《金刚经》重点摘要

- 无我:佛陀强调,没有永恒不变的“我”或“众生”的存在。这些只是我们为了方便沟通而使用的概念。

- 空性:一切事物都没有固定不变的本质。佛陀反覆强调,我们不应执着于任何概念或现象的实在性。

- 般若智慧:真正的智慧不在于外表或形式,而在于对事物本质的深刻理解。

- 不执著:修行者应该放下对各种概念和现象的执著,包括对善行和功德的执著。

- 超越相对性:佛陀教导我们要超越二元对立的思维方式,如有无、来去、善恶等。

- 如幻观:世间万物如梦幻泡影,应该以这样的智慧来观察世界。

- 言诠的局限性:语言和概念有其局限性,无法完全表达究竟真理。

- 菩提心:鼓励发菩提心,追求最高的觉悟,不仅为自己,也为众生。

- 法身:真正的佛不是依靠外在特征来辨认的,而是通过对真理的彻悟来体现。

- 般若波罗蜜:强调智慧的重要性,认为理解和传播智慧的功德远胜于物质布施。

- 无住生心:在行善时不应执着于行善的想法,保持心灵的自在。

- 真如不动:在理解和解说真理时,应保持心如止水,不为外境所动。

这些要点共同构成了“金刚经”的核心教义,旨在引导人们超越表象,领悟万物的本质,达到究竟解脱的境界。

《金刚经》念经参考影片

金刚经 | 诵读 | 无音乐,有经文 | 金刚般若波罗蜜经 | 鸠摩罗什译 | 船长读诵 - YouTube

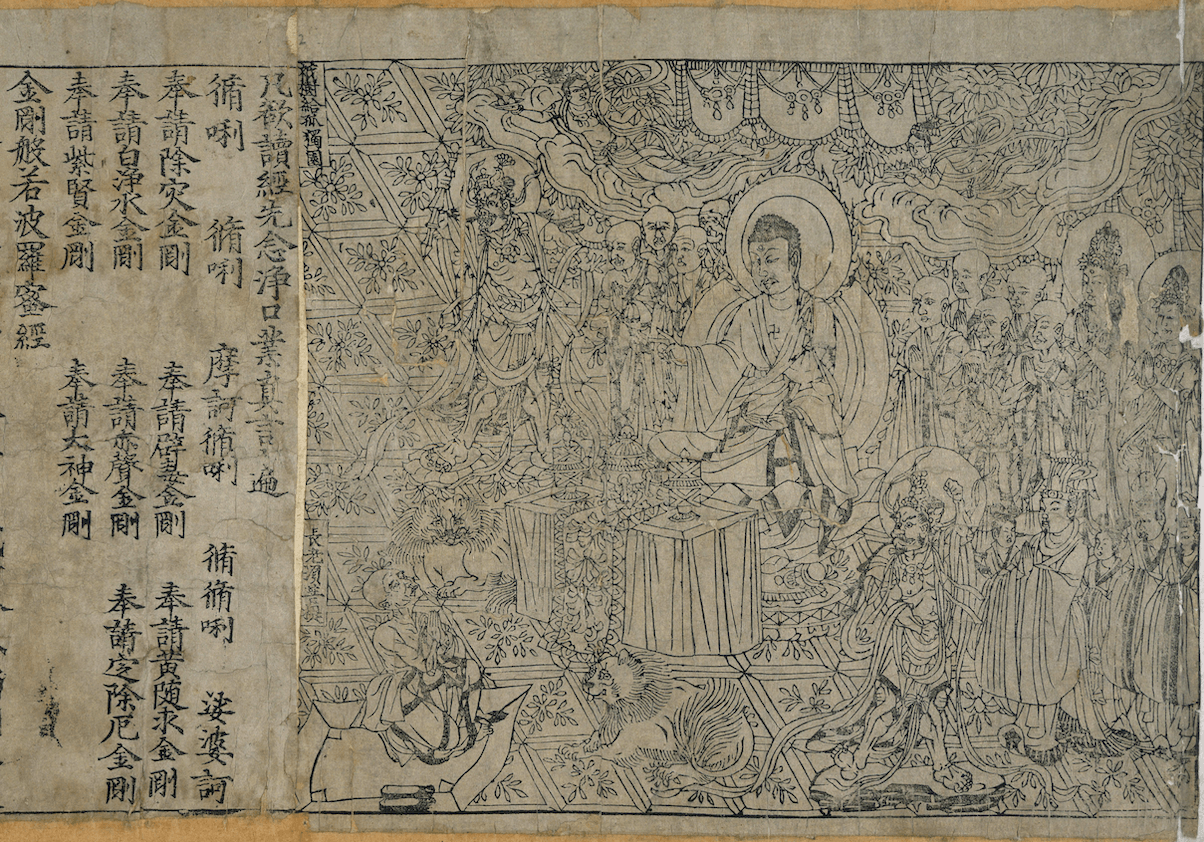

《金刚经》完整经文

如是我闻:

一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,着衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。

时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬而白佛言:“希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心?”

佛言:“善哉,善哉!须菩提!如汝所说:‘如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。’汝今谛听,当为汝说。善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心。”“唯然。世尊!愿乐欲闻。”

佛告须菩提:“诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心:‘所有一切众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色,若有想、若无想、若非有想非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者。’何以故?须菩提!若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。”

“复次,须菩提!菩萨于法,应无所住,行于布施,所谓不住色布施,不住声、香、味、触、法布施。须菩提!菩萨应如是布施,不住于相。何以故?若菩萨不住相布施,其福德不可思量。”

“须菩提!于意云何?东方虚空可思量不?”“不也,世尊!”

“须菩提!南西北方四维上下虚空可思量不?”“不也,世尊!”

“须菩提!菩萨无住相布施,福德亦复如是不可思量。须菩提!菩萨但应如所教住。”

“须菩提!于意云何?可以身相见如来不?”“不也,世尊!不可以身相得见如来。何以故?如来所说身相,即非身相。”

佛告须菩提:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来。”

须菩提白佛言:“世尊!颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不?”

佛告须菩提:“莫作是说。如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,于此章句能生信心,以此为实,当知是人不于一佛二佛三四五佛而种善根,已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句,乃至一念生净信者,须菩提!如来悉知悉见,是诸众生得如是无量福德。何以故?是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相。无法相,亦无非法相。何以故?是诸众生若心取相,则为著我、人、众生、寿者。若取法相,即著我、人、众生、寿者。何以故?若取非法相,即著我、人、众生、寿者。是故不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说:‘汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法。’”

“须菩提!于意云何?如来得阿耨多羅三藐三菩提耶?如来有所说法耶?”

须菩提言:“如我解佛所说义,无有定法名阿耨多羅三藐三菩提,亦无有定法,如来可说。何以故?如来所说法,皆不可取、不可说、非法、非非法。所以者何?一切贤圣,皆以无为法而有差别。”

“须菩提!于意云何?若人满三千大千世界七宝以用布施,是人所得福德,宁为多不?”

须菩提言:“甚多,世尊!何以故?是福德即非福德性,是故如来说福德多。”“若复有人,于此经中受持,乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼。何以故?须菩提!一切诸佛,及诸佛阿耨多羅三藐三菩提法,皆从此经出。须菩提!所谓佛法者,即非佛法。”

“须菩提!于意云何?须陀洹能作是念:‘我得须陀洹果。’不?”

须菩提言:“不也,世尊!何以故?须陀洹名为入流,而无所入,不入色、声、香、味、触、法,是名须陀洹。”

“须菩提!于意云何?斯陀含能作是念:‘我得斯陀含果。’不?”

须菩提言:“不也,世尊!何以故?斯陀含名一往来,而实无往来,是名斯陀含。”

“须菩提!于意云何?阿那含能作是念:‘我得阿那含果。’不?”

须菩提言:“不也,世尊!何以故?阿那含名为不来,而实无来,是故名阿那含。”

“须菩提!于意云何?阿罗汉能作是念:‘我得阿罗汉道。’不?”

须菩提言:“不也,世尊!何以故?实无有法名阿罗汉。世尊!若阿罗汉作是念:‘我得阿罗汉道。’即为著我、人、众生、寿者。世尊!佛说我得无诤三昧,人中最为第一,是第一离欲阿罗汉。我不作是念:‘我是离欲阿罗汉。’世尊!我若作是念:‘我得阿罗汉道。’世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者!以须菩提实无所行,而名须菩提是乐阿兰那行。”

佛告须菩提:“于意云何?如来昔在然灯佛所,于法有所得不?”“世尊!如来在然灯佛所,于法实无所得。”

“须菩提!于意云何?菩萨庄严佛土不?”“不也,世尊!何以故?庄严佛土者,则非庄严,是名庄严。”

“是故须菩提,诸菩萨摩诃萨应如是生清净心,不应住色生心,不应住声、香、味、触、法生心,应无所住而生其中。”

“须菩提!譬如有人,身如须弥山王,于意云何?是身为大不?”须菩提言:“甚大,世尊!何以故?佛说非身,是名大身。”

“须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,于意云何?是诸恒河沙宁为多不?”须菩提言:“甚多,世尊!但诸恒河尚多无数,何况其沙。”

“须菩提!我今实言告汝。若有善男子、善女人,以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施,得福多不?”须菩提言:“甚多,世尊!”

佛告须菩提:“若善男子、善女人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,而此福德胜前福德。”

“复次,须菩提!随说是经,乃至四句偈等,当知此处,一切世间天、人、阿修罗,皆应供养,如佛塔庙,何况有人尽能受持读诵。须菩提!当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处,则为有佛,若尊重弟子。”

尔时,须菩提白佛言:“世尊!当何名此经?我等云何奉持?”

佛告须菩提:“是经名为“金刚般若波罗蜜”。以是名字,汝当奉持。所以者何?须菩提!佛说般若波罗蜜,则非般若波罗蜜。须菩提!于意云何?如来有所说法不?”须菩提白佛言:“世尊!如来无所说。”

“须菩提!于意云何?三千大千世界所有微尘是为多不?”须菩提言:“甚多,世尊!”

“须菩提!诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。如来说世界,非世界,是名世界。”“须菩提!于意云何?可以三十二相见如来不?”“不也,世尊!何以故?如来说三十二相,即是非相,是名三十二相。”

“须菩提!若有善男子、善女人,以恒河沙等身命布施;若复有人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,其福甚多。”

尔时,须菩提闻说是经,深解义趣,涕泪悲泣,而白佛言:“希有,世尊!佛说如是甚深经典,我从昔来所得慧眼,未曾得闻如是之经。世尊!若复有人得闻是经,信心清净,则生实相,当知是人,成就第一希有功德。世尊!是实相者,则是非相,是故如来说名实相。世尊!我今得闻如是经典,信解受持不足为难。若当来世,后五百岁,其有众生,得闻是经,信解受持,是人则为第一希有。何以故?此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何?我相即是非相,人相、众生相、寿者相即是非相。何以故?离一切诸相,则名诸佛。”

佛告须菩提:“如是,如是!若复有人,得闻是经,不惊、不怖、不畏,当知是人甚为希有。何以故?须菩提!如来说第一波罗蜜,非第一波罗蜜,是名第一波罗蜜。须菩提!忍辱波罗蜜,如来说非忍辱波罗蜜。何以故?须菩提!如我昔为歌利王割截身体,我于尔时,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故?我于往昔节节支解时,若有我相、人相、众生相、寿者相,应生瞋恨。须菩提!又念过去于五百世作忍辱仙人,于尔所世,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故须菩提!菩萨应离一切相,发阿耨多羅三藐三菩提心,不应住色生心,不应住声、香、味、触、法生心,应生无所住心。若心有住,则为非住。是故佛说:‘菩萨心不应住色布施。’”

“须菩提!菩萨为利益一切众生,应如是布施。如来说:‘一切诸相,即是非相。’又说:‘一切众生,则非众生。’”

“须菩提!如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”

“须菩提!如来所得法,此法无实无虚。须菩提!若菩萨心住于法而行布施,如人入闇,则无所见;若菩萨心不住法而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。须菩提!当来之世,若有善男子、善女人,能于此经受持读诵,则为如来以佛智慧,悉知是人,悉见是人,皆得成就无量无边功德。”

“须菩提!若有善男子、善女人,初日分以恒河沙等身布施,中日分复以恒河沙等身布施,后日分亦以恒河沙等身布施,如是无量百千万亿劫以身布施;若复有人,闻此经典,信心不逆,其福胜彼,何况书写、受持、读诵、为人解说。”

“须菩提!以要言之,是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说,为发最上乘者说。若有人能受持读诵,广为人说,如来悉知是人,悉见是人,皆成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德,如是人等,则为荷担如来阿耨多羅三藐三菩提。何以故?须菩提!若乐小法者,着我见、人见、众生见、寿者见,则于此经,不能听受读诵、为人解说。”

“须菩提!在在处处,若有此经,一切世间天、人、阿修罗,所应供养。当知此处,则为是塔,皆应恭敬,作礼围绕,以诸华香而散其处。”

“复次,须菩提!善男子、善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道,以今世人轻贱故,先世罪业则为消灭,当得阿耨多羅三藐三菩提。”

“须菩提!我念过去无量阿僧祇劫,于然灯佛前,得值八百四千万亿那由他诸佛,悉皆供养承事,无空过者;若复有人,于后末世,能受持读诵此经,所得功德,于我所供养诸佛功德,百分不及一,千万亿分、乃至算数譬喻所不能及。”

“须菩提!若善男子、善女人,于后末世,有受持读诵此经,所得功德,我若具说者,或有人闻,心则狂乱,狐疑不信。须菩提!当知是经义不可思议,果报亦不可思议。”

尔时,须菩提白佛言:“世尊!善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,云何应住?云何降伏其心?”

佛告须菩提:“善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提者,当生如是心:‘我应灭度一切众生。灭度一切众生已,而无有一众生实灭度者。’何以故?若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,则非菩萨。所以者何?须菩提!实无有法发阿耨多羅三藐三菩提者。”

“须菩提!于意云何?如来于然灯佛所,有法得阿耨多羅三藐三菩提不?”“不也,世尊!如我解佛所说义,佛于然灯佛所,无有法得阿耨多羅三藐三菩提。”

佛言:“如是,如是!须菩提!实无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提,然灯佛则不与我授记:‘汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。’以实无有法得阿耨多羅三藐三菩提,是故然灯佛与我授记,作是言:‘汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。’何以故?如来者,即诸法如义。”

“若有人言:‘如来得阿耨多羅三藐三菩提。’须菩提!实无有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!如来所得阿耨多羅三藐三菩提,于是中无实无虚。是故如来说:‘一切法皆是佛法。’须菩提!所言一切法者,即非一切法,是故名一切法。”

“须菩提!譬如人身长大。”须菩提言:“世尊!如来说人身长大,则为非大身,是名大身。”

“须菩提!菩萨亦如是。若作是言:‘我当灭度无量众生。’则不名菩萨。何以故?须菩提!无有法名为菩萨。是故佛说:‘一切法无我、无人、无众生、无寿者。’须菩提!若菩萨作是言:‘我当庄严佛土。’是不名菩萨。何以故?如来说庄严佛土者,即非庄严,是名庄严。须菩提!若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨。

“须菩提!于意云何?如来有肉眼不?”“如是,世尊!如来有肉眼。”

“须菩提!于意云何?如来有天眼不?”“如是,世尊!如来有天眼。”

“须菩提!于意云何?如来有慧眼不?”“如是,世尊!如来有慧眼。”

“须菩提!于意云何?如来有法眼不?”“如是,世尊!如来有法眼。”

“须菩提!于意云何?如来有佛眼不?”“如是,世尊!如来有佛眼。”

“须菩提!于意云何?恒河中所有沙,佛说是沙不?”“如是,世尊!如来说是沙。”

“须菩提!于意云何?如一恒河中所有沙,有如是等恒河,是诸恒河所有沙数,佛世界如是,宁为多不?”“甚多,世尊!”

佛告须菩提:“尔所国土中,所有众生,若干种心,如来悉知。何以故?如来说诸心,皆为非心,是名为心。所以者何?须菩提!过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”

“须菩提!于意云何?若有人满三千大千世界七宝以用布施,是人以是因缘,得福多不?”“如是,世尊!此人以是因缘,得福甚多。”

“须菩提!若福德有实,如来不说得福德多;以福德无故,如来说得福德多。”“须菩提!于意云何?佛可以具足色身见不?”“不也,世尊!如来不应以色身见。何以故?如来说具足色身,即非具足色身,是名具足色身。”

“须菩提!于意云何?如来可以具足诸相见不?”“不也,世尊!如来不应以具足诸相见。何以故?如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足。”

“须菩提!汝勿谓如来作是念:‘我当有所说法。’莫作是念,何以故?若人言:‘如来有所说法。’即为谤佛,不能解我所说故。须菩提!说法者,无法可说,是名说法。”尔时,慧命须菩提白佛言:“世尊!颇有众生,于未来世,闻说是法,生信心不?”

佛言:“须菩提!彼非众生,非不众生。何以故?须菩提!众生、众生者,如来说非众生,是名众生。”须菩提白佛言:“世尊!佛得阿耨多羅三藐三菩提,为无所得耶?”

“如是,如是!须菩提!我于阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得,是名阿耨多羅三藐三菩提。”

“复次,须菩提!是法平等,无有高下,是名阿耨多羅三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者,修一切善法,则得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!所言善法者,如来说非善法,是名善法。”

“须菩提!若三千大千世界中所有诸须弥山王,如是等七宝聚,有人持用布施;若人以此般若波罗蜜经,乃至四句偈等,受持、为他人说,于前福德百分不及一,百千万亿分,乃至算数譬喻所不能及。”

“须菩提!于意云何?汝等勿谓如来作是念:‘我当度众生。’须菩提!莫作是念。何以故?实无有众生如来度者。若有众生如来度者,如来则有我、人、众生、寿者。须菩提!如来说:‘有我者,则非有我。’而凡夫之人以为有我。须菩提!凡夫者,如来说则非凡夫。”

“须菩提!于意云何?可以三十二相观如来不?”须菩提言:“如是,如是!以三十二相观如来。”

佛言:“须菩提!若以三十二相观如来者,转轮圣王则是如来。”须菩提白佛言:“世尊!如我解佛所说义,不应以三十二相观如来。”

尔时,世尊而说偈言:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”

“须菩提!汝若作是念:‘如来不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。’须菩提!莫作是念:如来不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。”

“须菩提!汝若作是念:‘发阿耨多羅三藐三菩提者,说诸法断灭。’莫作是念,何以故?发阿耨多羅三藐三菩提者,于法不说断灭相。”

“须菩提!若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施;若复有人知一切法无我,得成于忍,此菩萨胜前菩萨所得功德。须菩提!以诸菩萨不受福德故。”

须菩提白佛言:“世尊!云何菩萨不受福德?”

“须菩提!菩萨所作福德,不应贪着,是故说不受福德。”

“须菩提!若有人言:‘如来若来若去、若坐若卧。’是人不解我所说义。何以故?如来者,无所从来,亦无所去,故名如来。”

“须菩提!若善男子、善女人,以三千大千世界碎为微塵,于意云何?是微塵众宁为多不?”

“甚多,世尊!何以故?若是微塵众实有者,佛则不说是微塵众。所以者何?佛说微塵众,则非微塵众,是名微塵众。世尊!如来所说三千大千世界,则非世界,是名世界。何以故?若世界实有,则是一合相。如来说一合相,则非一合相,是名一合相。”

“须菩提!一合相者,则是不可说,但凡夫之人贪着其事。”

“须菩提!若人言:‘佛说我见、人见、众生见、寿者见。’须菩提!于意云何?是人解我所说义不?”

“世尊!是人不解如来所说义。何以故?世尊说我见、人见、众生见、寿者见,即非我见、人见、众生见、寿者见,是名我见、人见、众生见、寿者见。”

“须菩提!发阿耨多羅三藐三菩提心者,于一切法,应如是知,如是见,如是信解,不生法相。须菩提!所言法相者,如来说即非法相,是名法相。”

“须菩提!若有人以满无量阿僧祇世界七寶持用布施;若有善男子、善女人,发菩萨心者,持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,为人演说,其福胜彼。云何为人演说?不取于相,如如不动。何以故?一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观。”

佛说是经已,长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,一切世间天、人、阿修罗,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

《金刚经》白话文翻译

如是我闻:一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,着衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。

很久很久以前,在一个叫舍卫国的地方,有一座美丽的花园,名叫祇树给孤独园。有一天,佛陀和他的一千二百五十位弟子们正在这里休息。

中午时分,佛陀准备去城里化缘。他穿好衣服,拿起钵,走进了热闹的舍卫城。在城里,佛陀一户一户地走过,接受人们虔诚供养的食物。

当他完成了化缘,佛陀带着满满的钵回到了花园。他坐下来,安静地用完了午餐。吃完后,佛陀小心地收好衣服和钵,洗了洗脚,然后找了个舒适的地方坐下。

这时,他的一位弟子好奇地问道:“佛陀,您每天都这样做吗?”

佛陀微笑着回答:“是的,这是我们修行的一部分。通过每天外出化缘,我们需要不仅获得食物,更能与人们建立联系,传播我们的教导。”

弟子若有所思地点了点头,说:“我明白了,这不仅是为了满足身体的需要,更是为了滋养心灵。”

佛陀欣慰地看着他的弟子,准备开始今天的教导。

时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬而白佛言:“希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心?”

当佛陀坐下后,众弟子中有一位德高望重的长老,名叫须菩提。他看到大家都安静下来,觉得是时候请教佛陀一些重要的问题了。

须菩提站了起来,恭敬地整理好自己的袈裟,让右肩露出来。他走到佛陀面前,右膝跪地,双手合十,满怀敬意地说:“尊敬的佛陀,您真是太了不起了!您总是那么细心地照顾和指导我们这些修行者。我有一个问题想请教您。”

佛陀温和地点点头,示意须菩提继续说下去。

须菩提深吸一口气,问道:“对于那些善良的男子和女子,他们想要追求最高的智慧和觉悟,您有什么建议吗?他们应该如何安住自己的心?又该如何克服内心的烦恼和执着呢?”

这个问题引起了在场所有人的注意。大家都竖起耳朵,期待着佛陀的回答。佛陀微笑着,准备开始他的教导。

人群中有位年轻的弟子小声地问身边的同伴:“须菩提长老问的是什么意思啊?”

他的同伴轻声解释道:“他是在问怎样才能成为一个真正的修行者,如何保持正确的心态,并克服我们内心的障碍。这对我们所有人来说都是很重要的问题呢。”

年轻弟子恍然大悟,点了点头,专注地等待着佛陀的回答。

佛言:“善哉,善哉!须菩提!如汝所说:‘如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。’汝今谛听,当为汝说。善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心。”“唯然。世尊!愿乐欲闻。”

佛陀听完须菩提的问题,脸上露出了欣慰的笑容。他赞许地说:“说得好,说得太好了,须菩提!你说得对,我确实一直在关心和指导所有修行者。”

佛陀环顾四周,看着所有热切等待的弟子们,继续说道:“现在,请大家仔细听好。我要告诉你们,那些想要追求最高智慧的善良男子和女子,应该如何安住自己的心,如何克服内心的烦恼。”

须菩提和其他弟子们都激动地点头,异口同声地说:“太好了,佛陀!我们都迫不及待想听您的教导。”

这时,人群中有位年长的弟子轻声对身边的人解释道:

“佛陀要开示的‘阿耨多羅三藐三菩提心’,就是追求最高觉悟的决心。这可是非常深奥的道理呢。”

旁边一位年轻弟子听了,睁大眼睛说:“哇,听起来真不简单。不知道佛陀会怎么解释呢?”

年长弟子微笑着说:“别着急,仔细听佛陀的教导吧。相信他一定会用我们都能理解的方式来解释的。”

整个花园顿时安静下来,所有人都屏住呼吸,专注地等待着佛陀接下来的开示。微风轻拂,树叶沙沙作响,仿佛大自然也在静静聆听这即将揭示的智慧。

佛告须菩提:“诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心:‘所有一切众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色,若有想、若无想、若非有想非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者。’何以故?须菩提!若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。”

佛陀慈祥地看着须菩提,开始了他的教导:“须菩提啊,那些想要成为伟大修行者的人,应该这样来平伏自己的心。他们应该这样想:”

佛陀清了清嗓子,用温和但坚定的声音说:“‘在这个世界上,有各种各样的生命。有的从蛋里出生,有的在母亲肚子里孕育,有的在潮湿的地方长大,有的突然就出现了。有的我们看得见,有的看不见。有的有思想,有的没有思想,有的既不能说有思想也不能说没思想。我要帮助所有这些生命,让他们都能得到最终的安宁和解脱。’”

佛陀停顿了一下,看着弟子们若有所思的表情,继续说:“但是,须菩提,这里有个重要的秘密。虽然我们说要帮助无数的生命获得解脱,但实际上,并没有任何生命真正被解脱。你知道为什么吗?”

须菩提和其他弟子们都困惑地摇摇头。佛陀微笑着解释:“因为如果一个修行者心里还有‘我’的概念,还认为有‘别人’‘众生’或‘生命’这样的固定概念,那么他就还不是一个真正的修行者。”

听到这里,一位年轻的弟子忍不住小声问身边的师兄:“这是什么意思啊?听起来好矛盾。”

他的师兄轻声回答:“佛陀是在教导我们,要用无我的心态去帮助他人。不执著于‘我在帮助别人’这个想法,而是自然而然地去做。”

年轻弟子似懂非懂地点点头,脸上还带着思考的神情。

佛陀看着弟子们认真思考的样子,欣慰地笑了。他知道这个道理很深奥,需要时间去理解和实践。但他相信,只要保持开放和谦逊的心态,每个人最终都能领悟这个智慧。

“复次,须菩提!菩萨于法,应无所住,行于布施,所谓不住色布施,不住声、香、味、触、法布施。须菩提!菩萨应如是布施,不住于相。何以故?若菩萨不住相布施,其福德不可思量。”

佛陀看到弟子们若有所思的样子,知道他们需要更多的指导。于是,他继续说道:“须菩提,让我再告诉你一件重要的事。”

须菩提立即专注地看着佛陀,准备聆听更多的智慧。

佛陀温和地说:“一个真正的修行者,在做善事的时候,不应该执着于任何事物。特别是在布施的时候,更要注意这一点。”

“什么是布施呢?”一位年轻的弟子小声问道。

坐在旁边的长老解释:“布施就是给予,帮助他人的意思。”

佛陀点点头,继续说:“当我们在布施的时候,不应该执着于我们看到的、听到的、闻到的、尝到的、触摸到的,或者任何我们想到的东西。”

他环顾四周,确保每个人都在认真听,然后强调道:“一个修行者应该这样布施:不执著于任何形式。你们知道为什么吗?”弟子们摇摇头,等待佛陀的解答。

佛陀微笑着说:“因为如果一个人能够在布施时不执著于任何形式,他所获得的福德是无法用言语形容的巨大。”

这时,一位年长的弟子若有所思地说:“佛陀,您是不是在告诉我们,做好事的时候不要总想着自己会得到什么回报?”

佛陀欣慰地点点头:“没错,你理解得很好。重要的是行动本身,而不是行动带来的结果。”

年轻的弟子似乎有些困惑:“但是,如果我们不在意结果,怎么知道自己做得对不对呢?”

佛陀慈祥地看着这位年轻大:“好问题。重点不是完全不在意结果,而是不要被结果所束缚。我们应该专注于当下,用纯粹的心去帮助他人,而不是总想着自己能得到什么。”

弟子们听完,都若有所思。花园里一片寂静,只有微风轻拂树叶的声音。每个人都在努力理解这深奥而又实用的智慧。

“须菩提!于意云何?东方虚空可思量不?”“不也,世尊!”

佛陀看着弟子们思考的表情,决定用一个比喻来帮助他们更好地理解。他转向须菩提,温和地问道:“须菩提,我问你一个问题。”

须菩提立即抬头,恭敬地回答:“是的,佛陀。我洗耳恭听。”

佛陀指着东方的天空,问道:“你觉得东边的天空有多大?我们能测量出来吗?”

须菩提愣了一下,然后环顾四周。其他弟子也都抬头看向天空,脸上露出思考的神情。

一位年轻的弟子小声地说:“天啊,这个问题真难。天空看起来好大啊。”

旁边的师兄点点头:“是啊,感觉永远都看不到尽头。”

须菩提深思片刻,然后坚定地回答:“不,世尊。我们无法测量东方的天空有多大。”

“须菩提!南西北方四维上下虚空可思量不?”“不也,世尊!”

佛陀看到弟子们专注的眼神,决定继续他的比喻。他再次转向须菩提,温和地问道:“须菩提,那么南方、西方、北方的天空呢?还有东南、西南、东北、西北这四个角落,以及上方和下方的空间,我们能测量出它们的大小吗?”

须菩提和其他弟子们听到这个问题,都不由自主地抬头看向天空,然后又低头看看地面。他们的目光扫过四面八方,似乎在努力想象整个宇宙的浩瀚。

一位年轻的弟子小声地对身边的同伴说:“哇,想象一下,整个宇宙有多大啊!”

他的同伴点点头,回应道:“是啊,感觉无论往哪个方向看,都看不到尽头。”

须菩提深吸一口气,然后坚定地回答:“不,世尊。这些方向的空间都是无法测量的。”

佛陀微笑着点头,看起来对这个回答很满意。

这时,一位好奇的长老忍不住问道:“佛陀,您是不是要告诉我们什么呢?为什么要让我们思考这么广阔的空间?”

佛陀慈祥地看着这位长老,说道:“很好的问题。我们正在一步步接近真理。让我们再深入一些,你们就会明白这个比喻的深意了。”

“须菩提!菩萨无住相布施,福德亦复如是不可思量。须菩提!菩萨但应如所教住。”

佛陀看着弟子们充满期待的眼神,知道是时候揭示这个比喻的真正含义了。他微笑着说:“须菩提,还记得我们刚才谈到的布施吗?”

须菩提和其他弟子们都点点头,专注地听着。

佛陀继续说道:“当一个修行者在布施时,如果能够不执著于任何形式,不求回报,那么他所获得的福德,就像我们刚才讨论的宇宙空间一样,是无法测量的。”

弟子们听到这里,眼睛都亮了起来,似乎开始理解了这个深奥的道理。

一位年轻的弟子忍不住惊呼:“哇!您的意思是,真心的布施会带来无限的福德吗?”

佛陀慈祥地点点头:“没错,就像宇宙的浩瀚无边一样,纯粹的善行所带来的福德也是无法用言语形容的。”

这时,须菩提有些困惑地问:“佛陀,那么我们应该怎么做呢?这看起来是个很高的境界。”

佛陀温和地回答:“须菩提,修行者只需要按照我教导的方式去生活就可以了。不需要刻意追求什么,只要用心去实践,保持纯净的心态,自然就能达到这种境界。”

听到这里,弟子们都若有所思。有的人露出恍然大悟的表情,有的人则还在努力理解这深奥的道理。

一位长老感慨地说:“佛陀,您的教导真是妙不可言。原来行善的关键不在于行为本身,而在于我们的心态。”

佛陀欣慰地点点头:“没错,重要的是保持一颗纯净、无执的心。这样,我们的每一个行为都会变成无限广大的善举。”

“须菩提!于意云何?可以身相见如来不?”“不也,世尊!不可以身相得见如来。何以故?如来所说身相,即非身相。”

佛陀看着弟子们思考的表情,决定再提出一个深奥的问题。他转向须菩提,温和地问道:“须菩提,我再问你一个问题。你认为可以通过外表来认识真正的我吗?”

须菩提愣了一下,其他弟子们也都竖起耳朵,好奇地等待着回答。

一位年轻的弟子小声地对旁边的师兄说:“这个问题好奇怪啊,我们不是每天都能看到佛陀吗?”

师兄轻声回答:“嘘,听须菩提大师怎么回答吧。”

须菩提深思片刻,然后坚定地回答:“不,世尊。我们不能仅仅通过外表来真正认识您。”

佛陀微笑着点头,似乎对这个回答很满意。他又问道:“为什么呢?”

须菩提解释道:“因为您教导我们,所谓的外表其实并不是真正的您。您所说的身相,实际上并不是真实的身相。”

听到这里,弟子们都露出了困惑的表情。

一位好奇的弟子忍不住问道:“佛陀,这是什么意思呢?我们每天都能看到您,难道这不是真实的您吗?”

佛陀慈祥地看着这位弟子:“好问题。让我来解释一下。我们所看到的外表,只是表象而已。真正的我,或者说任何人的本质,都不能仅仅通过外表来认识。”

他环顾四周,确保每个人都在认真听,然后继续说:“就像一本书,你不能只看封面就说了解了整本书的内容。同样,你们不能只看我的外表就说了解了我的智慧和教导。”

弟子们听完,都若有所思。有的人点头表示理解,有的人则还在努力消化这个深奥的道理。

佛陀微笑着说:“记住,重要的不是外表,而是内在的智慧和慈悲。这才是真正的我,也是你们每个人应该追求的。”

佛告须菩提:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来。”

佛陀看着弟子们若有所思的表情,知道是时候揭示一个更深奥的真理了。他温和地对须菩提说:“须菩提,让我告诉你一个很重要的道理。”

须菩提和其他弟子们都竖起耳朵,专注地聆听。

佛陀慢慢地说:“我们用眼睛看到的一切形象,其实都是虚幻的,不是真实的。”

听到这话,弟子们都露出了惊讶的表情。

一位年轻的弟子忍不住小声问道:“什么?我们看到的都不是真的吗?”

坐在旁边的长老轻声解释:“别着急,继续听佛陀的教导。”

佛陀继续说:“但是,如果你能够看透这些表象,明白它们并非真实,那么你就能看见真正的我。”

弟子们听完,都陷入了沉思。有的人皱着眉头,努力理解这个深奥的道理。

这时,一位资深的弟子若有所悟地说:“佛陀,您是不是在告诉我们,不要被表面现象迷惑,要学会看到事物的本质?”

佛陀欣慰地点点头:“没错,你理解得很好。我们常常被眼前的现象所迷惑,忘记了去探索更深层的真理。”

年轻的弟子还是有些困惑:“但是,佛陀,如果我们看到的都不是真实的,那什么才是真实的呢?”

佛陀慈祥地看着这位年轻人:“好问题。真实存在于我们的内心,在我们的智慧和慈悲中。当你能够超越表象,看到事物的本质时,你就能理解真正的我,也就是宇宙的真理。”

须菩提白佛言:“世尊!颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不?”

佛陀刚说完那番深奥的话,须菩提看着周围弟子们若有所思的表情,心中突然冒出了一个疑问。他恭敬地向佛陀问道:“尊敬的佛陀,我有个问题想请教您。”

佛陀温和地点点头,示意他继续说。

须菩提深吸一口气,然后说:“世尊,您刚才说的道理真的很深奥。我在想,会不会有人听到这些话之后,能够真正相信并理解呢?”

听到这个问题,其他弟子们都竖起了耳朵。有些人低声讨论起来。

一位年轻的弟子小声对身边的同伴说:“这个问题问得好,我自己都觉得有点难以理解呢。”

他的同伴点点头,回应道:“是啊,不知道除了我们这些跟随佛陀学习的人,其他人能不能理解这么深奥的道理。”

一位年长的弟子若有所思地说:“这确实是个好问题。毕竟,理解真理需要智慧和耐心。”

佛陀慈祥地看着须菩提和其他弟子,脸上露出了微笑。他似乎很高兴看到他们对真理的追求和思考。

佛告须菩提:“莫作是说。如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,于此章句能生信心,以此为实,当知是人不于一佛二佛三四五佛而种善根,已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句,乃至一念生净信者,须菩提!如来悉知悉见,是诸众生得如是无量福德。何以故?是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相。无法相,亦无非法相。何以故?是诸众生若心取相,则为著我、人、众生、寿者。若取法相,即著我、人、众生、寿者。何以故?若取非法相,即著我、人、众生、寿者。是故不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说:‘汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法。’”

佛陀听完须菩提的问题,脸上露出了慈祥的笑容。他温和地说:“须菩提,不要这样想。让我告诉你一件事。”

所有的弟子都竖起耳朵,专注地听着。

佛陀继续说道:“在我离开这个世界很久很久以后,大约五百年左右,会有一些人。他们虽然没有亲眼见过我,但他们会遵守戒律,做善事。当这些人听到我们现在讨论的这些道理时,他们会真心相信并且认为这就是真理。”

弟子们听到这里,都露出了惊讶的表情。

佛陀接着解释:“要知道,这样的人并不是刚刚开始学习佛法。他们在过去无数世中,已经跟随过成千上万的佛陀,种下了许多善良的种子。即使只是听到这些话,产生一瞬间的纯净信念,这些人也会获得无法想象的福德。”

一位年轻的弟子忍不住问道:“佛陀,为什么这些人能获得这么大的福德呢?”

佛陀慈祥地看着他,解释道:“因为这些人已经摆脱了对‘我’、‘他人’、‘众生’、‘生命’这些概念的执着。他们不再执着于任何形式,也不执著于无形式。”

看到弟子们似懂非懂的表情,佛陀进一步解释:“如果一个修行者心里还执著于这些概念,那么他就还没有真正理解佛法。无论是执著于有形的东西,还是执著于无形的东西,都会让人陷入迷惑。”

佛陀环顾四周,确保每个人都在认真听,然后说:“所以,我常常告诉你们,就像过河时用的木筏一样,连正确的法也不应该执著,更不用说错误的法了。等你们到达彼岸,就应该放下木筏,不要再带着它走。”

弟子们听完,都陷入了深思。有的人点头表示理解,有的人还在努力消化这个深奥的道理。

一位长老感慨地说:“佛陀,您的教导真是深奥啊。看来我们还需要不断学习和思考。”

佛陀欣慰地点点头:“没错,持续学习和思考是很重要的。但记住,重要的不是死记硬背,而是真正理解和实践。”

“须菩提!于意云何?如来得阿耨多羅三藐三菩提耶?如来有所说法耶?”须菩提言:“如我解佛所说义,无有定法名阿耨多羅三藐三菩提,亦无有定法,如来可说。何以故?如来所说法,皆不可取、不可说、非法、非非法。所以者何?一切贤圣,皆以无为法而有差别。”

佛陀看着弟子们思考的表情,决定再提出一个深奥的问题。他转向须菩提,温和地问道:“须菩提,你怎么看?我是不是真的获得了最高的智慧呢?我是不是真的教导了什么特定的法呢?”

弟子们听到这个问题,都惊讶地睁大了眼睛。他们互相看了看,不知道该如何回答。

须菩提深思片刻,然后恭敬地回答:“佛陀,根据我对您教导的理解,其实并没有一个固定不变的东西叫做‘最高的智慧’。同样,您也没有教导过任何固定不变的法。”

须菩提继续说:“为什么这么说呢?因为佛陀您所教导的法,是不能执著的,不能用言语完全表达的,既不是有形的法,也不是无形的非法。”

须菩提进一步解释:“所有的圣人和智者,之所以有所不同,正是因为他们都明白了这个道理:真正的智慧是超越所有概念和形式的。”

佛陀听完,露出了欣慰的笑容。他看着周围的弟子们,说:“须菩提理解得很好。重要的不是执著于某种固定的知识或教导,而是要明白真理是灵活的,是超越语言和概念的。”

“须菩提!于意云何?若人满三千大千世界七宝以用布施,是人所得福德,宁为多不?”须菩提言:“甚多,世尊!何以故?是福德即非福德性,是故如来说福德多。”“若复有人,于此经中受持,乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼。何以故?须菩提!一切诸佛,及诸佛阿耨多羅三藐三菩提法,皆从此经出。须菩提!所谓佛法者,即非佛法。”

佛陀向须菩提,温和地问道:“须菩提,我问你一个问题。假如有人用整个世界那么多的珍宝来做善事,你觉得他会得到很多福德吗?”

须菩提想了想,然后回答:“世尊,那真的是太多福德了!”

但是,他很快又补充道:“不过,这些福德其实并不是真正固定的东西。正因为它不是固定的,所以佛陀您说它很多。”

佛陀微笑着点点头,然后说:“现在,假如有人能够理解并且向他人解释这本经书中的道理,哪怕只是短短的四句话,他得到的福德会比用珍宝布施的人还要多。”

听到这里,弟子们都露出了惊讶的表情。

一位年轻的弟子忍不住问道:“佛陀,为什么会这样呢?这听起来很不可思议。”

佛陀慈祥地解释:“因为,须菩提,所有佛陀的智慧,所有最高的真理,都来自于这个教导。但是要记住,当我们说‘佛法’的时候,它其实并不是一个固定不变的东西。”

一位长老感慨地说:“佛陀,您的意思是,理解和传播智慧比单纯的物质布施更有价值,是吗?”

佛陀欣慰地点点头:“没错,但同时也要记住,不要执著于任何固定的概念,包括‘佛法’这个概念本身。真正的智慧是灵活的,是超越所有概念的。”

“须菩提!于意云何?须陀洹能作是念:‘我得须陀洹果。’不?”须菩提言:“不也,世尊!何以故?须陀洹名为入流,而无所入,不入色、声、香、味、触、法,是名须陀洹。”

佛陀决定再提出一个深奥的问题。他转向须菩提,温和地问道:“须菩提,你怎么看?一个刚开始修行的人,会不会想着:‘我已经达到了修行的第一个境界了!’?”

弟子们听到这个问题,都竖起了耳朵。有些人互相看了看,似乎在思考自己是否也有过这样的想法。

须菩提深思片刻,然后坚定地回答:“不会的,世尊。”

看到其他弟子疑惑的表情,须菩提进一步解释:“为什么呢?因为‘须陀洹’这个词的意思是‘入流’,就像进入了一条河流。但实际上,他并没有真正‘进入’什么。”

一位年轻的弟子忍不住问道:“这是什么意思呢?我们不是一直在修行吗?”

须菩提慈祥地看着这位年轻人,继续解释:“真正的修行者不会执著于我们平常看到的、听到的、闻到的、尝到的、触摸到的,或者想到的任何东西。正是因为他不执著于这些,我们才说他‘入流’了。”

佛陀欣慰地点点头,补充道:“没错,须菩提理解得很好。真正的修行不是为了得到什么,而是要学会放下执着。”

一位长老感慨地说:“原来如此,修行的真正意义是放下我们对世界的执着,而不是追求某种特定的境界。”

佛陀慈祥地看着所有的弟子,说:“没错,重要的是要保持开放和谦虚的心态。不要执著于自己的成就,而是要不断学习和成长。”

“须菩提!于意云何?斯陀含能作是念:‘我得斯陀含果。’不?”须菩提言:“不也,世尊!何以故?斯陀含名一往来,而实无往来,是名斯陀含。”

佛陀决定再深入一步。他再次转向须菩提,温和地问道:“须菩提,那么你觉得,一个修行到第二阶段的人,会不会想:‘我已经达到斯陀含的境界了!’?”

须菩提沉思片刻,然后坚定地回答:“不会的,世尊。”

看到其他弟子疑惑的眼神,须菩提进一步解释:“为什么呢?因为‘斯陀含’这个词的意思是‘一往来’,就像只需要再来人间一次就能获得解脱。但实际上,并没有真正的‘来’或‘去’。”

一位年轻的弟子忍不住问道:“这又是什么意思呢?我们不是每天都在来来去去吗?”

须菩提慈祥地看着这位年轻人,耐心地解释:“在更高的境界中,我们理解到‘来’和‘去’只是我们的想法。真正的修行者明白,这些概念其实并不真实存在。”

佛陀欣慰地点点头,补充道:“没错,须菩提理解得很好。真正的修行是要超越我们日常的概念,包括‘来’和‘去’。”

一位长老感慨地说:“原来如此,越高的境界,反而越要放下我们平常的认知。”

佛陀慈祥地看着所有的弟子,说:“是的,修行的过程就是不断放下执著,超越日常概念的过程。不要被表面的名称或境界所迷惑,要真正理解其中的本质。”

“须菩提!于意云何?阿那含能作是念:‘我得阿那含果。’不?”须菩提言:“不也,世尊!何以故?阿那含名为不来,而实无来,是故名阿那含。”

佛陀又一次转向须菩提,温和地问道:“须菩提,那么你觉得,一个修行到第三阶段的人,会不会想:‘我已经达到阿那含的境界了!’?”

须菩提深呼吸后,坚定地回答:“不会的,世尊。”

看到周围弟子们好奇的眼神,须菩提继续解释:“为什么呢?因为‘阿那含’这个词的意思是‘不来’,意味着不再返回这个世界。但实际上,并没有真正的‘来’这回事。”

一位年轻的弟子忍不住问道:“这是什么意思呢?我们不是每天都会来到不同的地方吗?”

须菩提慈祥地看着这位年轻人,耐心地解释:“在更高的境界中,我们会明白‘来’或‘不来’都只是我们的想法。真正的修行者理解到,这些概念其实并不存在。”

佛陀欣慰地点点头,补充道:“须菩提说得很对。真正的修行是要超越我们日常的概念,包括‘来’和‘不来’。”

一位长老感慨地说:“原来如此,越高的境界,就越需要放下我们平常的认知和执著。”

佛陀慈祥地看着所有的弟子,说:“没错,修行的过程就是不断放下执著,超越日常概念的过程。不要被表面的名称或境界所束缚,要真正理解其中的本质。”

“须菩提!于意云何?阿罗汉能作是念:‘我得阿罗汉道。’不?”须菩提言:“不也,世尊!何以故?实无有法名阿罗汉。世尊!若阿罗汉作是念:‘我得阿罗汉道。’即为著我、人、众生、寿者。世尊!佛说我得无诤三昧,人中最为第一,是第一离欲阿罗汉。我不作是念:‘我是离欲阿罗汉。’世尊!我若作是念:‘我得阿罗汉道。’世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者!以须菩提实无所行,而名须菩提是乐阿兰那行。”

佛陀再次转向须菩提,温和地问道:“须菩提,你觉得一个达到最高境界的修行者——阿罗汉,会不会想:‘我已经成为阿罗汉了!’?”

须菩提深吸一口气,坚定地回答:“不会的,世尊。”

看到大家疑惑的眼神,须菩提解释道:“为什么呢?因为实际上并没有一个固定的东西叫做‘阿罗汉’。如果一个人认为自己成为了阿罗汉,那么他就还在执著于‘我’、‘人’、‘众生’、‘生命’这些概念。”

须菩提继续说:“世尊,您曾经称赞我获得了‘无诤三昧’,说我是人中最好的、最能离开欲望的阿罗汉。但我从来不会想:‘我是一个离开欲望的阿罗汉。’如果我有这种想法,那么您就不说我是真正喜欢独处修行的人了。”

一位年轻的弟子忍不住问道:“须菩提大师,这是什么意思呢?”

须菩提慈祥地看着这位年轻人,解释道:“意思是,真正的修行不在于追求某个名号或地位。重要的是放下所有的执著,包括对修行本身的执著。”

佛陀欣慰地点点头,补充道:“没错,须菩提理解得很好。真正的修行者不会执著于任何概念,甚至包括‘修行’这个概念本身。”

一位长老感慨地说:“原来如此,真正的智慧是超越所有概念和名相的。”

佛陀慈祥地看着所有的弟子,说:“是的,修行的最高境界是完全的放下和超越。不要执著于任何名号或成就,要真正体悟生命的本质。”

佛告须菩提:“于意云何?如来昔在然灯佛所,于法有所得不?”“世尊!如来在然灯佛所,于法实无所得。”

这时,佛陀的目光落在了须菩提身上,轻声问道:“须菩提,我问你一个问题。你还记得我年轻时遇到的那位然灯佛吗?”

弟子们听到这个名字,都竖起了耳朵。他们知道,这是佛陀年轻时遇到的一位重要的老师。

佛陀继续问道:“你觉得,当时我从然灯佛那里学到了什么特别的法门吗?”

须菩提睁开眼睛,坚定地说:“世尊,我认为您在然灯佛那里,其实并没有得到任何特定的法门。”

佛陀听到了他们的疑惑,脸上的笑容更加慈祥了。他说:“须菩提说得很对。真正的智慧不是从外面得到的,而是从内心体悟出来的。”

一位年长的弟子若有所思地说:“我明白了。您的意思是,重要的不是学到了什么具体的东西,而是领悟到了真理的本质,对吗?”

佛陀点点头,说:“没错。真正的修行不在于积累知识,而在于放下执著,体悟生命的本质。”

佛陀环顾四周,温和地说:“记住,真正的智慧来自于内心的觉醒,而不是外在的学习。保持谦逊和开放的心态,你们每个人都有机会体悟到最深奥的真理。”

“须菩提!于意云何?菩萨庄严佛土不?”“不也,世尊!何以故?庄严佛土者,则非庄严,是名庄严。”

佛陀向须菩提问道:“须菩提,你觉得菩萨们会花很多心思去装饰佛国净土,让它变得更加美丽吗?”

须菩提沉思片刻,然后坚定地回答:“不会的,世尊。”

弟子们都惊讶地看着须菩提。一位年轻的弟子忍不住问道:“为什么呢?难道佛国净土不应该是最美丽的地方吗?”

须菩提微笑着解释:“真正的庄严不在于外表的装饰。如果我们执著于外在的美,反而失去了真正的庄严。真正的庄严来自内心的清净和智慧。”

佛陀欣慰地点点头,补充道:“说得好,须菩提。真正的美不在于外表,而在于内心。当我们的内心达到真正的清净和智慧时,我们所看到的一切都会变得美好。”

一位长老恍然大悟:“我明白了!您是说,与其花心思去装饰外在的环境,不如努力净化我们的内心,是吗?”

佛陀慈祥地笑了:“没错。当我们的心变得纯净,整个世界在我们眼中都会变得美好。这才是真正的庄严。”

弟子们听完,都陷入了沉思。他们开始明白,真正的美丽和庄严不在于外在的装饰,而在于内心的境界。

佛陀环顾四周,温和地说:“记住,真正的修行不是为了创造一个完美的外在世界,而是为了净化我们的内心。当我们的心变得纯净,我们所看到的一切都会变得美好。”

“是故须菩提,诸菩萨摩訶萨应如是生清净心,不应住色生心,不应住声、香、味、触、法生心,应无所住而生其心。”

佛陀微笑着对须菩提说:“须菩提,让我告诉你一个重要的道理。”

佛陀慢慢地说:“那些想要成为伟大修行者的人,应该这样培养他们的清净心。”“他们不应该让自己的心执著于看到的美丽景色,听到的悦耳声音,闻到的芬芳香气,尝到的美味食物,触摸到的舒适触感,或者想到的各种概念。”

一位年轻的弟子困惑地问:“但是,佛陀,如果我们不执著于这些,我们的心应该住在哪里呢?”

佛陀慈祥地看着这位年轻人,回答道:“好问题。事实上,我们的心不应该执著于任何地方。我们应该让心自由地存在,不被任何事物所束缚。”

须菩提恍然大悟,说:“我明白了!您是说我们应该保持心的开放和自由,不被任何外在的事物所限制,对吗?”

佛陀欣慰地点点头:“没错,须菩提。当我们的心不执著于任何事物时,它就能真正地自由和清净。这样的心,才能看清世界的真相,体悟最深奥的智慧。”

佛陀环顾四周,温和地说:“记住,真正的修行不是追求或执著什么,而是学会放下。当你们能够做到心无所住,却又充满生机时,你们就接近了真正的智慧。”

“须菩提!譬如有人,身如须弥山王,于意云何?是身为大不?”须菩提言:“甚大,世尊!何以故?佛说非身,是名大身。”

佛陀注意到弟子们若有所思的表情,决定用一个生动的比喻来进一步解释。他转向须菩提,温和地问道:“须菩提,让我们来想象一个有趣的情景。假设有一个人,他的身体像须弥山一样高大。你觉得这个身体算大吗?”

须菩提听后,眼睛睁得大大的,惊讶地说:“世尊,那当然是非常巨大的身体了!须弥山可是传说中的神山,高耸入云,比世间任何山脉都要高大啊。”

然而,须菩提很快意识到佛陀的问题可能另有深意。他沉思片刻,又补充道:“不过,世尊,我记得您曾经教导过我们,真正的伟大不在于外表的大小。您说过,当我们不执著于身体的概念时,那才是真正的‘大身’。”

佛陀欣慰地点点头,微笑着说:“说得好,须菩提。你已经领悟到了重要的道理。”

他环顾四周的弟子们,继续解释:“各位,须弥山虽然高大,但它终究是有形之物,有生有灭。真正的伟大不在于外在的体积,而在于内在的智慧和慈悲。当一个人不再执著于自己的身体,不再被外相所束缚,他的心灵就能像宇宙一样广阔无边。这种超越形体的境界,才是我所说的‘大身’。”

一位年轻的弟子举手问道:“佛陀,这是不是意味着我们应该忽视自己的身体呢?”

佛陀慈祥地回答:“好问题。不是忽视,而是不要过分执著。我们应该善待自己的身体,因为它是我们修行的工具。但同时,我们要明白,真正的自我远比这个肉身更加广大和永恒。”

须菩提若有所悟,说:“我明白了。所以‘大身’不是指物理上的大小,而是指心灵的广阔和超越,对吗?”

佛陀欣慰地说:“正是如此,须菩提。当我们能够超越对身体的执著,我们的心灵就能像宇宙一样无边无际。这才是真正的‘大身’。”

“须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,于意云何?是诸恒河沙宁为多不?”须菩提言:“甚多,世尊!但诸恒河尚多无数,何况其沙。”

佛陀见弟子们渐渐理解了“大身”的概念,决定用另一个比喻来进一步阐述无量的概念。他微笑着对须菩提说:“须菩提,让我们来想象一个更加宏大的画面。你知道恒河吗?”

须菩提点头道:“是的,世尊。恒河是我们印度最神圣的河流之一,绵延数千里。”

佛陀继续说:“很好。现在,想象恒河中的所有沙粒。那是一个庞大的数字,对吧?”

须菩提和其他弟子们都点头表示同意。

佛陀又说:“现在,想象有和恒河沙粒一样多的恒河。你觉得,这些恒河中的沙粒总数会有多少呢?”

须菩提睁大了眼睛,惊叹道:“世尊,那将是一个无法想象的巨大数字!单是恒河的数量就已经多得难以计算,更不用说每条河中的沙粒了。那个数字一定大得难以想象!”

佛陀慈祥地笑了:“没错,须菩提。你说得很对。”

这时,一位年轻的弟子好奇地问:“佛陀,为什么要用这样一个巨大的数字作比喻呢?”

佛陀环顾四周,温和地解释道:“这个比喻是为了帮助你们理解宇宙的浩瀚和无限。就像这些数不清的沙粒一样,世界上的现象和我们的思想也是无穷无尽的。”

他顿了顿,继续说:“但是,就像我们先前谈到的‘大身’一样,真正的智慧不在于数量的多少,而在于我们如何看待这些数量。当我们能够超越数量的概念,看到一切现象的本质时,我们就能领悟到真正的智慧。”

须菩提若有所思地说:“我明白了,世尊。您是在告诉我们,虽然世界上的现象看似无穷无尽,但我们不应该被这些表象所迷惑,而应该追求更深层的真理,对吗?”

佛陀欣慰地点点头:“说得好,须菩提。正是这个道理。无论是恒河的沙粒,还是我们的思想,都可能看似无穷无尽。但真正的智慧,在于看透这些表象,领悟一切现象的本质。”

弟子们听完佛陀的解释,都陷入了深思。这个关于恒河沙的比喻,让他们对宇宙的浩瀚和真理的本质有了新的认识。

“须菩提!我今实言告汝。若有善男子、善女人,以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施,得福多不?”须菩提言:“甚多,世尊!”

佛陀看到弟子们若有所思的样子,决定用另一个例子来引导他们思考。他温和地说:“须菩提,让我继续我们的想象之旅。我现在要告诉你一件非常重要的事情。”

须菩提立即抬起头,专注地看着佛陀。

佛陀继续说:“假设有一位善良的男子或女子,他们拥有数量惊人的七宝。”

“七宝?”一位年轻的弟子好奇地问道。

佛陀解释:“是的,七宝指的是金、银、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠和玛瑙。这些在我们的世界中被视为最珍贵的宝物。”

弟子们惊叹不已,佛陀接着说:“现在,想象这些七宝的数量之多,足以填满我们刚才谈到的那么多恒河沙数的三千大千世界。”

佛告须菩提:“若善男子、善女人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,而此福德胜前福德。”

佛陀看着弟子们惊叹的表情,继续说道:“如果有人用这么多的七宝来布施,你们觉得他得到的福德多不多?”

须菩提毫不犹豫地回答:“那当然非常多,世尊!”

佛陀微笑着点点头,然后郑重地说:“但是,如果有善男子善女人,能够接受这本经书中的教导,哪怕只是其中的四句偈,并且向他人解说,那么他所得的福德,将远远超过那个布施了无数七宝的人。”

听到这里,弟子们都倒吸一口冷气。他们惊讶地看着佛陀,似乎不敢相信自己的耳朵。

一位年轻的弟子忍不住问道:“佛陀,这也太不可思议了!为什么简简单单的几句话,会比填满三千大千世界的七宝还要珍贵呢?”

佛陀慈祥地看着这位年轻大,解释道:“因为物质的财富终究是有限的,而且会随着时间消逝。但智慧的财富是无限的,它通过教导,能让无数人获得解脱和觉悟。这种影响是永恒的。”

须菩提若有所悟地点头:“我明白了。物质的布施虽然珍贵,但只能解决暂时的困难。而智慧的布施,却能从根本上解除众生的痛苦。”

佛陀欣慰地说:“正是如此,须菩提。所以,不要轻视这经中的只言片语。虽然只有四句,但只要真心领悟并传播,它的价值是无法衡量的。”

弟子们听完,都深受触动。他们看着手中的经书,仿佛捧着比整个世界还要珍贵的宝藏。

“复次,须菩提!随说是经,乃至四句偈等,当知此处,一切世间天、人、阿修罗,皆应供养,如佛塔庙,何况有人尽能受持读诵。须菩提!当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处,则为有佛,若尊重弟子。”

佛陀看着弟子们恭敬的神情,继续说道:“再告诉你们一件重要的事。无论在什么地方,只要有人讲解这部经,哪怕只是其中的四句话,那个地方就变得神圣无比。”

他环顾四周,庄严地说:“那个地方,甚至连天人、阿修罗等一切世间众生,都应该来供养和尊敬,就像尊敬佛塔和寺庙一样。”

弟子们惊讶地互相对视。一位长老感叹道:“仅仅是有经书的地方就如此神圣,那如果有能完全理解和读诵这部经的人,那就更不得了了吧?”

佛陀点头确认:“没错。如果有人能完全受持、读诵这部经,那么这个人就成就了世间最珍贵、最高尚的法。”

佛陀指着经书,郑重地说:“这本经典所在的地方,就如同有佛陀或者得道的弟子在场一样,值得我们最高的尊敬。”

听到这里,弟子们不由自主地对经书合掌致敬。一位年轻的弟子小声说:“原来这本经书不仅是文字,更是佛陀智慧的化身啊。”

须菩提若有所思地说:“世尊,您的意思是,这本经书承载着通往觉悟的真理,所以它本身就具有神圣的力量,对吗?”

佛陀欣慰地点头:“是的,须菩提。尊重这本经,就是尊重智慧,尊重觉悟。无论它在哪里,那里就是神圣的道场。”

尔时,须菩提白佛言:“世尊!当何名此经?我等云何奉持?”

须菩提听完佛陀的话,深深地鞠了一躬,然后问道:“尊敬的世尊,这本经书如此殊胜,我们应该怎么称呼它呢?我们又该如何去遵奉和修行它呢?”

弟子们也都专注地看着佛陀,期待着答案。他们觉得这本经书如此重要,一定有个特别的名字。

一位年轻的弟子小声对身边的同伴说:“一定要记住这个名字,这可是无价之宝啊。”

佛告须菩提:“是经名为“金刚般若波罗蜜”。以是名字,汝当奉持。所以者何?须菩提!佛说般若波罗蜜,则非般若波罗蜜。须菩提!于意云何?如来有所说法不?”须菩提白佛言:“世尊!如来无所说。”

佛陀温和地回答:“这本经的名字叫做《金刚般若波罗蜜》。你们应该用这个名字来称呼它,并依照它来修行。”

看到弟子们疑惑的眼神,佛陀解释道:“正如金刚石是最坚硬的物质,能切断一切,却不被任何东西所伤。这本经所蕴含的智慧,也能斩断一切烦恼和执着,带我们到达觉悟的彼岸。”

但是,佛陀话锋一转:“不过,须菩提,虽然我们叫它‘般若波罗蜜’(大智慧),但实际上并没有一个固定不变的东西叫做‘般若波罗蜜’。这只是一个名字而已。”

佛陀想了想,反问道:“须菩提,你说我说过什么法吗?”

须菩提立刻回答:“世尊,实际上您并没有‘说’过什么固定的法。”

佛陀微笑着点头。周围的弟子们有些困惑。一位年轻的弟子小声问:“佛陀每天都在讲法,为什么须菩提说他没说什么呢?”

旁边的长老解释道:“因为真正的法是无法用语言完全表达的。佛陀所说的,只是指引我们方向的路标,而不是真理本身。”

年轻弟子恍然大悟:“哦,原来是这样。我们不能执著于语言文字,而要体悟其中的深意。”

“须菩提!于意云何?三千大千世界所有微尘是为多不?”须菩提言:“甚多,世尊!”

佛陀看着弟子们,决定用另一个比喻。他问道:“须菩提,你想想看,充满了整个大千世界的灰尘,数量多不多?”

须菩提毫不犹豫地回答:“非常多,世尊!”

佛陀点点头,弟子们也都看着周围飞舞的尘埃,想象着整个世界的灰尘数量,不禁咋舌。

“须菩提!诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。如来说世界,非世界,是名世界。”“须菩提!于意云何?可以三十二相见如来不?”“不也,世尊!何以故?如来说三十二相,即是非相,是名三十二相。”

佛陀继续说道:“这些微尘,虽然我们叫它微尘,但其实它们并没有固定的实体,只是暂时聚合在一起而已。同样的,我们所说的‘世界’,也不是一个永恒不变的实体,只是我们给它起的名字。”

弟子们若有所思地点头。佛陀这番话让他们意识到,不仅是微小的灰尘,就连宏大的世界,本质上都是空的,是无常的。

佛陀接着问:“须菩提,那么你觉得,能不能通过佛陀的三十二种庄严相貌来真正认识如来呢?”

须菩提坚定地回答:“不能,世尊。我们不能仅仅通过外表来认识如来。”

佛陀赞许地点头:“为什么呢?”

须菩提解释道:“因为您说过,这三十二种相貌,只是外在的表现,并不是如来的本质。它们只是名字叫‘三十二相’而已。”

一位年轻的弟子小声说:“我懂了,就像我们不能只看一个人的衣服就判断他的人品一样。”

佛陀微笑着说:“没错。真正的如来,是超越外表和形式的觉悟者。我们要用心去感受,而不是用眼睛去执著外表。”

“须菩提!若有善男子、善女人,以恒河沙等身命布施;若复有人,于此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,其福甚多。”

佛陀再次强调:“如果有善良的人,愿意用像恒河沙那么多生世的生命来进行布施,这种精神当然令人敬佩。”

弟子们都惊叹不已,能舍弃一次生命已是不易,何况是无数次?

佛陀话锋一转:“但是,如果有人能够接受这本经书的教导,哪怕只是其中的四句偈,并且向他人解说,他所获得的福德,比那种用无数生命布施的人还要多!”

听到这里,全场一片寂静。弟子们被这个对比深深震撼了。

一位长老深吸一口气,感慨道:“原来智慧的力量如此巨大。舍弃生命虽然伟大,但如果没有智慧,终究还是在轮回中受苦。而这本经书的智慧,却能让我们和众生彻底解脱。”

佛陀欣慰地点头:“正是如此。所以,传播智慧的功德,是无与伦比的。”

尔时,须菩提闻说是经,深解义趣,涕泪悲泣,而白佛言:“希有,世尊!佛说如是甚深经典,我从昔来所得慧眼,未曾得闻如是之经。世尊!若复有人得闻是经,信心清净,则生实相,当知是人,成就第一希有功德。世尊!是实相者,则是非相,是故如来说名实相。世尊!我今得闻如是经典,信解受持不足为难。若当来世,后五百岁,其有众生,得闻是经,信解受持,是人则为第一希有。何以故?此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何?我相即是非相,人相、众生相、寿者相即是非相。何以故?离一切诸相,则名诸佛。”

此时此刻,须菩提听着佛陀的开示,内心受到了极大的震撼。他深刻地理解了这部经的深意,感动得热泪盈眶。

他擦了擦眼泪,哽咽着对佛陀说:“太伟大了,世尊!您所说的这部经典真是太深奥、太珍贵了。我跟随您这么久,虽然早已开启了智慧之眼,但也从未听过如此深刻的教导。”

须菩提环顾四周,继续说道:“如果有谁在听到这部经后,能够产生纯净的信心,领悟到生命的真相,那么这个人一定成就了世间最稀有的功德。”

他又解释道:“我也明白,所谓的‘生命真相’(实相),其实也是超越任何形象和概念的,所以您才称之为‘实相’。”

须菩提深情地说:“世尊,对于我现在来说,理解和接受这部经并不难。但是,如果在未来五百年后的末法时代,还有人能听到这部经并真心信奉,那这个人简直就是奇迹中的奇迹!”

佛陀慈祥地看着激动的须菩提,静静地听着。

须菩提继续说:“为什么这么说呢?因为这样的人,一定已经超越了‘我相、人相、众生相、寿者相’的执著。他明白这些所谓的‘相’,本质上都是虚幻的。而正是因为离开了对一切相的执著,他才真正成佛了。”

旁边的弟子们看到须菩提长老如此激动,也都深受感染。他们开始意识到,自己今天听到的,可能是改变一生的教导。

佛告须菩提:“如是,如是!若复有人,得闻是经,不惊、不怖、不畏,当知是人甚为希有。何以故?须菩提!如来说第一波罗蜜,非第一波罗蜜,是名第一波罗蜜。须菩提!忍辱波罗蜜,如来说非忍辱波罗蜜。何以故?须菩提!如我昔为歌利王割截身体,我于尔时,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故?我于往昔节节支解时,若有我相、人相、众生相、寿者相,应生瞋恨。须菩提!又念过去于五百世作忍辱仙人,于尔所世,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故须菩提!菩萨应离一切相,发阿耨多羅三藐三菩提心,不应住色生心,不应住声、香、味、触、法生心,应生无所住心。若心有住,则为非住。是故佛说:‘菩萨心不应住色布施。’”

佛陀温和地看着须菩提,点头赞许道:“是啊,是啊,你说得很对。如果有人听到这么深奥的教理,不但不感到惊讶,也不害怕或畏惧,那这个人确实是非常稀有的。”

佛陀接着解释:“为什么呢?因为这需要极大的勇气和智慧。比如说,我们谈到的‘第一波罗蜜’(通常指布施),其实也不是一个固定的东西,只是我们给它的名字。”

佛陀停顿了一下,似乎想起了往事:“再比如说‘忍辱波罗蜜’。很久以前,我在修行时曾被一位残暴的歌利王割断身体。”

听到这里,弟子们都惊呼出声,露出不忍的神情。

佛陀平静地继续说:“但是,那个时候,我心里没有一点怨恨。为什么呢?因为我已经没有‘我’、‘人’等概念的执著了。如果我当时还执著于我有身体被伤害,我一定会产生强烈的愤怒。”

佛陀又说:“我在过去五百世做忍辱仙人的时候,也是这样修行的。正因为没有执著,所以我才能做到真正的忍辱。”

他看着所有弟子,郑重地教导:“所以,修行者如果要追求最高的觉悟,就必须离开对一切相的执著。不要让心停留在任何事物上,无论是好看的、好听的,还是任何概念。要培养一颗‘无所住’的心。”

一位年轻的弟子困惑地问:“‘无所住’的心是什么样的呢?”

佛陀解释道:“就是不执著。一旦心有所执著,就失去了自由。所以,我才说布施时不应该执著于任何形式。”

“须菩提!菩萨为利益一切众生,应如是布施。如来说:‘一切诸相,即是非相。’又说:‘一切众生,则非众生。’”

佛陀继续说道:“为了利益所有众生,修行者应该学会这样不执著地布施。我们要明白,所有我们看到的‘相’,本质上都是虚幻的;所有我们要救度的‘众生’,本质上也不是实有的众生。”

弟子们若有所悟地点头。一位长老感慨道:“原来,真正的慈悲是建立在智慧之上的。只有看透了本质,才能真正地利益众生。”

“须菩提!如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”

佛陀看着大家,郑重地声明:“须菩提,你要相信,佛陀所说的每一句话都是真实的、确切的、如实的,绝不欺骗,也绝不前后矛盾。”

弟子们听到这里,心中充满了信心。他们知道,佛陀的教导虽然深奥,但都是为了引导他们走向真理。

“须菩提!如来所得法,此法无实无虚。须菩提!若菩萨心住于法而行布施,如人入闇,则无所见;若菩萨心不住法而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。须菩提!当来之世,若有善男子、善女人,能于此经受持读诵,则为如来以佛智慧,悉知是人,悉见是人,皆得成就无量无边功德。”

佛陀继续开示:“我所领悟的真理,既不是实有的,也不是虚无的。它超越了这种二元对立。”

他打了个比方:“如果修行者心里还有执著,那么他做善事就像走进黑暗的屋子,什么也看不见。但如果他放下执著,心无挂碍地做善事,就像在阳光下睁开眼睛,能看清一切万物。”

佛陀展望未来,充满希望地说:“在未来,如果有善良的人能读诵、修持这部经,我会用佛的智慧悉知悉见。这些人,将来一定会获得无可限量的功德和成就。”

弟子们听完,眼中闪烁着希望的光芒。他们仿佛看到了未来无数的修行者,在这部经的指引下,走向光明的觉悟之路。

“须菩提!若有善男子、善女人,初日分以恒河沙等身布施,中日分复以恒河沙等身布施,后日分亦以恒河沙等身布施,如是无量百千万亿劫以身布施;若复有人,闻此经典,信心不逆,其福胜彼,何况书写、受持、读诵、为人解说。”

佛陀再次用了一个震撼人心的比喻,他看着须菩提说:“须菩提,试想一下,如果有一个非常虔诚的人。他在早晨用像恒河沙那么多数量的身体生命来布施,中午也这样布施,晚上也这样布施。”

弟子们都睁大了眼睛,难以想象这种程度的牺牲。

佛陀继续说:“而且,他不只是做一天两天,而是持续了无数个漫长的劫数,从未间断。你想想,这样的功德是不是大得惊人?”

须菩提和众弟子都用力点头,这简直是无法想象的巨大功德。

佛陀话锋一转,语气变得格外郑重:“但是!如果另一个人,仅仅是听到了这部经典,并且深信不疑,没有半点违逆之心。那么,这个人所得的福德,就已经超过了那个用无数生命布施的人!”

全场顿时鸦雀无声,所有人都被这个巨大的反差惊呆了。

佛陀接着说:“仅仅是信心的福德就如此之大,更何况是那些能够亲手抄写、受持、读诵,甚至为他人解说这部经的人呢?他们的功德更是无法估量!”

一位年轻的弟子激动得浑身颤抖,小声对身边的同伴说:“天啊,我们能听到这部经,真是太幸运了!”

他的同伴也感动得热泪盈眶:“是啊,这简直是比生命还要珍贵的宝藏。”

“须菩提!以要言之,是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说,为发最上乘者说。若有人能受持读诵,广为人说,如来悉知是人,悉见是人,皆成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德,如是人等,则为荷担如来阿耨多羅三藐三菩提。何以故?须菩提!若乐小法者,着我见、人见、众生见、寿者见,则于此经,不能听受读诵、为人解说。”

佛陀总结道:“简而言之,这部经蕴含着不可思议、无法估量的无边功德。它是为了那些发大愿、想要追求最高智慧的人而说的。”

他慈祥地看着每一位弟子:“如果有人能读诵并传播这部经,我会完全知晓并看见他。这样的人,将成就无法衡量的功德,他们实际上就是在承担起佛陀度化众生的神圣使命。”

佛陀解释道:“为什么这样说呢?因为那些只关注小法、心胸狭窄的人,还执著于‘我’、‘人’等概念。他们是无法理解、接受甚至讲解这部深奥的经典的。”

一位长老感慨道:“原来,能否接受这部经,本身就是对我们心胸和智慧的一种考验啊。”

“须菩提!在在处处,若有此经,一切世间天、人、阿修罗,所应供养。当知此处,则为是塔,皆应恭敬,作礼围绕,以诸华香而散其处。”

佛陀指着经书,庄严地说:“无论在哪里,只要有这部经存在,那里就是神圣的地方。天上的神、人间的人、甚至阿修罗,都应该来供养。”

他继续描绘那神圣的场景:“那个地方就像佛塔一样尊贵。人们应该恭敬地礼拜,绕着它行走,并撒下鲜花和香料来表达敬意。”

弟子们听着佛陀的描述,仿佛看到了经书所在之处光芒万丈,天花乱坠的殊胜景象。

“复次,须菩提!善男子、善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道,以今世人轻贱故,先世罪业则为消灭,当得阿耨多羅三藐三菩提。”

佛陀似乎看出了有些弟子的疑惑,接着说:“还有一点,如果有善良的人读诵这部经,却遭到了别人的轻视或侮辱,不要感到难过。”

一位经常被误解的年轻弟子抬起头,眼中满是期待。

佛陀安慰道:“这其实是好事。这个人原本因为前世的罪业,应该堕入地狱等恶道受苦。但正因为今生忍受了别人的轻贱,那些沉重的罪业就此消除了!而且,他也因此将获得无上的正等正觉。”

那位年轻弟子听完,眼泪夺眶而出。他终于明白了受苦的意义,心中的委屈瞬间化为了感恩。

周围的师兄们也向他投去鼓励的目光。大家明白,修行路上的磨难,其实是消除业障、成就佛道的助缘。

“须菩提!我念过去无量阿僧祇劫,于然灯佛前,得值八百四千万亿那由他诸佛,悉皆供养承事,无空过者;若复有人,于后末世,能受持读诵此经,所得功德,于我所供养诸佛功德,百分不及一,千万亿分、乃至算数譬喻所不能及。”

佛陀回忆起往昔的修行岁月,感慨地说:“我想起了很久很久以前,在遇见然灯佛之前。那时我曾遇到了八百四千万亿那么多的佛陀,我都一一供养侍奉,从未错过一位。”

弟子们惊叹于佛陀修行的精进和长久。

佛陀话锋一转:“但是,如果在未来的末法时代,有人能读诵修持这部经,他所得的功德,比我当初供养那么多佛陀的功德还要大得多!两者相比,我的功德连他的百分之一、千万亿分之一都不到,甚至无法用数字来比较。”

须菩提震撼地说:“世尊,这部经的功德竟然如此之大,真是太不可思议了!”

佛陀点头微笑:“是的,这就是智慧的力量。它超越了时间和数量的限制。”

“须菩提!若善男子、善女人,于后末世,有受持读诵此经,所得功德,我若具说者,或有人闻,心则狂乱,狐疑不信。须菩提!当知是经义不可思议,果报亦不可思议。”

最后,佛陀看着众弟子,意味深长地说:“如果我把受持这部经的所有功德全部说出来,恐怕有些人听了会发狂,甚至完全不相信。”

他郑重地总结道:“须菩提,你要知道,这部经的义理是深奥不可思议的,它所带来的果报也是同样不可思议的。”

讲完这一段,佛陀静静地看着大家,让这些振聋发聩的教导在弟子们心中慢慢沉淀。整个祇园精舍笼罩在一片庄严而神圣的氛围中。

尔时,须菩提白佛言:“世尊!善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提心,云何应住?云何降伏其心?”

须菩提听完佛陀的教导,心中的疑云依然没有完全消散。他鼓起勇气,再次问出了最初的那个问题,但这次带着更深的理解。

“世尊啊,那些发愿追求最高智慧的善男子善女人,到底应该如何安住自己的心?又该如何降伏内心的烦恼呢?”

弟子们也都专注地听着。他们知道,这是修行的核心问题,佛陀之前的回答虽然深奥,但似乎还有更深一层的含义。

佛告须菩提:“善男子、善女人,发阿耨多羅三藐三菩提者,当生如是心:‘我应灭度一切众生。灭度一切众生已,而无有一众生实灭度者。’何以故?若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,则非菩萨。所以者何?须菩提!实无有法发阿耨多羅三藐三菩提者。”

佛陀慈悲地回答:“想要追求最高智慧的人,应该这样想:‘我要救度一切众生,让他们都得到解脱。’但是,在心里要明白,实际上并没有一个众生是被我救度的。”

听到这里,一位年轻弟子小声嘀咕:“这就奇怪了,救了就是救了,为什么说没有被救度呢?”

佛陀似乎听到了他的心声,解释道:“因为,如果菩萨心里还有‘我’在救人,或者有‘人’被我救这样的概念,那他就不是真正的菩萨了。”

佛陀进一步揭示了一个惊人的真理:“须菩提,实际上,并没有一种具体的法叫做‘发阿耨多罗三藐三菩提心’。”

大家听得目瞪口呆。原来,连发心本身都不应该执著。真正的发心,是自然而然的,不带任何造作。

“须菩提!于意云何?如来于然灯佛所,有法得阿耨多羅三藐三菩提不?”“不也,世尊!如我解佛所说义,佛于然灯佛所,无有法得阿耨多羅三藐三菩提。”

佛陀继续问道:“须菩提,我在然灯佛那里,有没有得到什么具体的法,让我成佛呢?”

须菩提坚定地回答:“没有,世尊。据我理解,您在然灯佛那里,并没有得到什么特定的法。”

佛陀微笑着点头,示意他继续听。

佛言:“如是,如是!须菩提!实无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提,然灯佛则不与我授记:‘汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。’以实无有法得阿耨多羅三藐三菩提,是故然灯佛与我授记,作是言:‘汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。’何以故?如来者,即诸法如义。”

佛陀高兴地说:“对极了!确实没有什么具体的法让我成佛。如果真的有那种法,然灯佛就不会给我授记,说我将来会成佛号释迦牟尼了。”

佛陀解释道:“正因为我领悟到了一切法都没有实体,然灯佛才给我授记。为什么呢?因为‘如来’的意思,就是万法如其本然,没有分别。”

弟子们若有所悟。原来成佛不是获得什么东西,而是彻悟了事物的本来面目。

“若有人言:‘如来得阿耨多羅三藐三菩提。’须菩提!实无有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!如来所得阿耨多羅三藐三菩提,于是中无实无虚。是故如来说:‘一切法皆是佛法。’须菩提!所言一切法者,即非一切法,是故名一切法。”

佛陀严肃地说:“如果有人说‘佛陀得到了无上正等正觉’,那是不对的。实际上并没有这种法可得。”

他继续深入阐述:“如来所证悟的真理,既不是实有的,也不是虚无的。所以说,一切法其实都是佛法。但要记住,所谓的‘一切法’,本质上也是空的,只是个名字而已。”

一位长老感叹道:“这真是太深奥了。一切既是佛法,又非佛法,完全超越了我们的逻辑思维啊。”

“须菩提!譬如人身长大。”须菩提言:“世尊!如来说人身长大,则为非大身,是名大身。”

佛陀又用了之前的比喻:“须菩提,就像一个人的身体很高大。”

须菩提立刻接话:“世尊,您说的高大身体,其实并不是真有一个‘大身’,只是名义上叫‘大身’罢了。”

佛陀满意地点头,看来须菩提已经深得三昧。

“须菩提!菩萨亦如是。若作是言:‘我当灭度无量众生。’则不名菩萨。何以故?须菩提!无有法名为菩萨。是故佛说:‘一切法无我、无人、无众生、无寿者。’须菩提!若菩萨作是言:‘我当庄严佛土。’是不名菩萨。何以故?如来说庄严佛土者,即非庄严,是名庄严。须菩提!若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨。

佛陀看着众弟子,郑重地说:“菩萨也是这样。如果一个菩萨说:‘我要救度无数众生’,那他就称不上是菩萨。为什么?因为根本没有‘菩萨’这个实有的概念。所以佛说,一切法都没有我、人、众生、寿者的分别。”

佛陀又说:“同样的,如果菩萨说:‘我要庄严佛土’,他也不是真菩萨。因为所谓的庄严,本质上也是空的。只有通达了‘无我’道理的人,才是真正的菩萨。”

年轻弟子们互相提醒:“记住了吗?千万不要执著于自己做了什么好事,或者想要达成什么伟大的目标。一旦执著,就不是真菩萨了。”

“须菩提!于意云何?如来有肉眼不?”“如是,世尊!如来有肉眼。”

“须菩提!于意云何?如来有天眼不?”“如是,世尊!如来有天眼。”

“须菩提!于意云何?如来有慧眼不?”“如是,世尊!如来有慧眼。”

“须菩提!于意云何?如来有法眼不?”“如是,世尊!如来有法眼。”

“须菩提!于意云何?如来有佛眼不?”“如是,世尊!如来有佛眼。”

佛陀一连串地问道:“须菩提,我有肉眼吗?有天眼吗?有慧眼吗?有法眼吗?有佛眼吗?”

须菩提一一回答:“是的,世尊,您都有。”

这一连串的问答,让弟子们明白,佛陀虽然超越了一切,但他同时也具足了一切能力,能从不同层面看清世界的真相。

“须菩提!于意云何?恒河中所有沙,佛说是沙不?”“如是,世尊!如来说是沙。”

“须菩提!于意云何?如一恒河中所有沙,有如是等恒河,是诸恒河所有沙数,佛世界如是,宁为多不?”“甚多,世尊!”

佛陀又问:“恒河里的沙子,佛说是沙子吗?”

“是的。”

“如果有恒河沙那么多的恒河,每一条河里的沙子数目的佛世界,多不多?”

“非常多,世尊!”

佛告须菩提:“尔所国土中,所有众生,若干种心,如来悉知。何以故?如来说诸心,皆为非心,是名为心。所以者何?须菩提!过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”

佛陀语重心长地说:“这么多世界里的所有众生,他们心里想什么,我全都知道。”

弟子们惊讶不已,佛陀的神通真是无边无际。

但佛陀的话锋一转:“为什么呢?因为所谓的‘心’,其实并不是一个实体,只是名义上的‘心’。要知道,过去的心已经过去了,现在的心抓不住,未来的心还没来。我们的心念时刻在变,根本找不到一个真实的‘心’。”

听到这句“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”,许多弟子感到一阵顿悟,仿佛放下了心中沉重的包袱。

“须菩提!于意云何?若有人满三千大千世界七宝以用布施,是人以是因缘,得福多不?”“如是,世尊!此人以是因缘,得福甚多。”

“须菩提!若福德有实,如来不说得福德多;以福德无故,如来说得福德多。”

“须菩提!于意云何?佛可以具足色身见不?”“不也,世尊!如来不应以色身见。何以故?如来说具足色身,即非具足色身,是名具足色身。”

“须菩提!于意云何?如来可以具足诸相见不?”“不也,世尊!如来不应以具足诸相见。何以故?如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足。”

佛陀再次强调,虽然布施七宝功德很大,但这只是相对而言。如果福德真的有一个实体,佛陀反而不会说它多了。正因为它是空的,是无量的,所以才说多。

他也再次提醒,不要通过外在的身相来寻找如来。真正的如来,超越一切外相。

“须菩提!汝勿谓如来作是念:‘我当有所说法。’莫作是念,何以故?若人言:‘如来有所说法。’即为谤佛,不能解我所说故。须菩提!说法者,无法可说,是名说法。”尔时,慧命须菩提白佛言:“世尊!颇有众生,于未来世,闻说是法,生信心不?”

佛言:“须菩提!彼非众生,非不众生。何以故?须菩提!众生、众生者,如来说非众生,是名众生。”

须菩提白佛言:“世尊!佛得阿耨多羅三藐三菩提,为无所得耶?”

“如是,如是!须菩提!我于阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得,是名阿耨多羅三藐三菩提。”

佛陀告诫大家:“千万不要以为我会想:‘我在讲法。’如果有这种想法,就是诽谤佛陀,不懂我的意思。讲法的人,其实没有什么法可讲,这才是真正的讲法。”

这番话彻底打破了大家对“佛法”的执著。真正的法,是不可说的。

佛陀还在这个时候确认,他成佛其实“无所得”。这让大家明白,觉悟不是获得新东西,而是发现本来就有的真性。

“复次,须菩提!是法平等,无有高下,是名阿耨多羅三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者,修一切善法,则得阿耨多羅三藐三菩提。须菩提!所言善法者,如来说非善法,是名善法。”

佛陀揭示了真理的平等性:“这个法是平等的,没有高低之分。这就是无上正等正觉。只要离开一切执著,修一切善法,就能成佛。”

他补充道:“但记住,所谓的‘善法’,本质上也是空的。”

“须菩提!若三千大千世界中所有诸须弥山王,如是等七宝聚,有人持用布施;若人以此般若波罗蜜经,乃至四句偈等,受持、为他人说,于前福德百分不及一,百千万亿分,乃至算数譬喻所不能及。”

佛陀再次比较功德,强调这部经的智慧价值,远超像须弥山那么大的七宝布施。

“须菩提!于意云何?汝等勿谓如来作是念:‘我当度众生。’须菩提!莫作是念。何以故?实无有众生如来度者。若有众生如来度者,如来则有我、人、众生、寿者。须菩提!如来说:‘有我者,则非有我。’而凡夫之人以为有我。须菩提!凡夫者,如来说则非凡夫。”

佛陀再次打破了“度众生”的执著:“不要以为我在想‘我要度众生’。实际上,没有众生被我度。如果有,那就是我还有执著。”

他说:“凡夫以为有个‘我’,其实那也是虚幻的。而所谓的‘凡夫’,本质上也不是凡夫,都有成佛的可能。”

“须菩提!于意云何?可以三十二相观如来不?”须菩提言:“如是,如是!以三十二相观如来。”

佛言:“须菩提!若以三十二相观如来者,转轮圣王则是如来。”须菩提白佛言:“世尊!如我解佛所说义,不应以三十二相观如来。”

尔时,世尊而说偈言:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”

佛陀故意试探须菩提:“可以凭三十二相看如来吗?”

须菩提如果不小心回答“是”,佛陀就纠正:“如果是那样,转轮圣王(世间的伟大君主)也有三十二相,那他也是如来了?”

须菩提反应过来,立刻更正。

佛陀随即说出那首著名的偈子: “若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”

这四句偈如雷贯耳,震醒了所有还执著于外相的弟子。

“须菩提!汝若作是念:‘如来不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。’须菩提!莫作是念:如来不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。”

“须菩提!汝若作是念:‘发阿耨多羅三藐三菩提者,说诸法断灭。’莫作是念,何以故?发阿耨多羅三藐三菩提者,于法不说断灭相。”

佛陀又提醒,不要走到另一个极端。虽然不要执著于相,但也别认为什么都没有(断灭)。发愿成佛的人,不会说诸法断灭,而是要在无相中修一切善法。

“须菩提!若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施;若复有人知一切法无我,得成于忍,此菩萨胜前菩萨所得功德。须菩提!以诸菩萨不受福德故。”

须菩提白佛言:“世尊!云何菩萨不受福德?”

“须菩提!菩萨所作福德,不应贪着,是故说不受福德。”

佛陀强调,如果能从内心真正体悟“无我”,并能安忍于此,这种功德胜过无数物质布施。而菩萨做功德,是不应该贪著的,这才叫“不受福德”。

“须菩提!若有人言:‘如来若来若去、若坐若卧。’是人不解我所说义。何以故?如来者,无所从来,亦无所去,故名如来。”

佛陀解释“如来”的真义:“若有人说如来有来有去,坐卧行动,那他就不懂我。如来嘛,无所从来,亦无所去,超越了时空,无处不在。”

“须菩提!若善男子、善女人,以三千大千世界碎为微尘,于意云何?是微尘众宁为多不?”

“甚多,世尊!何以故?若是微尘众实有者,佛则不说是微尘众。所以者何?佛说微尘众,则非微尘众,是名微尘众。世尊!如来所说三千大千世界,则非世界,是名世界。何以故?若世界实有,则是一合相。如来说一合相,则非一合相,是名一合相。”

“须菩提!一合相者,则是不可说,但凡夫之人贪着其事。”

佛陀再次用微尘和世界比喻,让大家明白,无论是微小的物质,还是宏大的世界,本质都是空的,都是因缘和合的假相。凡夫才会贪著这些“一合相”。

“须菩提!若人言:‘佛说我见、人见、众生见、寿者见。’须菩提!于意云何?是人解我所说义不?”

“世尊!是人不解如来所说义。何以故?世尊说我见、人见、众生见、寿者见,即非我见、人见、众生见、寿者见,是名我见、人见、众生见、寿者见。”

“须菩提!发阿耨多羅三藐三菩提心者,于一切法,应如是知,如是见,如是信解,不生法相。须菩提!所言法相者,如来说即非法相,是名法相。”

佛陀总结说,发大愿的人,对一切法都要这样理解:既不执著于“见解”,也不执著于“法相”。一切都要超越。

“须菩提!若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施;若有善男子、善女人,发菩萨心者,持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,为人演说,其福胜彼。云何为人演说?不取于相,如如不动。何以故?一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观。”

最后,佛陀再次强调这经的功德。并给出了著名的四句偈作为修行的总纲:

佛陀的目光再次扫过禅堂内的众弟子,最后停留在须菩提身上。祂的声音温和而坚定,继续着深奥的教导:“须菩提,请仔细听好。”佛陀说道,须菩提立即聚精会神地看向佛陀。

佛陀继续说:“假设有人用充满无量阿僧祇世界的七宝来布施。但是,如果有善男子、善女人发菩萨心,受持、读诵这部经,哪怕只是其中的四句偈,并且为他人演说,那么这个人的福德将远远超过前者。”

听到这番话,禅堂内的弟子们不禁露出惊讶的表情。一位年轻的比丘忍不住小声问身边的师兄:“为什么读诵和演说几句经文的功德会比布施那么多珍宝还要大呢?”

那位经验丰富的师兄轻声解释道:“这涉及到佛法的精髓,需要深入思考才能理解。”

须菩提深吸一口气,然后恭敬地向佛陀请教:“世尊,您的教导令人深思。能否请您进一步解释,我们应该如何为人演说这部经呢?”

佛陀慈祥地微笑著,回答道:“善哉,须菩提!演说此经时,不应执著于任何相貌,要如如不动。为什么呢?因为一切有为法,如梦、如幻、如泡、如影,如朝露,也如闪电,应当这样观察。”

听到这番话,弟子们脸上都露出了困惑的表情。一位年长的比丘若有所悟,说道:“我想我明白了一些。佛陀是在教导我们,在传播佛法时,不应执著于表面的形式,而要体悟和传达更深层的智慧。”

佛陀欣慰地点头:“正是如此。当我们理解并传播这种深奥的智慧时,其功德远胜于世间的财富布施。”

这时,一位年轻的弟子小心翼翼地问道:“世尊,您说一切有为法如梦幻泡影,这是什么意思呢?我们生活的这个世界难道不是真实的吗?”

佛陀慈悲地回答:“这个比喻是为了帮助你们理解世间万物的本质。就像梦境、幻觉、水泡、影子、露珠和闪电一样,世间的一切现象都是短暂的、变化的、没有永恒实体的。理解这一点,就能放下执著,获得真正的智慧和解脱。”

须菩提补充道:“就像世尊教导的,我们在演说佛法时,也应该保持这种不执著、如如不动的心态。这样才能真正传达佛法的精髓。”

弟子们听了,都陷入了深深的思考。他们开始意识到,佛陀的教导不仅仅是关于如何行善积德,更是一种彻底改变看待世界方式的智慧。

佛说是经已,长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,一切世间天、人、阿修羅,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

佛陀宣讲完这部《金刚经》的教导,长老须菩提以及在座的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,乃至天界、人间和阿修罗世界的一切众生,都听闻了佛陀的开示。

他们无不心中欢喜,虔诚地接受并遵奉这些教诲。

须菩提和其他弟子们都深受佛陀教导的启发。他们感到心中的智慧如同刚刚被点亮一般,照进了他们一直困惑的人生之谜。

虽然佛陀的教导高深莫测,需要长期的修行才能真正体悟,但在座的众生都发誓要好好学习和实践。他们知道,只有通过自己的努力,才能真正领会佛陀传授的究竟智慧。

此时,禅堂内沉浸在一种肃穆而喜悦的氛围之中。弟子们默默地发愿,要以佛陀为楷模,精进不懈地修行。他们相信,只要真心追求解脱,终有一天必能如佛陀一般,证得无上正等正觉。

佛陀微微一笑,祂知道自己的教导已经深深地植根在这些虔诚的弟子心中。这些智慧的种子将在未来的修行中茁壮成长,为他们指引通向解脱的道路。

禅堂逐渐恢复寂静,弟子们沉浸在佛陀教导的余韵之中。每个人都在内心深处感受著一股推动自己不断前进的力量。他们已经下定决心,要用尽今生去践行佛陀慈悲智慧的教导。