《楞严经第三卷》重点摘要

-

六根、六尘与六识的关系:

- 佛陀详细解释了舌与味、身与触、意与法之间的关系,以及它们如何产生相应的识。

- 强调这些关系并非简单的因果或自然现象,而是更深层的本质。

-

如来藏的概念:

- 佛陀多次提到“如来藏”,表示这是一切现象的本源。

- 强调如来藏是清净本然,周遍法界的。

-

四大(地、水、火、风)与空的探讨:

- 佛陀用多个例子(如挖井、取火)来说明四大元素与空的本质。

- 指出这些元素的本性都是圆融的,来自如来藏。

-

识的本质:

- 探讨识的来源,指出识并非单纯由六根或六尘产生。

- 强调识的本性也是圆满寂静的,与如来藏不分。

-

妄想与实相:

- 指出世人因无知而将现象误解为因缘和合或自然而然。

- 强调这些只是识心的分别计较,并无实义。

-

悟道的境界:

- 描述阿难等人听闻佛法后的开悟境界,如心遍十方、见十方空。

- 强调悟道后对身心和世界的全新认识。

-

菩萨道的发心:

- 阿难等人发愿度化众生,不为自己求取涅槃。

- 表达了要先入五浊恶世,帮助所有众生成佛的大乘精神。

-

对佛陀的赞颂:

- 赞叹佛陀的智慧和教导,形容为“妙湛总持不动尊”、“首楞严王”等。

-

进一步求法的渴望:

- 请求佛陀继续开示,帮助解除更微细的迷惑。

- 表达了早日成就无上觉悟的愿望。

这一卷经文深入探讨了心识、感官、外境的本质,以及它们与如来藏的关系,同时也展现了大乘佛教的菩萨精神和对佛陀的崇敬。

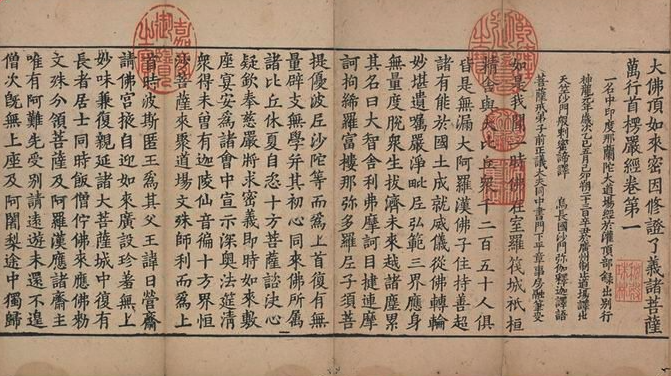

《楞严经第三卷》完整经文

复次阿难,云何六入本如来藏妙真如性?阿难,即彼目精瞪发劳者,兼目与劳同是菩提。瞪发劳相,因于明暗,二种妄尘发见居中,吸此尘象名为见性。此见离彼明暗二尘,毕竟无体。

如是阿难,当知是见非明暗来,非于根出,不于空生。何以故?若从明来,暗即随灭,应非见暗。若从暗来,明即随灭,应无见明。若从根生,必无明暗,如是见精本无自性。若于空出,前瞩尘象,归当见根。又空自观,何关汝入?是故当知眼入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,譬如有人,以两手指急塞其耳,耳根劳故头中作声。兼耳与劳同是菩提。瞪发劳相,因于动静,二种妄尘发闻居中,吸此尘象名听闻性。此闻离彼动静二尘,毕竟无体。

如是阿难,当知是闻非动静来,非于根出,不于空生。何以故?若从静来,动即随灭,应非闻动。若从动来,静即随灭,应无觉静。若从根生,必无动静,如是闻体本无自性。若于空出,有闻成性即非虚空。又空自闻,何关汝入?是故当知耳入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,譬如有人,急畜其鼻,畜久成劳,则于鼻中闻有冷触。因触分别通塞虚实,如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳同是菩提。瞪发劳相,因于通塞,二种妄尘发闻居中,吸此尘象名嗅闻性。此闻离彼通塞二尘,毕竟无体。

当知是闻非通塞来,非于根出,不于空生。何以故?若从通来,塞自随灭,云何知塞?如因塞有通则无闻,云何发明香臭等触?若从根生,必无通塞,如是闻体本无自性。若从空出,是闻自当回嗅汝鼻。空自有闻,何关汝入?是故当知鼻入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,譬如有人,以舌舐吻,熟舐令劳。其人若病则有苦味,无病之人微有甜触。由甜与苦显此舌根,不动之时淡性常在。兼舌与劳同是菩提。瞪发劳相,因甜苦淡,二种妄尘发知居中,吸此尘象名知味性。此知味性离彼甜苦及淡二尘,毕竟无体。

如是阿难,当知如是尝苦淡知,非甜苦来,非因淡有。又非根出,不于空生。何以故?若甜苦来,淡即知灭,云何知淡?若从淡出,甜即知亡,复云何知甜苦二相?若从舌生,必无甜淡及与苦尘,斯知味根本无自性。若于空出,虚空自味,非汝口知。又空自知,何关汝入?是故当知舌入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,譬如有人,以一冷手触于热手。若冷势多热者从冷,若热功胜冷者成热。如是以此合觉之触显于离知,涉势若成因于劳触。兼身与劳同是菩提。瞪发劳相,因于离合,二种妄尘发觉居中,吸此尘象名知觉性。此知觉体离彼离合违顺二尘,毕竟无体。

如是阿难,当知是觉,非离合来,非违顺有。不于根出,又非空生。何以故?若合时来,离当已灭,云何觉离?违顺二相亦复如是。若从根出,必无离合违顺四相,则汝身知元无自性。必于空出,空自知觉,何关汝入?是故当知身入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,譬如有人,劳倦则眠,睡熟便寤。览尘斯忆,失忆为妄。是其颠倒生住异灭,吸习中归,不相逾越,称意知根。兼意与劳同是菩提。瞪发劳相,因于生灭,二种妄尘集知居中。吸撮内尘,见闻逆流,流不及地,名觉知性。此觉知性离彼寤寐,生灭二尘,毕竟无体。

如是阿难,当知如是觉知之根,非寤寐来,非生灭有。不于根出,亦非空生。何以故?若从寤来,寐即随灭,将何为寐?必生时有,灭即同无,令谁受灭?若从灭有,生即灭无,孰知生者?若从根出,寤寐二相随身开合,离斯二体,此觉知者同于空花,毕竟无性。若从空生,自是空知,何关汝入?是故当知意入虚妄,本非因缘,非自然性。

复次阿难,云何十二处本如来藏妙真如性?阿难,汝且观此祇陀树林及诸泉池。于意云何?此等为是色生眼见,眼生色相?阿难,若复眼根生色相者,见空非色,色性应销。销则显发一切都无,色相既无,谁明空质?空亦如是。

若复色尘生眼见者,观空非色,见即销亡。亡则都无,谁明空色?是故当知见与色空俱无处所,即色与见二处虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,汝更听此祇陀园中,食办击鼓,众集撞钟。钟鼓音声前后相续。于意云何?此等为是声来耳边,耳往声处?阿难,若复此声来于耳边,如我乞食室罗筏城,在祇陀林则无有我。此声必来阿难耳处,目连迦叶应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门,一闻钟声同来食处?

若复汝耳往彼声边,如我归住祇陀林中,在室罗城则无有我。汝闻鼓声,其耳已往击鼓之处,钟声齐出应不俱闻。何况其中象马牛羊种种音响?若无来往亦复无闻。是故当知听与音声俱无处所,即听与声二处虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,汝又嗅此炉中栴檀。此香若复然于一铢,室罗筏城四十里内同时闻气。于意云何?此香为复生栴檀木,生于汝鼻,为生于空?阿难,若复此香生于汝鼻,称鼻所生当从鼻出。鼻非栴檀,云何鼻中有栴檀气?称汝闻香当于鼻入,鼻中出香说闻非义。

若生于空,空性常恒,香应常在。何藉炉中爇此枯木?若生于木,则此香质因爇成烟。若鼻得闻,合蒙烟气。其烟腾空,未及遥远,四十里内云何已闻?是故当知香臭与闻俱无处所,即嗅与香二处虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,汝常二时众中持钵。其间或遇酥酪醍醐名为上味。于意云何?此味为复生于空中,生于舌中,为生食中?阿难,若复此味生于汝舌,在汝口中只有一舌。其舌尔时已成酥味,遇黑石蜜应不推移。若不变移,不名知味。若变移者,舌非多体,云何多味一舌之知?

若生于食,食非有识,云何自知?又食自知,即同他食。何预于汝名味之知?若生于空,汝啖虚空当作何味?必其虚空若作咸味,既咸汝舌亦咸汝面。则此界人同于海鱼。既常受咸了不知淡。若不识淡亦不觉咸,必无所知云何名味?是故当知味舌与尝俱无处所,即尝与味二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,汝常晨朝以手摩头。于意云何?此摩所知唯为能触,能为在手为复在头?若在于手,头则无知,云何成触?若在于头,手则无用,云何名触?若各各有,则汝阿难应有二身。若头与手一触所生,则手与头当为一体。若一体者,触则无成。若二体者,触谁为在?在能非所,在所非能。不应虚空与汝成触。是故当知觉触与身俱无处所,即身与触二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难,汝常意中所缘善恶无记三性生成法则。此法为复即心所生,为当离心别有方所?

阿难,若即心者,法则非尘,非心所缘,云何成处?若离于心别有方所,则法自性为知非知?知则名心,异汝非尘。同他心量,即汝即心,云何汝心更二于汝?若非知者,此尘既非色声香味离合冷暖,及虚空相,当于何在?今于色空都无表示,不应人间更有空外。心非所缘,处从谁立?是故当知法则与心俱无处所,则意与法二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

复次阿难,云何十八界本如来藏妙真如性?阿难,如汝所明,眼色为缘生于眼识。此识为复因眼所生以眼为界,因色所生以色为界?阿难,若因眼生,既无色空,无可分别。纵有汝识欲将何用?汝见又非青黄赤白,无所表示,从何立界?

若因色生,空无色时汝识应灭。云何识知是虚空性?若色变时汝亦识其色相迁变,汝识不迁界从何立?从变则变界相自无,不变则恒既从色生,应不识知虚空所在。若兼二种眼色共生,合则中离离则两合,体性杂乱云何成界?是故当知眼色为缘生眼识界,三处都无。则眼与色及色界三,本非因缘,非自然性。

阿难,又汝所明,耳声为缘生于耳识。此识为复因耳所生以耳为界,因声所生以声为界?

阿难,若因耳生,动静二相既不现前,根不成知必无所知。知尚无成,识何形貌?若取耳闻,无动静故闻无所成,云何耳形杂色触尘名为识界?则耳识界复从谁立?若生于声,识因声有则不关闻。无闻则亡声相所在。识从声生,许声因闻而有声相,闻应闻识不闻非界。闻则同声,识已被闻谁知闻识?若无知者终如草木,不应声闻杂成中界。界无中位,则内外相复从何成?是故当知耳声为缘生耳识界,三处都无。则耳与声及声界三,本非因缘,非自然性。

阿难,又汝所明,鼻香为缘生于鼻识。此识为复因鼻所生以鼻为界,因香所生以香为界?

阿难,若因鼻生,则汝心中以何为鼻?为取肉形双爪之相,为取嗅知动摇之性?若取肉形,肉质乃身,身知即触,名身非鼻,名触即尘。鼻尚无名,云何立界?若取嗅知,又汝心中以何为知?以肉为知,则肉之知元触非鼻。以空为知,空则自知,肉应非觉。如是则应虚空是汝,汝身非知。今日阿难应无所在。以香为知,知自属香,何预于汝?

若香臭氣必生汝鼻,则彼香臭二种流气,不生伊兰及栴檀木。二物不来,汝自嗅鼻为香为臭?臭则非香,香应非臭。若香臭二俱能闻者,则汝一人应有两鼻。对我问道有二阿难,谁为汝体?若鼻是一,香臭无二。臭既为香,香复成臭。二性不有,界从谁立?若因香生,识因香有。如眼有见不能观眼。因香有故,应不知香。知则非生,不知非识。香非知有,香界不成。识不知香,因界则非从香建立。既无中间,不成内外。彼诸闻性毕竟虚妄。是故当知鼻香为缘生鼻识界,三处都无。则鼻与香及香界三,本非因缘,非自然性。

阿难,又汝所明,舌味为缘生于舌识。此识为复因舌所生以舌为界,因味所生以味为界?

阿难,若因舌生,则诸世间甘蔗乌梅黄连石盐,细辛姜桂都无有味。汝自尝舌为甜为苦?若舌性苦,谁来尝舌?舌不自尝,孰为知觉?舌性非苦,味自不生,云何立界?若因味生,识自为味,同于舌根应不自尝。云何识知是味非味?

又一切味非一物生,味既多生,识应多体。识体若一,体必味生。咸淡甘辛和合俱生,诸变异相同为一味,应无分别。分别既无,则不名识。云何复名舌味识界?不应虚空生汝心识。舌味和合即于是中,元无自性,云何界生?是故当知舌味为缘生舌识界,三处都无。则舌与味及舌界三,本非因缘,非自然性。

阿难,又汝所明,身触为缘生于身识。此识为复因身所生以身为界,因触所生以触为界?

阿难,若因身生,必无合离。二觉观缘,身何所识?若因触生,必无汝身。谁有非身知合离者?阿难,物不触知,身知有触。知身即触,知触即身。即触非身,即身非触。身触二相元无处所。合身即为身自体性,离身即是虚空等相。内外不成,中云何立?中不复立,内外性空。即汝识生从谁立界?是故当知身触为缘生身识界,三处都无。则身与触及身界三,本非因缘,非自然性。

阿难,又汝所明,意法为缘生于意识。此识为复因意所生以意为界,因法所生以法为界?

阿难,若因意生,于汝意中必有所思发明汝意。若无前法意无所生,离缘无形识将何用?又汝识心与诸思量,兼了别性为同为异?同意即意,云何所生?异意不同,应无所识。若无所识,云何意生?若有所识,云何识意?唯同与异二性无成,界云何立?

若因法生,世间诸法不离五尘。汝观色法及诸声法香法味法,及与触法相状分明。以对五根非意所摄。汝识决定依于法生,汝今谛观法法何状?若离色空,动静通塞合离生灭,越此诸相终无所得。生则色空诸法等生,灭则色空诸法等灭。所因既无,因生有识作何形相?相状不有,界云何生?是故当知意法为缘生意识界,三处都无。则意与法及意界三,本非因缘,非自然性。

阿难白佛言:“世尊,如来常说和合因缘,一切世间种种变化,皆因四大和合发明。云何如来因缘自然二俱排摈?我今不知斯义所属。推垂哀愍,开示众生,中道了义无戏论法。”

尔时世尊告阿难言:“汝先厌离声闻缘觉诸小乘法,发心勤求无上菩提。故我今时为汝开示第一义谛。如何复将世间戏论,妄想因缘而自缠绕?汝虽多闻,如说药人,真药现前不能分别。如来说为真可怜愍。汝今谛听,吾当为汝分别开示。亦令当来修大乘者通达实相。”阿难默然承佛圣旨。

阿难,如汝所言,四大和合发明世间种种变化。阿难,若彼大性体非和合,则不能与诸大杂和。犹如虚空不和诸色。若和合者,同于变化,始终相成,生灭相续。生死死生,生生死死,如旋火轮未有休息。

阿难,如水成冰,冰还成水。汝观地性,粗为大地,细为微尘。至邻虚尘析彼极微,色边际相七分所成。更析邻虚即实空性。阿难,若此邻虚析成虚空,当知虚空出生色相。汝今问言由和合故,出生世间诸变化相。汝且观此一邻虚尘,用几虚空和合而有?不应邻虚合成邻虚。又邻虚尘析入空者,用几色相合成虚空?

若色合时合色非空,若空合时合空非色。色犹可析,空云何合?汝元不知如来藏中,性色真空性空真色,清净本然周遍法界。随众生心应所知量,循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

阿难,火性无我寄于诸缘。汝观城中未食之家欲炊爨时,手执阳燧日前求火。阿难,名和合者,如我与汝一千二百五十比丘今为一众。众虽为一,诘其根本各各有身,皆有所生,氏族名字。如舍利弗婆罗门种,优卢频螺迦叶波种,乃至阿难瞿昙种姓。阿难,若此火性因和合有,彼手执镜于日求火,此火为从镜中而出,为从艾出,为于日来?

阿难,若日来者,自能烧汝手中之艾,来处林木皆应受焚。若镜中出,自能于镜出然于艾,镜何不镕?纡汝手执尚无热相,云何融泮?若生于艾,何藉日镜光明相接然后火生?汝又谛观镜因手执,日从天来,艾本地生。火从何方游历于此?日镜相远,非和非合。不应火光无从自有。

汝犹不知如来藏中,性火真空性空真火,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。阿难当知,世人一处执镜一处火生,遍法界执满世间起。起遍世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都無实义。

阿难,水性不定流息无恒。如室罗城迦毗罗仙、斫迦罗仙,及钵头摩诃萨多等诸大幻师,求太阴精用和幻药。是诸师等于白月昼,手执方诸承月中水。此水为复从珠中出,空中自有,为从月来?阿难,若从月来,尚能远方令珠出水,所经林木皆应吐流。流则何待方珠所出?不流明水非从月降。若从珠出,则此珠中常应流水。何待中宵承白月昼?若从空生,空性无边水当无际。从人洎天皆同陷溺。云何复有水陆空行?

汝更谛观月从天陟,珠因手持,承珠水盘本人敷设。水从何方流注于此?月珠相远,非和非合。不应水精无从自有。汝尚不知如来藏中,性水真空性空真水,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。一处执珠一处水出,遍法界执满法界生。生满世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

阿难,风性无体,动静不常。汝常整衣入于大众,僧伽梨角动及傍人,则有微风拂彼人面。此风为复出袈裟角、发于虚空、生彼人面?阿难,此风若复出袈裟角,汝乃披风,其衣飞摇应离汝体。我今说法会中垂衣,汝看我衣风何所在?不应衣中有藏风地。

若生虚空,汝衣不动何因无拂?空性常住风应常生。若无风时虚空当灭,灭风可见灭空何状?若有生灭不名虚空,名为虚空云何风出?若风自生彼拂之面,从彼面生当应拂汝。自汝整衣云何倒拂?

汝审谛观,整衣在汝,面属彼人。虚空寂然不参流动,风自谁方鼓动来此?风空性隔非和非合,不应风性无从自有。汝宛不知如来藏中,性风真空性空真风,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。阿难,如汝一人微动服衣有微风出,遍法界拂满国土生。周遍世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

阿难,空性无形因色显发。如室罗城去河遥处,诸刹利种及婆罗门、毗舍首陀兼颇罗堕旃陀罗等,新立安居凿井求水。出土一尺于中则有一尺虚空,如是乃至出土一丈,中间还得一丈虚空。空虚浅深随出多少。

此空为当因土所出?因凿所有?无因自生?阿难,若复此空无因自生,未凿土前何不无碍?唯见大地逈无通达。若因土出,则土出时应见空入。若土先出无空入者,云何虚空因土而出?若无出入,则应空土元无异因。无异则同,则土出时空何不出?

若因凿出,则凿出空应非出土。不因凿出,凿自出土云何见空?汝更审谛,谛审谛观。凿从人手随方运转,土因地移。如是虚空因何所出?凿空虚实不相为用,非和非合。不应虚空无从自出。

若此虚空性圆周遍,本不动摇。当知现前地水火风,均名五大性真圆融,皆如来藏本无生灭。阿难,汝心昏迷不悟四大元如来藏。当观虚空为出为入,为非出入。汝全不知如来藏中,性觉真空性空真觉,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。

阿难,如一井空空生一井,十方虚空亦复如是。圆满十方宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

阿难,见觉无知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏,设居中宵白月则光,黑月便暗。则明暗等因见分析。此见为复与明暗相并太虚空,为同一体为非一体?或同非同或异非异?

阿难,此见若复与明与暗及与虚空元一体者,则明与暗二体相亡。暗时无明,明时非暗。若与暗一,明则见亡。必一于明,暗时当灭。灭则云何见明见暗?若暗明殊,见无生灭,一云何成?

若此见精与暗与明非一体者,汝离明暗及与虚空,分析见元作何形相?离明离暗及离虚空,是见元同龟毛兔角。明暗虚空三事俱异,从何立见?明暗相背云何或同?离三元无云何或异?分空分见本无边畔,云何非同?见暗见明性非迁改,云何非异?

汝更细审,微细审详,审谛审观。明从太阳,暗随黑月。通属虚空,拥归大地。如是见精因何所出?见觉空顽非和非合。不应见精无从自出。

若见闻知性圆周遍,本不动摇,当知无边不动虚空,并其动摇地水火风均名六大。性真圆融皆如来藏,本无生灭。阿难,汝性沉沦不悟汝之见闻觉知本如来藏。汝当观此见闻觉知为生为灭、为同为异、为非生灭、为非同异。

汝曾不知如来藏中,性见觉明觉精明见,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。如一见根见周法界,听嗅尝触觉触觉知,妙德莹然遍周法界。圆满十虚宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

阿难,识性无源,因于六种根尘妄出。汝今遍观此会圣众,用目循历其目周视,但如镜中无别分析。汝识于中次第标指:此是文殊、此富楼那、此目干连、此须菩提、此舍利弗。此识了知为生于见?为生于相?为生虚空?为无所因突然而出?

阿难,若汝识性生于见中,如无明暗及与色空,四种必无元无汝见。见性尚无,从何发识?若汝识性生于相中,不从见生。既不见明亦不见暗,明暗不瞩即无色空。彼相尚无,识从何发?若生于空,非相非见。非见无辩,自不能知明暗色空。非相灭缘,见闻觉知无处安立。处此二非,空非同无,有非同物。纵发汝识欲何分别?

若无所因突然而出,何不日中别识明月?汝更细详,微细详审。见托汝睛,相椎前境。可状成有,不相成无。如是识缘因何所出?识动见澄,非和非合。闻听觉知亦复如是。不应识缘无从自出。

若此识心本无所从,当知了别见闻觉知,圆满湛然性非从所。兼彼虚空地水火风,均名七大性真圆融,皆如来藏本无生灭。阿难,汝心粗浮不悟见闻发明了知本如来藏。汝应观此六处识心为同为异、为空为有、为非同异、为非空有。汝元不知如来藏中,性识明知觉明真识,妙觉湛然遍周法界。含吐十虚宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

尔时阿难及诸大众,蒙佛如来微妙开示,身心荡然得无挂碍。是诸大众,各各自知心遍十方见十方空,如观掌中所持叶物。一切世间诸所有物,皆即菩提妙明元心,心精遍圆含裹十方。反观父母所生之身,犹彼十方虚空之中,吹一微尘若存若亡。如湛巨海流一浮沤,起灭无从了然自知获本妙心常住不灭。礼佛合掌得未曾有,于如来前说偈赞佛:

妙湛总持不动尊 首楞严王世希有

销我亿劫颠倒想 不历僧祇获法身

愿今得果成宝王 还度如是恒沙众

将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩

伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入

如一众生未成佛 终不于此取泥洹

大雄大力大慈悲 希更审除微细惑

令我早登无上觉 于十方界坐道场

舜若多性可销亡 烁迦啰心无动转

《楞严经第三卷》白话文翻译

复次阿难,云何六入本如来藏妙真如性?阿难,即彼目精瞪发劳者,兼目与劳同是菩提。瞪发劳相,因于明暗,二种妄尘发见居中,吸此尘象名为见性。此见离彼明暗二尘,毕竟无体。

佛陀正在向他的弟子阿难讲解人的感官与真如本性的关系。佛陀慈祥地说道:“阿难啊,让我们来谈谈六种感官入口是如何与如来藏的妙真如性相关的。”

阿难专注地聆听着,佛陀继续解释:“想象一个人长时间盯着某物看,眼睛会感到疲劳。这种疲劳感和眼睛本身,其实都源于同一个菩提智慧。当我们凝视时,会因为明暗的变化而产生疲劳,这就像是两种幻象在我们的视觉中心产生了作用。我们吸收这些影像,并称之为‘见性’。但是,如果没有明暗这两种幻象,我们的视觉本身是没有实体的。”

如是阿难,当知是见非明暗来,非于根出,不于空生。何以故?若从明来,暗即随灭,应非见暗。若从暗来,明即随灭,应无见明。若从根生,必无明暗,如是见精本无自性。若于空出,前瞩尘象,归当见根。又空自观,何关汝入?是故当知眼入虚妄,本非因缘,非自然性。

阿难若有所思地点了点头,佛陀接着说:“你要明白,我们的视觉既不是来自光明,也不是来自黑暗,不是从眼睛里产生的,也不是从虚空中生出来的。为什么呢?”

佛陀停顿了一下,然后解释道:「如果视觉是从光明来的,那么当黑暗出现时,我们就看不见黑暗了。如果是从黑暗来的,那么当光明出现时,我们就看不见光明了。如果是从眼睛里產生的,那么即使没有光明和黑暗,我们也应该能看见东西,但事实并非如此。如果是从虚空中生出的,那么我们应该能看到自己的眼睛,这也是不可能的。」

阿难,譬如有人,以两手指急塞其耳,耳根劳故头中作声。兼耳与劳同是菩提。瞪发劳相,因于动静,二种妄尘发闻居中,吸此尘象名听闻性。此闻离彼动静二尘,毕竟无体。

佛陀继续向阿难解释感官与真如本性的关系,这次他将焦点转向了听觉和嗅觉。

佛陀温和地说道:「阿难,让我们来谈谈耳朵和鼻子。」他用生动的比喻开始解释:「想象一个人用手指紧紧堵住耳朵。因为耳朵受到压力,他会在头中听到声音。这种压力感和耳朵本身,都源于同一个菩提智慧。」

阿难认真地听着,佛陀继续说:「当我们专注聆听时,会因为声音的动静变化而产生疲劳,这就像是两种幻象在我们的听觉中心产生了作用。我们吸收这些声音,并称之为『听闻性』。但是,如果没有动静这两种幻象,我们的听觉本身是没有实体的。」

如是阿难,当知是闻非动静来,非于根出,不于空生。何以故?若从静来,动即随灭,应非闻动。若从动来,静即随灭,应无觉静。若从根生,必无动静,如是闻体本无自性。若于空出,有闻成性即非虚空。又空自闻,何关汝入?是故当知耳入虚妄,本非因缘,非自然性。

佛陀进一步解释道:「阿难,你要明白,我们的听觉既不是来自动静,也不是从耳朵里產生的,更不是从虚空中生出来的。为什么呢?

如果听觉是从寂静中来的,那么当有声音时,我们就听不到声音了。如果是从声音中来的,那么当寂静时,我们就感觉不到寂静了。如果是从耳朵里產生的,那么即使没有动静,我们也应该能听到声音,但事实并非如此。」

佛陀总结道:「所以,阿难,你要明白,耳朵这个感官入口也是虚幻的,它既不是因果关系產生的,也不是自然而然存在的。」

阿难,譬如有人,急畜其鼻,畜久成劳,则于鼻中闻有冷触。因触分别通塞虚实,如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳同是菩提。瞪发劳相,因于通塞,二种妄尘发闻居中,吸此尘象名嗅闻性。此闻离彼通塞二尘,毕竟无体。

接着,佛陀又谈到了嗅觉:「再想象一个人紧紧捏住鼻子。捏久了,他会在鼻子里感到凉意。通过这种触感,他能分辨鼻子是通还是塞,是虚还是实,甚至能闻到各种香气和臭味。这种感觉和鼻子本身,同样源于菩提智慧。」

佛陀解释道:「当我们专注于嗅闻时,会因为鼻子的通塞变化而产生疲劳,这又像是两种幻象在我们的嗅觉中心产生了作用。我们吸收这些气味,并称之为『嗅闻性』。但是,如果没有通塞这两种幻象,我们的嗅觉本身也是没有实体的。」

当知是闻非通塞来,非于根出,不于空生。何以故?若从通来,塞自随灭,云何知塞?如因塞有通则无闻,云何发明香臭等触?若从根生,必无通塞,如是闻体本无自性。若从空出,是闻自当回嗅汝鼻。空自有闻,何关汝入?是故当知鼻入虚妄,本非因缘,非自然性。

佛陀慈祥地说道:「阿难,你要明白,我们的嗅觉既不是来自鼻子的通塞,也不是从鼻子里產生的,更不是从虚空中生出来的。为什么呢?」

他耐心地解释:「如果嗅觉是从通畅中来的,那么当鼻子堵塞时,我们就无法感知堵塞了。如果是因为堵塞才有通畅,那么我们就无法闻到任何气味了。如果是从鼻子里產生的,那么即使没有通塞的变化,我们也能闻到气味,但事实并非如此。

如果是从虚空中生出的,那么气味应该会自己飘到你的鼻子里,而不需要你去闻。」佛陀总结道:「所以,阿难,你要明白,鼻子这个感官入口也是虚幻的,它既不是因果关系產生的,也不是自然而然存在的。」

阿难,譬如有人,以舌舐吻,熟舐令劳。其人若病则有苦味,无病之人微有甜触。由甜与苦显此舌根,不动之时淡性常在。兼舌与劳同是菩提。瞪发劳相,因甜苦淡,二种妄尘发知居中,吸此尘象名知味性。此知味性离彼甜苦及淡二尘,毕竟无体。

接着,佛陀又谈到了味觉:「想象一个人不断地舔嘴唇,舔得久了会感到疲劳。如果这个人生病了,他会尝到苦味;如果他很健康,可能会感到一丝甜味。无论是甜味还是苦味,都能显示出舌头的存在。而当舌头不动时,我们会感受到淡味。这种感觉和舌头本身,同样源于菩提智慧。」

佛陀继续解释:「当我们专注于品尝时,会因为甜、苦、淡的变化而产生疲劳,这又像是幻象在我们的味觉中心产生了作用。我们吸收这些味道,并称之为『知味性』。但是,如果没有这些味道的变化,我们的味觉本身是没有实体的。」

如是阿难,当知如是尝苦淡知,非甜苦来,非因淡有。又非根出,不于空生。何以故?若甜苦来,淡即知灭,云何知淡?若从淡出,甜即知亡,復云何知甜苦二相?若从舌生,必无甜淡及与苦尘,斯知味根本无自性。若于空出,虚空自味,非汝口知。又空自知,何关汝入?是故当知舌入虚妄,本非因缘,非自然性。

「阿难,你要明白,」佛陀说,「我们对甜、苦、淡的感知,既不是从甜苦而来,也不是因为淡而有的。它不是从舌头里產生的,也不是从虚空中生出来的。为什么呢?

如果是从甜苦而来,那么我们就无法感知淡味了。如果是从淡味而来,我们就无法感知甜苦了。如果是从舌头產生的,那么即使没有甜、苦、淡的变化,我们也能感受到味道,但事实并非如此。如果是从虚空中生出的,那么虚空自己就应该能品尝味道,而不需要通过你的口腔。」

佛陀最后总结道:「所以,阿难,你要明白,舌头这个感官入口也是虚幻的,它既不是因果关系產生的,也不是自然而然存在的。」

阿难,譬如有人,以一冷手触于热手。若冷势多热者从冷,若热功胜冷者成热。如是以此合觉之触显于离知,涉势若成因于劳触。兼身与劳同是菩提。瞪发劳相,因于离合,二种妄塵发觉居中,吸此尘象名知觉性。此知觉體離彼离合违顺二塵,毕竟无体。

佛陀慈祥地说道:「阿难,让我们来谈谈触觉。」

他用生动的比喻开始解释:「想象一个人用冷的手去碰热的手。如果冷的感觉更强烈,热的手会变冷;如果热的感觉更强烈,冷的手会变热。这种接触的感觉让我们意识到冷热的区别,而这种感知是因为手的劳动而產生的。」

佛陀继续说:「这种触觉和身体本身,都源于同一个菩提智慧。当我们专注于触摸时,会因为接触和分离的变化而产生疲劳,这就像是两种幻象在我们的触觉中心产生了作用。我们吸收这些感觉,并称之为『知觉性』。但是,如果没有接触和分离这两种变化,我们的触觉本身是没有实体的。」

如是阿难,当知是觉,非离合来,非违顺有。不于根出,又非空生。何以故?若合时来,离当已灭,云何觉离?违顺二相亦复如是。若从根出,必无离合违顺四相,则汝身知元无自性。必于空出,空自知觉,何关汝入?是故当知身入虚妄,本非因缘,非自然性。

「阿难,你要明白,」佛陀解释道,「这种触觉既不是来自接触或分离,也不是来自舒适或不适。它不是从身体里產生的,也不是从虚空中生出来的。为什么呢?

如果是从接触而来,那么分离时就无法感知了。如果是从身体產生的,那么即使没有接触和分离的变化,我们也能感受到触觉,但事实并非如此。如果是从虚空中生出的,那么虚空自己就应该能感知触觉,而不需要通过你的身体。」

佛陀总结道:「所以,阿难,你要明白,身体这个感官入口也是虚幻的,它既不是因果关系產生的,也不是自然而然存在的。」

阿难,譬如有人,劳倦则眠,睡熟便寤。览尘斯忆,失忆为妄。是其颠倒生住异灭,吸习中归,不相踰越,称意知根。兼意与劳同是菩提。瞪發劳相,因于生灭,二种妄尘集知居中。吸撮内尘,见闻逆流,流不及地,名觉知性。此觉知性离彼寤寐,生灭二尘,毕竟无体。

接着,佛陀又谈到了意识:“想象一个人,疲倦了就睡觉,睡醒了就清醒。看到事物就会记住,忘记了就变成妄想。这些生、住、异、灭的变化,都是在意识中发生的。我们称这个能够记忆和思考的能力为意根。”

佛陀解释道:“这种意识和疲劳感,同样源于菩提智慧。当我们专注思考时,会因为念头的生灭而产生疲劳,这又像是两种幻象在我们的意识中心产生了作用。我们吸收这些念头,并称之为‘觉知性’。但是,如果没有睡醒和生灭这些变化,我们的意识本身是没有实体的。”

如是阿难,当知如是觉知之根,非寤寐来,非生灭有。不于根出,亦非空生。何以故?若从寤来,寐即随灭,将何为寐?必生时有,灭即同无,令谁受灭?若从灭有,生即灭无,孰知生者?若从根出,寤寐二相随身开合,离斯二体,此觉知者同于空花,毕竟无性。若从空生,自是空知,何关汝入?是故当知意入虚妄,本非因缘,非自然性。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难啊,你要知道,我们的意识和觉知,就像是一个神奇的宝盒。这个宝盒既不是从睡觉或醒着的状态来的,也不是因为生或灭而存在的。”

阿难睁大眼睛,好奇地问:“老师,那么这个宝盒是从哪里来的呢?”

佛陀耐心地解释:“这个宝盒不是从我们的感官中产生的,也不是从虚空中凭空出现的。让我们来想想看:”

“如果说意识是从清醒的状态来的,那么当我们睡着时,意识就会消失。那么,谁来体验睡眠呢?”

“如果说意识是在我们出生时产生的,那么当我们死亡时,意识就会消失。那么,谁来经历死亡呢?”

“如果说意识是从消失中产生的,那么当我们出生时,意识就不存在。那么,谁来知道我们出生了呢?”

阿难若有所思地点点头,佛陀继续说:“如果说意识是从我们的感官中产生的,那么它应该随着我们的身体状态而改变。但是,离开了身体,我们的意识就像空中的花朵一样,根本不存在。”

“如果说意识是从虚空中产生的,那么它就应该自己知道一切,为什么还需要通过你的感官来认识世界呢?”

佛陀最后总结道:“所以,阿难,你要明白,我们的意识和觉知,既不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然存在的。它的本质是虚幻的,就像是一场美丽的梦境。”

复次阿难,云何十二处本如来藏妙真如性?阿难,汝且观此祇陀树林及诸泉池。于意云何?此等为是色生眼见,眼生色相?阿难,若复眼根生色相者,见空非色,色性应销。销则显发一切都无,色相既无,谁明空质?空亦如是。

佛陀溫和地说道:“阿难,让我们来谈谈十二处是如何与如来藏的妙真如性相关的。”

他指着周围的环境,说:“阿难,你看看这祇陀树林和这些泉池。你认为,是这些色彩产生了你的视觉,还是你的眼睛产生了这些色彩呢?”

阿难思考了一会儿,佛陀继续解释:“如果是眼睛产生了色彩,那么当你看到空无一物时,色彩就应该消失了。如果色彩消失了,那么一切都将不复存在。那么,又有谁能看到空无一物呢?”

若复色塵生眼见者,观空非色,见即销亡。亡则都无,谁明空色?是故当知见与色空俱无处所,即色与见二处虚妄,本非因缘,非自然性。

“反之,如果是色彩产生了视觉,那么当你观察空无一物时,视觉就应该消失了。如果视觉消失了,又有谁能分辨色彩和空无呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,视觉和色彩、空无都没有固定的位置。视觉和色彩这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,汝更听此祇陀园中,食办击鼓,众集撞钟。钟鼓音声前后相续。于意云何?此等为是声来耳边,耳往声处?阿难,若复此声来于耳边,如我乞食室罗筏城,在祇陀林则无有我。此声必来阿难耳处,目连迦叶应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门,一闻钟声同来食处?

接着,佛陀又谈到了听觉:“阿难,你再听听祇陀园中的声音。有人敲鼓通知用餐,众人集合时又敲钟。钟鼓的声音一前一后地响起。你认为,是声音来到了耳朵旁边,还是耳朵去到了声音那里?”

佛陀解释道:“如果声音来到耳朵旁边,那么当我在室罗筏城乞食时,就听不到祇陀林中的声音了。而且,如果声音只来到你的耳边,那么目犍连和迦叶等人就听不到了。更不用说其他一千二百五十位沙门了,他们怎么可能同时听到钟声而来用餐呢?”

若复汝耳往彼声边,如我归住祇陀林中,在室罗城则无有我。汝闻鼓声,其耳已往击鼓之处,钟声齐出应不俱闻。何况其中象马牛羊种种音响?若无来往亦复无闻。是故当知听与音声俱无处所,即听与声二处虚妄,本非因缘,非自然性。

“反之,如果是耳朵去到声音那里,那么当我在祇陀林中时,就听不到室罗筏城的声音了。而且,如果你的耳朵已经去到鼓声那里,又怎么能同时听到钟声呢?更不用说其他象、马、牛、羊等各种声音了。”

佛陀总结道:“如果既不是声音来,也不是耳朵去,那么就根本听不到声音了。所以,阿难,你要明白,听觉和声音都没有固定的位置。听觉和声音这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,汝又嗅此鑪中栴檀。此香若复然于一铢,室罗筏城四十里内同时闻气。于意云何?此香为复生栴檀木,生于汝鼻,为生于空?阿难,若复此香生于汝鼻,称鼻所生当从鼻出。鼻非栴檀,云何鼻中有栴檀气?称汝闻香当于鼻入,鼻中出香说闻非义。

佛陀溫和地说道:“阿难,现在请你闻一闻这炉中的檀香。如果只燃烧一小撮檀香,整个室罗筏城四十里内都能闻到香气。你认为,这香气是从檀香木中生出的,还是从你的鼻子里生出的,或者是从空中生出的呢?”

阿难思考了一会儿,佛陀继续解释:“如果香气是从你的鼻子里生出的,那么它就应该从鼻子里出来。但鼻子并不是檀香木,怎么可能从鼻子里产生檀香气呢?如果说你闻到的香气是从鼻子里进去的,那么从鼻子里出来的香气就不能说是你闻到的了。”

若生于空,空性常恒,香应常在。何藉鑪中爇此枯木?若生于木,则此香质因爇成煙。若鼻得闻,合蒙煙气。其煙腾空,未及遥远,四十里内云何已闻?是故当知香臭与闻俱无处所,即嗅与香二处虚妄,本非因缘,非自然性。

“如果香气是从空中生出的,那么空气一直存在,香气就应该一直存在。那为什么还需要在炉中燃烧檀香木呢?如果香气是从木头中生出的,那么香气应该是由于燃烧而成为烟雾。如果鼻子能闻到,应该是闻到了烟气。但烟雾飘到空中,还没有飘得很远,为什么四十里内就能闻到呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,香气和嗅觉都没有固定的位置。嗅觉和香气这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,汝常二时众中持鉢。其间或遇酥酪醍醐名为上味。于意云何?此味为复生于空中,生于舌中,为生食中?阿难,若复此味生于汝舌,在汝口中秖有一舌。其舌尔时已成酥味,遇黑石蜜应不推移。若不变移,不名知味。若变移者,舌非多體,云何多味一舌之知?

接着,佛陀又谈到了味觉:“阿难,你经常在众人中持钵乞食。有时候你会遇到酥油、奶酪、醍醐这些美味。你认为,这些味道是从空中生出的,还是从你的舌头上生出的,或者是从食物中生出的呢?”

佛陀解释道:“如果味道是从你的舌头上生出的,那么你的口中只有一个舌头。如果舌头已经变成了酥油的味道,那么遇到黑糖蜜时就不应该改变了。如果不能改变,就不能说是能感知味道。如果能改变,那么舌头又不是有多个,怎么能同时知道多种味道呢?”

若生于食,食非有识,云何自知?又食自知,即同他食。何预于汝名味之知?若生于空,汝啖虚空当作何味?必其虚空若作咸味,既咸汝舌亦咸汝面。则此界人同于海鱼。既常受咸了不知淡。若不识淡亦不觉咸,必无所知云何名味?是故当知味舌与尝俱无处所,即尝与味二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

“如果味道是从食物中生出的,食物是没有意识的,怎么能自己知道自己的味道呢?如果食物能自己知道味道,那就和别人吃一样了,跟你有什么关系呢?”

“如果味道是从空中生出的,那么你吃虚空会是什么味道呢?如果虚空是咸的,那么不只你的舌头会咸,你的脸也会咸。那么这个世界上的人就都像海鱼一样,经常吃咸的,就不知道什么是淡的了。如果不知道什么是淡的,也就不会觉得咸了。如果什么都不知道,那还怎么说是味道呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,味道和舌头、品尝都没有固定的位置。味觉和味道这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,汝常晨朝以手摩头。于意云何?此摩所知唯为能触,能为在手为复在头?若在于手,头则无知,云何成触?若在于头,手则无用,云何名触?若各各有,则汝阿难应有二身。若头与手一触所生,则手与头当为一体。若一体者,触则无成。若二体者,触谁为在?在能非所,在所非能。不应虚空与汝成触。是故当知觉触与身俱无处所,即身与触二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

佛陀温和地说道:“阿难,你每天早晨都会用手摸摸头。你认为,这种触摸的感觉是在手上,还是在头上呢?”

阿难思考了一会儿,佛陀继续解释:“如果触感在手上,那么头就没有感觉了,怎么能说是触摸呢?如果触感在头上,那么手就没有作用了,又怎么能说是触摸呢?如果手和头都有触感,那么你阿难就应该有两个身体了。如果说头和手是一体的,那么触摸就无法成立了。如果是两个部分,那么触感究竟在哪里呢?不可能是虚空和你产生了触感吧?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,触觉和身体都没有固定的位置。身体和触觉这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,汝常意中所缘善恶无记三性生成法则。此法为复即心所生,为当离心别有方所?

接着,佛陀又谈到了意识:“阿难,你的意识中常常会想到善、恶、无记这三种性质的事物,形成各种法则。这些法则是从心中生出的,还是离开心而独立存在的呢?”

阿难,若即心者,法则非尘,非心所缘,云何成处?若离于心别有方所,则法自性为知非知?知则名心,异汝非尘。同他心量,即汝即心,云何汝心更二于汝?若非知者,此尘既非色声香味离合冷暖,及虚空相,当于何在?今于色空都无表示,不应人间更有空外。心非所缘,处从谁立?是故当知法则与心俱无处所,则意与法二俱虚妄,本非因缘,非自然性。

佛陀解释道:“如果法则就是心,那么它就不是外在的事物,也不是心所缘虑的对象,那么怎么能成为一个处所呢?如果法则离开心而独立存在,那么这法则本身是有知觉还是没有知觉呢?如果有知觉,那就等同于心了,就不是外在的事物了。如果没有知觉,那么这法则既不是色、声、香、味,也不是冷、暖,更不是虚空,那它究竟存在于何处呢?”

“在这个世界上,我们看不到也摸不到这样的法则,它也不可能存在于我们所知的空间之外。如果心不能缘虑它,那么这个处所又是从哪里建立的呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,法则和心都没有固定的位置。意识和法则这两处都是虚幻的,它们既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

复次阿难,云何十八界本如来藏妙真如性?阿难,如汝所明,眼色为缘生于眼识。此识为复因眼所生以眼为界,因色所生以色为界?阿难,若因眼生,既无色空,无可分别。纵有汝识欲将何用?汝见又非青黄赤白,无所表示,从何立界?

佛陀微笑着对阿难说:“亲爱的阿难,让我们来探讨一个有趣的话题。你知道吗?我们的世界可以分为十八个领域,这些领域都源自于如来藏的真如本性。这听起来很神奇,对吧?”阿难点点头,眼中闪烁着求知的光芒。

佛陀继续说:“让我们用眼睛和颜色来举个例子。你知道,当眼睛看到颜色时,我们的眼识就产生了。但是,这个眼识到底是怎么来的呢?它是因为眼睛而产生的吗?还是因为颜色而产生的呢?”

阿难思考了一会儿,然后小心翼翼地回答:“老师,我想它可能是因为眼睛和颜色的相互作用而产生的。”

佛陀点头说:“很好的猜测,阿难。但是让我们再深入思考一下。假如眼识是因为眼睛而产生的,那么当没有颜色和空间时,眼识还能分辨什么呢?即使你有眼识,又能用来做什么呢?”阿难皱起了眉头,显得有些困惑。

佛陀继续解释:“再想想看,你所看到的世界不仅仅是蓝、黄、红、白这些颜色。如果眼识无法表示这些,那么我们又该如何划分这个领域呢?”

阿难若有所思地说:“老师,您的意思是,我们对世界的认识可能比我们想象的要复杂得多?”

佛陀欣慰地笑了:“没错,阿难。我们的感官、意识和世界之间的关系是如此的奇妙和深奥。它们就像是一幅巨大的拼图,每一块都与其他部分紧密相连。理解这一点,就能帮助我们更好地认识自己和周围的世界。”

若因色生,空无色时汝识应灭。云何识知是虚空性?若色变时汝亦识其色相迁变,汝识不迁界从何立?从变则变界相自无,不变则恒既从色生,应不识知虚空所在。若兼二种眼色共生,合则中离离则两合,体性杂乱云何成界?是故当知眼色为缘生眼识界,三处都无。则眼与色及色界三,本非因缘,非自然性。

阿难思考了一会儿,佛陀继续解释:“如果眼识是因眼睛而生的,那么当没有色彩和空间时,就无法分别任何东西了。即使你有识,又能用来做什么呢?你看到的既不是蓝黄紅白,没有任何可以表示的,那么这个界又是怎么建立的呢?”

“如果眼识是因色彩而生的,那么当没有色彩时,你的识就应该消失了。那么你又怎么能识别虚空呢?如果色彩变化时,你能识别色彩的变化,但你的识并没有变化,那么这个界又是怎么建立的呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,眼睛、色彩和眼识这三处都是不存在的。眼睛、色彩和眼识界这三者,既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,又汝所明,耳声为缘生于耳识。此识为复因耳所生以耳为界,因声所生以声为界?

接着,佛陀又谈到了耳识:“阿难,你也知道耳朵和声音作为条件,产生了耳识。那么,这个识是因为耳朵而产生的,还是因为声音而产生的呢?”

阿难,若因耳生,动静二相既不现前,根不成知必无所知。知尚无成,识何形貌?若取耳闻,无动静故闻无所成,云何耳形杂色触尘名为识界?则耳识界复从谁立?若生于声,识因声有则不关闻。无闻则亡声相所在。识从声生,许声因闻而有声相,闻应闻识不闻非界。闻则同声,识已被闻谁知闻识?若无知者终如草木,不应声闻杂成中界。界无中位,则内外相复从何成?是故当知耳声为缘生耳识界,三处都无。则耳与声及声界三,本非因缘,非自然性。

佛陀解释道:“如果耳识是因耳朵而生的,当没有动静两种声音时,耳根就无法产生知觉,必定没有所知。知觉都不存在了,识又会是什么样子呢?”

“如果耳识是因声音而生的,识因声音而有,就与听觉无关了。没有听觉,声音的存在就无从谈起。如果说识是从声音而生,允许声音因听觉而有声相,那么听觉应该能听到识,不能听到的就不是界了。如果能听到,识就和声音一样了,识已经被听到了,那么又有谁来知道这个听识呢?”

佛陀总结道:“所以,阿难,你要明白,耳朵、声音和耳识这三处都是不存在的。耳朵、声音和耳识界这三者,既不是因果关系产生的,也不是自然而然存在的。”

阿难,又汝所明,鼻香为缘生于鼻识。此识为复因鼻所生以鼻为界,因香所生以香为界?

佛陀温和地说道:“阿难,你也知道鼻子和香气作为条件,产生了鼻识。那么,这个识是因为鼻子而产生的,还是因为香气而产生的呢?”

阿难,若因鼻生,则汝心中以何为鼻?为取肉形双爪之相,为取嗅知动摇之性?若取肉形,肉质乃身,身知即触,名身非鼻,名触即尘。鼻尚无名,云何立界?若取嗅知,又汝心中以何为知?以肉为知,则肉之知元触非鼻。以空为知,空则自知,肉应非觉。如是则应虚空是汝,汝身非知。今日阿难应无所在。以香为知,知自属香,何预于汝?

佛陀慈祥地看着阿难,说:“阿难,让我们来思考一个有趣的问题。如果说我们要的意识是从鼻子产生的,那么你认为鼻子是什么呢?”

阿难歪着头想了想,然后问:“老师,您是指鼻子的形状,还是鼻子的嗅觉功能呢?”

佛陀微笑着回答:“很好的问题,阿难。让我们一起来分析一下。”

“如果我们说鼻子就是那个肉做的、长得像双爪的器官,那么这其实是身体的一部分。当我们触摸鼻子时,那种感觉是属于触觉,不是嗅觉。所以,这样定义的话,我们就分不清鼻子和身体的界限了。”阿难点点头,显得若有所思。

佛陀继续说:“那么,如果我们说鼻子是那个能够闻到气味的能力,我们又该怎么理解这种能力呢?是鼻子的肉体在闻吗?如果是的话,那又变成触觉了,不是嗅觉。”

“如果说是空气在闻,那么空气就应该自己有知觉,而你的鼻子反而没有感觉了。这样一来,岂不是说空气就是你,而你的身体反而没有知觉了吗?”阿难睁大了眼睛,显得有些困惑。

佛陀继续解释:“如果说是香气本身有知觉,那么这种知觉就属于香气,跟你又有什么关系呢?”

阿难思考了一会儿,然后小心翼翼地说:“老师,听您这么一说,我觉得我们平常认为理所当然的事情,其实并没有那么简单。”

佛陀欣慰地笑了:“没错,阿难。我们的感官、意识和世界之间的关系是非常奇妙的。它们看似简单,实则深奥。理解这一点,能帮助我们更好地认识自己和周围的世界。”

若香臭气必生汝鼻,则彼香臭二种流气,不生伊兰及栴檀木。二物不来,汝自嗅鼻为香为臭?臭则非香,香应非臭。若香臭二俱能闻者,则汝一人应有两鼻。对我问道有二阿难,谁为汝体?若鼻是一,香臭无二。臭既为香,香复成臭。二性不有,界从谁立?若因香生,识因香有。如眼有见不能观眼。因香有故,应不知香。知则非生,不知非识。香非知有,香界不成。识不知香,因界则非从香建立。既无中间,不成内外。彼诸闻性毕竟虚妄。是故当知鼻香为缘生鼻识界,三处都无。则鼻与香及香界三,本非因缘,非自然性。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难,让我们来想象一个有趣的问题。如果说香气和臭气是从你的鼻子里产生的,那么这些气味应该不是来自于伊兰树或檀香木啰?”

阿难点点头,有些困惑地问:“是的,老师。但如果气味不是来自外界,那么我们闻到的香味和臭味又是从哪里来的呢?”

佛陀继续解释:“好问题!如果香味和臭味是分开的,那么一个人应该有两个鼻子才对,一个闻香,一个闻臭。这样的话,站在我面前的就应该是两个阿难了。你觉得呢?”

阿难忍不住笑了:“老师,这听起来太奇怪了。我当然只有一个鼻子。”

佛陀点头说:“没错。如果只有一个鼻子,那么香味和臭味就不应该有区别。香的就是臭的,臭的也就是香的。但我们知道,香味和臭味是不同的。这是不是很矛盾呢?”

阿难若有所思地说:“确实很矛盾,老师。那么,我们闻到的气味到底是怎么回事呢?”

佛陀继续道:“让我们再想深一层。如果说我们的意识是因为闻到香气才产生的,那么这个意识应该不知道香气是什么。就像眼睛能看到东西,但看不到自己一样。”

“但是,如果我们知道香气是什么,那么这个意识就不是因为香气而产生的。如果不知道香气是什么,那又怎么能说是嗅觉的意识呢?”

阿难看起来更困惑了,佛陀总结道:“阿难,你看,当我们仔细思考时,就会发现鼻子、香气和嗅觉意识这三者之间的关系并不像我们平常想的那么简单。它们既不是因为某些原因而存在,也不是自然而然就有的。”

阿难若有所悟地说:“老师,听您这么一说,我感觉我们平常认为理所当然的事情,其实背后隐藏着很深的道理。”

佛陀欣慰地笑了:“没错,阿难。世界的真相往往比我们想象的要复杂得多。通过这样的思考,我们可以逐渐接近事物的本质,理解生命和宇宙的奥秘。重要的是保持开放的心态,不要执着于固有的观念。”

阿难,又汝所明,舌味为缘生于舌识。此识为复因舌所生以舌为界,因味所生以味为界?

佛陀说:“阿难啊,让我们来想象一下。你认为舌头能感受味道,然后产生了舌识。但是,这个舌识究竟是因为舌头而产生的呢?还是因为味道而产生的呢?”

阿难,若因舌生,则诸世间甘蔗乌梅黄连石盐,细辛姜桂都无有味。汝自尝舌为甜为苦?若舌性苦,谁来尝舌?舌不自尝,孰为知觉?舌性非苦,味自不生,云何立界?若因味生,识自为味,同于舌根应不自尝。云何识知是味非味?

阿难若有所思地点点头,佛陀继续说道:“假如舌识是因为舌头而产生的,那么世界上所有的食物,无论是甘蔗、乌梅、黄连还是盐巴,都应该没有味道了。你自己舔一舔舌头,它是甜的还是苦的呢?”

佛陀笑着问道:“如果舌头本身是苦的,那谁来品尝这个苦味呢?舌头不能品尝自己,那又是谁在感受味道呢?”

又一切味非一物生,味既多生,识应多体。识体若一,体必味生。咸淡甘辛和合俱生,诸变异相同为一味,应无分别。分别既无,则不名识。云何复名舌味识界?不应虚空生汝心识。舌味和合即于是中,元无自性,云何界生?是故当知舌味为缘生舌识界,三处都无。则舌与味及舌界三,本非因缘,非自然性。

接着,佛陀又说:“如果舌识是因为味道而产生的,那么舌识本身就应该成为味道了,就像舌头一样无法品尝自己。那么,舌识又怎么能分辨这是什么味道,那不是什么味道呢?”

佛陀继续解释:“再者,世界上的味道不是由一种东西产生的。既然味道是多种多样的,那么舌识是不是也应该有多个呢?如果舌识只有一个,那么所有的味道——咸的、淡的、甜的、辣的,混在一起,岂不是都变成了同一种味道?那样的话,我们就无法分辨不同的味道了。”

最后,佛陀总结道:“所以啊,阿难,舌头、味道和舌识这三者之间,并没有一个固定不变的关系。它们既不是因果关系,也不是自然而然存在的。这就是我们需要明白的道理。”

阿难,又汝所明,身触为缘生于身识。此识为复因身所生以身为界,因触所生以触为界?

阿难继续向佛陀请教,这次是关于身体、触觉和身识的关系。

佛陀微笑着,耐心地解释道:“阿难啊,让我们来想象一下。你认为身体接触到东西,就会产生身识。但是,这个身识究竟是因为身体而产生的呢?还是因为触觉而产生的呢?”

阿难,若因身生,必无合离。二觉观缘,身何所识?若因触生,必无汝身。谁有非身知合离者?阿难,物不触知,身知有触。知身即触,知触即身。即触非身,即身非触。身触二相元无处所。合身即为身自体性,离身即是虚空等相。内外不成,中云何立?中不复立,内外性空。即汝识生从谁立界?是故当知身触为缘生身識界,三处都无。则身与触及身界三,本非因缘,非自然性。

佛陀温和地对阿难说:“阿难,让我们来思考一个有趣的问题。如果说我们的意识是从身体产生的,那么身体应该无法感知物体的接触和分离。你觉得呢?”

阿难皱眉思考了一会儿,然后小心翼翼地回答:“老师,这听起来确实很奇怪。如果身体无法感知接触和分离,那我们又是如何感觉到这些的呢?”

佛陀点头说:“很好的问题!现在,让我们换个角度想想。如果说意识是因为触觉而产生的,那么没有了你的身体,谁来感知接触和分离呢?”

阿难睁大了眼睛,显得有些困惑。佛陀继续解释:“你看,物体本身是没有知觉的,是我们的身体感知到了接触。但是,知道身体的存在就等于感受到了触觉,感受到触觉也就等于知道身体的存在。它们似乎是一体的,又似乎是分开的。”

“如果触觉不是身体,身体也不是触觉,那么身体和触觉这两个概念究竟存在于哪里呢?如果它们合二为一,那就变成了身体的本质。如果它们分开,那触觉就像虚空一样,无处可寻。”

阿难若有所思地说:“老师,听您这么一说,我觉得我们平常认为简单的事情,其实并没有那么容易理解。”

佛陀微笑着说:“没错,阿难。当我们深入思考时,就会发现身体、触觉和由此产生的意识,这三者之间的关系非常奇妙。它们既不是因为某些原因而存在,也不是自然而然就有的。”

阿难好奇地问:“那么,老师,我们应该如何理解这些感觉呢?”

佛陀慈祥地回答:“阿难,重要的不是得出一个确定的答案,而是要学会质疑和思考。通过这样的思考,我们可以逐渐接近事物的本质,理解生命和宇宙的奥秘。”

“阿难,又汝所明,意法为缘生于意识。此识为复因意所生以意为界,因法所生以法为界?”

接着,佛陀又谈到了意识和法(思想、概念)的关系:“阿难,你可能会认为,意识是由心意和法(思想、概念)共同产生的。但是,让我们仔细思考一下。”

“阿难,若因意生,于汝意中必有所思发明汝意。若无前法意无所生,离缘无形识将何用?又汝识心与诸思量,兼了别性为同为异?同意即意,云何所生?异意不同,应无所识。若无所识,云何意生?若有所识,云何识意?唯同与异二性无成,界云何立?”

“如果意识是由心意产生的,那么在你的心中必定会有某些想法来启发你的意识。但是,如果没有外在的事物或概念,你的心意又从何而生呢?”

“另一方面,如果意识是由法(思想、概念)产生的,那么你的意识和你的思考过程是一样的呢?还是不一样的呢?如果它们是一样的,那么意识又是如何产生的呢?如果它们是不一样的,那么意识又如何能够理解这些思想和概念呢?”

佛陀总结道:“所以啊,阿难,无论是身体和触觉,还是意识和法,它们之间的关系都不是简单的因果关系,也不是自然而然存在的。这就是我们需要明白的深奥道理。”

若因法生,世间诸法不离五尘。汝观色法及诸声法香法味法,及与触法相状分明。以对五根非意所摄。汝识决定依于法生,汝今谛观法法何状?若离色空,动静通塞合离生灭,越此诸相终无所得。生则色空诸法等生,灭则色空诸法等灭。所因既无,因生有识作何形相?相状不有,界云何生?是故当知意法为缘生意识界,三处都无。则意与法及意界三,本非因缘,非自然性。

佛陀说道:“阿难啊,如果意识是由法(思想、概念)产生的,那么我们就要仔细观察这个世界上的各种法。你看,这世间的一切法,不都是与我们的五种感官相关的吗?颜色、声音、香气、味道、触感,这些都是那么明显,直接与我们的五官相对应。”

佛陀接着问道:“那么,除了这些感官体验之外,法还能是什么呢?如果我们去掉了色、空、动、静、通、塞、合、离、生、灭这些现象,还剩下什么呢?”

阿难若有所思地摇摇头,佛陀继续说:“所以啊,意识、法和意界这三者之间,并没有一个固定不变的关系。它们既不是因果关系,也不是自然而然存在的。”

阿难白佛言:“世尊,如来常说和合因缘,一切世间种种变化,皆因四大和合发明。云何如来因缘自然二俱排擯?我今不知斯义所属。推垂哀愍,开示众生,中道了义无戏论法。”

听到这里,阿难忍不住问道:“世尊,您经常说一切世间的变化都是因缘和合而产生的,是由地、水、火、风四大元素组成的。可是现在您又说因缘和自然都不对,我有些困困惑了。请您慈悲,为我们解释一下,什么才是真正的中道之理呢?”

尔时世尊告阿难言:“汝先厌离声闻缘觉诸小乘法,发心勤求无上菩提。故我今时为汝开示第一义谛。如何复将世间戏论,妄想因缘而自缠绕?汝虽多闻,如说药人,真药现前不能分别。如来说为真可怜愍。汝今谛听,吾当为汝分别开示。亦令当来修大乘者通达实相。”阿难默然承佛圣旨。

佛陀慈祥地看着阿难,温和地说:“亲爱的阿难,我记得你曾经告诉我,你已经对小乘法感到厌倦了。你说你想追求更高深的佛法,寻找真正的觉悟之路。”阿难恭敬地点了点头。

佛陀继续说:“正因为如此,我今天要为你们揭示最高深的真理。但是阿难啊,我看你似乎还在用世俗的思维方式来理解这些道理,把自己困在因果关系的迷宫里。”阿难有些惭愧地低下了头。

佛陀微笑着说:“阿难,你确实学识渊博,就像一个精通药理的人。但如果真正的灵丹妙药就摆在你面前,你却认不出来,那岂不是很可惜吗?”阿难抬起头,眼中闪烁着求知的光芒。

佛陀慈爱地说:“不要灰心,阿难。你的这种状态,正是让人感到怜惜的。现在,请你仔细听好。我要为你,也为将来所有想要追求大乘佛法的人,详细解释真正的实相。”听到这里,阿难激动得说不出话来,只是默默地点头,表示自己已经准备好聆听佛陀的教诲。

阿难,如汝所言,四大和合发明世间种种变化。阿难,若彼大性体非和合,则不能与诸大杂和。犹如虚空不和诸色。若和合者,同于变化,始终相成,生灭相续。生死死生,生生死死,如旋火轮未有休息。

佛陀继续他的教导,阿难专注地聆听着。佛陀说道:“阿难啊,你说世间的变化是由地、水、火、风四大元素和合而成的。但是,让我们仔细思考一下。”

佛陀用生动的比喻解释道:“如果这些元素本质上不能和合,那么它们就永远不能混合在一起,就像虚空不能与颜色混合一样。但如果它们真的能和合,那么它们就会不断变化,生生不息,就像一个不停旋转的火轮一样。”

阿难,如水成冰,冰还成水。汝观地性,麁为大地,细为微尘。至邻虚尘析彼极微,色边际相七分所成。更析邻虚即实空性。阿难,若此邻虚析成虚空,当知虚空出生色相。汝今问言由和合故,出生世间诸变化相。汝且观此一邻虚尘,用几虚空和合而有?不应邻虚合成邻虚。又邻虚尘析入空者,用几色相合成虚空?

佛陀指着湖面,温和地对阿难说:“阿难,你看这湖水。水可以结成冰,冰也可以融化成水。它们的本质是相同的,只是形态不同。现在,让我们来思考一下我们脚下的大地。”阿难好奇地看着佛陀,专心聆听。

佛陀继续说:“大地看起来坚实无比,但如果我们不断地把它分割,最后会得到什么呢?”

阿难思考了一会儿,回答说:“会得到非常小的粒子,小到我们肉眼看不见的程度。”

佛陀点头说:“没错。这些极小的粒子,我们称之为‘邻虚尘’。如果我们继续分割这些邻虚尘,最后会变成虚空。”

阿难睁大了眼睛,显得有些困惑。佛陀微笑着解释:“阿难,如果邻虚尘可以分解成虚空,那么反过来,虚空是不是也可以产生物质呢?你刚才问我,世间的万物是不是由各种元素组合而成的。那么,让我们仔细想想:一个邻虚尘是由多少虚空组成的呢?”

阿难皱眉思考着,然后小心翼翼地说:“老师,这个问题似乎没有答案。邻虚尘已经是最小的粒子了,不可能由更小的粒子组成。”

佛陀赞许地点头:“很好的观察,阿难。那么,如果邻虚尘可以分解成虚空,那么需要多少个邻虚尘才能组成虚空呢?”阿难陷入了沉思,感到这个问题超出了他的理解范围。

佛陀慈祥地说:“阿难,不要灰心。这些问题的目的不是为了得到一个确定的答案,而是要让我们思考物质世界的本质。当我们深入思考时,会发现我们平常认为理所当然的事情,其实并没有那么简单。”

阿难若有所悟地点点头,他开始意识到,世界的真相远比表面看起来要复杂得多。这次的对话,让他对物质世界有了全新的认识,也开始思考存在的本质。从此,阿难看待世界的眼光变得更加深邃和智慧。

若色合时合色非空,若空合时合空非色。色犹可析,空云何合?汝元不知如来藏中,性色真空性空真色,清净本然周遍法界。随众生心应所知量,循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难,让我们再深入思考一下。如果说物质是由虚空组合而成的,那么当它们结合时,就不再是虚空了,对吧?同样,如果虚空结合成物质,那么它就不再是虚空了。”

阿难点点头,显得有些困惑。佛陀继续说:“我们可以把物质分解,但虚空又该如何结合呢?这些问题看似没有答案,但其实揭示了一个更深层的真理。”

阿难好奇地问:“老师,什么样的真理呢?”

佛陀慈祥地说:“阿难,在如来藏中,也就是宇宙的本质中,物质的本性就是虚空,虚空的本性就是物质。它们本来就是清净的,遍布整个法界。”

阿难睁大了眼睛,似乎有些明白了。佛陀继续解释:“这个世界会根据每个生命的心念和业力而显现不同的样子。但是,世人不了解这个道理,就把它们误认为是因果关系或自然而然的结果。”

阿难若有所思地说:“老师,您的意思是,我们看到的世界其实是我们内心的反映?”

佛陀欣慰地点头:“没错,阿难。所有这些解释和理论,都只是我们心识在分别计算。它们只是一些空洞的言语,并没有真实的意义。”

阿难陷入了深思,佛陀温和地说:“阿难,不要因为这些深奥的道理而感到困扰。重要的是要明白,我们所看到的世界,并不是最终的真相。真正的智慧,是超越语言和概念的。”

阿难恍然大悟,深深地向佛陀鞠了一躬。这次的对话,让他对世界的本质有了全新的认识。他明白了,真正的智慧不在于追求表面的知识,而在于理解生命和宇宙的本质。从此,阿难看待世界的眼光变得更加深邃和智慧。

阿难,火性无我寄于诸缘。汝观城中未食之家欲炊爨时,手执阳燧日前求火。阿难,名和合者,如我与汝一千二百五十比丘今为一众。众虽为一,詰其根本各各有身,皆有所生,氏族名字。如舍利弗婆罗门种,优卢频螺迦叶波种,乃至阿难瞿昙种姓。阿难,若此火性因和合有,彼手执镜于日求火,此火为从镜中而出,为从艾出,为于日来?

为了让阿难更好地理解,佛陀又举了一个例子:“阿难,火没有自己的本体,它依附于各种条件而存在。你看,城里有家人想要生火做饭,他们拿着凸透镜对着太阳取火。”

“所谓的和合”佛陀解释道,“就像我们这一千二百五十位比丘聚在一起成为一个僧团。虽然我们是一个整体,但每个人都有自己的身体,有自己的出身和名字。就像舍利弗是婆罗门种,优卢频螺迦叶是迦叶族,你阿难是瞿昙族一样。”

佛陀最后问道:“那么,如果火的本性是因为和合而有的,当那个人用凸透镜对着太阳取火时,这火是从镜子里出来的?还是从艾草出来的?还是从太阳来的呢?”

阿难,若日来者,自能烧汝手中之艾,来处林木皆应受焚。若镜中出,自能于镜出然于艾,镜何不镕?纡汝手执尚无热相,云何融泮?若生于艾,何藉日镜光明相接然后火生?汝又谛观镜因手执,日从天来,艾本地生。火从何方游历于此?日镜相远,非和非合。不应火光无从自有。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难啊,让我们仔细思考一下这个取火的问题。如果火是从太阳来的,那么你手中的艾草早就应该被烧着了,甚至沿途的树木也该着火了,对吧?”

佛陀接着说:“如果火是从镜子里出来的,那么镜子本身应该先熔化才对。可是你拿着镜子,却感觉不到热,这又是为什么呢?”

“如果火是从艾草本身产生的,那又何必需要太阳和镜子呢?”佛陀问道,“你仔细想想,镜子在你手中,太阳在天上,艾草来自地上,那么火又是从哪里来的呢?”

汝犹不知如来藏中,性火真空性空真火,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。阿难当知,世人一处执镜一处火生,遍法界执满世间起。起遍世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难,你看这团火。你可能还不知道,在宇宙的本质中,也就是如来藏里,火的本性就是虚空,虚空的本性就是火。它们本来就是清净的,遍布整个宇宙。”

阿难睁大了眼睛,显得有些困惑。佛陀继续说:“这个世界会根据每个生命的心念和理解能力而显现不同的样子。”

阿难好奇地问:“老师,这是什么意思呢?”

佛陀指着篝火,耐心地解释:“阿难,你知道吗?如果世人在一个地方拿着镜子,太阳的光就会在那个地方聚焦成火。如果在整个世界都放满了镜子,那么火就会遍布整个世界。”阿难若有所思地点点头。

佛陀继续说:“但是,这遍布世界的火,真的有固定的位置吗?它不过是因为我们的业力而显现的。世人不了解这个道理,就把它误认为是因果关系或自然而然的结果。”

阿难惊讶地说:“老师,您的意思是,我们看到的火,其实是我们内心和业力的反映?”

佛陀欣慰地点头:“没错,阿难。所有这些解释和理论,都只是我们心识在分别计算。它们只是一些空洞的言语,并没有真实的意义。”

阿难陷入了深思,佛陀温和地说:“阿难,不要因为这些深奥的道理而感到困困扰。重要的是要明白,我们所看到的世界,并不是最终的真相。真正的智慧,是超越语言和概念的。”

阿难恍然大悟,深深地向佛陀鞠了一躬。这次的对话,让他对世界的本质有了全新的认识。他明白了,真正的智慧不在于追求表面的知识,而在于理解生命和宇宙的本质。从此,阿难看待世界的眼光变得更加深邃和智慧。

阿难,水性不定流息无恒。如室罗城迦毗罗仙、斫迦罗仙,及钵头摩诃萨多等诸大幻师,求太阴精用和幻药。是诸师等于白月昼,手执方诸承月中水。此水为复从珠中出,空中自有,为从月来?阿难,若从月来,尚能远方令珠出水,所经林木皆应吐流。流则何待方珠所出?不流明水非从月降。若从珠出,则此珠中常应流水。何待中宵承白月昼?若从空生,空性无边水当无际。从人洎天皆同陷溺。云何复有水陆空行?

佛陀决定用水的奥秘来教导阿难一些深奥的道理。佛陀微笑着对阿难说:“阿难,你看这湖水。水的性质是变化无常的,有时流动,有时静止。这让我想起了一个有趣的故事。”

阿难好奇地问:“是什么故事呢,老师?”

佛陀开始娓娓道来:“在室罗城有一些著名的魔术师,比如迦毗罗仙、斫迦罗仙,还有钵头摩诃萨多。他们总是寻找月亮的精华来制作神奇的药水。”

“这些魔术师会在白天的时候,手里拿着一种特殊的宝珠,对着月亮接取水。”

阿难睁大了眼睛,惊讶地问:“老师,这水是从哪里来的呢?是从宝珠里出来的吗?还是空中本来就有?或者是从月亮上来的?”

佛陀慈祥地说:“阿难,让我们一起来思考这个问题。如果水是从月亮来的,那么月光照到的所有地方,包括树木,都应该流出水来。但事实并非如此,对吧?”

阿难点点头。佛陀继续说:“如果水是从宝珠里出来的,那么宝珠应该随时都能流出水来,为什么要等到月光照射的时候呢?”

“如果水是从空中来的,那么空中到处都是水,整个世界不是都要被淹没了吗?那还怎么有陆地和天空呢?”

阿难听得入神,却又感到困惑。佛陀温和地说:“阿难,这个故事告诉我们,事物的本质并不像我们表面看到的那样简单。我们常常用自己有限的知识去解释世界,但真相可能远比我们想象的复杂。”

阿难若有所思地说:“老师,您的意思是,我们不应该轻易下定论,而应该保持开放的心态去探索世界的本质?”

佛陀欣慰地点头:“没错,阿难。真正的智慧不在于追求表面的解释,而在于理解生命和宇宙的本质。保持好奇心和开放的态度,这才是智慧之路。”

汝更諦观月从天陟,珠因手持,承珠水盘本人敷设。水从何方流注于此?月珠相远,非和非合。不应水精无从自有。汝尚不知如来藏中,性水真空性空真水,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。一处执珠一处水出,遍法界执满法界生。生满世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀温和地对阿难说:“阿难,让我们再仔细想想。月亮高高在天上,宝珠在人的手中,接水的盘子是人摆放的。那么,水究竟是从哪里来的呢?”

阿难皱眉思考着,佛陀继续说:“月亮和宝珠相距那么远,既不相连也不相合。水又不可能无缘无故地自己出现。你能想到答案吗?”

阿难摇摇头,表示不知道。佛陀微笑着说:“阿难,其实你还不知道,在宇宙的本质中,也就是如来藏里,水的本性就是虚空,虚空的本性就是水。它们本来就是清净的,遍布整个宇宙。”

阿难睁大了眼睛,显得很惊讶。佛陀继续解释:“这个世界会根据每个生命的心念和理解能力而显现不同的样子。就像在一个地方拿着宝珠,水就在那个地方出现。如果在整个宇宙都放满了宝珠,那么水就会遍布整个宇宙。”

阿难若有所思地问:“老师,您的意思是,我们看到的水,其实是我们内心的反映?”

佛陀欣慰地点头:“没错,阿难。水遍布世界,但它真的有固定的位置吗?它不过是因为我们的业力而显现的。世人不了解这个道理,就把它误认为是因果关系或自然而然的结果。”

佛陀最后总结道:“所有这些解释和理论,都只是我们心识在分别计算。它们只是一些空洞的言语,并没有真实的意义。”

阿难深深地陷入了思考,佛陀温和地说:“阿难,不要因为这些深奥的道理而感到困扰。重要的是要明白,我们所看到的世界,并不是最终的真相。真正的智慧,是超越语言和概念的。”

阿难,风性无体,动静不常。汝常整衣入于大众,僧伽梨角动及傍人,则有微风拂彼人面。此风为复出袈裟角、发于虚空、生彼人面?阿难,此风若复出袈裟角,汝乃披风,其衣飞摇应离汝体。我今说法会中垂衣,汝看我衣风何所在?不应衣中有藏风地。

佛陀继续他的教导,这次谈到了风的本质。他微笑着对阿难说:“阿难啊,风是没有固定形体的,它时而动时而静。你有没有注意到,当你整理衣服走进大众中时,你的袈裟角会轻轻摆动,引起一阵微风,拂过旁边人的脸。”

佛陀接着问道:“这阵风是从哪里来的呢?是从你的袈裟角里出来的吗?是从虚空中产生的?还是从那个人的脸上生出来的呢?”

佛陀笑着解释:“如果风是从袈裟角里出来的,那么你穿上衣服时,衣服应该会飞起来离开你的身体。可是你看,我现在在说法,我的衣服却很安静地垂下来,风在哪里呢?”

“若生虚空,汝衣不动何因无拂?空性常住风应常生。若无风时虚空当灭,灭风可见灭空何状?若有生灭不名虚空,名为虚空云何风出?若风自生彼拂之面,从彼面生当应拂汝。自汝整衣云何倒拂?”

“如果风是从虚空中生出来的”佛陀继续说,“那么为什么有时候会有风,有时候又没有呢?虚空是一直存在的,风难道不应该也一直存在吗?”

佛陀又问:“如果风是从那个人的脸上生出来的,为什么是你整理衣服的时候,风才吹到他的脸上,而不是反过来呢?”

“汝审谛观,整衣在汝,面属彼人。虚空寂然不参流动,风自谁方鼓动来此?风空性隔非和非合,不应风性无从自有。汝宛不知如来藏中,性风真空性空真风,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。阿难,如汝一人微动服衣有微风出,遍法界拂满国土生。周遍世间宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。”

佛陀慈祥地看着阿难,继续他的教导:“阿难啊,你仔细想想。整理衣服的是你,感受到风的是别人。虚空本来是寂静的,不会自己流动。那么,这风究竟是从哪里来的呢?”

佛陀微笑着说:“风和空的性质是不同的,它们既不能完全融合,也不能完全分开。风的本性不可能凭空出现。”

“其实,阿难”佛陀继续说,“你还不知道在如来藏中,风的本性就是空,空的本性就是风。这个道理清净本然,遍布整个法界。只是因为众生的心不同,对这个道理的理解也就不同。”

佛陀用生动的比喻解释道:“就像你轻轻动一下衣服,就会产生一阵微风。如果整个世界都在动,那么风岂不是会遍布整个世界吗?风到底在哪里呢?这其实都是因为众生的业力而显现的。世人不了解这个道理,就把它误解为因缘和合或自然而然。但这些都只是我们的识心在分别计较,只是空洞的言语,没有真实的意义。”

“阿难,空性无形因色显发。如空罗城去河遥处,诸刹利种及婆罗门、毘舍首陀兼颇罗堕旃陀罗等,新立安居凿井求水。出土一尺于中则有一尺虚空,如是乃至出土一丈,中间还得一丈虚空。空虚浅深随出多少。”

接着,佛陀又谈到了空的本质:“阿难,空是没有形状的,但它因为物质的存在而显现出来。让我给你举个例子。”

佛陀描述道:“在远离河流的地方,有一群人在那里安居。他们有剎帝利、婆罗门、吠舍、首陀罗,甚至旃陀罗等各种阶层的人。他们想要找水,就开始挖井。”

“当他们挖出一尺土时,就会出现一尺的空间。挖出一丈土,就会出现一丈的空间。空间的深浅,完全取决于他们挖出多少土。”

佛陀总结道:“阿难,你看,空间似乎是随着我们的行为而出现的。但实际上,空间一直都在那里,只是我们通过挖掘的行为才发现了它。这就像我们对世界的理解一样,需要通过修行和思考,才能真正领悟其中的奥秘。”

“此空为当因土所出?因凿所有?无因自生?阿难,若复此空无因自生,未凿土前何不无碍?唯见大地逈无通达。若因土出,则土出时应见空入。若土先出无空入者,云何虚空因土而出?若无出入,则应空土元无异因。无异则同,则土出时空何不出?”

佛陀继续他的教导,这次他用挖井的例子来解释更深奥的道理。他微笑着对阿难说:“阿难啊,让我们仔细思考一下。当人们挖井时,出现的那个空间是从哪里来的呢?是因为挖出了土才有的吗?是因为挖掘的动作产生的吗?还是它本来就在那里?”

佛陀接着说:“如果说这个空间是自己出现的,那么在挖井之前,为什么我们看不到它呢?我们只能看到坚实的大地,没有任何通道。”

“若因凿出,则凿出空应非出土。不因凿出,凿自出土云何见空?汝更审諦,諦审諦观。凿从人手随方运转,土因地移。如是虚空因何所出?凿空虚实不相为用,非和非合。不应虚空无从自出。”

佛陀继续说:“如果说空间是因为挖出土而出现的,那么当土被挖出来的时候,我们应该能看到空间进入井中。但是我们并没有看到这样的情况,对吧?”

佛陀笑着问道:“如果空间是因为挖掘而出现的,那么挖掘应该产生空间,而不是产生土。但是我们明明看到的是土被挖出来,那么空间又是怎么出现的呢?”佛陀慈详地说:“阿难,你要仔细观察。挖掘是人的动作,土是从地里移出来的,那么空间又是从哪里来的呢?挖掘和空间似乎没有直接的关系,它们既不能完全融合,也不能完全分开。”

若此虚空性圆周遍,本不动摇。当知现前地水火风,均名五大性真圆融,皆如来藏本无生灭。阿难,汝心昏迷不悟四大元如来藏。当观虚空为出为入,为非出入。汝全不知如来藏中,性觉真空性空真觉,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。

佛陀继续说:“其实阿难,虚空的本性是圆满周遍的,本来就不动不摇。你要知道,现在我们看到的地、水、火、风,这五大元素的本性其实都是圆融的,都是来自如来藏,本来就没有生灭。”

佛陀总结道:“阿难,你的心还在迷惑中,还没有领悟到四大元素的本质就是如来藏。你应该观察虚空是否真的有出入。其实,在如来藏中,觉性就是真空,空性就是真觉。这个道理清净本然,遍布整个法界。只是因为众生的心不同,对这个道理的理解也就不同。”

阿难,如一井空空生一井,十方虚空亦复如是。圆满十方宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀微笑着对阿难说:“阿难啊,就像一口井的空间只存在于那一口井中,十方的虚空也是如此。虚空遍布十方,哪里有固定的位置呢?但是世人不了解这个道理,就把它误解为因缘和合或自然而然。这些都只是我们的识心在分别计较,只是空洞的言语,没有真实的意义。”

阿难,见觉无知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏,设居中宵白月则光,黑月便暗。则明暗等因见分析。此见为复与明暗相并太虚空,为同一体为非一体?或同非同或异非异?

接着,佛陀用日夜变化来解释更深奥的道理:“阿难,我们的视觉感知是因为有光明和黑暗才存在的。比如说,你现在在祇陀林中,早晨天亮,晚上天黑。如果是月中,月亮明亮的时候就光明,月亮不明的时候就黑暗。光明和黑暗是因为我们的视觉而被分别出来的。”

佛陀接着问道:“那么,这个‘见’,是与光明、黑暗和虚空是一体的呢?还是不是一体的?或者既是一体又不是一体?或者既不是一体也不是不一体?”

阿难,此见若复与明与暗及与虚空元一体者,则明与暗二体相亡。暗时无明,明时非暗。若与暗一,明则见亡。必一于明,暗时当灭。灭则云何见明见暗?若暗明殊,见无生灭,一云何成?

佛陀解释说:“如果‘见’与光明、黑暗和虚空是一体的,那么光明和黑暗就应该互相消失。在黑暗中就没有光明,在光明中就没有黑暗。

如果‘见’与黑暗是一体的,那么在光明中‘见’就应该消失。

如果‘见’与光明是一体的,那么在黑暗中‘见’就应该消失。

但是我们明明可以在光明中看到东西,也可以在黑暗中看到东西,这又该如何解释呢?”

佛陀总结道:“如果光明和黑暗是不同的,而‘见’是不生不灭的,那么它们怎么可能是一体的呢?”

若此见精与暗与明非一体者,汝离明暗及与虚空,分析见元作何形相?离明离暗及离虚空,是见元同龟毛兔角。明暗虚空三事俱异,从何立见?明暗相背云何或同?离三元无云何或异?分空分见本无边畔,云何非同?见暗见明性非迁改,云何非异?

佛陀慈祥地说:“阿难啊,如果说我们的视觉感知与光明、黑暗和虚空不是一体的,那么你能离开光明、黑暗和虚空,单独描述视觉的本质吗?如果离开了这些,视觉就像龟毛兔角一样,根本不存在。”

佛陀接着问道:“如果光明、黑暗和虚空是完全不同的,那么视觉又是如何建立的呢?光明和黑暗是相反的,它们怎么可能是相同的呢?但如果离开了这三者,视觉又怎么可能存在呢?”

汝更细审,微细审详,审谛审观。明从太阳,暗随黑月。通属虚空,拥归大地。如是见精因何所出?见觉空顽非和非合。不应见精无从自出。

佛陀笑着说:“你要更仔细地思考,更深入地观察。光明来自太阳,黑暗随着月亮变化,虚空无所不在,大地承载一切。那么,我们的视觉感知又是从哪里来的呢?它既不能与其他东西融合,也不能完全分离。视觉的本质不可能凭空出现。”

若见闻知性圆周遍,本不动摇,当知无边不动虚空,并其动摇地水火风均名六大。性真圆融皆如来藏,本无生灭。阿难,汝性沈沦不悟汝之见闻觉知本如来藏。汝当观此见闻觉知为生为灭、为同为异、为非生灭、为非同异。

佛陀继续解释:“如果我们的视觉、听觉、知觉的本性是圆满周遍的,本来就不动不摇,那么你就应该知道,无边无际的虚空,以及运动的地、水、火、风,这六大元素的本性其实都是圆融的,都是来自如来藏,本来就没有生灭。”

汝曾不知如来藏中,性见觉明觉精明见,清净本然周遍法界。随众生心应所知量。如一见根见周法界,听嗅尝触觉触觉知,妙德莹然遍周法界。圆满十虚宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀慈爱地说:“阿难,你的本性还在沉沦中,还没有领悟到你的视觉、听觉、感觉和知觉的本质就是如来藏。你应该观察这些感知是生是灭,是相同还是不同,是非生非灭,还是非同非异。”

最后,佛陀总结道:“阿难,你一直不知道在如来藏中,视觉的本性是明亮的,觉知的本质是清明的。这个道理清净本然,遍布整个法界。只是因为众生的心不同,对这个道理的理解也就不同。就像一个眼根可以看到整个法界,我们的听觉、嗅觉、味觉、触觉和知觉也是如此,它们的妙用遍布整个法界。它们圆满十方,哪里有固定的位置呢?但是世人不了解这个道理,就把它误解为因缘和合或自然而然。这些都只是我们的识心在分别计较,只是空洞的言语,没有真实的意义。”

阿难,识性无源,因于六种根尘妄出。汝今遍观此会圣众,用目循历其目周视,但如镜中无别分析。汝识于中次第标指:此是文殊、此富楼那、此目乾连、此须菩提、此舍利弗。此识了知为生于见?为生于相?为生虚空?为无所因突然而出?

佛陀继续他的教导,这次谈到了识的本质。他慈祥地看着阿难,说道:“阿难啊,我们的识(意识)本来是没有来源的,它是因为六根和六尘的错误认知而产生的。让我们做个小实验。”

佛陀微笑着说:“你现在环顾四周,看看这些圣众。你的眼睛扫视过去,就像镜子一样反映出影像,没有任何分别。但是你的识却能够辨认出来:‘这是文殊菩萨,这是富楼那,这是目犍连,这是须菩提,这是舍利弗。’

佛陀接着问道:“那么,这个识是从哪里来的呢?是从你的视觉中产生的吗?是从你所看到的相中产生的吗?是从虚空中产生的吗?还是无缘无故突然出现的呢?”

阿难,若汝识性生于见中,如无明暗及与色空,四种必无元无汝见。见性尚无,从何发识?若汝识性生于相中,不从见生。既不见明亦不见暗,明暗不瞩即无色空。彼相尚无,识从何发?若生于空,非相非见。非见无辩,自不能知明暗色空。非相灭缘,见闻觉知无处安立。处此二非,空非同无,有非同物。纵发汝识欲何分别?

佛陀继续解释:“如果说识是从视觉中产生的,那么当没有光明、黑暗、颜色和空间时,你的视觉就不存在了。视觉都不存在了,识又从何而来呢?”

“如果说识是从相中产生的,不是从视觉中产生的,”佛陀说,“那么你既看不见光明,也看不见黑暗。看不见光明和黑暗,就没有颜色和空间可言。那些相都不存在了,识又从何而来呢?”

佛陀笑着说:“如果说识是从虚空中产生的,既不是从相中,也不是从见中产生的。那么它既不能辨别,自己也不能知道光明、黑暗、颜色和空间。它既不是相,也不是缘,那么我们的视觉、听觉、感觉和知觉又该如何建立呢?”

最后,佛陀总结道:“阿难,你看,识既不是空无,也不是实物。即使它真的产生了,又能分别什么呢?”

若无所因突然而出,何不日中别识明月?汝更细详,微细详审。见托汝睛,相椎前境。可状成有,不相成无。如是识缘因何所出?识动见澄,非和非合。闻听觉知亦复如是。不应识缘无从自出。

佛陀慈祥地说:“阿难啊,如果说识是无缘无故突然出现的,那么为什么我们不能在大白天忽然看到月亮呢?你要更仔细地思考,更深入地观察。”

佛陀解释道:“我们的视覰依托于眼睛,所见的相依托于外境。有形状的东西我们看得见,没有形状的东西我们看不见。那么,识又是依托于什么而产生的呢?识是动的,而见是静的,它们既不能融合,也不能完全分离。我们的听觉、感觉和知觉也是如此。识不可能凭空出现。”

若此识心本无所从,当知了別见闻觉知,圆满湛然性非从所。兼彼虛空地水火风,均名七大性真圆融,皆如来藏本无生灭。阿难,汝心麁浮不悟见闻发明了知本如来藏。汝应观此六处识心为同为异、为空为有、为非同异、为非空有。汝元不知如来藏中,性识明知觉明真识,妙觉湛然遍周法界。含吐十虛宁有方所?循业发现世间无知,惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度,但有言说都无实义。

佛陀继续说:“如果这个识心本来就没有来源,那么我们就应该知道,我们的视觉、听觉、感觉和知觉其实是圆满寂静的,它们的本性不是从某处来的。加上虚空、地、水、火、风,这七大元素的本性其实都是圆融的,都是来自如来藏,本来就没有生灭。”

佛陀慈爱地说:“阿难,你的心还很粗糙浮躁,还没有领悟到你的视觉、听觉、感觉和知觉的本质就是如来藏。你应该观察这六种识心是相同还是不同,是空还是有,是非同非异,还是非空非有。”

最后,佛陀总结道:“阿难,你一直不知道在如来藏中,识的本性是明白知道的,觉知的本质是清明的真识。这个妙觉寂然,遍布整个法界。它包含了整个宇宙,哪里有固定的位置呢?但是世人不了解这个道理,就把它误解为因缘和合或自然而然。这些都只是我们的识心在分别计较,只是空洞的言语,没有真实的意义。”

尔时阿难及诸大众,蒙佛如来微妙开示,身心荡然得无罣碍。是诸大众,各各自知心遍十方见十方空,如观掌中所持叶物。一切世间诸所有物,皆即菩提妙明元心,心精遍圆含裹十方。反观父母所生之身,犹彼十方虚空之中,吹一微尘若存若亡。如湛巨海流一浮沤,起灭无从了然自知获本妙心常住不灭。礼佛合掌得未曾有,于如来前说偈赞佛:

在佛陀深奥而美妙的教导之后,阿难和在场的所有人都感到身心豁然开朗,仿佛所有的烦恼和束缚都消失了。每个人都突然意识到,自己的心灵竟然可以遍布十方,看到整个宇宙的空间,就像看着自己手掌中的一片树叶那样清晰。

他们惊讶地发现,世间的一切事物,原来都是来自于那个奇妙明亮的本心。这个心的精华圆满无缺,包含了整个宇宙。当他们回过头来看自己的身体时,才发现它在浩瀚的宇宙中,就像一粒微尘一样渺小,时而存在,时而消失。就像在广阔的大海中,一个小小的泡沫忽起忽灭。

但是,他们清楚地知道,自己已经找到了那个奇妙的本心,它是永恒不灭的。这个发现让他们激动不已,纷纷向佛陀礼拜,合掌赞叹,感受到前所未有的喜悦。在佛陀面前,他们用优美的偈语赞颂道:

“妙湛总持不动尊,首楞严王世希有”“销我亿劫颠倒想,不历僧祇获法身”“愿今得果成宝王,还度如是恒沙众”

“佛陀啊,您是寂静不动的尊者,拥有奇妙圆满的智慧。首楞严王啊,您在世间是多么稀有!

您消除了我们无数劫以来的颠倒妄想,让我们不用经过漫长的修行,就能获得法身。

我们愿意成就这个珍贵的果位,然后再回来度化无数的众生,就像恒河沙那样多!”

“将此深心奉尘刹,是则名为报佛恩”“伏请世尊为证明,五浊恶世誓先入”“如一众生未成佛,终不于此取泥洹”

“我们愿意将这份深刻的悟性,奉献给无数的世界,这才是真正报答佛陀恩德的方式。”

“慈悲的世尊啊,请您为我们作证,我们发誓要先进入五浊恶世,那里充满了各种烦恼和痛苦。”

“只要还有一个众生没有成佛,我们就绝不会独自解脱,不会贪图安逸而进入涅槃。”

“大雄大力大慈悲,希更审除微细惑”“令我早登无上觉,于十方界坐道场”“舜若多性可销亡,烁迦罗心无动转”

“伟大的佛陀啊,您就像一头勇猛的雄狮,拥有无比的力量和无尽的慈悲。我们恳求您,再次仔细地为我们解除,那些微小难察的迷惑。”

“请您帮助我们早日成就无上的觉悟,让我们能够在十方世界中坐上菩提道场,成为像您一样的觉者。”

“即使虚空的本性可以消失,我们坚定的心也永远不会动摇。”

在这一刻,整个祇园精舍仿佛被一种庄严而神圣的气氛所笼罩。阿难大众的眼中闪耀着坚定的光芒,他们已经不再是懵懂的求道者,而是充满智慧和慈悲的菩萨行者。佛陀慈祥地看着他们,脸上露出了欣慰的笑容。他知道,这些弟子们已经走上了正确的道路,他们的心志坚定,愿意为了众生的解脱而不断精进。

从这一天起,阿难和大众开始了更加深入的修行。他们不再满足于表面的理解,而是努力钻研佛法的深奥义理,希望能够彻底解除所有的迷惑。他们相信,只要保持这样坚定不移的心,总有一天,他们会像佛陀一样,成为照亮众生的明灯,为世间带来无尽的智慧和慈悲。