《楞严经第二卷》重点摘要

- 佛陀与波斯匿王的对话:讨论身体的无常变化,但见性(真心)不变。

- 阿难提出疑问:如果见性不生灭,为何佛说众生失去真性?

- 佛陀解释见性的普遍性:见性遍布一切,不受空间限制。

- 讨论见性与物象的关系:见性非物,亦非离物。

- 文殊菩萨请佛进一步阐明见与物的关系。

- 佛陀解释见性为妙明真心:超越是非对立。

- 阿难问及见性与外道所说的自然、因缘的区别。

- 佛陀否定见性为自然或因缘:见性超越这些概念。

- 解释世间因缘相非第一义:提出"见见之时见非是见"的概念。

- 阐述众生轮回的两种妄见:别业妄见和同分妄见。

- 详细解释五阴(色、受、想、行、识)如何虚妄:

- 色阴如空中狂花

- 受阴如手掌相摩

- 想阴如谈醋梅

- 行阴如暴流波浪

- 识阴如瓶中擎空

- 强调五阴皆虚妄,非因缘,非自然性。

- 贯穿全文的核心思想:一切现象皆为妄想,真实的本性(如来藏)不生不灭,超越一切对立概念。

这些内容反映了《楞严经》的核心教义,即万法唯心,真心不变,超越一切二元对立,而众生因妄想执着而不能见性。

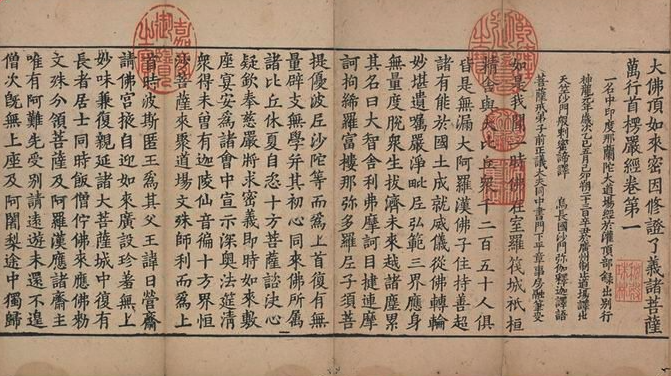

《楞严经第二卷》完整经文

尔时阿难及诸大众,闻佛示诲身心泰然。念无始来失却本心,妄认缘尘分别影事。今日开悟如失乳儿忽遇慈母,合掌礼佛,愿闻如来显出身心真妄虚实现前生灭与不生灭二发明性。

波斯匿王起立白佛:「我昔未承诸佛诲敕,见迦旃延毗罗胝子,咸言此身死后断灭名为涅槃。我虽值佛今犹狐疑,云何发挥证知此心不生灭地?令此大众诸有漏者咸皆愿闻。」

佛告大王:「汝身现存今复问汝。汝此肉身为同金刚常住不朽,为复变坏?」

「世尊,我今此身终从变灭。」

佛言:「大王,汝未曾灭云何知灭?」

「世尊,我此无常变坏之身,虽未曾灭我观现前,念念迁谢新新不住。如火成灰渐渐渐销殒,殒亡不息,决知此身当从灭尽。」

佛言:「如是大王。汝今生龄已从衰老,颜貌何如童子之时?」

「世尊,我昔孩孺肤腠润泽,年至长成血气充满。而今颓龄迫于衰耄,形色枯悴精神昏昧,发白面皱逮将不久。如何见比充盛之时?」

佛言:「大王,汝之形容应不顿朽。」

王言:「世尊,变化密移我诚不觉。寒暑迁流渐至于此。何以故?我年二十虽号年少,颜貌已老初十年时。三十之年又衰二十,于今六十又过于二,观五十时宛然强壮。世尊,我见密移虽此殂落,其间流易且限十年。若复令我微细思惟,其变宁唯一纪二纪实为年变。岂唯年变亦兼月化,何直月化兼又日迁。沉思谛观刹那刹那,念念之间不得停住。故知我身终从变灭。」

佛言:「大王,汝见变化迁改不停,悟知汝灭亦于灭时,知汝身中有不灭耶?」

波斯匿王合掌白佛:「我实不知。」

佛言:「我今示汝不生灭性。大王,汝年几时见恒河水?」

王言:「我生三岁慈母携我,谒耆婆天经过此流,尔时即知是恒河水。」

佛言:「大王,如汝所说,二十之时衰于十岁,乃至六十日月岁时念念迁变。则汝三岁见此河时,至年十三其水云何?」

王言:「如三岁时宛然无异,乃至于今年六十二亦无有异。」

佛言:「汝今自伤发白面皱,其面必定皱于童年。则汝今时观此恒河,与昔童时观河之见有童耄不?」

王言:「不也,世尊。」

佛言:「大王,汝面虽皱而此见精性未曾皱。皱者为变不皱非变,变者受灭彼不变者元无生灭。云何于中受汝生死?而犹引彼末伽梨等,都言此身死后全灭。」

王闻是言信知身后舍生趣生,与诸大众踊跃欢喜得未曾有。

阿难即从座起礼佛,合掌长跪白佛:「世尊,若此见闻必不生灭,云何世尊名我等辈,遗失真性颠倒行事?愿兴慈悲洗我尘垢。」

即时如来垂金色臂,轮手下指示阿难言:「汝今见我母陀罗手为正为倒?」

阿难言:「世间众生以此为倒,而我不知谁正谁倒。」

佛告阿难:「若世间人以此为倒,即世间人将何为正?」

阿难言:「如来竖臂兜罗绵手,上指于空则名为正。」

佛即竖臂告阿难言:「若此颠倒首尾相换,诸世间人一倍瞻视。则知汝身与诸如来,清净法身比类发明。如来之身名正遍知,汝等之身号性颠倒。随汝谛观汝身佛身,称颠倒者名字何处号为颠倒?」

于时阿难与诸大众,瞪矒瞻佛目精不瞬,不知身心颠倒所在。佛兴慈悲哀愍阿难及诸大众,发海潮音遍告同会:「诸善男子,我常说言,色心诸缘及心所使诸所缘法唯心所现。汝身汝心皆是妙明真精妙心中所现物。云何汝等遗失本妙圆妙明心宝明妙性,认悟中迷晦昧为空,空晦暗中结暗为色,色杂妄想想相为身,聚缘内摇趣外奔逸,昏扰扰相以为心性。一迷为心,决定惑为色身之内,不知色身外泊山河虚空大地,咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海,弃之唯认一浮沤体,目为全潮穷尽瀛渤。汝等即是迷中倍人,如我垂手等无差别。如来说为可怜愍者。」

阿难承佛悲救深诲,垂泣叉手而白佛言:「我虽承佛如是妙音,悟妙明心元所圆满常住心地。而我悟佛现说法音,现以缘心允所瞻仰,徒获此心未敢认为本元心地。愿佛哀愍宣示圆音,拔我疑根归无上道。」

佛告阿难:「汝等尚以缘心听法,此法亦缘非得法性。如人以手指月示人,彼人因指当应看月。若复观指以为月体,此人岂唯亡失月轮亦亡其指。何以故?以所标指为明月故。岂唯亡指,亦复不识明之与暗。何以故?即以指体为月明性,明暗二性无所了故。汝亦如是,若以分别我说法音为汝心者,此心自应离分别音有分别性。譬如有客寄宿旅亭,暂时便去终不常住,而掌亭人都无所去名为亭主。此亦如是,若真汝心则无所去。云何离声无分别性?斯则岂唯声分别心,分别我容离诸色相无分别性。如是乃至分别都无非色非空,拘舍离等昧为冥谛离诸法缘无分别性。则汝心性各有所还,云何为主?」

阿难言:「若我心性各有所还,则如来说妙明元心云何无还?惟垂哀愍为我宣说。」

佛告阿难:「且汝见我见精明元,此见虽非妙精明心,如第二月非是月影。汝应谛听,今当示汝无所还地。阿难,此大讲堂洞开东方,日轮升天则有明耀,中夜黑月云雾晦暝则复昏暗。户牖之隙则复见通,墙宇之间则复观拥。分别之处则复见缘,顽虚之中遍是空性。郁[土孛]之象则纡昏尘,澄霁敛氛又观清净。阿难,汝咸看此诸变化相,吾今各还本所因处。云何本因?阿难,此诸变化明还日轮,何以故?无日不明,明因属日,是故还日。暗还黑月,通还户牖,拥还墙宇,缘还分别,顽虚还空,郁[土孛]还尘,清明还霁。则诸世间一切所有不出斯类。汝见八种见精明性当欲谁还?何以故?若还于明,则不明时无复见暗。虽明暗等种种种差别,见无差别。诸可还者自然非汝,不汝还者非汝而谁?则知汝心本妙明净,汝自迷闷丧本受轮,于生死中常被漂溺。是故如来名可怜愍。」

阿难言:「我虽识此见性无还,云何得知是我真性?」

佛告阿难:「吾今问汝。今汝未得无漏清净,承佛神力见于初禅得无障碍。而阿那律见阎浮提,如观掌中庵摩罗果。诸菩萨等见百千界,十方如来穷尽微尘清净国土无所不瞩。众生洞视不过分寸。阿难,且吾与汝观四天王所住宫殿,中间遍览水陆空行,虽有昏明种种形像,无非前尘分别留碍。汝应于此分别自他。今吾将汝择于见中,谁是我体谁为物象。阿难,极汝见源,从日月宫是物非汝,至七金山周遍谛观,虽种种光亦物非汝。渐渐更观云腾鸟飞,风动尘起树木山川,草芥人畜咸物非汝。阿难,是诸近远诸有物性,虽复差殊同汝见精清净所瞩。则诸物类自有差别,见性无殊。此精妙明诚汝见性。若见是物则汝亦可见吾之见。若同见者名为见吾,吾不见时何不见吾不见之处。若见不见自然非彼不见之相。若不见吾不见之地,自然非物云何非汝。又则汝今见物之时,汝既见物物亦见汝。体性纷杂则汝与我,并诸世间不成安立。阿难,若汝见时是汝非我,见性周遍非汝而谁。云何自疑汝之真性?性汝不真取我求实。」

阿难白佛言:「世尊,若此见性必我非余,我与如来观四天王胜藏宝殿居日月宫。此见周圆遍娑婆国,退归精舍只见伽蓝,清心户堂但瞻檐庑。世尊,此见如是,其体本来周遍一界,今在室中唯满一室。为复此见缩大为小,为当墙宇夹令断绝?我今不知斯义所在,愿垂弘慈为我敷演。」

佛告阿难:「一切世间大小内外,诸所事业各属前尘,不应说言见有舒缩。譬如方器中见方空,吾复问汝此方器中所见方空,为复定方为不定方。若定方者别安圆器空应不圆,若不定者在方器中应无方空。汝言不知斯义所在,义性如是云何为在?阿难,若复欲令入无方圆,但除器方空体无方,不应说言更除虚空方相所在。若如汝问入室之时,缩见令小仰观日時,汝岂挽见齐于日面。若筑墙宇能夹见断,穿为小窦宁无窦迹。是义不然。一切众生从无始来迷己为物,失于本心为物所转,故于是中观大观小。若能转物则同如来,身心圆明不动道场,于一毛端遍能含受十方国土。」

阿难白佛言:「世尊,若此见精必我妙性,令此妙性现在我前。见必我真,我今身心复是何物?而今身心分别有实,彼见无别分辨我身。若实我心令我今见,见性实我而身非我,何殊如来先所难言物能见我。惟垂大慈开发未悟。」

佛告阿难:「今汝所言,见在汝前是义非实。若实汝前汝实见者,则此见精既有方所非无指示。且今与汝坐祇陀林,遍观林渠及与殿堂,上至日月前对恒河。汝今于我师子座前,举手指陈是种种相。阴者是林明者是日,碍者是壁通者是空。如是乃至草树纤毫大小虽殊,但可有形无不指着。若必有见现在汝前,汝应以手确实指陈何者是见。阿难当知若空是见,既已成见何者是空。若物是见,既已是见何者为物。汝可微细披剥万象,析出精明净妙见元指陈示我,同彼诸物分明无惑。」

阿难言:「我今于此重阁讲堂,远洎恒河上观日月。举手所指纵目所观,指皆是物无是见者。世尊,如佛所说,况我有漏初学声闻,乃至菩萨亦不能于万物象前剖出精见,离一切物别有自性。」

佛言:「如是如是。」

佛复告阿难:「如汝所言无有精见,离一切物别有自性。则汝所指是物之中无是见者。今复告汝汝与如来,坐祇陀林更观林苑,乃至日月种种象殊,必无见精受汝所指。汝又发明此诸物中何者非见。」

阿难言:「我实遍见此祇陀林,不知是中何者非见。何以故?若树非见云何见树?若树即见复云何树?如是乃至若空非见,云何为空?若空即见复云何空?我又思惟是万象中,微细发明无非见者。」

佛言:「如是如是。」

于是大众非无学者,闻佛此言茫然不知是义终始。一时惶悚失其所守。如来知其魂虑变慴心生怜愍,安慰阿难及诸大众:「诸善男子,无上法王是真实语。如所如说不诳不妄,非末伽梨四种不死矫乱论议。汝谛思惟无忝哀慕。」

是时文殊师利法王子愍诸四众,在大众中即从座起,顶礼佛足合掌恭敬,而白佛言:「世尊,此诸大众不悟如来发明二种精见色空是非是义。世尊,若此前缘色空等象,若是见者应有所指,若非见者应无所瞩。而今不知是义所归故有惊怖,非是畴昔善根轻尠。唯愿如来大慈发明此诸物象,与此见精元是何物?于其中间无是非是。」

佛告文殊及诸大众:「十方如来及大菩萨,于其自住三摩地中,见与见缘并所想相,如虚空花本无所有。此见及缘元是菩提妙净明体,云何于中有是非是?文殊,吾今问汝。如汝文殊更有文殊,是文殊者为无文殊。」

「如是世尊,我真文殊无是文殊。何以故?若有是者则二文殊,然我今日非无文殊,于中实无是非二相。」

佛言:「此见妙明与诸空尘,亦复如是本是妙明。无上菩提净圆真心,妄为色空及与闻见。如第二月谁为是月又谁非月?文殊,但一月真,中间自无是月非月。是以汝今观见与尘,种种发明名为妄想,不能于中出是非是。由是精真妙觉明性,故能令汝出指非指。」

阿难白佛言:「世尊,诚如法王所说觉缘遍十方界,湛然常住性非生灭。与先梵志裟毗迦罗所谈冥谛,及投灰等诸外道种,说有真我遍满十方。有何差别?世尊亦曾于楞伽山,为大慧等敷演斯义。彼外道等常说自然,我说因缘非彼境界。我今观此觉性自然非生非灭,远离一切虚妄颠倒,似非因缘与彼自然。云何开示不入群邪,获真实心妙觉明性?」

佛告阿难:「我今如是开示方便,真实告汝。汝犹未悟惑为自然。阿难,若必自然自须甄明有自然体。汝且观此妙明见中以何为自。此见为复以明为自以暗为自,以空为自以塞为自。阿难,若明为自应不见暗。若复以空为自体者应不见塞。如是乃至诸暗等相以为自者,则于明时见性断灭云何见明。」

阿难言:「必此妙见性非自然,我今发明是因缘性。心犹未明,咨询如来。是义云何合因缘性?」

佛言:「汝言因缘吾复问汝。汝今同见见性现前,此见为复因明有见因暗有见,因空有见因塞有见。阿难,若因明有应不见暗。如因暗有应不见明,如是乃至因空因塞同于明暗。复次阿难,此见又复缘明有见缘暗有见,缘空有见缘塞有见。阿难,若缘空有应不见塞。若缘塞有应不见空,如是乃至缘明缘暗同于空塞。当知如是精觉妙明非因非缘,亦非自然非不自然。无非不非无是非是,离一切相即一切法。汝今云何于中措心,以诸世间戏论名相而得分别。如以手掌撮摩虚空,只益自劳。虚空云何随汝执捉。」

阿难白佛言:「世尊,必妙觉性非因非缘,世尊云何常与比丘,宣说见性具四种缘。所谓因空因明因心因眼,是义云何?」

佛言:「阿难,我说世间诸因缘相非第一义。阿难,吾复问汝。诸世间人说我能见,云何名见云何不见?」

阿难言:「世人因于日月灯光,见种种相名之为见。若复无此三种光明则不能见。」

「阿难,若无明时名不见者,应不见暗。若必见暗此但无明云何无见。阿难,若在暗时不见明故名为不见,今在明时不见暗相还名不见。如是二相俱名不见,若复二相自相陵夺,非汝见性于中暂无。如是则知二俱名见,云何不见。是故阿难,汝今当知见明之时见非是明,见暗之时见非是暗,见空之时见非是空,见塞之时见非是塞。四义成就,汝复应知见见之时见非是见。见犹离见见不能及,云何复说因缘自然及和合相。汝等声闻狭劣无识,不能通达清净实相。吾今诲汝当善思惟,无得疲怠妙菩提路。」

阿难白佛言:「世尊,如佛世尊为我等辈,宣说因缘及与自然,诸和合相与不和合。心犹未开,而今更闻见见非见重增迷闷。伏愿弘慈施大慧目,开示我等觉心明净。」作是语已悲泪顶礼承受圣旨。

尔时世尊怜愍阿难及诸大众,将欲敷演大陀罗尼诸三摩提妙修行路。告阿难言:「汝虽强记但益多闻,于奢摩他微密观照心犹未了。汝今谛听,吾今为汝分别开示。亦令将来诸有漏者获菩提果。阿难,一切众生轮回世间,由二颠倒分别见妄。当处发生当业轮转。云何二见?一者众生别业妄见,二者众生同分妄见。」

「云何名为别业妄见?阿难,如世间人目有赤眚,夜见灯光别有圆影五色重叠。于意云何?此夜灯明所现圆光,为是灯色为当见色?阿难,此若灯色则非眚人何不同见。而此圆影唯眚之观,若是见色见已成色,则彼眚人见圆影者名为何等?复次阿难,若此圆影离灯别有,则合傍观屏帐几筵有圆影出。离见别有应非眼瞩,云何眚人目见圆影?是故当知色实在灯,见病为影。影见俱眚见眚非病,终不应言是灯是见。于是中有非灯非见,如第二月非体非影。何以故?第二之观捏所成故。诸有智者不应说言此捏根元,是形非形离见非见。此亦如是目眚所成,今欲名谁是灯是见。何况分别非灯非见。」

「云何名为同分妄见?阿难,此阎浮提除大海水,中间平陆有三千洲。正中大洲东西括量,大国凡有二千三百。其余小洲在诸海中,其间或有三两百国,或一或二至于三十四十五十。阿难,若复此中有一小洲只有两国,唯一国人同感恶缘,则彼小洲当土众生,睹诸一切不祥境界。或见二日或见两月,其中乃至晕蚀佩玦彗勃飞流,负耳虹霓种种恶相。但此国见彼国众生,本所不见亦复不闻。阿难,吾今为汝以此二事进退合明。」

「阿难,如彼众生别业妄见,瞩灯光中所现圆影虽现似境,终彼见者目眚所成。眚即见劳非色所造,然见眚者终无见咎。例汝今日以目观见山河国土及诸众生,皆是无始见病所成。见与见缘似现前境,元我觉明见所缘眚,觉见即眚本觉明心。觉缘非眚觉所觉眚,觉非眚中此实见见。云何复名觉闻知见?是故汝今见我及汝并诸世间,十类众生皆即见眚,非见眚者彼见真精。性非眚者故不名见。」

「阿难,如彼众生同分妄见。例彼妄见别业一人,一病目人同彼一国。彼见圆影眚妄所生,此众同分所现不祥,同见业中瘴恶所起。俱是无始见妄所生。例阎浮提三千洲中,兼四大海娑婆世界,并洎十方诸有漏国及诸众生。同是觉明无漏妙心,见闻觉知虚妄病缘,和合妄生和合妄死。若能远离诸和合缘及不和合,则复灭除诸生死因。圆满菩提不生灭性,清净本心本觉常住。」

「阿难,汝虽先悟本觉妙明,性非因缘非自然性。而犹未明如是觉元,非和合生及不和合。阿难,吾今复以前尘问汝。汝今犹以一切世间,妄想和合诸因缘性,而自疑惑。证菩提心和合起者,则汝今者妙净见精,为与明和为与闇和,为与通和为与塞和。若明和者且汝观明,当明现前何处杂见。见相可辨杂何形像。若非见者云何见明。若即见者云何见见。必见圆满何处和明。若明圆满不合见和,见必异明杂则失彼性明名字。杂失明性和明非义,彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

「复次阿难,又汝今者妙净见精,为与明合为与暗合,为与通合为与塞合。若明合者至于暗时明相已灭,此见即不与诸暗合云何见暗。若见暗时不与暗合,与明合者应非见明。既不见明云何明合。了明非暗彼暗与通,及诸群塞亦复如是。」

阿难白佛言:「世尊,如我思惟此妙觉元,与诸缘尘及心念虑非和合耶。」

佛言:「汝今又言觉非和合,吾复问汝此妙见精非和合者,为非明和为非暗和,为非通和为非塞和。若非明和则见与明必有边畔。汝且谛观何处是明何处是见,在见在明自何为畔。阿难,若明际中必无见者则不相及,自不知其明相所在,畔云何成。彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

「又妙见精非和合者,为非明合为非暗合,为非通合为非塞合。若非明合则见与明性相乖角,如耳与明了不相触。见且不知明相所在,云何甄明合非合理。彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

「阿难,汝犹未明一切浮尘诸幻化相,当处出生随处灭尽幻妄称相。其性真为妙觉明体,如是乃至五阴六入,从十二处至十八界。因缘和合虚妄有生,因缘别离虚妄名灭。殊不能知生灭去来,本如来藏常住妙明。不动周圆妙真如性,性真常中求于去来,迷悟死生了无所得。」

「阿难,云何五阴本如来藏妙真如性?阿难,譬如有人以清净目观晴明空,唯一精虚迥无所有。其人无故不动目睛,瞪以发劳则于虚空别见狂花,复有一切狂乱非相。色阴当知亦复如是。阿难,是诸狂花非从空来非从目出。如是阿难,若空来者既从空来还从空入。若有出入即非虚空,空若非空自不容其花相起灭。如阿难体不容阿难。若目出者既从目出还从目入,即此花性从目出故当合有见。若有见者去既花空旋合见眼,若无见者出既翳空旋当翳眼。又见花时目应无翳,云何晴空号清明眼。是故当知色阴虚妄,本非因缘非自然性。」

「阿难,譬如有人手足宴安百骸调适,忽如忘生性无违顺。其人无故以二手掌于空相摩,于二手掌妄生涩滑冷热诸相。受阴当知亦复如是。阿难,是诸幻触不从空来不从掌出。如是阿难,若空来者,既能触掌何不触身。不应虚空选择来触。若从掌出应非待合。又掌出故,合则掌知离即触入。臂腕骨髓应亦觉知入时踪迹。必有觉心知出知入,自有一物身中往来。何待合知要名为触。是故当知受阴虚妄,本非因缘非自然性。」

「阿难,譬如有人谈说醋梅口中水出,思踏悬崖足心酸涩。想阴当知亦复如是。阿难,如是醋说不从梅生非从口入。如是阿难,若梅生者梅合自谈何待人说。若从口入自合口闻何须待耳。若独耳闻此水何不耳中而出。想踏悬崖与说相类。是故当知想阴虚妄,本非因缘非自然性。」

「阿难,譬如暴流波浪相续前际后际不相逾越。行阴当知亦复如是。阿难,如是流性不因空生不因水有。亦非水性非离空水。如是阿难,若因空生则诸十方无尽虚空成无尽流,世界自然俱受沦溺。若因水有则此暴流性应非水,有所有相今应现在。若即水性则澄清时应非水体。若离空水,空非有外水外无流。是故当知行阴虚妄,本非因缘非自然性。」

「阿难,譬如有人取频伽瓶塞其两孔满中擎空,千里远行用饷他国。识阴当知亦复如是。阿难,如是虚空非彼方来非此方入。如是阿难,若彼方来则本瓶中既贮空去,于本瓶地应少虚空。若此方入开孔倒瓶应见空出。是故当知识阴虚妄,本非因缘非自然性。」

《楞严经第二卷》白话文翻译

尔时阿难及诸大众,闻佛示诲身心泰然。念无始来失却本心,妄认缘尘分别影事。今日开悟如失乳儿忽遇慈母,合掌礼佛,愿闻如来显出身心真妄虚实现前生灭与不生灭二发明性。

在很久很久以前,有一群人正在聆听佛陀的教悔。其中有一位名叫阿难的弟子,还有许多其他的听众。当他们听完佛陀的话语后,心中感到无比的平静和喜悦。他们突然意识到,自己一直以来都忽略了自己的本心,反而被外在的事物所迷惑。这种感觉就像一个迷路的孩子终于找到了慈爱的母亲一样。大家都非常感动,纷纷向佛陀鞠躬行礼。他们很想进一步了解什么是真实的,什么是虚幻的,什么是永恒的,什么是短暂的。

波斯匿王起立白佛:「我昔未承诸佛诲敕,见迦旃延毗罗胝子,咸言此身死后断灭名为涅槃。我虽值佛今犹狐疑,云何发挥证知此心不生灭地?令此大众诸有漏者咸皆愿闻。」

就在这时,一位名叫波斯匿的国王站了起来。他对佛陀说:「佛陀啊,我以前曾经听过一些其他老师的教导。他们说人死后就什么都没有了,这就是所谓的涅槃。虽然我现在遇到了您,但我心里还是有些疑惑。您能不能告诉我们,怎样才能确定我们的心是永恒不灭的呢?我想在座的所有人都很想知道答案。」

佛告大王:「汝身现存今复问汝。汝此肉身为同金刚常住不朽,为复变坏?」

佛陀听了,微笑着对国王说:「国王啊,让我们来探讨一下你现在的身体。你觉得你的身体是像金刚一样坚固永恒,还是会慢慢衰老变化呢?」

「世尊,我今此身终从变灭。」

国王回答说:「佛陀,我的身体当然会慢慢衰老变化的。」

佛言:「大王,汝未曾灭云何知灭?」

佛陀又问:「那么,你还没有死亡,你怎么知道死亡是什么样子的呢?」

「世尊,我此无常变坏之身,虽未曾灭我观现前,念念迁谢新新不住。如火成灰渐渐销殒,殒亡不息,决知此身当从灭尽。」

国王解释道:「虽然我还没有经历死亡,但我可以观察到我的身体在不断地变化。就像火慢慢变成灰一样,我知道终有一天,我的身体会消逝的。」

佛言:「如是大王。汝今生龄已从衰老,颜貌何如童子之时?」

佛陀点点头,继续问道:「国王,你现在的样子和你小时候比起来,有什么不同吗?」

「世尊,我昔孩孺肤腠润泽,年至长成血气充满。而今颓龄迫于衰耄,形色枯悴精神昏昧,发白面皱逮将不久。如何见比充盛之时?」

国王回忆着说:「哎呀,佛陀啊,我小时候皮肤多么细嫩啊!长大后身体强壮,充满活力。但现在呢?我已经老了,身体虚弱,精神也不如从前了。头发白了,臉上有了皱纹,感觉离生命的尽头不远了。哪里还能跟年轻时相比呢?」

佛言:「大王,汝之形容应不顿朽。」

佛陀温和地说:「国王啊,你的容貌变化应该是渐渐的,而不是一下子就衰老的吧?」

王言:「世尊,变化密移我诚不觉。寒暑迁流渐至于此。何以故?我年二十虽号年少,颜貌已老初十年时。三十之年又衰二十,于今六十又过于二,观五十时宛然强壮。世尊,我见密移虽此殂落,其间流易且限十年。若复令我微细思惟,其变宁唯一纪二纪实为年变。岂唯年变亦兼月化,何直月化兼又日迁。沉思谛观刹那刹那,念念之间不得停住。故知我身终从变灭。」

国王听了佛陀的话,若有所思地回答:「佛陀啊,您说得对。这种变化确实是悄悄发生的,我都没有察觉。就像季节的变化一样,慢慢地就到了现在这个样子。您知道吗?我二十岁的时候,虽然还算年轻,但脸上已经比十岁时苍老了。到了三十岁,又比二十岁时衰老了许多。现在我已经六十岁了,比五十岁时更显老态。回想五十岁的时候,感觉自己还很强壮呢。」国王继续说道:「我现在明白了,这种变化虽然缓慢,但其实每十年就有明显的区别。如果仔细想想,可能每一年,每一个月,甚至每一天都在发生变化。仔细观察的话,甚至每一瞬间都在变化,没有停止过。所以我知道,我的身体终究会消失的。」

佛言:「大王,汝见变化迁改不停,悟知汝灭亦于灭时,知汝身中有不灭耶?」

佛陀听完,温和地问道:「国王啊,你看到了身体的变化,知道它终将消逝。那么,你有没有想过,在你的身体中,是否有什么东西是不会消失的呢?」

波斯匿王合掌白佛:「我实不知。」

国王合掌回答:「佛陀,我真的不知道。」

佛言:「我今示汝不生灭性。大王,汝年几时见恒河水?」

佛陀微笑着说:「那么,让我来告诉你什么是永恒不灭的本性吧。国王,你记得你第一次看到恒河是什么时候吗?」

王言:「我生三岁慈母携我,谒耆婆天经过此流,尔时即知是恒河水。」

国王回忆道:「我三岁的时候,母亲带我去拜访耆婆天。我们路过恒河,那时我就知道那是恒河了。」

佛言:「大王,如汝所说,二十之时衰于十岁,乃至六十日月岁时念念迁变。则汝三岁见此河时,至年十三其水云何?」

佛陀继续问道:「那么,从你三岁看到恒河,到你十三岁的时候,河水有什么变化吗?」

王言:「如三岁时宛然无异,乃至于今年六十二亦无有异。」

国王回答:「没有啊,和三岁时看到的一模一样。直到现在我六十二岁了,看到的恒河还是没有变化。」

佛言:「汝今自伤发白面皱,其面必定皱于童年。则汝今时观此恒河,与昔童时观河之见有童耄不?」

佛陀点点头,又问:「你说你现在头发白了,脸上有皱纹了。那么,你现在看恒河的『见』,和你童年时看恒河的『见』,有老少的区别吗?」

王言:「不也,世尊。」

国王思考片刻,回答:「没有区别,佛陀。」

佛言:「大王,汝面虽皱而此见精性未曾皱。皱者为变不皱非变,变者受灭彼不变者元无生灭。云何于中受汝生死?而犹引彼末伽梨等,都言此身死后全灭。」

佛陀欣慰地说:「你看,国王,你的脸虽然有了皱纹,但是你看东西的那个『见』的本性却从未改变过。会起皱纹的东西会变化,不起皱纹的就不会变化。会变化的终将消失,而不变化的东西本来就没有生灭。既然如此,你为什么还要担心死亡呢?那些说人死后什么都没有的说法,你又何必相信呢?」

王闻是言信知身后舍生趣生,与诸大众踊跃欢喜得未曾有。

听了佛陀的这番话,国王和在场的所有人都感到无比欣喜。他们终于明白了,虽然身体会衰老消逝,但有一种永恒的本性是永远不会改变的。

阿难即从座起礼佛,合掌长跪白佛:「世尊,若此见闻必不生灭,云何世尊名我等辈,遗失真性颠倒行事?愿兴慈悲洗我尘垢。」

阿难听完佛陀的教导后,心中还有些疑惑。他站起来,恭敬地向佛陀鞠躬,然后跪下来说:「佛陀啊,如果我们的见闻本性是不生不灭的,那为什么您说我们迷失了真性,做事颠倒呢?请您慈悲地为我们解答,洗去我们心中的迷惑吧。」

即时如来垂金色臂,轮手下指示阿难言:「汝今见我母陀罗手为正为倒?」

佛陀听了,温和地笑了笑。他伸出金色的手臂,手掌向下指着,对阿难说:「阿难,你看我的手,是正的还是倒的呢?」

阿难言:「世间众生以此为倒,而我不知谁正谁倒。」

阿难有些困惑地回答:「佛陀,一般人可能会说这是倒的,但我不知道什么是正,什么是倒啊。」

佛告阿难:「若世间人以此为倒,即世间人将何为正?」

佛陀又问:「那么,如果世人认为这是倒的,那什么才是正的呢?」

阿难言:「如来竖臂兜罗绵手,上指于空则名为正。」

阿难想了想,说:「如果您的手掌向上,手臂竖起来指向天空,那应该就是正的吧。」

佛即竖臂告阿难言:「若此颠倒首尾相换,诸世间人一倍瞻视。则知汝身与诸如来,清净法身比类发明。如来之身名正遍知,汝等之身号性颠倒。随汝谛观汝身佛身,称颠倒者名字何处号为颠倒?」

佛陀听完,就把手臂竖了起来,对阿难说:「看,如果这样颠倒一下,世人就会用不同的眼光来看待。其实,你的身体和佛的身体本质上是一样的。佛的身体被称为正遍知,而你们的身体被称为性颠倒。你仔细看看,到底哪里颠倒了呢?」

于时阿难与诸大众,瞪矒瞻佛目精不瞬,不知身心颠倒所在。佛兴慈悲哀愍阿难及诸大众,发海潮音遍告同会:「诸善男子,我常说言,色心诸缘及心所使诸所缘法唯心所现。汝身汝心皆是妙明真精妙心中所现物。云何汝等遗失本妙圆妙明心宝明妙性,认悟中迷晦昧为空,空晦暗中结暗为色,色杂妄想想相为身,聚缘内摇趣外奔逸,昏扰扰相以为心性。一迷为心,决定惑为色身之内,不知色身外泊山河虚空大地,咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海,弃之唯认一浮沤体,目为全潮穷尽瀛渤。汝等即是迷中倍人,如我垂手等无差别。如来说为可怜愍者。」

阿难和在场的其他人都瞪大了眼睛看着佛陀,一时间不知道该如何回答,也不明白自己的身心到底哪里颠倒了。佛陀看到大家困惑的样子,心生怜悯,用温柔的声音对大家说:「善良的人们啊,我常常说,我们所看到的一切,包括我们的身体和心灵,都是由我们的真心所显现的。你们怎么会忘记了这个美妙圆满的真心呢?你们把迷惑当作了真实,把空虚的黑暗看作了实在的东西。你们把各种念头和感觉误认为是真实的自己,被外界的事物所迷惑。你们以为心就在身体里面,却不知道山河大地,整个宇宙都是在你们的真心中存在的。」

佛陀接着打了这个比方:「这就像是有人面对着浩瀚的大海,却只看到了一条小小的水泡,还以为那就是整个海洋。你们现在就像是特别迷糊的人,就像我刚才把手掌向下时一样,不知道什么是正,什么是倒。这真是让人心疼啊。」

阿难承佛悲救深诲,垂泣叉手而白佛言:「我虽承佛如是妙音,悟妙明心元所圓满常住心地。而我悟佛现说法音,现以缘心允所瞻仰,徒获此心未敢认为本元心地。愿佛哀愍宣示圆音,拔我疑根归无上道。」

阿难听完佛陀的教导。他恭敬地对佛陀说:「佛陀啊,我虽然明白了您所说的妙明心是圆满常住的,但我现在听您说法,还是用我的分别心在理解。我不敢确定这就是您所说的本来的心。请您再慈悲地为我解释,帮我消除疑惑,让我能够领悟最高的真理。」

佛告阿难:「汝等尚以缘心听法,此法亦缘非得法性。如人以手指月示人,彼人因指当应看月。若复观指以为月体,此人岂唯亡失月轮亦亡其指。何以故?以所标指为明月故。岂唯亡指,亦复不识明之与暗。何以故?即以指体为月明性,明暗二性无所了故。汝亦如是,若以分别我说法音为汝心者,此心自应离分别音有分别性。譬如有客寄宿旅亭,暂止便去终不常住,而掌亭人都无所去名为亭主。此亦如是,若真汝心则无所去。云何离声无分别性?斯则岂唯声分别心,分别我容离诸色相无分别性。如是乃至分别都无非色非空,拘舍离等昧为冥谛离诸法缘无分别性。则汝心性各有所还,云何为主?」

佛陀慈祥地看着阿难,耐心地解释道:「阿难,你们现在还是用分别心来听法。这样听到的法,也只是表面的东西,没有真正理解法的本质。让我用一个比喻来说明:

想象有个人用手指着月亮,想要给别人看。看的人应该顺着手指的方向去看月亮。但如果这个人只盯着手指看,还以为手指就是月亮,那他不仅看不到真正的月亮,连手指的作用也没理解。为什么呢?因为他把用来指示的手指误认为是月亮了。

这样的人不仅搞错了手指的作用,甚至连明和暗都分不清楚。为什么呢?因为他把手指当成了月亮的光明,结果对于什么是明,什么是暗,都搞不清楚了。

阿难,你现在的情况也是这样。如果你认为能够分别我说法声音的那个心就是你的真心,那么这个心应该能够离开声音,还保持分别的能力才对。

让我再举个例子:比如有个旅客住在客栈里,他只是暂时停留,很快就会离开,不会一直住在那里。而管理客栈的人则不会离开,我们称他为客栈的主人。

同样的道理,如果是你的真心,它应该是不会随着外在的变化而改变的。但是,为什么当声音消失后,你的分别能力也跟着消失了呢?

不仅如此,当你分别我的容貌时,如果离开了色相,你的分别能力也会消失。甚至当你什么都不分别的时候,离开了色法和空法,你的心还是没有自体。就像有些外道把这种状态误解为最高的真理一样。

如果你的心是这样的,那么它总是依附于某些外在的东西而存在。这样心,怎么能称得上是主人呢?」

佛陀通过这些生动的比喻,想要告诉阿难和大家:我们平常认为的心,其实只是随着外界变化的东西,不是真正的本性。真正的本性,应该是始终不变的,不依赖于外界的。理解这一点,对于我们认识自己的真实本性非常重要。

阿难言:「若我心性各有所还,则如来说妙明元心云何无还?惟垂哀愍为我宣说。」

阿难听了,又问:「如果我的心性会随着外境而改变,那您说的妙明元心为什么又不会改变呢?」

佛告阿难:「且汝见我见精明元,此见虽非妙精明心,如第二月非是月影。汝应谛听,今当示汝无所还地。阿难,此大讲堂洞开东方,日轮升天则有明耀,中夜黑月云雾晦暝则复昏暗。户牖之隙则复见通,墙宇之间则复观拥。分别之处则复见缘,顽虚之中遍是空性。郁[土孛]之象则纡昏尘,澄霁敛氛又观清净。阿难,汝咸看此诸变化相,吾今各还本所因处。云何本因?阿难,此诸变化明还日轮,何以故?无日不明,明因属日,是故还日。暗还黑月,通还户牖,拥还墙宇,缘还分别,顽虚还空,郁[土孛]还尘,清明还霁。则诸世间一切所有不出斯类。汝见八种见精明性当欲谁还?何以故?若还于明,则不明时无复见暗。虽明暗等种种种差别,见无差别。诸可还者自然非汝,不汝还者非汝而谁?则知汝心本妙明净,汝自迷闷丧本受轮,于生死中常被漂溺。是故如来名可怜愍。」

佛陀继续耐心地对阿难解释:「阿难,你现在看到我,你的这种看见的能力虽然还不是最究竟的妙明真心,但也不是虚幻的影子,就像第二个月亮虽然不是真的月亮,但也不是月亮的倒影。现在请你仔细听,我要告诉你一个不会改变的道理。

想象我们现在在一个大讲堂里,东边的门窗都打开了。当太阳升起时,这里就会变得明亮。到了半夜,没有月亮,又有云雾时,这里就会变得黑暗。从门窗的缝隙看出去,视线是通的。看向墙壁,视线就被挡住了。有东西的地方,你就能看到东西。空荡荡的地方,就是一片虚空。尘土飞扬时,你会看到灰蒙蒙的。天气晴朗时,你又会看到一片清澈。

阿难,你看到这些变化的现象,我现在要把它们各自还原到它们的本来原因。你知道这些原因是什么吗?

- 光明是因为有太阳,没有太阳就不会有光明,所以光明要还给太阳。

- 黑暗是因为没有月亮,所以要还给没有月亮的夜晚。

- 视线通透是因为有门窗,所以要还给门窗。

- 视线被挡住是因为有墙壁,所以要还给墙壁。

- 能看到东西是因为有分别心,所以要还给分别心。

- 空荡荡的感觉要还给虚空。

- 灰蒙蒙的样子要还给尘土。

- 清澈的景象要还给晴朗的天气。

世界上所有的东西都离不开这些类型。但是,阿难,你能看见这八种现象的那个能力,你要把它还给谁呢?

为什么这么问呢?如果你把这个能力还给光明,那么在黑暗中你就看不见了。但实际上,无论是明亮还是黑暗,你的看见的能力都是一样的。

所有可以还给别的东西的,都不是真正的你。那么,不能还给别人的,不就是真正的你吗?

所以你应该明白,你的心本来就是美妙、光明、清净的。只是你自己迷惑了,忘记了本来的样子,才在生死中不断轮回。这就是为什么如来说你们是值得怜悯的。」

佛陀想要告诉阿难和大家:我们常常把外在的东西误认为是自己,但真正的自己是那个永恒不变的觉知能力。理解这一点,对于我们认识自己的真实本性,摆脱生死轮回非常重要。

阿难言:「我虽识此见性无还,云何得知是我真性?」

阿难似乎有些明白了,但还是有些疑惑:「我明白这个『见』不会改变,但怎么确定这就是我的真性呢?」

佛告阿难:「吾今问汝。今汝未得无漏清净,承佛神力见于初禅得无障碍。而阿那律见阎浮提,如观掌中庵摩罗果。诸菩萨等见百千界,十方如来穷尽微尘清净国土无所不瞩。众生洞视不过分寸。阿难,且吾与汝观四天王所住宫殿,中间遍览水陆空行,虽有昏明种种形像,无非前尘分别留碍。汝应于此分别自他。今吾将汝择于见中,谁是我体谁为物象。阿难,极汝见源,从日月宫是物非汝,至七金山周遍谛观,虽种种光亦物非汝。渐渐更观云腾鸟飞,风动尘起树木山川,草芥人畜咸物非汝。阿难,是诸近远诸有物性,虽复差殊同汝见精清净所瞩。则诸物类自有差别,见性无殊。此精妙明诚汝见性。若见是物则汝亦可见吾之见。若同见者名为见吾,吾不见时何不见吾不见之处。若见不见自然非彼不见之相。若不见吾不见之地,自然非物云何非汝。又则汝今见物之时,汝既见物物亦见汝。体性纷杂则汝与我,并诸世间不成安立。阿难,若汝见时是汝非我,见性周遍非汝而谁。云何自疑汝之真性?性汝不真取我求实。」

佛陀继续对阿难说:「阿难,我现在要问你一个问题。你现在虽然还没有完全清净,但是靠着我的力量,你可以看到初禅天的景象,没有任何障碍。而阿那律可以看到整个南瞻部洲,就像看手掌上的一颗小果子一样清楚。那些菩萨们甚至可以看到成百上千个世界。十方的佛陀更是能够看到所有的清净国土,没有什么不是他们看不到的。而普通的众生,视力所及不过几寸远。

阿难,让我们一起来观察四大天王的宫殿。我们可以看到宫殿中间的一切,包括水、陆地和空中的东西。虽然有明有暗,有各种形状,但这些都是外在的东西,是我们的分别心所看到的。

现在,我要你在所有你看到的东西中,分辨哪个是你自己,哪些是外在的物体。从太阳月亮的宫殿开始,一直到七座金山,虽然有各种光芒,但这些都是外在的东西,不是你。再看看飞翔的云彩和鸟儿,被风吹起的尘土,树木、山川、草丛、人和动物,这些都是外在的东西,不是你。

阿难,这些远近不同的东西,虽然各不相同,但都是被你那清净的见性所看到的。这些东西虽然有差别,但你的见性是没有差别的。这个奇妙明亮的见性,就是你真正的本性。

如果见性也是一种外在的东西,那么你应该也能看到我的见性。如果你能看到我的见性,那么当我不见东西的时候,你为什么看不到我不见的状体呢?如果你看不到我不见的状态,那么见性自然不是一个外在的东西。既然不是外在的东西,那不就是你自己吗?

再者,如果你看东西的时候,东西也能看到你,那么一切都会变得混乱,世界就无法安立了。

阿难,当你在看东西的时候,那个能看的见性遍布一切,这不就是你自己吗?为什么还要怀疑这就是你的真实本性呢?如果你认为这不是你的真实本性,那你又怎么能从我这里寻求真实呢?」

通过这个深入浅出的解释,佛陀想要帮助阿难理解:我们的真实本性就是那个能够看见一切的见性,它不是外在的东西,而是我们自己。理解这一点,对于我们认识自己的真实本性非常重要。

阿难白佛言:「世尊,若此见性必我非余,我与如来观四天王胜藏宝殿居日月宫。此见周圆遍娑婆国,退归精舍只见伽蓝,清心户堂但瞻檐庑。世尊,此见如是,其体本来周遍一界,今在室中唯满一室。为复此见缩大为小,为当墙宇夹令断绝?我今不知斯义所在,愿垂弘慈为我敷演。」

阿难听完佛陀的解释后,感到有些困惑。他恭敬地对佛陀说:「世尊,如果这个见性真的就是我自己,不是别的什么,那么我有一个疑问。刚才我跟随您的力量,能够看到四大天王的宮殿,甚至能看到日月所在的宮殿。这个见性可以看到整个娑婆世界。

但是,当我们回到精舍后,我就只能看到寺院的范围了。当我静坐在禅房中,所能看到的就只有房间的屋檐和庭院。

世尊,这个见性本来是可以看见整个世界的,为什么现在在房间里就只能看见一个房间的范围呢?是不是这个见性会缩小呢?还是说被墙壁挡住了,所以看不到外面?我现在不明白这是怎么回事,恳请您慈悲为我解释一下。」

阿难的这个问题很有趣。他注意到,虽然佛陀说见性是遍布一切的,但为什么我们平常看东西时,视线似乎会受到限制呢?这个问题触及到了我们对世界认知的本质,也反映出阿难在理解佛陀教导时的认真和深思。

这个问题也代表了很多人在学习佛法时可能会遇到的困惑:如果我们的本性是无限的,为什么我们的日常体验似乎是有限的?阿难的提问为佛陀进一步阐述真理提供了机会,也让我们能够更深入地理解佛法的奥妙。

佛告阿难:「一切世间大小内外,诸所事业各属前尘,不应说言见有舒缩。譬如方器中见方空,吾复问汝此方器中所见方空,为复定方为不定方。若定方者别安圆器空应不圆,若不定者在方器中应无方空。汝言不知斯义所在,义性如是云何为在?阿难,若复欲令入无方圆,但除器方空体无方,不应说言更除虚空方相所在。若如汝问入室之时,缩见令小仰观日時,汝岂挽见齐于日面。若筑墙宇能夹见断,穿为小窦宁无窦迹。是义不然。一切众生从无始来迷己为物,失于本心为物所转,故于是中观大观小。若能转物则同如来,身心圆明不动道场,于一毛端遍能含受十方国土。」

佛陀听了阿难的问题,微笑着回答道:「阿难,你要明白,世界上所有的大小内外,所有的事物都是外在的东西。我们不应该说见性会变大变小。让我用一个比喻来解释:

想象有一个方形的容器,你在里面看到方形的空間。我问你,这个方形容器里的空間,它是一定是方形的吗?还是可以改变形状的?

如果它一定是方形的,那么当我们把容器换成圆形的,里面的空間应该还是方的,对吧?但事实并非如此。

如果它可以改变形状,那么在方形容器里就不应该看到方形的空間,对吧?但我们确实看到了方形的空間。

你说你不知道这个道理在哪里,其实道理就在这里啊!

阿难,如果你想让空間没有方圆之分,只需要拿走容器就行了。空間本身是没有形状的,我们不需要再去除什么。

再说你刚才的问题,当你进入房间时,难道是你的见性变小了吗?当你仰望太阳时,难道你的见性被拉长到太阳那么远了吗?如果墙壁真的能挡住见性,那么在墙上凿个小洞,见性就应该只能从那个小洞出去,可是事实并非如此。

事实是这样的:所有的众生从无始以来,都把自己错认为外在的东西,忘记了自己的本心,被外在的东西所转。所以才会有看大看小的区别。

如果能够不被外在的东西所转,就和如来一样了。身心圓明,不用移动就能成就道业。在一根毛发上就能容纳十方世界。」

通过这个生动的比喻和解释,佛陀想要告诉阿难和大家:我们的见性本来是没有大小的,是我们的分别心造成了大小的区别。如果我们能够认识到自己的本性,就能超越这些表面的限制,达到真正的自在。

阿难白佛言:「世尊,若此见精必我妙性,令此妙性现在我前。见必我真,我今身心复是何物?而今身心分别有实,彼见无别分辨我身。若实我心令我今见,见性实我而身非我,何殊如来先所难言物能见我。惟垂大慈开发未悟。」

阿难听完佛陀的解释后,还是感到有些困惑。他恭敬地对佛陀说:「世尊,如果这个见性真的就是我的妙明本性,那么为什么这个妙明本性好像在我面前,而不是我自己呢?如果见性真的就是我,那么我现在的身体和心又是什么呢?

现在我能清楚地感受到我的身心,它们似乎是实在的。但是那个见性却好像和我的身体是分开的,它不能分辨我的身体。

如果见性真的是我的心,让我能够看见东西,那么见性就是真正的我,而身体不是我。这样一来,不就和您刚才说的『物能见我』一样令人困惑吗?

请您大发慈悲,再为我们这些还没有明白的人解释一下。」

阿难的这个问题反映了很多人在理解自我本质时可能遇到的困惑。我们习惯了把自己等同于身体和思想,当听说真正的自己是超越这些的见性时,难免会感到迷惑。

佛告阿难:「今汝所言,见在汝前是义非实。若实汝前汝实见者,则此见精既有方所非无指示。且今与汝坐祇陀林,遍观林渠及与殿堂,上至日月前对恒河。汝今于我师子座前,举手指陈是种种相。阴者是林明者是日,碍者是壁通者是空。如是乃至草树纤毫大小虽殊,但可有形无不指着。若必有见现在汝前,汝应以手確實指陈何者是见。阿难当知若空是见,既已成见何者是空。若物是见,既已是见何者为物。汝可微细披剥万象,析出精明净妙见元指陈示我,同彼诸物分明无惑。」

佛陀听了阿难的问题,慈祥地微笑着回答:「阿难,你刚才说见性在你面前,这个说法并不正确。让我来解释一下:如果见性真的在你面前,而你又能真的看到它,那么这个见性就应该有一个确定的位置,你应该能够指出来才对。

现在,我们坐在祇陀林中,你可以看到周围的树林、水沟、殿堂,抬头还能看到太阳和月亮,面前是恒河。你现在就站在我的狮子座前,举起手来指给我看:

这阴暗的是树林,明亮的是太阳,有障碍的是墙壁,通透的是空间。从小草到大树,从细小的灰尘到巨大的山川,虽然大小不同,但只要有形状的,你都能指出来。

那么,如果见性真的在你面前,你能用手指出来吗?哪一个是见性呢?

阿难,你要知道,如果说空间就是见性,那么既然空间变成了见性,还有什么是空间呢?如果说物体就是见性,那么物体既然已经是见性了,还有什么是物体呢?

你可以仔细地观察所有的事物,试着从中找出那个清净美妙的见性,指给我看。就像你能清楚地指出其他东西一样,毫不含糊地指出来。」

佛陀通过这个生动的比喻,想要帮助阿难理解:见性不是一个可以用手指出来的东西,它不在我们的「前面」,而是我们看世界的能力本身。这个教导旨在打破我们把见性当作外在对象的错误认识,引导我们认识到见性就是我们的本质,而不是某个可以被观察到的东西。

阿难言:「我今于此重阁讲堂,远洎恒河上观日月。举手所指纵目所观,指皆是物无是见者。世尊,如佛所说,况我有漏初学声闻,乃至菩萨亦不能于万物象前剖出精见,离一切物别有自性。」

阿难听完佛陀的话,陷入了深深的思考。他环顾四周,然后恭敬地对佛陀说:「世尊,我现在站在这个高大的讲堂里,远远望去能看到恒河,抬头还能看见太阳和月亮。我举起手来,用眼睛看过去,指着周围的一切东西。但是,我指的都是物体,没有一样是见性啊。

就像您刚才说的,如果连我这样一个还有烦恼、刚开始学习的声闻弟子都找不到,那么即使是菩萨,恐怕也无法在万事万物中找出那个精妙的见性吧?见性似乎不能离开所有的物体而单独存在啊。」

佛言:「如是如是。」

佛陀点头说:「没错,就是这样。」

佛复告阿难:「如汝所言无有精见,离一切物别有自性。则汝所指是物之中无是见者。今复告汝汝与如来,坐祇陀林更观林苑,乃至日月种种象殊,必无见精受汝所指。汝又发明此诸物中何者非见。」

佛陀听完阿难的话,慈祥地点了点头,然后说:「阿难,你刚才说找不到离开所有物体而单独存在的见性,你指的所有东西都是物体,没有一样是见性。那么现在,让我们换个角度来思考这个问题。

你和我一起坐在这祇陀林中,我们再仔细观察一下周围的环境。看看这片树林,看看天上的日月,还有周围所有不同的事物。你说这些东西中没有一样是见性,对吧?

那么,我现在问你:在这些东西中,哪一样不是见性呢?」

阿难言:「我实遍见此祇陀林,不知是中何者非见。何以故?若树非见云何见树?若树即见复云何树?如是乃至若空非见,云何为空?若空即见复云何空?我又思惟是万象中,微细发明无非见者。」

阿难想了想,回答说:「我确实看到了整个祇陀园林,但我不知道其中哪个不是『见』。为什么呢?如果说树不是『见』,那我怎么能看到树呢?如果说树就是『见』,那树又是什么呢?同样的,如果说空间不是『见』,那我怎么能感受到空间呢?如果说空间就是『见』,那空间又是什么呢?我仔细思考后发现,所有的东西似乎都离不开『见』。」

佛言:「如是如是。」

佛陀再次点头说:「就是这样,就是这样。」

于是大众非无学者,闻佛此言茫然不知是义终始。一时惶悚失其所守。如来知其魂虑变慴心生怜愍,安慰阿难及诸大众:「诸善男子,无上法王是真实语。如所如说不诳不妄,非末伽梨四种不死矫乱论议。汝谛思惟无忝哀慕。」

佛陀的这番话说完后,现场顿时安静了下来。在场的大众中,那些还没有完全开悟的人都感到非常困惑。他们听了佛陀的话,却不知道该如何理解,完全搞不清楚佛陀的意思。

大家突然感到一阵慌乱,好像失去了方向,不知道该怎么办才好。他们的表情变得惊慌失措,心里充满了疑惑和不安。

佛陀看到大家这个样子,心中充满了怜悯。他温和地安慰阿难和其他人说:

「善良的弟子们,不要害怕。无上的法王所说的话都是真实的。我所说的一切都是如实的,没有欺骗,没有虚假。这不像某些外道所说的那种混乱不实的言论。

你们要仔细地思考我的话,不要辜负了我对你们的怜爱。」

是时文殊师利法王子愍诸四众,在大众中即从座起,顶礼佛足合掌恭敬,而白佛言:「世尊,此诸大众不悟如来发明二种精见色空是非是义。世尊,若此前缘色空等象,若是见者应有所指,若非见者应无所瞩。而今不知是义所归故有惊怖,非是畴昔善根轻尠。唯愿如来大慈发明此诸物象,与此见精元是何物?于其中间无是非是。」

这时,文殊师利菩萨看到大家的困惑,从座位上站起来,恭敬地向佛陀行礼,然后说:「世尊,大家似乎不明白您所说的『见』与物体是否为一的道理。如果说物体就是『见』,那应该可以指出来;

如果说物体不是『见』,那又怎么能看到呢?大家不明白这个道理,所以感到害怕。请您慈悲地再解释一下,这些物体和『见』到底是什么关系?是否有一个中间的答案,既不是完全相同,也不是完全不同呢?」

佛告文殊及诸大众:「十方如来及大菩萨,于其自住三摩地中,见与见缘并所想相,如虚空花本无所有。此见及缘元是菩提妙净明体,云何于中有是非是?文殊,吾今问汝。如汝文殊更有文殊,是文殊者为无文殊。」

佛陀慈祥地对文殊菩萨和大众说:「十方诸佛和大菩萨们在他们的禅定中,看到了『能见的心』和『被见的物』,以及所有的想像,都如同空中的花朵,本来就不存在。这个『见』和所见的一切,本质上都是清净圆满的菩提心,哪里有是与非是的区别呢?」佛陀接着用一个比喻来解释:「文殊,假如有另一个『文殊』,那个『文殊』是真的文殊吗?」

「如是世尊,我真文殊无是文殊。何以故?若有是者则二文殊,然我今日非无文殊,于中实无是非二相。」

文殊回答说:「世尊,我是真正的文殊,不存在另一个文殊。如果有另一个,那就会有两个文殊了。但我确实存在,只是不能说有『是』或『非』的区别。」

佛言:「此见妙明与诸空尘,亦复如是本是妙明。无上菩提净圆真心,妄为色空及与闻见。如第二月谁为是月又谁非月?文殊,但一月真,中间自无是月非月。是以汝今观见与尘,种种发明名为妄想,不能于中出是非是。由是精真妙觉明性,故能令汝出指非指。」

佛陀微笑着说:「让我来告诉你们一个关于真实与幻象的故事。」

佛陀开始娓娓道来:「想象一下,我们的心就像一面明亮的镜子,纯净无瑕。但是,当我们开始看到各种事物、听到各种声音时,这面镜子上就好像蒙上了一层灰尘。」

「这些灰尘并不是真实存在的,就像我们看到天上的月亮,有时会误以为看到两个月亮一样。」

一位弟子好奇地问:「佛陀,那么哪个才是真正的月亮呢?」

佛陀笑着回答: 「其实,天上只有一个真正的月亮。那个看起来像第二个月亮的,只是我们眼睛的错觉。同样地,我们所见所闻的世界,有时也会让我们产生错误的想法。」

「就像我们无法分辨哪个是真正的月亮,哪个是假的月亮一样,我们也常常无法分辨什么是真实,什么是幻象。」

佛陀继续说道:「但是,我们内心深处有一个清澈明亮的本性。正是这个本性,让我们能够意识到自己的错误,并且重新看清事物的本质。」

弟子们若有所思地点了点头。

佛陀总结道:「所以,我亲爱的弟子们,记住:当你们感到困惑时,不要被表面的现象所迷惑。静下心来,聆听你们内心的声音,那里有着真正的智慧。」

阿难白佛言:「世尊,诚如法王所说觉缘遍十方界,湛然常住性非生灭。与先梵志裟毗迦罗所谈冥谛,及投灰等诸外道种,说有真我遍满十方。有何差别?世尊亦曾于楞伽山,为大慧等敷演斯义。彼外道等常说自然,我说因缘非彼境界。我今观此觉性自然非生非灭,远离一切虚妄颠倒,似非因缘与彼自然。云何开示不入群邪,获真实心妙觉明性?」

阿难恭敬地问道:「尊敬的世尊,我有一个问题想请教您。」佛陀慈祥地看着阿难,说:「请说吧,阿难。」

阿难开口道:「您刚才讲到觉性遍布十方,永恒常在,不生不灭。这让我想起了一些其他的教派,比如梵志裟毗迦罗谈论的『冥諦』,还有那些撒灰苦行的修行者。他们也说有一个真我遍满十方。这两种说法有什么不同吗?」

阿难继续说: 「我记得您在楞伽山上,曾经向大慧菩萨解释过类似的道理。您说那些外道常说『自然』,而您讲的是『因缘』,两者是不同的。但是现在我听您讲的这个觉性,它自然而然,不生不灭,远离一切虚妄颠倒,似乎既不属于因缘,也不属于自然。我有些困惑了。」

阿难诚恳地问道:「世尊,您能否再详细解释一下,如何理解这个道理才不会落入邪见,而能真正理解这个妙觉明性呢?」

佛告阿难:「我今如是开示方便,真实告汝。汝犹未悟惑为自然。阿难,若必自然自须甄明有自然体。汝且观此妙明见中以何为自。此见为复以明为自以暗为自,以空为自以塞为自。阿难,若明为自应不见暗。若复以空为自体者应不见塞。如是乃至诸暗等相以为自者,则于明时见性断灭云何见明。」

佛陀听完阿难的问题后,微笑着说:「阿难,让我用一个简单的例子来解释这个复杂的道理。」阿难恭敬地点头,准备仔细聆听。

佛陀开始娓娓道来: 「想象你有一面神奇的镜子,它能照见一切。现在,我问你:这面镜子的本质是什么?」

阿难思考了一下,说:「是它的清澈明亮吧?」

佛陀摇摇头: 「让我们仔细想想。如果镜子的本质是明亮,那么它怎么能照见黑暗的东西呢?如果它的本质是空旷,那么它又怎么能照见实物呢?」阿难露出困惑的表情。

佛陀继续说:「再想想,如果说镜子的本质是暗的,那么当光明来临时,鏡子岂不是就消失了吗?它又怎么能照见光明呢?」阿难若有所思地点点头。

佛陀总结道:「你看,阿难,我们的心就像这面镜子。它能察觉一切,但它本身并不是任何特定的东西。它不是明亮的,不是黑暗的,也不是空的或实的。它就是纯粹的觉知。」

阿难言:「必此妙见性非自然,我今发明是因缘性。心犹未明,咨询如来。是义云何合因缘性?」

阿难恭敬地说:「尊敬的世尊,我觉得我似乎明白了一些,但又好像还是有些不太清楚。」

佛陀温和地看着阿难,鼓励他继续说下去。

阿难深吸一口气,然后说:「如果这个奇妙的见性不是自然而然的,那么它是不是就属于因缘和合的范畴呢?但是,我又感觉这个解释似乎也不太对。世尊,您能再为我解释一下吗?这个见性到底是怎么回事?它为什么会符合因缘法则呢?」

佛言:「汝言因缘吾复问汝。汝今同见见性现前,此见为复因明有见因暗有见,因空有见因塞有见。阿难,若因明有应不见暗。如因暗有应不见明,如是乃至因空因塞同于明暗。复次阿难,此见又复缘明有见缘暗有见,缘空有见缘塞有见。阿难,若缘空有应不见塞。若缘塞有应不见空,如是乃至缘明缘暗同于空塞。当知如是精觉妙明非因非缘,亦非自然非不自然。无非不非无是非是,离一切相即一切法。汝今云何于中措心,以诸世间戏论名相而得分别。如以手掌撮摩虚空,只益自劳。虚空云何随汝执捉。」

佛陀听完阿难的问题,微笑着说:「阿难,让我们用一个简单的例子来探讨这个问题。」

阿难点头表示理解,其他弟子们也竖起耳朵仔细聆听。

佛陀开始娓娓道来:「想象一下,我们现在都能看到周围的景象。这个『能看见』的能力,你认为是因为什么而存在的呢?」

阿难思考了一下,说:「也许是因为有光明?」

佛陀继续问道:「那么,如果只有在有光明的时候才能看见,我们为什么在黑暗中也能看到东西呢?」阿难愣住了。

佛陀接着说:「再想想,如果说是因为有空间,我们才能看见,那为什么我们也能看到实物呢?如果说是因为有实物,我们才能看见,那我们又怎么能看到空间呢?」

阿难和其他弟子们都露出了困惑的表情。

佛陀微笑着解释:「你看,阿难,我们的『见性』——也就是能够看见的本质,它不是因为外在的条件而存在的。它也不是因为内在的某些东西而存在的。它既不是自然而然的,也不是不自然的。」

「这个『见性』超越了所有的对立面,比如是与非、有与无。它离开了所有的形相,却又包含了一切法则。」

佛陀语重心长地说:「阿难,你现在试图用世俗的概念去理解它,就像用手去抓住空气一样。你越努力去抓,就越感到疲惫,而空气却永远不会被抓住。」

阿难恍然大悟,感慨道:「原来如此!世尊,我明白了。我们平常用的概念和语言,根本无法真正描述这个『见性』的本质。」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。理解这一点很重要。我们要学会超越常规的思维方式,才能真正领悟宇宙和我们自身的本质。」

阿难白佛言:「世尊,必妙觉性非因非缘,世尊云何常与比丘,宣说见性具四种缘。所谓因空因明因心因眼,是义云何?」

阿难听完佛陀的解释后,又提出了一个问题:「佛陀啊,如果这个妙觉性既不是因缘产生的,也不是自然存在的,那为什么您经常告诉比丘们,我们的见性是由四种条件组成的呢?您说过,见是因为有空间、光明、心识和眼睛才能存在。这是什么意思呢?」

佛言:「阿难,我说世间诸因缘相非第一义。阿难,吾复问汝。诸世间人说我能见,云何名见云何不见?」

佛陀微笑着回答:「阿难,我之前跟你们说的那些因缘,只是世俗的说法,不是最究竟的真理。让我们来想想,人们平常说的『能看见』是什么意思?什么时候算是看见,什么时候算是看不见呢?」

阿难言:「世人因于日月灯光,见种种相名之为见。若复无此三种光明则不能见。」

阿难想了想,说:「一般人认为,有阳光、月光或灯光的时候能看见东西,就叫做看见。如果没有这些光,就看不见了。」

「阿难,若无明时名不见者,应不见暗。若必见暗此但无明云何无见。阿难,若在暗时不見明故名为不见,今在明时不见暗相还名不见。如是二相俱名不见,若复二相自相陵夺,非汝见性于中暂无。如是则知二俱名见,云何不见。是故阿难,汝今当知见明之时见非是明,见暗之时见非是暗,见空之时见非是空,见塞之时见非是塞。四义成就,汝复应知见见之时见非是见。见犹离见见不能及,云何复说因缘自然及和合相。汝等声闻侠劣无识,不能通达清净实相。吾今诲汝当善思惟,无得疲怠妙菩提路。」

佛陀开始说道:「想象你在一个完全黑暗的房间里。你看不见任何东西,对吗?」

阿难回答:「是的,世尊。」

佛陀继续问:「那么,在黑暗中,你是否能看见黑暗本身呢?」

阿难思考了一下,有些困惑地说:「这……我好像能感觉到黑暗,但不确定是否能『看见』黑暗。」

佛陀点头说:「很好,阿难。现在想象房间里突然亮起了灯。你能看见光明,对吗?」

阿难回答:「是的,我能看见光明。」

佛陀又问:「那么,当你看见光明时,你还能看见黑暗吗?」

阿难摇摇头:「不能,世尊。」

佛陀微笑着说:「你看,阿难,无论是在明亮还是黑暗中,你的『看见』的能力都一直存在。它不是光明,也不是黑暗。它既不是因为有东西而存在,也不是因为没有东西而不存在。」

阿难若有所思地点点头。

佛陀继续说:「这个『看见』的能力,就像是一面永不改变的鏡子。无论鏡子前面是什么,鏡子本身都不会变成那个东西。当你看(看见)空间时,『看见』并不是空间;当你看(看见)物体时,『看见』也不是物体。」

「更有趣的是,」佛陀微笑着说,「当你是意识到自己在『看见』时,那个意识到的『看见』也不是真正的『看见』。真正的『看见』是如此的纯粹,以至于它超越了我们所有的概念和描述。」

阿难恍然大悟,惊叹道:「啊!我明白了,世尊。这个『看见』的本质如此深奥,远远超出了我们平常用的因缘、自然这些概念!」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。这就是为什么我说,你们要努力思考,不要疲倦。通向真正智慧的道路虽然艰难,但却无比珍贵。继续保持这样的求知欲和开放心态,你一定会有更多收获的。」

阿难白佛言:「世尊,如佛世尊为我等辈,宣说因缘及与自然,诸和合相与不和合。心犹未开,而今更闻见见非见重增迷闷。伏愿弘慈施大慧目,开示我等觉心明净。」作是语已悲泪顶礼承受圣旨。

阿难恭敬地对佛陀说:「世尊,您为我们解释了因缘和自然,还有各种和合与不和合的现象。但我的心还是不太明白,现在又听到『见见非见』这样的话,更加困惑了。请您慈悲为怀,给我们智慧的眼睛,让我们的觉悟之心变得明亮清净。」说完,阿难流下了感动的泪水,低头顶礼,准备聆听佛陀的教诲。

尔时世尊怜愍阿难及诸大众,将欲敷演大陀罗尼诸三摩提妙修行路。告阿难言:「汝虽强记但益多闻,于奢摩他微密观照心犹未了。汝今谛听,吾今为汝分别开示。亦令将来诸有漏者获菩提果。阿难,一切众生轮回世间,由二颠倒分别见妄。当处发生当业轮转。云何二见?一者众生别业妄见,二者众生同分妄见。」

佛陀温和地说:「亲爱的阿难,还有在座的各位,我有一些重要的道理要告诉你们。这些道理可以帮助你们,也可以帮助未来的人们找到真正的快乐和智慧。」阿难恭敬地回答:「我们洗耳恭听,世尊。」

佛陀微笑着说:「阿难,你的记忆力很好,学识也很丰富。但是在静心观照的修行上,你还需要更多的理解和练习。」阿难不好意思地低下了头。

佛陀继续说:「现在,我要告诉你们一个重要的道理。你们要仔细听,好好思考。这个道理不仅对你们有帮助,也会帮助将来的人们找到真正的解脱之道。」弟子们都竖起耳朵,专注地听着。

佛陀解释道:「你们知道为什么人们总是在这个世界上轮回不止吗?这是因为有两种错误的认识方式。」

「第一种,我们称之为『別业妄见』。这是每个人因为自己的行为和想法而产生的错误认识。」

「第二种,我们称之为『同分妄见』。这是一群人或整个社会共同拥有的错误认识。」

阿难好奇地问:「世尊,您能给我们举个例子吗?」

佛陀点点头:「当然可以。比如说,有人认为自己很丑,所以总是不自信,这就是『別业妄见』。而如果整个社会都认为某种肤色更好看,这就是『同分妄见』。」弟子们若有所思地点点头。

佛陀总结道:「这两种错误的认识方式,就像两个巨大的漩涡,不断地把人们卷入生死轮回之中。理解并超越这两种认识方式,就是我们修行的重要目标。」

就这样,佛陀开始了一堂深奥而重要的课程,帮助弟子们理解人生的本质,并指引他们走向真正的智慧之路。

「云何名为别业妄见?阿难,如世间人目有赤眚,夜见灯光别有圆影五色重叠。于意云何?此夜灯明所现圆光,为是灯色为当见色?阿难,此若灯色则非眚人何不同见。而此圆影唯眚之观,若是见色见已成色,则彼眚人见圆影者名为何等?复次阿难,若此圆影离灯别有,则合傍观屏帐几筵有圆影出。离见别有应非眼瞩,云何眚人目见圆影?是故当知色实在灯,见病为影。影见俱眚见眚非病,终不应言是灯是见。于是中有非灯非见,如第二月非体非影。何以故?第二之观捏所成故。诸有智者不应说言此捏根元,是形非形离见非见。此亦如是目眚所成,今欲名谁是灯是见。何况分别非灯非见。」

佛陀看着好奇的弟子们,微笑着说:「让我给你们讲一个有趣的故事,来解释什么是『别业妄见』。」弟子们都竖起耳朵,专注地聆听。

佛陀开始娓娓道来:「从前,有一个叫阿难的人,他的眼睛生了一点小毛病。有一天晚上,他看到一盏灯。」

「阿难,你猜他看到了什么?」佛陀问道。

阿难好奇地回答:「他看到了灯光?」

佛陀笑着说:「不仅如此。因为他眼睛的问题,他看到灯光周围有一个彩色的光圈,像彩虹一样美丽。」

「现在问题来了,」佛陀继续说,「这个彩色的光圈到底是真的存在,还是只是阿难眼睛出问题而看到的呢?」弟子们都陷入了思考。

佛陀解释道:「如果这个光圈是真的存在的,那么其他人也应该能看到,对吧?但事实是,只有阿难能看到。」

「那么,」佛陀问道,「这个光圈是不是阿难看到的东西呢?」

一个弟子回答:「看起来是的。」

佛陀点点头:「但是,如果这个光圈真的是阿难看到的东西,那么它就应该真实存在。可是我们刚才说过,其他人看不到它。」弟子们露出困惑的表情。

佛陀继续说:「其实,真相是这样的:灯光是真实存在的,但光圈是因为阿难眼睛的问题而产生的错觉。这就像是月亮只有一个,但有时候我们会看到两个月亮一样。」

「重点是,」佛陀总结道,「我们不能说这个光圈是灯光,也不能说它是阿难的视觉。它既不是真实存在的东西,也不是完全不存在的幻觉。它是由于我们的认识出了问题而产生的一种现象。」

阿难恍然大悟:「啊,我明白了!这就是『别业妄见』,是我们每个人因为自己的问题而产生的错误认识!」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。理解了这一点,我们就能更清楚地看清世界的真相,不被自己的错误认识所迷惑。」

「云何名为同分妄见?阿难,此阎浮提除大海水,中间平陆有三千洲。正中大洲东西括量,大国凡有二千三百。其余小洲在诸海中,其间或有三两百国,或一或二至于三十四十五十。阿难,若复此中有一小洲只有两国,唯一国人同感恶缘,则彼小洲当土众生,睹诸一切不祥境界。或见二日或见两月,其中乃至晕蚀珮玦彗勃飞流,负耳虹霓种种恶相。但此国见彼国众生,本所不见亦复不闻。阿难,吾今为汝以此二事进退合明。」

佛陀微笑着对弟子们说:「现在,让我给你们讲一个关于『同分妄见』的有趣故事。」弟子们都期待地看着佛陀,准备聆听新的教导。

佛陀开始娓娓道来:「想象我们生活在一个叫阎浮提的大陆上。这个大陆上有很多国家,就像一个巨大的拼图,每块拼图都是一个国家。」

「在这个大陆的某个角落,」佛陀继续说,「有一个小岛,岛上只有两个国家。有一天,其中一个国家的人们共同经历了一些不好的事情。」

阿难好奇地问:「世尊,什么样不好的事情呢?」

佛陀解释道:「比如说,他们开始看到一些奇怪的景象。有些人说他们看到了两个太阳或两个月亮在天上。有些人看到天空中出现了奇怪的光环或彗星。还有人说他们看到了不祥的彩虹。」弟子们都露出惊讶的表情。

佛陀继续说:「但有趣的是,住在岛上另一个国家的人们,却什么都没看到,也没听说过这些奇怪的事情。」

阿难若有所思地说:「这真是奇怪啊,世尊。为什么会这样呢?」

佛陀微笑着回答:「这就是我们所说的『同分妄见』。当一群人共同经历某些事情时,他们可能会产生相同的错误认识。这种错误认识虽然在他们看来是真实的,但对其他人来说却是不存在的。」

佛陀总结道:「理解这一点很重要,阿难。它告诉我们,有时候我们认为是真实的事情,可能只是我们群体共同的错误认识。我们需要保持开放的心态,理解不同人可能有不同的经历和看法。」

阿难和其他弟子们都若有所悟地点点头,感受到了这个教导的深意。

佛陀最后说:「阿难,我用这两个例子——『別业妄见』和『同分妄见』,来帮助你们更好地理解我们的认识是如何形成的,以及为什么我们需要保持谦虚和开放的态度。」

「阿难,如彼众生别业妄见,瞩灯光中所现圆影虽现似境,终彼见者目眚所成。眚即见劳非色所造,然见眚者终无见咎。例汝今日以目观见山河国土及诸众生,皆是无始见病所成。见与见缘似现前境,元我觉明见所缘眚,觉见即眚本觉明心。觉缘非眚觉所觉眚,觉非眚中此实见见。云何复名觉闻知见?是故汝今见我及汝并诸世间,十类众生皆即见眚,非见眚者彼见真精。性非眚者故不名见。」

佛陀看着阿难和其他弟子们,脸上露出慈祥的微笑。他知道接下来要讲的内容可能有些难懂,但他相信通过耐心的解释,弟子们一定能够理解。

佛陀缓缓开口说道:「阿难,让我们再来回顾一下之前说的『别业妄见』的例子。还记得那个眼睛有问题的人看到灯光周围有彩色光圈吗?」

阿难点点头:「记得,世尊。」

佛陀继续说:「那个彩色的光圈看起来很真实,但实际上是因为那个人眼睛的问题而产生的。重要的是,虽然他的眼睛有问题,但他的『看见』的能力本身是没有问题的。」

佛陀停顿了一下,确保大家都跟上了他的思路,然后说:「现在,让我们把这个道理应用到我们日常生活中。你们每天看到的山川、河流、国家,甚至是其他的生命,其实都像是那个彩色的光圈。」弟子们都露出惊讶的表情。

佛陀解释道:「这并不是说这些东西不存在,而是说我们看到的世界,是被我们长期以来的『见病』——也就是错误的认识方式——所塑造的。」

「就像那个看到彩色光圈的人一样,」佛陀继续说,「我们的『看见』的能力本身是纯净无瑕的。但是我们用这个能力去认识世界的时候,却因为各种原因而产生了错误的认识。」

阿难若有所思地问:「世尊,那么我们该如何摆脱这种错误的认识呢?」

佛陀微笑着回答:「关键在于要认识到,真正纯净的觉知是不受这些错误认识影响的。当我们意识到『我在看见』这件事时,我们就已经陷入了错误的认识中。真正的觉知是不需要意识到『我在觉知』的。」

佛陀总结道:「所以,阿难,当你看到我,看到其他人,看到这个世界的时候,要记住,这些都可能是被你的『见病』所影响的。真正纯净的觉知是超越这些的。它如此纯净,以至于我们甚至不能称它为『看见』。」

阿难和其他弟子们都若有所悟,感受到了这个教导的深刻含义。他们明白,要达到真正的智慧,需要超越日常的认识方式,直达那个纯净无瑕的觉知本质。

「阿难,如彼众生同分妄见。例彼妄见别业一人,一病目人同彼一国。彼见圆影眚妄所生,此众同分所现不祥,同见业中瘴恶所起。俱是无始见妄所生。例閻浮提三千洲中,兼四大海娑婆世界,并洎十方诸有漏国及诸众生。同是觉明无漏妙心,见闻觉知虚妄病缘,和合妄生和合妄死。若能远离诸和合缘及不和合,则复灭除诸生死因。圆满菩提不生灭性,清净本心本觉常住。」

佛陀缓缓开口说道:「阿难,还记得我们之前谈到的『同分妄见』吗?就是那个小岛上的国家,所有人都看到奇怪景象的故事。」

阿难点点头:「记得,世尊。」

佛陀继续说:「现在,让我们把这个故事和之前的『別业妄见』联系起来。想象一下,如果整个世界都像那个眼睛有问题的人一样,大家都看到了不存在的彩色光圈,那会是什么样子?」弟子们面面相觑,似乎在想象那个奇特的世界。

佛陀解释道:「这就像是整个閻浮提大陆,甚至是整个世界的人,都戴上了一副特殊的眼镜。这副眼镜让他们看到的世界充满了幻象和错觉。」

「但是,」佛陀的声音变得更加柔和,「在所有这些幻象之下,有一个纯净无瑕的心,我们称之为『妙心』。这个心就像是清澈的水,而我们平常的认识方式——看、听、感觉、思考——就像是搅动这水的手。」

阿难好奇地问:「世尊,那么我们该如何找到这个纯净的心呢?」

佛陀微笑着回答:「关键在于要学会停止搅动那清水。我们需要远离那些让我们产生错误认识的因素,无论是好的还是坏的。当我们做到这一点时,就能逐渐消除生死轮回的根源。」

佛陀的声音充满希望:「最终,我们会发现那个圆满、不生不灭、永恒存在的纯净本心。这就像是云雾散去后,露出了明亮的蓝天。」

阿难和其他弟子们都若有所悟,他们感受到了这个教导的深远含义。他们明白,要达到真正的觉悟,需要超越日常的认识方式,回归到那个最初的、纯净的各种状态。

佛陀总结道:「记住,阿难,无论这个世界看起来多么真实,它都可能是我们共同的错误认识所造成的。但是,在这些错误认识之下,有一个永恒不变的纯净本性。找到它,就是我们修行的终极目标。」

「阿难,汝虽先悟本觉妙明,性非因缘非自然性。而犹未明如是觉元,非和合生及不和合。阿难,吾今复以前尘问汝。汝今犹以一切世间,妄想和合诸因缘性,而自疑惑。证菩提心和合起者,则汝今者妙净见精,为与明和为与闇和,为与通和为与塞和。若明和者且汝观明,当明现前何处杂见。见相可辨杂何形像。若非见者云何见明。若即见者云何见见。必见圆满何处和明。若明圆满不合见和,见必异明杂则失彼性明名字。杂失明性和明非义,彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

佛陀温和地说:「阿难,你已经开始理解那个纯净的觉知本性了。你知道它不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然就存在的。但是,你还没有完全明白它的本质。」

阿难恭敬地回答:「是的,世尊。我还有很多不明白的地方。」

佛陀点点头,说:「让我们用一个简单的例子来说明。想象你正在看着一个物体。你觉得你的『看见』是怎么产生的?是不是『看见』和光明结合在一起才产生的?」

阿难思考了一会儿,说:「可能是吧,世尊。」

佛陀微笑着说:「那么,让我们仔细想想。如果『看见』是和光明结合在一起的,那么当光明出现时,『看见』在哪里呢?你能分辨出『看见』的形状吗?」阿难困惑地摇摇头。

佛陀继续说:「如果『看见』不是一个可以被看到的东西,那么它怎么能和光明结合呢?如果它可以被看到,那么谁在看这个『看见』呢?」阿难和其他弟子们都露出了思考的表情。

佛陀解释道:「你看,阿难,如果『看见』是完整的,它就不需要和任何东西结合。如果它需要和光明结合,那么它就不是完整的,也就失去了『看见』的本质。」

佛陀总结道:「同样的道理也适用于黑暗、空间和物体。我们的纯净觉知并不是由这些东西组合而成的,它本来就是完整的。」

阿难恍然大悟,说:「啊,我明白了,世尊!我们的纯净觉知本来就是完整的,不需要和任何东西结合。」

佛陀欣慰地笑了:「没错,阿难。理解这一点很重要。这样,你就能更接近那个纯净的本性了。」

「复次阿难,又汝今者妙净见精,为与明合为与暗合,为与通合为与塞合。若明合者至于暗时明相已灭,此见即不与诸暗合云何见暗。若见暗时不与暗合,与明合者应非见明。既不见明云何明合。了明非暗彼暗与通,及诸群塞亦复如是。」

佛陀笑着说:「我们来想象你的『看见』是一个小精灵。这个精灵非常神奇,能够看到所有东西。现在,我们来猜猜这个精灵是怎么工作的。」

阿难和其他弟子们都露出了期待的表情。

佛陀开始提问:「阿难,你觉得这个『看见』的小精灵是和光明在一起的,还是和黑暗在一起的?或者是和空间在一起的,还是和物体在一起的?」

阿难思考了一会儿,说:「也许是和光明在一起的吧?」

佛陀微笑着说:「那么,让我们仔细想想。如果这个小精灵是和光明在一起的,那么当天黑了,光明消失了,小精灵去哪里了呢?它怎么还能看到黑暗呢?」阿难困惑地摇摇头。

佛陀继续说:「如果你说,小精灵在黑暗中不和黑暗在一起,那么在光明中,它也应该不和光明在一起。可是如果它不和光明在一起,它又怎么能看到光明呢?」

阿难和其他弟子们都露出了思考的表情。

佛陀解释道:「你看,阿难,这个『看见』的小精灵其实是独立存在的。它不需要和光明或黑暗在一起。它可以看到光明,也可以看到黑暗,但它自己既不是光明也不是黑暗。」

佛陀总结道:「同样的道理也适用于空间和物体。我们的『看见』能力是独立的,它不需要和任何东西结合。它本来就是完整的,能够观察一切,但不受任何东西影响。」

阿难恍然大悟,说:「啊,我明白了,世尊!我们的『看见』能力是超越一切的,它不依赖于任何外在的事物。」

佛陀欣慰地笑了:「没错,阿难。理解这一点很重要。这样,你就能更接近那个纯净的本性了。」

阿难白佛言:「世尊,如我思维此妙觉元,与诸缘尘及心念虑非和合耶。」

阿难听完佛陀的解释后,若有所思地说:「世尊,根据您的教导,我开始理解了。这个妙觉的本质,是不是既不与外界的事物结合,也不与我们内心的念头结合呢?」

佛言:「汝今又言觉非和合,吾复问汝此妙见精非和合者,为非明和为非暗和,为非通和为非塞和。若非明和则见与明必有边畔。汝且谛观何处是明何处是见,在见在明自何为畔。阿难,若明际中必无见者则不相及,自不知其明相所在,畔云何成。彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

佛陀温和地说:「阿难,让我们继续我们的小游戏吧。」阿难点头表示同意:「好的,世尊。」

佛陀开始说:「刚才我们说『看见』的小精灵不和任何东西在一起。现在,让我们换个角度思考。如果这个小精灵真的完全独立,不和任何东西有关系,会发生什么呢?」

阿难好奇地问:「会发生什么,世尊?」

佛陀笑着说:「想象一下,如果『看见』和光明完全没有关系,那么它们之间应该有一个明确的界限,对吧?」阿难点头表示同意。

佛陀继续问:「那么,阿难,你能指出来吗?哪里是光明,哪里是『看见』?它们的界限在哪里?」

阿难思考了一会儿,然后困惑地摇摇头:「我找不到这个界限,世尊。」

佛陀微笑着说:「没错,阿难。如果『看见』真的和光明完全没有关系,那么『看见』就无法接触到光明,也就无法知道光明在哪里。那么,界限又怎么能存在呢?」

阿难恍然大悟:「啊,我明白了!」

佛陀总结道:「同样的道理也适用于黑暗、空间和物体。我们的『看见』能力既不是和这些东西完全在一起,也不是完全分开的。它们之间的关系很微妙,超越了我们平常的思维方式。」

阿难感慨地说:「世尊,这真是深奥啊。看来我们的『看见』能力比我想象的要神奇得多。」

佛陀欣慰地笑了:「没错,阿难。我们的觉知本性是非常奇妙的。它既不是和世界完全混合在一起,也不是完全分离的。理解这一点,可以帮助我们更接近真正的智慧。」

「又妙见精非和合者,为非明合为非暗合,为非通合为非塞合。若非明合则见与明性相乖角,如耳与明了不相触。见且不知明相所在,云何甄明合非合理。彼暗与通及诸群塞亦复如是。」

佛陀温和地说:「阿难,让我们继续我们的小游戏吧。」阿难点头表示同意:「好的,世尊。我很期待。」

佛陀开始说:「阿难,想象一下,如果我们说『看见』的小精灵完全不和光明在一起,会发生什么有趣的事情呢?」

阿难好奇地问:「会发生什么,世尊?」

佛陀笑着说:「如果『看见』和光明完全不在一起,那么它们就像是耳朵和光明一样,根本不相干。你能用耳朵看见光明吗?」

阿难笑着摇摇头:「当然不能,世尊。」

佛陀继续说:「那么,如果『看见』真的和光明完全没关系,它怎么能知道光明在哪里呢?它又怎么能分辨光明和其他东西的区别呢?」

阿难思考了一会儿,然后恍然大悟:「啊,我明白了!如果『看见』真的和光明完全没关系,那么我们就根本无法看到任何东西了。」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。同样的道理也适用于黑暗、空间和物体。我们的『看见』能力既不是完全和这些东西在一起,也不是完全分开的。它们之间的关系很微妙,超越了我们平常的思维方式。」

阿难感慨地说:「世尊,这真是太奇妙了。看来我们的『看见』能力既不是完全独立的,也不是完全依赖外界的。」

佛陀总结道:「是的,阿难。我们的觉知本性是非常奇妙的。它既不是和世界完全混合在一起,也不是完全分离的。它以一种超越我们常识的方式存在着。理解这一点,可以帮助我们更接近真正的智慧。」

「阿难,汝犹未明一切浮尘诸幻化相,当处出生随处灭尽幻妄称相。其性真为妙觉明体,如是乃至五阴六入,从十二处至十八界。因缘和合虚妄有生,因缘别离虚妄名灭。殊不能知生灭去来,本如来藏常住妙明。不动周圆妙真如性,性真常中求于去来,迷悟死生了无所得。」

佛陀温和地说:「阿难,让我们来做一个有趣的想象游戏吧。」阿难兴奋地点头:「好的,世尊。我很期待。」

佛陀开始说:「想象我们正在看一场精彩的魔术表演。魔术师变出了各种奇妙的东西——鸽子、兔子、花朵。这些东西看起来很真实,对吧?」

阿难点头:「是的,世尊。魔术表演总是令人惊叹。」

佛陀继续说:「但是,阿难,你知道这些东西其实都是幻象吗?它们在魔术师的手中出现,又在他的手中消失。它们看起来真实,但本质上并不存在。」

阿难若有所思地说:「我明白了,世尊。就像魔术一样,事物看似真实,但其实是虚幻的。」

佛陀微笑着说:「没错,阿难。我们周围的世界,包括我们的身体、感官、思想,都像是这样的魔术表演。它们看起来真实,但实际上都是因缘和合而产生的幻象。」

佛陀继续解释:「就像魔术师的手法是魔术的本质一样,在这些幻象背后,也有一个永恒不变的本质。我们称之为『如来藏』或『真如本性』。它就像魔术师的才能,永远存在,不会改变。」

阿难好奇地问:「世尊,那么我们该如何认识这个本质呢?」

佛陀慈祥地回答:「阿难,这个本质不是用我们平常的思维方式可以理解的。它不会来也不会去,不会生也不会灭。当我们试图用普通的概念去理解它时,就像在魔术表演中寻找真实的鸽子一样,是找不到的。」

阿难恍然大悟:「啊,我明白了!我们一直在追寻的真相,其实一直就在那里,只是我们用错了方法去寻找。」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。当我们放下对虚幻现象的执着,停止用普通的概念去理解世界时,我们就能更接近那个永恆不变的本质。这就是真正的智慧。」

「阿难,云何五阴本如来藏妙真如性?阿难,譬如有人以清净目观晴明空,唯一精虚迥无所有。其人无故不动目睛,瞪以发劳则于虚空别见狂花,复有一切狂乱非相。色阴当知亦复如是。阿难,是诸狂花非从空来非从目出。如是阿难,若空来者既从空来还从空入。若有出入即非虚空,空若非空自不容其花相起灭。如阿难体不容阿难。若目出者既从目出还从目入,即此花性从目出故当合有见。若有见者去既花空旋合见眼,若无见者出既翳空旋当翳眼。又见花时目应无翳,云何晴空号清明眼。是故当知色阴虚妄,本非因缘非自然性。」

佛陀温和地说:「阿难,让我们来做一个有趣的实验吧。」阿难好奇地问:「什么实验,世尊?」

佛陀说:「我们来看看天空。」

阿难和其他弟子们抬头望向湛蓝的天空。

佛陀继续说:「现在,阿难,请你盯着天空看,不要眨眼。」

阿难照做了。过了一会儿,佛陀问:「你看到什么了吗?」

阿难惊讶地说:「世尊,我看到了一些奇怪的东西!有些小点在天空中飘动,还有一些奇怪的形状。」

佛陀微笑着说:「很好,阿难。这些你看到的东西,我们称之为『狂花』。它们看起来很真实,对吧?」

阿难点头:「是的,世尊。它们确实看起来很真实。」

佛陀问:「那么,阿难,这些『狂花』是从哪里来的呢?是从天空来的吗?」

阿难思考了一下,说:「似乎不是,世尊。因为天空本来是空的。」

佛陀点头:「那么,它们是从你的眼睛里出来的吗?」

阿难又想了想,摇头说:「也不像,世尊。如果是从眼睛里出来的,那么我应该一直能看到它们。」

佛陀微笑着说:「没错,阿难。这些『狂花』既不是从天空来,也不是从眼睛出来。它们只是因为你盯着看太久,眼睛疲劳而产生的幻象。」

佛陀继续解释:「我们的世界就像这些『狂花』一样。我们看到的一切,感受到的一切,都像这些幻象一样。它们看起来真实,但实际上并不是真正存在的。」

阿难恍然大悟:「啊,我明白了!世尊,您是说我们所看到的世界,其实都是我们自己心念产生的幻象吗?」

佛陀欣慰地点点头:「没错,阿难。我们的感官和心念就像是那个疲劳的眼睛,产生了各种幻象。但是,就像天空始终是清净的一样,在这些幻象背后,有一个永恆不变的本质。这就是我们要追求的真理。」

「阿难,譬如有人手足宴安百骸调适,忽如忘生性无违顺。其人无故以二手掌于空相摩,于二手中妄生涩滑冷热诸相。受阴当知亦复如是。阿难,是诸幻触不从空来不从掌出。如是阿难,若空来者,既能触掌何不触身。不应虚空选择来触。若从掌出应非待合。又掌出故,合则掌知离即触入。臂腕骨髓应亦觉知入时踪迹。必有觉心知出知入,自有一物身中往来。何待合知要名为触。是故当知受阴虚妄,本非因缘非自然性。」

佛陀温和地说:「阿难啊,想象一下,有个人身体非常舒适,四肢百骸都很放松。他感觉很好,甚至忘记了自己的存在。突然间,这个人不知怎么地,开始用双手在空中互相摩擦。奇怪的是,他的手掌开始感受到各种奇怪的感觉——粗糙、光滑、冷、热等等。」

佛陀继续解释道:「这些感觉就像我们的感受一样,都是虚幻的。你想啊,这些感觉既不是从空气中来的,也不是从手掌里冒出来的。如果是从空气来的,为什么只有手掌有感觉,身体其他部位却没有呢?空气总不会挑三拣四吧!如果是从手掌里冒出来的,那么不用两手相碰就应该能感觉大。而且,如果真的是从手掌出来的,那么分开时,这些感觉应该会回到手臂、手腕、骨头和骨髓里去,我们应该能感觉到它们的踪迹才对。」

佛陀最后总结道:「所以啊,阿难,我们的感受就像这个例子一样,都是虚幻的。它们不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然存在的。我们要明白这一点,才能看清楚世界的真相。」

「阿难,譬如有人谈说醋梅口中水出,思踏悬崖足心酸涩。想阴当知亦复如是。阿难,如是醋说不从梅生非从口入。如是阿难,若梅生者梅合自谈何待人说。若从口入自合口闻何须待耳。若独耳闻此水何不耳中而出。想踏悬崖与说相类。是故当知想阴虚妄,本非因缘非自然性。」

佛陀温和地说:「阿难啊,你有没有遇到过这样的情况?」佛陀微笑着问道,「有人在谈论酸梅的时候,嘴里突然开始分泌唾液?或者当你想象自己站在悬崖边上,脚底突然感到发麻?」

阿难点了点头,表示他确实有过类似的经历。

佛陀继续说:「这就是我们的想象力在作怪啊!我们的想象就像这样,能够影响我们的身体反应。」

接着,佛陀开始深入解释:「你想啊,当别人谈论酸梅时,你嘴里的唾液并不是从梅子里流出来的,也不是从别人的嘴里流进你的嘴的。如果真的是梅子在说话,为什么要等人来谈论呢?梅子自己就会说话了。如果是从别人的嘴里流进来的,那么你的嘴应该能听到,为什么还需要用耳朵来听呢?而且,如果只有耳朵听到,为什么唾液不从耳朵里流出来呢?」

佛陀笑着说:「想象自己站在悬崖边的例子也是一样的道理。」

最后,佛陀总结道:「所以啊,阿难,我们的想象力虽然强大,但它其实是虚幻的。它不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然存在的。我们要明白这一点,才能更好地理解我们的心智。」

我们的想象力虽然能够影响我们的身体反应,但它并不是真实存在的东西。佛陀通过这些生动的例子,教导我们要学会区分想象和现实,不要被自己的想象所困扰或迷惑。

「阿难,譬如暴流波浪相续前际后际不相逾越。行阴当知亦复如是。阿难,如是流性不因空生不因水有。亦非水性非离空水。如是阿难,若因空生则诸十方无尽虚空成无尽流,世界自然俱受沦溺。若因水有则此暴流性应非水,有所有相今应现在。若即水性则澄清时应非水体。若离空水,空非有外水外无流。是故当知行阴虚妄,本非因缘非自然性。」

佛陀用了一个关于河流的有趣比喻:「阿难啊,」佛陀温和地说道,「你有没有注意过湍急的河流?那些波浪一个接一个,前浪推后浪,永不停歇。」

阿难点头表示理解,佛陀继续说:「我们的行为和想法就像这些波浪一样,不断地涌现又消失。但是,让我们仔细想想这个河流的本质。」

佛陀开始深入解释:「这个流动的特性,既不是因为空气而产生的,也不是因为水而存在的。它既不完全等同于水的本质,也不能离开空气和水而独立存在。」

「你想啊,」佛陀微笑着说,「如果流动是因为空气而产生的,那么整个世界的空气都会变成河流,我们早就被淹没了!如果是因为水而存在的,那么流动就不应该是水的特性,而应该是某种独立的东西。如果流动就是水的本质,那么当水静止时,它就不再是水了。如果流动既不是空气也不是水,那么离开了这两者,流动又从何而来呢?」

最后,佛陀总结道:「所以啊,阿难,我们的行为和想法,就像这个河流一样,看似真实,其实是虚幻的。它们既不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然存在的。我们要明白这一点,才能真正理解我们的本质。」

我们的行为和想法虽然看起来连续不断,就像河流一样,但实际上它们并没有一个固定不变的本质。佛陀通过这个生动的比喻,教导我们要超越表面现象,去理解事物的本质,不要被虚幻的现象所迷惑。

「阿难,譬如有人取频伽瓶塞其两孔满中擎空,千里远行用饷他国。识阴当知亦复如是。阿难,如是虚空非彼方来非此方入。如是阿难,若彼方来则本瓶中既贮空去,于本瓶地应少虚空。若此方入开孔倒瓶应见空出。是故当知识阴虚妄,本非因缘非自然性。」

佛陀用了一个关于瓶子的有趣比喻:「阿难啊,」佛陀微笑着说,「想象有个人拿了一个频伽瓶。这种瓶子有两个小孔,他把这两个孔都塞住了。」

「然后呢?」阿难好奇地问。

佛陀继续说:「这个人认为他在瓶子里装满了『空气』,然后他带着这个瓶子走了很远很远的路,想把这『空气』送给另一个国家的人。」

阿难听得一头雾水,佛陀见状解释道:「我们的意识就像这个瓶子里的『空气』一样。看起来似乎装了些东西,但实际上什么都没有。」

佛陀接着深入分析:「你想啊,如果瓶子里的空气真的是从远方带来的,那么远方的地方是不是应该少了一些空气?如果空气是从这里装进去的,那么打开瓶子倒过来的时候,是不是应该看到空气流出来?」

阿难恍然大悟,佛陀总结道:「所以啊,阿难,我们的意识就像这个瓶子里的空气一样,看似存在,实际上是虚幻的。它既不是因为某些原因而产生的,也不是自然而然存在的。我们要明白这一点,才能真正理解我们的心智。」

这个故事告诉我们,我们的意识虽然感觉很真实,就像瓶子里装着的东西一样,但实际上它并没有一个固定不变的本质。佛陀通过这个生动的比喻,教导我们要超越表面现象,去理解心智的本质,不要被虚幻的现象所迷惑。这个寓言深入浅出地解释了佛教中关于意识本质的深奥道理,让我们能够更容易理解这个复杂的概念。

「通过这些比喻,你应该能够理解,五蕴——色、受、想、行、识——都是虚幻的。它们的本质就是如来藏的妙真如性。一旦我们真正理解了这一点,我们就能超越这些幻象,看到事物的真实本质。」