《楞严经第一卷》重点摘要

- 开场背景:故事发生在王舍城的祇桓精舍,阿难尊者因乞食时遇到摩登伽女的诱惑,几乎破戒

- 佛陀救度:佛陀察觉阿难的危机,派文殊菩萨前去救援,文殊菩萨持咒语救出阿难

- 阿难的忏悔:阿难回到佛前,忏悔自己的过失,请求佛陀开示修行之道

- 佛陀开示:佛陀指出阿难虽多闻强记,但未能开悟的原因,强调真心与妄心的区别

- 七处征心:佛陀通过详细的问答,引导阿难寻找"心"的所在,逐一否定了心在身内、身外、眼根、内外等处的观点

- 见性论述:佛陀开始论述"见性"的概念,说明见性不生不灭,常住不变

- 阿难的疑惑:阿难对佛陀的教导产生疑惑,质疑如果真心常住,为何众生会轮回生死

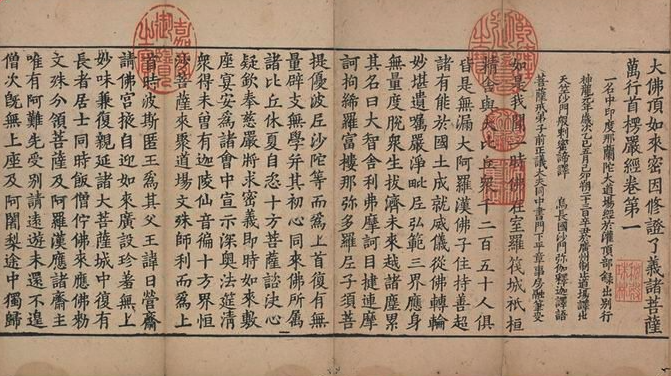

《楞严经第一卷》完整经文

如是我闻。一时佛在室罗筏城祇桓精舍,与大比丘众千二百五十人俱。皆是无漏大阿罗汉,佛子住持善超诸有,能于国土成就威仪,从佛转轮妙堪遗嘱,严净毗尼弘范三界,应身无量度脱众生,拔济未来越诸尘累。其名曰:大智舍利弗、摩诃目乾连、摩诃拘絺罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优波尼沙陀等而为上首。

复有無量辟支无学并其初心,同来佛所。属诸比丘休夏自恣,十方菩萨咨决心疑,钦奉慈严将求密义。即时如来敷座宴安,为诸会中宣示深奥,法筵清众得未曾有。迦陵仙音遍十方界,恒沙菩萨来聚道场,文殊师利而为上首。

时波斯匿王为其父王讳日营斋,请佛宫掖自迎如来,广设珍羞无上妙味,兼复亲延诸大菩萨。城中复有长者居士,同时饭僧伫佛来应。佛敕文殊分领菩萨及阿罗汉应诸斋主。唯有阿难先受别请,远游未还不遑僧次。既无上座及阿阇黎,途中独归其日无供。

即时阿难执持应器,于所游城次第循乞。心中初求最后檀越以为斋主,无问净秽刹利尊姓及旃陀罗,方行等慈不择微贱,发意圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊,诃须菩提及大迦叶,为阿罗汉心不均平,钦仰如来开阐无遮度诸疑谤。经彼城隍徐步郭门,严整威仪肃恭斋法。

尔时阿难因乞食次经历淫室,遭大幻术摩登伽女,以娑毗迦罗先梵天咒摄入淫席,淫躬抚摩将毁戒体。如来知彼淫术所加,斋毕旋归。王及大臣长者居士,俱来随佛愿闻法要。于时世尊顶放百宝无畏光明,光中出生千葉宝莲,有佛化身结跏趺坐,宣说神咒。敕文殊师利将咒往护,恶咒销灭,提奘阿难及摩登伽归来佛所。

阿难见佛顶礼悲泣,恨无始来一向多闻未全道力。殷勤启请十方如来得成菩提,妙奢摩他三摩禅那最初方便。于时复有恒沙菩萨及诸十方大阿罗汉辟支佛等,俱愿乐闻,退坐默然承受圣旨。

佛告阿难:「汝我同气,情均天伦当初发心。于我法中见何胜相,顿时舍世间深重恩爱?」

阿难白佛:「我见如来三十二相,胜妙殊绝形体映彻犹如琉璃。常自思惟此相非是欲爱所生。何以故?欲气粗浊腥臊交遘脓血杂乱,不能发生胜净妙明紫金光聚。是以渴仰从佛剃落。」

佛言:「善哉阿难!汝等当知一切众生,从无始来生死相续,皆由不知常住真心性净明体,用诸妄想。此想不真故有轮转。汝今欲研无上菩提真发明性,应当直心酬我所问。十方如来同一道故,出离生死皆以直心。心言直故,如是乃至终始地位中间,永无诸委曲相。」

「阿难,我今问汝。当汝发心缘于如来三十二相,将何所见?谁为爱乐?」

阿难白佛言:「世尊,如是爱乐用我心目。由目观见如来胜相心生爱乐,故我发心愿舍生死。」

佛告阿难:「如汝所说,真所爱乐因于心目。若不识知心目所在,则不能得降伏尘劳。譬如国王为贼所侵,发兵讨除,是兵要当知贼所在。使汝流转心目为咎。吾今问汝:唯心与目今何所在?」

阿难白佛言:「世尊,一切世间十种异生,同将识心居在身内。纵观如来青莲花眼亦在佛面。我今观此浮根四尘只在我面,如是识心实居身内。」

佛告阿难:「汝今现坐如来讲堂,观祇陀林今何所在?」

「世尊,此大重阁清净讲堂在给孤园,今祇陀林实在堂外。」

「阿难,汝今堂中先何所见?」

「世尊,我在堂中,先见如来次观大众。如是外望方瞩林园。」

「阿难,汝瞩林园因何有见?」

「世尊,此大讲堂户牖开豁,故我在堂得远瞻见。」

尔时世尊在大众中,舒金色臂摩阿难顶,告示阿难及诸大众:「有三摩提名大佛顶首楞严王,具足万行十方如来一门超出妙庄严路。汝今谛听。」阿难顶礼伏受慈旨。

佛告阿难:「如汝所言身在讲堂,户牖开豁远瞩林园。亦有众生在此堂中,不见如来见堂外者。」

阿难答言:「世尊在堂,不见如来能见林泉,无有是处。」

「阿难,汝亦如是。汝之心灵一切明了,若汝现前所明了心实在身内,尔时先合了知内身。颇有众生先见身中后观外物?纵不能见心肝脾胃,爪生发长筋转脉摇,诚合明了。如何不知?必不内知云何知外?是故应知汝言觉了能知之心,住在身内无有是处。」

阿难稽首而白佛言:「我闻如来如是法音,悟知我心实居身外。所以者何?譬如灯光然于室中,是灯必能先照室内,从其室门后及庭际。一切众生不见身中独见身外,亦如灯光居在室外不能照室。是義必明将无所惑,同佛了義得无妄耶?」

佛告阿难:「是诸比丘,适来从我室罗筏城,循乞抟食归祇陀林。我已宿斋,汝观比丘一人食时诸人饱不?」

阿难答言:「不也,世尊。何以故?是诸比丘,虽阿罗汉躯命不同,云何一人能令众饱。」

佛告阿难:「若汝觉了知见之心实在身外,身心相外自不相干,则心所知身不能觉,觉在身际心不能知。我今示汝兜罗绵手,汝眼见时心分别不?」

阿难答言:「如是,世尊。」

佛告阿难:「若相知者云何在外?是故应知汝言觉了能知之心住在身外,无有是处。」

阿难白佛言:「世尊,如佛所言不见内故不居身内,身心相知不相离故不在身外。我今思惟知在一处。」

佛言:「处今何在?」

阿难言:「此了知心,既不知内而能见外。如我思忖潜伏根里,犹如有人取琉璃椀合其两眼。虽有物合而不留碍,彼根随见随即分别。然我觉了能知之心,不见内者为在根故,分明瞩外无障碍者潜根内故。」

佛告阿难:「如汝所言,潜根内者犹如琉璃。彼人当以琉璃笼眼,当见山河见琉璃不?」

「如是世尊,是人当以琉璃笼眼实见琉璃。」

佛告阿难:「汝心若同琉璃合者,当见山河何不见眼?若见眼者,眼即同境不得成随。若不能见云何说言此了知心,潜在根内如琉璃合。是故应知汝言觉了能知之心,潜伏根里如琉璃合,无有是处。」

阿难白佛言:「世尊,我今又作如是思惟。是众生身府藏在中窍穴居外,有藏则暗有窍则明。今我对佛开眼见明名为见外,闭眼见暗名为见内。是義云何?」

佛告阿难:「汝当闭眼见暗之时,此暗境界为与眼对为不对眼?若与眼对暗在眼前云何成内?若成内者,居暗室中无日月灯,此室暗中皆汝焦府。若不对者云何成见?若离外见内对所成,合眼见暗名为身中,开眼见明何不见面?若不见面内对不成。见面若成,此了知心及与眼根,乃在虚空何成在内?若在虚空自非汝體即应如来今见汝面亦是汝身。汝眼已知身合非觉,必汝执言身眼两觉应有二知,即汝一身应成两佛。是故应知汝言见暗名见内者无有是处。」

阿难言:「我常闻佛开示四众,由心生故种种法生,由法生故种种心生。我今思惟即思惟体实我心性,随所合处心则随有,亦非内外中间三处。」

佛告阿难:「汝今说言由法生故种种心生,随所合处心随有者,是心无体则无所合。若无有体而能合者,则十九界因七尘合是义不然。若有体者如汝以手自挃其体,汝所知心为复内出为从外入。若复内出还见身中,若从外来先合见面。」

阿难言:「见是其眼心知非眼,为见非義。」

佛言:「若眼能见汝在室中门能见不?则诸已死尚有眼存应皆见物。若见物者云何名死?」

「阿难,又汝觉了能知之心若必有體,为复一体为有多体?今在汝身为复遍体为不遍体?若一体者,则汝以手挃一肢时,四肢应觉。若咸觉者挃应无在,若挃有所则汝一体自不能成。若多體者则成多人何體为汝?若遍體者同前所挃,若不遍者当汝触头亦触其足,头有所觉足应无知。今汝不然。是故应知随所合处心则随有無有是处。」

阿难白佛言:「世尊,我亦闻佛与文殊等诸法王子谈实相时,世尊亦言心不在内亦不在外。如我思惟内无所见外不相知,内无知故在内不成,身心相知在外非義。今相知故复内无见当在中间。」

佛言:「汝言中间,中必不迷非无所在。今汝推中中何为在?为复在处为当在身?若在身者在边非中在中同内,若在处者为有所表为无所表。无表同无表则无定。何以故?如人以表表为中时,东看则西南观成北,表體既混心应杂乱。」

阿难言:「我所说中非此二种。如世尊言眼色为缘生于眼识,眼有分别色尘无知,识生其中则为心在。」

佛言:「汝心若在根尘之中,此之心體为复兼二为不兼二?若兼二者物体杂乱,物非體知成敌两立云何为中?兼二不成非知不知即无體性中何为相?是故应知当在中间无有是处。」

阿难白佛言:「世尊,我昔见佛与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子共转法轮,常言觉知分别心性,既不在内亦不在外,不在中间俱无所在。一切无著名之为心,则我无著名为心不?」

佛告阿难:「汝言觉知分别心性俱无在者,世间虚空水陆飞行,诸所物象名为一切。汝不著者为在为无?无则同于龟毛兔角云何不著?有不著者不可名无。无相则无非无则相,相有则在云何无著?是故应知一切无著,名觉知心无有是处。」

尔时阿难在大众中即从座起,偏袒右肩右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「我是如来最小之弟,蒙佛慈爱虽今出家犹恃憍怜。所以多闻未得无漏,不能折伏娑毗罗咒,为彼所转溺于淫舍。当由不知真际所指,唯愿世尊大慈哀愍,开示我等奢摩他路,令诸阐提隳弥戾车。」作是语已,五體投地。及诸大众倾渴翘佇钦闻示诲。

尔时世尊从其面门放种种光,其光晃耀如百千日。普佛世界六种震动,如是十方微尘国土一时开现。佛之威神令诸世界合成一界,其世界中所有一切诸大菩萨,皆住本国合掌承听。

佛告阿难:「一切众生,从无始来种种颠倒,業种自然如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提,乃至别成声闻缘觉,及成外道诸天魔王及魔眷属,皆由不知二种根本错乱修习。犹如煮沙欲成嘉饌,纵经尘劫终不能得。云何二种?阿难,一者无始生死根本,则汝今者与诸众生,用攀缘心为自性者。二者无始菩提涅槃元清净體,则汝今者识精元明,能生诸缘缘所遗者。由诸众生遗此本明,虽终日行而不自觉枉入诸趣。」

「阿难,汝今欲知奢摩他路愿出生死,今复问汝。」即时如来举金色臂屈五轮指,语阿难言:「汝今见不?」

阿难言:「见。」

佛言:「汝何所见?」

阿难言:「我见如来举臂屈指,为光明拳曜我心目。」

佛言:「汝将谁见?」

阿难言:「我与大众同将眼见。」

佛告阿难:「汝今答我,如来屈指为光明拳,耀汝心目汝目可见。以何为心当我拳耀?」

阿难言:「如来现今征心所在,而我以心推穷寻逐,即能推者我将为心。」

佛言:「咄,阿难!此非汝心。」

阿难矍然避座合掌起立白佛:「此非我心,当名何等?」

佛告阿难:「此是前尘虚妄相想,惑汝真性。由汝无始至于今生,认贼为子,失汝元常故受轮转。」

阿难白佛言:「世尊,我佛宠弟,心爱佛故令我出家。我心何独供养如来,乃至遍历恒沙国土,承事诸佛及善知识发大勇猛,行诸一切难行法事皆用此心。纵令谤法永退善根亦因此心。若此发明不是心者,我乃无心同诸土木。离此觉知更无所有,云何如来说此非心?我实惊怖兼此大众无不疑惑。唯垂大悲开示未悟。」

尔时世尊开示阿难及诸大众,欲令心入无生法忍。于师子座摩阿难顶而告之言:「如来常说诸法所生唯心所现。一切因果世界微尘因心成體。阿难,若诸世界一切所有,其中乃至草葉縷结,诘其根元咸有體性。纵令虚空亦有名貌,何况清净妙净明心性一切心而自无體。」

「若汝执悋分别觉观,所了知性必为心者,此心即应离诸一切色香味触,诸尘事业别有全性。如汝今者承听我法,此则因声而有分别。纵灭一切见闻觉知,内守幽闲犹为法尘分别影事。我非敕汝执为非心,但汝于心,微细揣摩若离前尘有分别性即真汝心。若分别性离尘无體,斯则前尘分别影事。尘非常住若变灭时,此心则同龟毛兔角,则汝法身同于断灭,其谁修证无生法忍。」

即时阿难与诸大众默然自失。

佛告阿难:「世间一切诸修学人,现前虽成九次第定,不得漏尽成阿罗汉。皆由执此生死妄想误为真实,是故汝今虽得多闻不成圣果。」

阿难闻已重复悲泪,五體投地,长跪合掌而白佛言:「自我从佛发心出家,恃佛威神,常自思惟无劳我修,将谓如来惠我三昧。不知身心本不相代,失我本心,虽身出家心不入道。譬如穷子舍父逃逝,今日乃知虽有多闻,若不修行与不闻等。如人说食终不能饱。世尊,我等今者二障所缠,良由不知寂常心性。唯愿如来哀愍穷露,发妙明心开我道眼。」

即时如来从胸卍字涌出宝光,其光晃昱有百千色。十方微尘普佛世界一时周遍,遍灌十方所有宝刹诸如来顶,旋至阿难及诸大众。告阿难言:「吾今为汝建大法幢,亦令十方一切众生,获妙微密性净明心得清净眼。」

「阿难,汝先答我见光明拳,此拳光明因何所有?云何成拳?汝将谁见?」

阿难言:「由佛全體阎浮檀金赩如宝山,清净所生故有光明。我实眼观五轮指端,屈握示人故有拳相。」

佛告阿难:「如来今日实言告汝,诸有智者要以譬喻而得开悟。阿难,譬如我拳,若无我手不成我拳。若无汝眼不成汝见。以汝眼根例我拳理,其義均不?」

阿难言:「唯然世尊,既无我眼不成见,以我眼根例如来拳事義相类。」

佛告阿难:「汝言相类是義不然。何以故?如无手人拳毕竟灭,彼无眼者非见全无。所以者何?汝试于途询问盲人汝何所见。彼诸盲人必来答汝,我今眼前唯见黑暗更无他瞩。以是義观前尘自暗见何亏损。」

阿难言:「诸盲眼前,唯睹黑暗云何成见?」

佛告阿难:「诸盲无眼唯观黑暗,与有眼人处于暗室,二黑有别为无有别?」

「如是世尊,此暗中人与彼群盲,二黑校量曾无有异。」

「阿难,若无眼人全见前黑,忽得眼光还于前尘,见种种色名眼见者。彼暗中人全见前黑,忽获灯光亦于前塵,见种种色应名灯见。若灯见者灯能有见自不名灯,又则灯观何关汝事。是故当知灯能显色,如是见者是眼非灯。眼能显色,如是见性是心非眼。」

阿难虽复得闻是言,与诸大众口已默然心未开悟。犹冀如来慈音宣示,合掌清心佇佛悲诲。

尔时世尊舒兜羅綿網相光手开五轮指,诲敕阿难及诸大众:「我初成道于鹿园中,为阿若多五比丘等及汝四众言,一切众生不成菩提及阿罗汉,皆由客尘烦恼所误。汝等当时因何开悟今成圣果?」

时憍陈那起立白佛:「我今长老于大众中独得解名。因悟客尘二字成果。世尊,譬如行客投寄旅亭,或宿或食食宿事毕,俶装前途不遑安住。若实主人自无攸往。如是思惟不住名客,住名主人。以不住者名为客義。又如新霁清旸升天,光入隙中,发明空中诸有尘相。尘质摇动虚空寂然。如是思惟澄寂名空,摇动名尘。以摇动者名为尘義。」

佛言:「如是。」

即时如来于大众中屈五轮指,屈已复开开已又屈。谓阿难言:「汝今何见?」

阿难言:「我见如来百宝轮掌众中开合。」

佛告阿难:「汝见我手众中开合,为是我手有开有合,为复汝见有开有合?」

阿难言:「世尊,宝手众中开合,我见如来手自开合,非我见性自开自合。」

佛言:「谁动谁静?」

阿难言:「佛手不住而我见性,尚无有静谁为无住。」

佛言:「如是。」

如来于是从轮掌中,飞一宝光在阿难右,即时阿难回首右[办 - 力 + 目]。又放一光在阿难左,阿难又则回首左[办 - 力 + 目]。

佛告阿难:「汝头今日何因摇动?」

阿难言:「我见如来出妙宝光来我左右,故左右观头自摇动。」

「阿难,汝[办 - 力 + 目]佛光左右动头,为汝头动为复见动?」

「世尊,我头自动而我见性,尚无有止谁为摇动。」

佛言:「如是。」

于是如来普告大众:「若复众生以摇动者名之为尘,以不住者名之为客。汝观阿难头自动摇神无所动,又汝观我手自开合见无舒卷。云何汝今以动为身以动为境?从始洎终念念生灭,遗失真性颠倒行事,性心失真认物为己,轮回是中自取流转。」

《楞严经第一卷》白话文翻译

如是我闻。一时佛在室罗筏城祇桓精舍,与大比丘众千二百五十人俱。皆是无漏大阿罗汉,佛子住持善超诸有,能于国土成就威仪,从佛转轮妙堪遗嘱,严净毗尼弘范三界,应身无量度脱众生,拔济未来越诸尘累。其名曰:大智舍利弗、摩訶目乾连、摩訶拘絺罗、富樓那彌多羅尼子、须菩提、优波尼沙陀等而为上首。

很久很久以前,在一个叫做室罗筏城的地方,有一座美丽的祇桓精舍。有一天,佛陀和他的一千二百五十个学生们聚在一起。这些学生都是非常厉害的修行者,他们跟随佛陀学习,并且帮助其他人变得更好。在这群学生中,有一些特别出色的人,比如大智慧的舍利弗、神通广大的目乾连、聪明过人的拘絺罗、善于说法的富楼那、深解空性的须菩提,还有优波尼沙陀等等。他们就像是班上的小班长一样,带领着其他同学。

复有無量辟支无学并其初心,同来佛所。属诸比丘休夏自恣,十方菩萨咨决心疑,钦奉慈严将求密義。即时如来敷座宴安,为诸会中宣示深奥,法筵清众得未曾有。迦陵仙音遍十方界,恒沙菩萨来聚道场,文殊师利而为上首。

那天,还有许多其他的修行者也来到了佛陀那里。大家都很兴奋,因为他们刚刚结束了一个重要的修行期,想要向佛陀请教一些问题。佛陀看到大家都来了,就坐下来,准备给大家讲一些很深奥的道理。就在这时,天空中传来了美妙的音乐声,仿佛是在欢迎大家。更多的修行者从四面八方赶来,想要听佛陀讲经。在这些新来的人中,有一位叫文殊师利的,他非常聪明,大家都很尊敬他。

时波斯匿王为其父王讳日营斋,请佛宫掖自迎如来,广设珍羞无上妙味,兼复亲延诸大菩萨。城中复有长者居士,同时饭僧佇佛来应。佛敕文殊分领菩萨及阿罗汉应诸斋主。唯有阿难先受别请,远游未还不遑僧次。既无上座及阿阇黎,途中独归其日无供。

城里的国王波斯匿为了纪念他的父亲,准备了一顿丰盛的斋饭。他亲自邀请佛陀和其他修行者去王宫吃饭。城里的其他富人们也准备了美味的食物,希望能请佛陀去他们家。佛陀看到大家都这么热情,就让文殊师利带领一些学生去接受邀请。但是有一个叫阿难的学生,他早就答应了别人的邀请,所以没有跟大家一起。阿难一个人走在回来的路上,肚子咕咕叫,因为那天他没有吃到任何东西。他心里想:「哎呀,早知道就跟大家一起去吃饭了。」

即时阿难执持应器,于所游城次第循乞。心中初求最后檀越以为斋主,无问净秽刹利尊姓及旃陀罗,方行等慈不择微贱,发意圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊,诃须菩提及大迦叶,为阿罗汉心不均平,钦仰如来开阐无遮度诸疑谤。经彼城隍徐步郭门,严整威仪肅恭斋法。

阿难是个很善良的人。他拿着他的饭碗,在城里一家一家地乞食。他心里想着:「我要找到最后一个给我食物的人,请他做我的斋主。」阿难不管别人是富人还是穷人,他在这对每个人都很友善,因为他想帮助所有的人变得更好。阿难记得佛陀曾经教导过,不应该区别对待不同的人。所以他决定要平等地对待每一个人,不管他们是谁。他走路的时候很小心,保持整洁的样子,因为他知道乞食是一件很神圣的事情。

尔时阿难因乞食次经历淫室,遭大幻术摩登伽女,以娑毗迦罗先梵天咒摄入淫席,淫躬抚摩将毁戒体。如来知彼淫术所加,斋毕旋归。王及大臣长者居士,俱来随佛愿闻法要。于时世尊顶放百宝无畏光明,光中出生千葉宝莲,有佛化身结跏趺坐,宣说神咒。敕文殊师利将咒往护,恶咒销灭,提奘阿难及摩登伽归来佛所。

就在这时,阿难走到了一个不太好的地方。那里有个叫摩登伽的女孩,她会一些神奇的法术。她用了一个很厉害的咒语,想要让阿难留在那里。阿难差点就要违背他的修行誓言了!佛陀知道阿难遇到麻烦了。他吃完饭后,就带着国王和其他人一起回来。大家都想听佛陀讲道理。这时,佛陀的头顶上突然发出了漂亮的光芒,光芒中出现了一朵大莲花,花上还坐著一个佛陀的分身!这个分身开始念一个神奇的咒语。佛陀让文殊师利拿着这个咒语去帮助阿难。很快,坏咒语就被消除了,阿难和摩登伽都安全地回到了佛陀身边。

阿难见佛顶礼悲泣,恨无始来一向多闻未全道力。殷勤启请十方如来得成菩提,妙奢摩他三摩禅那最初方便。于时复有恒沙菩萨及诸十方大阿罗汉辟支佛等,俱愿乐闻,退坐默然承受聖旨。

阿难看到佛陀,感动得哭了起来。他说:「佛陀,我一直只顾著学习知识,却没有真正修行,所以才会遇到危险。」他恳求佛陀教他怎样才能成为一个真正的修行者。 这时,很多其他的修行者也来了,他们都想听佛陀讲解这个道理。大家安静地坐下,等待著佛陀的教导。

佛告阿难:「汝我同气,情均天倫当初发心。于我法中见何胜相,顿时舍世间深重恩爱?」

佛陀和他的學生阿难坐在一起聊天。佛陀微笑著问阿难:「阿难,我们就像一家人一样亲近。告诉我,你当初为什么要放弃世俗的生活,来跟随我学习呢?」

阿难白佛:「我见如来三十二相,胜妙殊绝形體映彻犹如琉璃。常自思惟此相非是欲爱所生。何以故?欲气粗浊腥臊交遘脓血杂乱,不能发生胜净妙明紫金光聚。是以渴仰从佛剃落。」

阿难认真地想了想,然后回答说:「佛陀,我跟随您是因为我看到您有三十二種特别的相貌。您的身体就像美丽的水晶一样透明纯净。我常常想,这么美好的相貌一定不是因为普通的原因而产生的。」阿难接著解释:「您知道的,一般人的身体是由各种不太乾净的东西组成的。但您的身体却散发著金色的光芒,非常特别。所以我才决定剃掉头发,成为您的學生。」

佛言:「善哉阿难!汝等当知一切众生,从无始来生死相续,皆由不知常住真心性净明體,用诸妄想。此想不真故有輪轉。汝今欲研无上菩提真发明性,应当直心酬我所问。十方如来同一道故,出离生死皆以直心。心言直故,如是乃至终始地位中间,永无诸委曲相。」

听完阿难的话,佛陀高兴地说:「阿难,你说得很好!」接著,佛陀开始教导阿难一些重要的道理:「阿难,你要知道,所有的生命从很久很久以前就一直在輪迴。这是因为他们不了解自己内心真正的本性。他们常常用错误的想法来看待世界,所以才会一直輪迴。」佛陀继续说:「如果你想要真正地了解最高的智慧,你就要诚实地回答我接下来的问题。所有的佛陀都是通过诚实和正直的心来摆脱輪迴的。只有保持真诚,从开始到结束,中间都不弯曲,才能真正地修行。」

「阿难,我今问汝。当汝发心缘于如来三十二相,将何所见?谁为爱乐?」

佛陀和阿难又坐在一起聊天。佛陀想要教导阿难一些重要的道理,于是他问道:「阿难,你还记得你为什么想要跟著我学习吗?是因为你看到了我身上的三十二種特别的相貌,对吧?那么,告诉我,你是用什么来看的?又是用什么来喜欢的呢?」

阿难白佛言:「世尊,如是爱乐用我心目。由目观见如来胜相心生爱乐,故我发心愿舍生死。」

阿难想了想,回答说:「佛陀,我是用我的眼睛看到您的,然后用我的心来喜欢您的。因为我的眼睛看到您那么特别,我的心就很喜欢,所以我才决定要跟著您学习,不再輪迴。」

佛告阿难:「如汝所说,真所爱乐因于心目。若不识知心目所在,则不能得降伏尘劳。譬如国王为贼所侵,发兵讨除,是兵要当知贼所在。使汝流转心目为咎。吾今问汝:唯心与目今何所在?」

佛陀听完后,笑著说:「阿难,你说得对,你是用眼睛看,用心来喜欢。但是,如果你不知道你的眼睛和心在哪里,你就没办法真正地修行。」接著,佛陀用了一个小故事来解释:「就像一个国王,如果他的国家被坏人侵犯了,他就要派兵去赶走坏人。但是,士兵们必须先知道坏人在哪里,才能把他们赶走。同样的,你现在会一直輪迴,就是因为你的眼睛和心的缘故。」最后,佛陀问了阿难一个重要的问题:「那么阿难,你告诉我,你的心和眼睛现在在哪里呢?」

阿难白佛言:「世尊,一切世间十种异生,同将识心居在身内。纵观如来青莲花眼亦在佛面。我今观此浮根四尘秖在我面,如是识心实居身内。」

阿难对佛陀说:「佛陀,我们所有人都认为我们的心是在身体里面的。就像您的美丽的蓝眼睛在您的脸上一样,我们的眼睛也在脸上。所以,我认为我们的心一定是在身体里面的。」

佛告阿难:「汝今现坐如来讲堂,观祇陀林今何所在?」

佛陀听了,笑了笑,然后问阿难:「阿难,你现在坐在讲堂里,那么告诉我,祇陀林在哪里呢?」

「世尊,此大重阁清净讲堂在给孤园,今祇陀林实在堂外。」

阿难回答:「佛陀,我们现在在给孤园的這個漂亮的讲堂里,祇陀林在讲堂外面。」

「阿难,汝今堂中先何所见?」

佛陀又问:「那么,你现在在讲堂里,首先看到了什么?」

「世尊,我在堂中,先见如来次观大众。如是外望方瞩林园。」

阿难说:「我首先看到了您,然后看到了其他人,最后才看到外面的树林。」

「阿难,汝瞩林园因何有见?」

佛陀继续问:「你是怎么看到外面的树林的呢?」

「世尊,此大讲堂户牖开豁,故我在堂得远瞻见。」

阿难回答:「因为讲堂的门窗都开著,所以我可以从里面看到外面的树林。」

尔时世尊在大众中,舒金色臂摩阿难顶,告示阿难及诸大众:「有三摩提名大佛顶首楞严王,具足万行十方如来一门超出妙庄严路。汝今谛听。」阿难顶礼伏受慈旨。

这时,佛陀伸出他金色的手,轻轻摸了摸阿难的头,对阿难和其他人说:「有一种非常特别的修行方法,叫做『大佛顶首楞严王』。这个方法包含了所有的修行方式,是所有佛陀用来超越世界的美妙道路。阿难,你要仔细听好。」阿难听了,恭敬地低下头,准备认真聆听佛陀的教导。

佛告阿难:「如汝所言身在讲堂,户牖开豁远瞩林园。亦有众生在此堂中,不见如来见堂外者。」

佛陀继续和阿难聊天,他说:「阿难,你刚才说你在讲堂里,通过开著的门窗看到了外面的树林。那么,如果有人在这个讲堂里,看不到我,只能看到外面的东西,这可能吗?」

阿难答言:「世尊在堂,不见如来能见林泉,无有是处。」

阿难想了想,摇摇头说:「不可能的,佛陀。如果有人在讲堂里,怎么可能看不到您却能看到外面呢?」

「阿难,汝亦如是。汝之心灵一切明了,若汝现前所明了心实在身内,爾时先合了知内身。颇有众生先见身中后观外物?纵不能见心肝脾胃,爪生发长筋转脉摇,诚合明了。如何不知?必不内知云何知外?是故应知汝言觉了能知之心,住在身内无有是处。」

佛陀笑著说:「阿难,你的想法也是这样的。你说你的心在身体里面,能够了解所有的事情。如果真是这样,你应该先了解你的身体内部,然后才能了解外面的事情。有谁能先看到自己的身体内部,然后才看到外面的东西吗?」佛陀接著说:「就算你看不到自己的心脏、肝脏这些内脏,但至少你应该知道自己的指甲在长、头发在长、肌肉在动,对吧?但是你并不知道这些事情。如果你连自己身体内部的事情都不知道,怎么能知道外面的事情呢?所以,你说能够了解一切的心住在身体里面,这是不对的。」

阿难稽首而白佛言:「我闻如来如是法音,悟知我心实居身外。所以者何?譬如灯光然于室中,是灯必能先照室内,从其室门后及庭际。一切众生不见身中独见身外,亦如灯光居在室外不能照室。是義必明将无所惑,同佛了義得无妄耶?」

阿难听了,恭敬地低下头说:「佛陀,听了您的解释,我现在明白了,我的心其实是在身体外面的。」阿难接著解释说:「就像一盏灯放在房间里,灯光会先照亮房间内部,然后才能照到门外和院子。但是我们却只能看到身体外面的东西,看不到身体里面。这就像灯光在房间外面,照不到房间里一样。我现在明白了,我的想法和佛陀的教导是一样的,对吗?」

佛告阿难:「是诸比丘,适来从我室罗筏城,循乞抟食归祇陀林。我已宿斋,汝观比丘一人食时诸人饱不?」

佛陀问阿难:「阿难,刚才有些和尚从城里乞食回来。如果只有一个和尚吃饭,其他和尚会饱吗?」

阿难答言:「不也,世尊。何以故?是诸比丘,虽阿罗汉躯命不同,云何一人能令众饱。」

阿难回答:「当然不会,佛陀。每个人都有自己的身体,一个人吃饭怎么能让其他人也饱呢?」

佛告阿难:「若汝觉了知见之心实在身外,身心相外自不相干,则心所知身不能觉,觉在身际心不能知。我今示汝兜罗绵手,汝眼见时心分别不?」

佛陀点点头,说:「阿难,如果你的心真的在身体外面,那么身体和心就应该是分开的。这样的话,心知道的事情,身体就不会感觉到;身体感觉到的事情,心就不会知道。来,我给你看看我的手,你的眼睛看到的时候,你的心能分辨出来吗?」

阿难答言:「如是,世尊。」

阿难说:「当然能,佛陀。」

佛告阿难:「若相知者云何在外?是故应知汝言觉了能知之心住在身外,无有是处。」

佛陀说:「如果眼睛和心能互相配合,那么心怎么可能在身体外面呢?」

阿难白佛言:「世尊,如佛所言不见内故不居身内,身心相知不相离故不在身外。我今思惟知在一处。」

阿难想了想,说:「佛陀,我明白了。心既不在身体里面,也不在外面。我觉得它应该在—個特别的地方。」

佛言:「处今何在?」

佛陀问:「那么,在哪里呢?」

阿难言:「此了知心,既不知内而能见外。如我思忖潜伏根里,犹如有人取琉璃椀合其两眼。虽有物合而不留碍,彼根随见随即分别。然我觉了能知之心,不见内者为在根故,分明瞩外无障碍者潜根内故。」

阿难回答:「我想,心应该藏在我们的感官里面,就像一个人用玻璃杯盖住眼睛一样。虽然有東西挡著,但还是能看到外面的东西。」

佛告阿难:「如汝所言,潜根内者犹如琉璃。彼人当以琉璃笼眼,当见山河见琉璃不?」

佛陀听了,又问:「如果真像你说的,那么当一个人用玻璃杯盖住眼睛的时候,他应该能看到山河,也能看到玻璃杯,对吗?」

「如是世尊,是人当以琉璃笼眼实见琉璃。」

阿难说:「是的,佛陀。」

佛告阿难:「汝心若同琉璃合者,当见山河何不见眼?若见眼者,眼即同境不得成随。若不能见云何说言此了知心,潜在根内如琉璃合。是故应知汝言觉了能知之心,潜伏根里如琉璃合,无有是处。」

佛陀接著说:「那么,如果你的心真的像玻璃杯一样盖在眼睛上,为什么你能看到山河,却看不到自己的眼睛呢?如果能看到眼睛,那眼睛就变成了外面的东西,不再是你的一部分了。如果看不到眼睛,那你怎么能说心藏在感官里面呢?」

阿难白佛言:「世尊,我今又作如是思惟。是众生身府藏在中窍穴居外,有藏则暗有窍则明。今我对佛开眼见明名为见外,闭眼见暗名为见内。是義云何?」

阿难听了,又想了想,说:「佛陀,我又有了新的想法。我们的身体里面有些地方是黑暗的,有些地方是明亮的。当我睁开眼睛看到光明时,就是看到外面;当我闭上眼睛看到黑暗时,就是看到里面。这样说对吗?」

佛告阿难:「汝当闭眼见暗之时,此暗境界为与眼对为不对眼?若与眼对暗在眼前云何成内?若成内者,居暗室中无日月灯,此室暗中皆汝焦府。若不对者云何成见?若离外见内对所成,合眼见暗名为身中,开眼见明何不见面?若不见面内对不成。见面若成,此了知心及与眼根,乃在虚空何成在内?若在虚空自非汝體即应如来今见汝面亦是汝身。汝眼已知身合非觉,必汝执言身眼两觉应有二知,即汝一身应成两佛。是故应知汝言见暗名见内者无有是处。」

佛陀听了阿难的话,笑著说:「阿难,你说闭上眼睛就能看到黑暗,那么这个黑暗是在你眼睛前面还是后面呢?如果在前面,怎么能说是在身体里呢?如果真的在身体里,那么在一个没有灯光的黑屋子里,你的身体里应该全是黑暗了。如果不在眼睛前面,你又是怎么看到的呢?」佛陀接著说:「如果你说看到脸就证明心在身体里,那么心和眼睛不就在空中了吗?如果在空中,那就不是你的身体了。所以,你说看到黑暗就是看到身体里面,这是不对的。」

阿难言:「我常闻佛开示四众,由心生故种种法生,由法生故种种心生。我今思惟即思惟體实我心性,随所合处心则随有,亦非内外中间三处。」

阿难听了,又想了想,说:「佛陀,我记得您曾经说过,心能产生各种法,法也能产生各种心。我现在想,也许我的心就是我的思考,它会跟著我的想法到处的走,不在里面,也不在外面,也不在中间。」

佛告阿难:「汝今说言由法生故种种心生,随所合处心随有者,是心无體则无所合。若无有體而能合者,则十九界因七尘合是義不然。若有體者如汝以手自挃其體,汝所知心为复内出为从外入。若复内出还见身中,若从外来先合见面。」

佛陀问道:「阿难,如果心真的能跟著法到处走,那么心是有形體的还是没有形體的呢?如果没有形體,怎么能跟著东西走呢?如果有形體,你能不能用手摸到它?它是从身体里出来的,还是从外面进来的呢?」

阿难言:「见是其眼心知非眼,为见非義。」

阿难回答:「佛陀,看东西是眼睛的工作,心只是知道,不是用来看的。」

佛言:「若眼能见汝在室中门能见不?则诸已死尚有眼存应皆见物。若见物者云何名死?」

佛陀说:「如果真的是眼睛在看,那么你在房间里,门也应该能看东西了。还有,死去的人还有眼睛,为什么看不见东西呢?」

「阿难,又汝觉了能知之心若必有體,为复一体为有多體?今在汝身为复遍體为不遍體?若一体者,则汝以手挃一肢时,四肢应觉。若咸觉者挃应无在,若挃有所则汝一体自不能成。若多體者则成多人何體为汝?若遍體者同前所挃,若不遍者当汝触头亦触其足,头有所觉足应无知。今汝不然。是故应知随所合处心则随有無有是处。」

佛陀接著问:「阿难,如果你的心真的有形體,那么它是一个整体还是很多小部分呢?它是遍布全身还是只在一个地方呢?如果是一个整体,你碰到一个地方,应该全身都有感觉。如果是很多部分,那你就变成很多人了。如果遍布全身,那么碰到头的时候,脚也应该有感觉。但事实并非如此,对吧?」

阿难白佛言:「世尊,我亦闻佛与文殊等诸法王子谈实相时,世尊亦言心不在内亦不在外。如我思惟内无所见外不相知,内无知故在内不成,身心相知在外非義。今相知故复内无见当在中间。」

阿难听了,又说:「佛陀,我记得您曾经说过,心既不在身体里,也不在身体外。我想,也许心是在中间的某个地方。」

佛言:「汝言中间,中必不迷非无所在。今汝推中中何为在?为复在处为当在身?若在身者在边非中在中同内,若在处者为有所表为无所表。无表同无表则无定。何以故?如人以表表为中时,东看则西南观成北,表體既混心应杂乱。」

佛陀听了阿难的话,笑著说:「阿难,你说心在中间,那么这个中间到底在哪里呢?是在身体里还是在身体外的某个地方?如果在身体里,那不就还是在内部吗?如果在外面,那要怎么确定中间的位置呢?就像有人用一根棍子来标记中间,但从东边看是西边,从南边看又变成北边了。」

阿难言:「我所说中非此二种。如世尊言眼色为缘生于眼识,眼有分别色尘无知,识生其中则为心在。」

阿难想了想,说:「佛陀,我的意思是,就像您说过的,眼睛和物体相遇产生了眼识,这个眼识就是心,它在眼睛和物体之间。」

佛言:「汝心若在根尘之中,此之心體为复兼二为不兼二?若兼二者物体杂乱,物非體知成敌两立云何为中?兼二不成非知不知即无體性中何为相?是故应知当在中间无有是处。」

佛陀问道:「如果心真的在眼睛和物体之间,那它是同时属于眼睛和物体,还是都不属于呢?如果同时属于两者,那就会混在一起。如果都不属于,那又怎么能说它在中间呢?」

阿难白佛言:「世尊,我昔见佛与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子共转法轮,常言觉知分别心性,既不在内亦不在外,不在中间俱无所在。一切无著名之为心,则我无著名为心不?」

阿难听了,又说:「佛陀,我记得您曾经说过,心不在内,不在外,也不在中间,它哪里都不执著。那么,我如果说心哪里都不执著,是不是就对了呢?」

佛告阿难:「汝言觉知分别心性俱无在者,世间虚空水陆飞行,诸所物象名为一切。汝不著者为在为无?无则同于龟毛兔角云何不著?有不著者不可名无。无相则无非无则相,相有则在云何无著?是故应知一切无著,名觉知心无有是处。」

佛陀回答:「阿难,如果说心哪里都不执著,那么世界上所有的东西,无论是天上飞的,地上跑的,水里游的,你都不执著吗?如果真的不执著,那心就不存在了。如果心存在,那就一定会有执著。所以,说心哪里都不执著,这也是不对的。」

尔时阿难在大众中即从座起,偏袒右肩右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「我是如来最小之弟,蒙佛慈爱虽今出家犹恃憍怜。所以多闻未得无漏,不能折伏娑毗罗咒,为彼所转溺于淫舍。当由不知真际所指,唯愿世尊大慈哀愍,开示我等奢摩他路,令诸阐提隳弥戾车。」作是语已,五體投地。及诸大众倾渴翘佇钦闻示诲。

阿难听了,终于明白自己的想法都有问题。他站起来,恭敬地对佛陀说:「佛陀,我虽然是您最小的弟弟,受到您的疼爱,但我还是不够聪明。我虽然学了很多,但还是不能真正明白。请您慈悲地教导我们正确的修行方法吧。」说完,阿难和其他人都跪在地上,期待著佛陀的教导。

尔时世尊从其面门放种种光,其光晃耀如百千日。普佛世界六种震动,如是十方微尘国土一时开现。佛之威神令诸世界合成一界,其世界中所有一切诸大菩萨,皆住本国合掌承听。

这时,佛陀的脸上发出了美丽的光芒,照亮了整个世界。所有的菩萨都安静地听著,等待佛陀的教导。

佛告阿难:「一切众生,从无始来种种颠倒,業种自然如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提,乃至别成声闻缘觉,及成外道诸天魔王及魔眷属,皆由不知二種根本错乱修习。犹如煮沙欲成嘉饌,纵经尘劫终不能得。云何二種?阿难,一者无始生死根本,则汝今者与诸众生,用攀缘心为自性者。二者无始菩提涅槃元清净體,则汝今者识精元明,能生诸缘缘所遗者。由诸众生遗此本明,虽终日行而不自觉枉入诸趣。」

佛陀对阿难说:「阿难啊,所有的生命从很久很久以前就一直在做错误的事情,就像一串缠在一起的珠子,越缠越紧。很多人想要修行,但是却走错了路。这就像有人想煮沙子来做美味的饭菜,不管煮多久,都不可能成功。」佛陀接著解释:「这是因为他们不知道两个很重要的道理。第一个是我们一直用来抓住东西的心,第二个是我们原本清净的本性。因为不知道这两个道理,也就所以人们虽然每天都在努力,但却找不到正确的方向。」

「阿难,汝今欲知奢摩他路愿出生死,今复问汝。」即时如来举金色臂屈五轮指,语阿难言:「汝今见不?」

佛陀温和地说:「阿难,我知道你想了解通往解脱的道路,希望能够摆脱生死輪迴。现在,我再问你一个问题。」说著,佛陀缓缓举起他金色的手臂,弯曲了五根手指。他柔声问道:「阿难,你现在看见什么了吗?」

阿难言:「见。」

阿难立即回答:「我看见了,佛陀。」

佛言:「汝何所见?」

佛陀进一步询问:「那么,你具体看到了什么呢?」

阿难言:「我见如来举臂屈指,为光明拳曜我心目。」

阿难仔细观察后回答:「佛陀,我看到您举起手臂,弯曲手指。您的手就像一个发光的拳头,光芒照亮了我的眼睛和心灵。」

佛言:「汝将谁见?」

佛陀又问:「是谁在看呢?」

阿难言:「我与大众同将眼见。」

阿难说:「我和大家都用眼睛看到了。」

佛告阿难:「汝今答我,如来屈指为光明拳,耀汝心目汝目可见。以何为心当我拳耀?」

「阿难,你刚才回答我说,你看到我弯曲手指形成一个发光的拳头,这光芒照亮了你的眼睛和心灵。我现在问你:你的眼睛能够看见我的拳头,这一点很清楚。但是,你所说的『心』,是指什么呢?是什么样的『心』被我的拳头照耀了呢?」

阿难言:「如来现今征心所在,而我以心推穷寻逐,即能推者我将为心。」

阿难想了想,说:「我用我的心来感受和思考,所以我觉得是我的心在感受。」

佛言:「咄,阿难!此非汝心。」

佛陀摇摇头,说:「阿难,这不是你的真心。」

阿难矍然避座合掌起立白佛:「此非我心,当名何等?」

阿难吓了一跳,站起来问:「如果这不是我的心,那它是什么呢?」

佛告阿难:「此是前尘虚妄相想,惑汝真性。由汝无始至于今生,认贼为子,失汝元常故受輪轉。」

佛陀解释说:「这只是你的想像,是假的东西。从很久以前到现在,你一直把这个假的东西当成是真的,就像把小偷当成自己的孩子一样。因为这个错误,你一直在輪迴中受苦。」

阿难白佛言:「世尊,我佛宠弟,心爱佛故令我出家。我心何独供养如来,乃至遍历恒沙国土,承事诸佛及善知识发大勇猛,行诸一切难行法事皆用此心。纵令谤法永退善根亦因此心。若此发明不是心者,我乃无心同诸土木。离此觉知更无所有,云何如来说此非心?我实惊怖兼此大众无不疑惑。唯垂大悲开示未悟。」

阿难听完佛陀的问题后,陷入了深深的困惑。他思考了一会儿,然后恭敬地向佛陀回答道:「世尊,我是您最疼爱的弟子,正是因为我的心爱慕佛法,您才让我出家的。我的这颗心不仅仅用来侍奉您,更是用来:

- 遍游无数的国土

- 承事诸佛和善知识

- 发起巨大的勇气

- 实践各种艰难的修行

这一切都是用我这颗心来完成的。即使有时会诽谤佛法、失去善根,也是因为这颗心的缘故。

如果您说这不是心,那么我岂不是成了没有心的人,和木头石头没什么两样了?除了这个能够觉知的心,我再也没有其他东西了。为什么您说这不是心呢?

我真的很惊恐,恐怕在座的大众也都感到疑惑不解。恳请您以大慈大悲之心,为我们这些还不明白的人解惑开导。」

尔时世尊开示阿难及诸大众,欲令心入无生法忍。于师子座摩阿难顶而告之言:「如来常说诸法所生唯心所现。一切因果世界微尘因心成體。阿难,若诸世界一切所有,其中乃至草葉縷结,诘其根元咸有體性。纵令虚空亦有名貌,何况清净妙净明心性一切心而自无體。」

听完阿难的困惑,佛陀决定进一步开示阿难和在场的大众。他希望能引导他们的心进入一种超越生死的境界,这种境界在佛教中被称为「无生法忍」。

佛陀坐在庄严的狮子座上,慈爱地抚摸著阿难的头顶,温和地说道:「阿难,你要记住,我一直在教导大家:所有的现象都是由心所显现的。整个世界,从最大的因果关系到最小的微尘,都是因为心而存在的。

让我举个例子:你看看这世界上的一切事物,哪怕是小小的草葉,或是细细的线结,如果你追根究底,都会发现它们有自己的本质和特性。甚至连看不见摸不著的虚空,我们都能给它起个名字,描述它的样子。

那么,反过来想想,我们的心是如此清净美妙,能够认知一切事物,怎么可能反而没有自己的本體呢?」

「若汝执悋分别觉观,所了知性必为心者,此心即应离诸一切色香味触,诸尘事业别有全性。如汝今者承听我法,此则因声而有分别。纵灭一切见闻觉知,内守幽闲犹为法尘分别影事。我非敕汝执为非心,但汝于心,微细揣摩若离前尘有分别性即真汝心。若分别性离尘无體,斯则前尘分别影事。尘非常住若变灭时,此心则同龟毛兔角,则汝法身同于断灭,其谁修证无生法忍。」

佛陀继续耐心地向阿难解释,他的语气温和而坚定:「阿难,如果你坚持认为那个能够分别、思考、了知的就是真正的心,那么让我们来仔细分析一下。如果这就是真正的心,那么它应该能够独立于外界的一切感官刺激而存在,对吧?

比如说,现在你正在听我讲法,你的理解和分别就是因为听到了声音才产生的。即使你设法让自己不再见、闻、觉、知,静静地守住内心,但你心里仍然会有各种念头和影像出现,这些都是因为外界的刺激而产生的。

我并不是要强迫你认为这不是心,我只是希望你能更仔细地思考:如果离开了外界的刺激,你的心还能够独立存在和产生分别吗?如果能,那才是你真正的心。

但是,如果离开了外界的刺激,这种分别的能力就不存在了,那么这种分别其实只是外界刺激在心中产生的影像而已。外界的事物是不断变化的,如果它们消失了,那么依赖于它们的心岂不是也跟著消失了吗?这就象乌龟的毛、兔子的角一样根本不存在。

如果是这样的话,你的本质岂不是会完全消失吗?那么,又有谁来修行、证悟那種超越生死的境界呢?」

即时阿难与诸大众默然自失。

阿难和大家听了,都沉默了,不知道该说什么。

佛告阿难:「世间一切诸修学人,现前虽成九次第定,不得漏尽成阿罗汉。皆由执此生死妄想误为真实,是故汝今虽得多闻不成圣果。」

佛陀又说:「世界上很多修行的人,虽然修到很高的境界,但还是不能完全摆脱烦恼。这是因为他们把虚假的东西当成了真实的。阿难,你虽然学了很多,但还是没有真正明白。」

阿难闻已重复悲泪,五體投地,长跪合掌而白佛言:「自我从佛发心出家,恃佛威神,常自思惟无劳我修,将谓如来惠我三昧。不知身心本不相代,失我本心,虽身出家心不入道。譬如穷子舍父逃逝,今日乃知虽有多闻,若不修行与不闻等。如人说食终不能饱。世尊,我等今者二障所缠,良由不知寂常心性。唯愿如来哀愍穷露,发妙明心开我道眼。」

听完佛陀的教导,阿难内心受到了极大的震撼。他悲伤得泪流满面,五體投地,长跪在地上,双手合十,向佛陀倾诉道:「世尊,自从我跟随您出家以来,一直依仗著您的庇护。我总是认为,只要跟著您,不需要自己努力修行,您就会赐予我禅定的智慧。现在我才明白,原来身体和心灵是不能互相替代的。我虽然身体出了家,但心却没有真正进入修行的境界。

我就像是那个抛弃父亲逃跑的穷孩子。今天我终于懂得,即使学问再多,如果不去实践,跟什么都不知道是一样的。这就像是光听别人描述美食,自己却以远吃不饱一样。

世尊,我们现在被两种障碍所束缚,这都是因为不了解那个寂静常在的心的本性。恳请您怜悯我们这些可怜无助的人,帮助我们开启那美妙光明的心,让我们的智慧之眼得以开启。」

阿难的这番话充满了自责和醒悟。他终于意识到,真正的修行不能只依赖他人,而是要亲身实践。他恳求佛陀的指引,希望能够真正理解心的本质,踏上真正的修行之路。这个是阿难灵性成长的重要转折点。

即时如来从胸卍字涌出宝光,其光晃昱有百千色。十方微尘普佛世界一时周遍,遍灌十方所有宝刹诸如来顶,旋至阿难及诸大众。告阿难言:「吾今为汝建大法幢,亦令十方一切众生,获妙微密性净明心得清净眼。」

就在阿难恳求指引的那一刻,一个奇妙的景象出现了。佛陀胸前的卍字忽然发出了耀眼的光芒。这道光芒不是普通的光,它闪烁著数百上千种绚丽的色彩,美得让人目眩神迷。

这神奇的光芒瞬间扩散开来,照亮了十方所有的佛国世界。它先是洒遍了所有佛国中诸佛的头顶,然后又回旋著来到阿难和在场所有大众的身边。

这时,佛陀对阿难说道:「阿难,我现在要为你竖立一面伟大的法幢。这不仅是为了你,也是为了十方世界所有的众生。我要帮助你们获得那微妙、精密、清净而明亮的心,让你们拥有清澈纯净的慧眼。」

佛陀的这番话充满了慈悲和力量。「法幢」就像是一面巨大的旗帜,象征著佛法的庄严和伟大。佛陀要通过这面法幢,帮助所有人理解心的本质,获得真正的智慧。

「阿难,汝先答我见光明拳,此拳光明因何所有?云何成拳?汝将谁见?」

佛陀问阿难:「你刚才看到我的拳头发光,你觉得这光是从哪里来的?为什么会有拳头的形状?是谁在看呢?」

阿难言:「由佛全體阎浮檀金赩如宝山,清净所生故有光明。我实眼观五轮指端,屈握示人故有拳相。」

阿难回答:「因为佛陀您的身体像金子一样发光,您把手指弯曲成拳头,所以我看到了发光的拳头。」

佛告阿难:「如来今日实言告汝,诸有智者要以譬喻而得开悟。阿难,譬如我拳,若无我手不成我拳。若无汝眼不成汝见。以汝眼根例我拳理,其義均不?」

佛陀笑著说:「阿难,让我用一个简单的比喻来解释。如果没有手,就不会有拳头,对吧?同样的,如果没有眼睛,你就看不见东西。你觉得这个比喻对吗?」

阿难言:「唯然世尊,既无我眼不成见,以我眼根例如来拳事義相类。」

阿难点点头说:「是的,佛陀,如果没有眼睛,就看不见东西,这和您说的拳头的例子很像。」

佛告阿难:「汝言相类是義不然。何以故?如无手人拳毕竟灭,彼无眼者非见全无。所以者何?汝试于途询问盲人汝何所见。彼诸盲人必来答汝,我今眼前唯见黑暗更无他瞩。以是義观前尘自暗见何亏损。」

佛陀慈祥地看著阿难,开始解释一个深奥的道理。他说:「阿难,你刚才说的那个比喻并不恰当。让我来解释一下为什么。

想象一下,如果一个人没有手,那么他就永远无法握拳了,对吧?但是,如果一个人没有眼睛,并不意味著他完全失去了『见』的能力。

你不信?那么让我们做个小实验。假设你在路上遇到一个盲人,你问他:『你现在看到什么?』那个盲人很可能会这样回答你:」

「我现在眼前只能看到一片黑暗,除此之外什么也看不见。」

佛陀继续解释道:「你看,即使是盲人,他也能『看到』黑暗。这告诉我们什么呢?这说明,即使外界的东西(前尘)本身是黑暗的,但『见』的能力并没有受到损害。

所以,阿难,你要明白,『见』的本质并不依赖于外界的事物。即使在黑暗中,『见』的能力仍然存在。」

阿难言:「诸盲眼前,唯睹黑暗云何成见?」

阿难疑惑地问:「但是,盲人只能看到黑暗,这也算是看见吗?」

佛告阿难:「诸盲无眼唯观黑暗,与有眼人处于暗室,二黑有别为无有别?」

佛陀解释说:「阿难,想象一下,一个有眼睛的人在黑暗的房间里,和一个盲人站在一起。他们看到的黑暗有什么不同吗?」

「如是世尊,此暗中人与彼群盲,二黑校量曾无有异。」

阿难想了想,说:「您说得对,佛陀,他们看到的黑暗是一样的。」

「阿难,若无眼人全见前黑,忽得眼光还于前尘,见种种色名眼见者。彼暗中人全见前黑,忽获灯光亦于前尘,见种种色应名灯见。若灯见者灯能有见自不名灯,又则灯观何关汝事。是故当知灯能显色,如是见者是眼非灯。眼能显色,如是见性是心非眼。」

佛陀继续说:「现在,如果我们给盲人一双眼睛,或者在黑暗的房间里点亮一盏燈,他们就能看到各种颜色了。但是,我们不能说是灯在看东西,对吧?灯只是让我们能够看见颜色,真正在看的是眼睛。同样的,眼睛让我们能够看见颜色,但真正在看的是我们的心。」

阿难虽复得闻是言,与诸大众口已默然心未开悟。犹冀如来慈音宣示,合掌清心佇佛悲诲。

阿难和大家虽然听了佛陀的话,却还是不太明白。他们安静地等待著,希望佛陀能再解释一下。

尔时世尊舒兜罗绵网相光手开五轮指,诲敕阿难及诸大众:「我初成道于鹿园中,为阿若多五比丘等及汝四众言,一切众生不成菩提及阿罗汉,皆由客尘烦恼所误。汝等当时因何开悟今成圣果?」

这时,佛陀伸出了他的手。他的手掌上有一种特殊的纹路,看起来就像是精美的网状花纹。佛陀张开五指,这个动作看似简单,却充满了庄严和智慧。他对阿难和在场的大众说道:

「让我们回顾一下过去。还记得我刚成道时,在鹿野苑中对阿若多等五位比丘,以及你们四众弟子所说的话吗?我当时是这么说的:」

「所有的众生之所以不能成就菩提(也就是最高的觉悟),不能成为阿罗汉(就是解脱的圣者),都是因为被外来的烦恼所迷惑。」

佛陀停顿了一下,然后问道:「你们当时是因为什么而开悟的?又是怎么修行才成就了今天的圣果呢?」

佛陀提出这个问题,是想让阿难和大众回想自己修行的历程。他希望通过这种回顾,帮助大家理解一个重要的道理:我们的烦恼和迷惑,就像是飘来飘去的灰尘,并不是我们真正的本性。

这个比喻非常生动。就像一面干净的镜子,本来能够清晰地反映一切,但如果落了灰尘,就会变得模糊不清。同样的,我们的心本来是清净的,能够明白一切道理,但因为被烦恼和迷惑遮盖,就看不清事物的本质了。

佛陀这番话,是在引导大家思考:我们该如何擦去心中的灰尘,恢复本来清净的心呢?这正是修行的关键所在。

时憍陈那起立白佛:「我今长老于大众中独得解名。因悟客尘二字成果。世尊,譬如行客投寄旅亭,或宿或食食宿事毕,俶装前途不遑安住。若实主人自无攸往。如是思惟不住名客,住名主人。以不住者名为客義。又如新霁清旸升天,光入隙中,发明空中诸有尘相。尘质摇动虚空寂然。如是思惟澄寂名空,摇动名尘。以摇动者名为尘義。」

听到佛陀的问题,在场的长老憍陈那站了起来。他是五比丘中最先开悟的人,现在他要向佛陀解释自己的领悟。憍陈那恭敬地说:

「世尊,在大众中,我有幸最先得到『解』的称号。这是因为我领悟了『客』和『尘』这两个字的含义,从而证得了果位。让我用两个比喻来解释:

第一个比喻是关于『客』的:

想象有个旅人住进了旅店。他可能在那里住一晚,或者吃顿饭。但不管做什么,等事情办完了,他就会收拾行李继续赶路,不会长期停留。反过来说,如果是店主人,他就不会到处跑。

所以,不长久停留的叫做『客』,长期安住的就是『主人』。

第二个比喻是关于『尘』的:

想象一个刚下过雨的早晨,阳光明媚。阳光透过缝隙照进屋内,你会看到光线中飘动的灰尘。仔细观察就会发现,灰尘在不停地动,而空气却是静止的。

所以,静止不动的是『空』,而飘来飘去的就是『尘』。」

憍陈那用这两个生动的比喻,解释了他对「客尘」的理解。他的意思是,我们的烦恼就像是过客和灰尘,它们来来去去,飘忽不定。而我们的真心,就像是店主和空气,始终存在,不会改变。

这个解释帮助我们理解:我们的本性是清净的,烦恼只是暂时的,就像客人和灰尘一样,终究会离去。理解了这一点,我们就能更好地修行,找回我们原本清净的心。

佛言:「如是。」即时如来于大众中屈五轮指,屈已复开开已又屈。谓阿难言:「汝今何见?」

佛陀点点头,然后把手指弯曲又伸直,问阿难:「你看到了什么?」

阿难言:「我见如来百宝轮掌大众中开合。」

阿难说:「我看到佛陀您的手在开合。」

佛告阿难:「汝见我手众中开合,为是我手有开有合,为复汝见有开有合?」

佛陀又问:「是我的手在开合,还是你的眼睛在开合?」

阿难言:「世尊,宝手众中开合,我见如来手自开合,非我见性自开自合。」

阿难回答:「是您的手在动,我的眼睛没有动。」

佛言:「谁动谁静?」

佛陀又问:「那么,是谁在动,是谁在不动呢?」

阿难言:「佛手不住而我见性,尚无有静谁为无住。」

阿难想了想,说:「佛陀,您的手在动,但我看东西的能力没有动。」

佛言:「如是。」

佛陀点点头,说:「没错。」

如来于是从轮掌中,飞一宝光在阿难右,即时阿难回首右[办 - 力 + 目]。又放一光在阿难左,阿难又则回首左[办 - 力 + 目]。

接著,佛陀从手中发出光芒,先照向阿难的右边,然后又照向左边。阿难的头跟著左右转动。

佛告阿难:「汝头今日何因摇动?」

佛陀问:「阿难,你的头为什么在动?」

阿难言:「我见如来出妙宝光来我左右,故左右观头自摇动。」

阿难回答:「因为我看到您发出的光在左右移动,所以我的头跟著动。」

「阿难,汝[办 - 力 + 目]佛光左右动头,为汝头动为复见动?」

佛陀又问:「那么,是你的头在动,还是你看东西的能力在动呢?」

「世尊,我头自动而我见性,尚无有止谁为摇动。」

阿难想了想,说:「佛陀,是我的头在动,但我看东西的能力没有动。」

佛言:「如是。」

佛陀再次点头,说:「没错。」

于是如来普告大众:「若复众生以摇动者名之为尘,以不住者名之为客。汝观阿难头自动摇神无所动,又汝观我手自开合见无舒卷。云何汝今以动为身以动为境?从始洎终念念生灭,遗失真性颠倒行事,性心失真认物为己,轮回是中自取流转。」

佛陀向在场的所有人说道:「大家都听清楚了吗?我们把会动的东西叫做『尘』,把不常住的叫做『客』。但是,让我们再仔细想想。」

佛陀指著阿难,温和地说:「你们看阿难,他的头在动,但他的精神却没有动,对吧?再看看我,我的手在开合,但你们『看』的能力并没有跟著伸缩,对不对?」

佛陀停顿了一下,让大家思考,然后继续说:

「那么,为什么你们会把会动的东西当作自己的身体,把会变化的现象当作外在的世界呢?你们从生到死,念头一直在生灭变化,因此失去了本来的真实本性,做事情总是颠倒的。

你们的本性和真心都迷失了,反而把外在的事物当成了自己。就是因为这样,你们才会在人界中不断流转,无法解脱。」

佛陀这番话是在告诉大家一个很重要的道理:我们常常把会变化的东西误认为是自己,或是真实的世界。但实际上,真正的我们,也就是我们的本性,是不会改变的。就像我们能看到手在动,但「看」的能力本身并没有动一样。

佛陀希望大家能够明白,不要被表面的现象迷惑,要认识到自己不变的本性。只有这样,我们才能摆脱困扰,获得真正的自由和快乐。

这个教导虽然深奥,但对于想要真正了解自己、了解世界的人来说,是非常重要的智慧。