《楞嚴經第六卷》重點摘要

-

觀世音菩薩的修行歷程:

- 從聞思修入三摩地

- 獲得二種殊勝:上合諸佛慈力,下合眾生悲仰

-

觀世音菩薩的三十二應身:

- 能現各種身相(如佛身、獨覺身、緣覺身等)

- 為不同根器的眾生說法

-

十四種無畏功德:

- 包括解脫苦惱、免除火災水難、遠離貪欲嗔恚等

-

四不思議無作妙德:

- 現多種神通變化

- 能以無畏施諸眾生

- 令眾生捨身求哀

- 能供養諸佛及眾生

-

文殊師利菩薩的選擇:

- 比較二十五圓通法門

- 推崇觀世音菩薩的耳根圓通法門為最殊勝

-

阿難的請教:

- 如何安立道場,遠離魔事

-

佛陀教導修行的四種清淨明誨:

- 斷除婬欲

- 戒殺生、戒食肉

- 不偷盜

- 不妄語

-

強調這四種清淨明誨的重要性:

- 若不斷除這些,即使修行也難以成就

- 遵循這些教誨才能真正達到解脫

這些內容體現了大乘佛教的修行理念,特別強調了觀世音菩薩的慈悲與智慧,以及修行者應當遵循的基本戒律和心性淨化的方法。

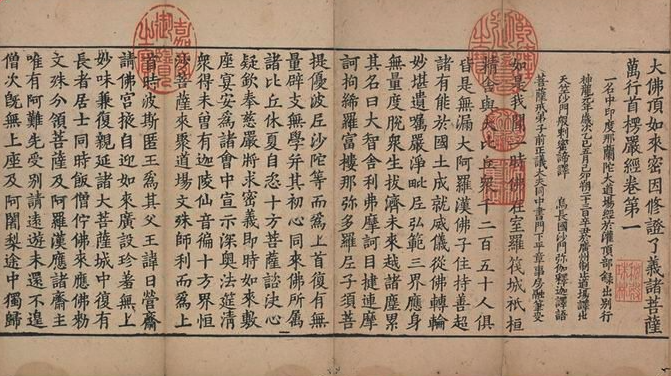

《楞嚴經第六卷》完整經文

爾時觀世音菩薩即從座起,頂禮佛足而白佛言:「世尊,憶念我昔無數恒河沙劫,於時有佛出現於世名觀世音。我於彼佛發菩提心,彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所,所入既寂動靜二相了然不生。如是漸增聞所聞盡,盡聞不住覺所覺空。空覺極圓空所空滅,生滅既滅寂滅現前。忽然超越世出世間,十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心,與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道眾生,與諸眾生同一悲仰。」

「世尊,由我供養觀音如來,蒙彼如來授我如幻聞薰聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故,令我身成三十二應入諸國土。世尊,若諸菩薩入三摩地,進修無漏勝解現圓,我現佛身而為說法令其解脫。若諸有學寂靜妙明勝妙現圓,我於彼前現獨覺身,而為說法令其解脫。若諸有學斷十二緣,緣斷勝性勝妙現圓,我於彼前,現緣覺身,而為說法令其解脫。若諸有學得四諦空,修道入滅勝性現圓,我於彼前現聲聞身,而為說法令其解脫。」

「若諸眾生,欲心明悟,不犯欲塵欲身清淨,我於彼前現梵王身,而為說法令其解脫。若諸眾生欲為天主統領諸天,我於彼前現帝釋身,而為說法令其成就。若諸眾生欲身自在遊行十方,我於彼前現自在天身,而為說法令其成就。若諸眾生欲身自在飛行虛空,我於彼前現大自在天身,而為說法令其成就。若諸眾生愛統鬼神救護國土,我於彼前現天大將軍身,而為說法令其成就。若諸眾生愛統世界保護眾生,我於彼前現四天王身,而為說法令其成就。若諸眾生愛生天宮驅使鬼神,我於彼前現四天王國太子身,而為說法令其成就。」

「若諸眾生樂為人主,我於彼前現人王身,而為說法令其成就。若諸眾生愛主族姓世間推讓,我於彼前現長者身,而為說法令其成就。若諸眾生愛談名言清淨其居,我於彼前現居士身,而為說法令其成就。若諸眾生愛治國土剖斷邦邑,我於彼前現宰官身,而為說法令其成就。若諸眾生愛諸數術攝衛自居,我於彼前現婆羅門身,而為說法令其成就。若有男子好學出家持諸戒律,我於彼前現比丘身,而為說法令其成就。若有女子好學出家持諸禁戒,我於彼前現比丘尼身,而為說法令其成就。若有男子樂持五戒,我於彼前現優婆塞身,而為說法令其成就。若復女子五戒自居,我於彼前現優婆夷身,而為說法令其成就。」

「若有女人內政立身以修家國,我於彼前現女主身,及國夫人命婦大家,而為說法令其成就。若有眾生不壞男根,我於彼前現童男身,而為說法令其成就。若有處女愛樂處身不求侵暴,我於彼前現童女身,而為說法令其成就。若有諸天樂出天倫,我現天身而為說法令其成就。若有諸龍樂出龍倫,我現龍身而為說法令其成就。若有藥叉樂度本倫,我於彼前現藥叉身,而為說法令其成就。若乾闥婆樂脫其倫,我於彼前現乾闥婆身,而為說法令其成就。若阿修羅樂脫其倫,我於彼前現阿修羅身,而為說法令其成就。若緊陀羅樂脫其倫,我於彼前現緊陀羅身,而為說法令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫,我於彼前現摩呼羅伽身,而為說法令其成就。若諸眾生樂人修人,我現人身而為說法令其成就。若諸非人有形無形,有想無想樂度其倫,我於彼前皆現其身,而為說法令其成就。是名妙淨三十二應入國土身,皆以三昧聞薰聞修,無作妙力自在成就。」

「世尊,我復以此聞薰聞修金剛三昧無作妙力,與諸十方三世六道,一切眾生同悲仰故,令諸眾生於我身心,獲十四種無畏功德。一者由我不自觀音以觀觀者,令彼十方苦惱眾生,觀其音聲即得解脫。二者知見旋復,令諸眾生設入大火火不能燒。三者觀聽旋復,令諸眾生大水所漂水不能溺。四者斷滅妄想心無殺害,令諸眾生入諸鬼國鬼不能害。五者薰聞成聞,六根銷復同於聲聽,能令眾生臨當被害刀段段壞,使其兵戈猶如割水,亦如吹光性無搖動。六者聞薰精明明遍法界,則諸幽暗性不能全,能令眾生藥叉羅剎鳩槃茶鬼,及毘舍遮富單那等,雖近其傍目不能視。七者音性圓銷,觀聽返入離諸塵妄,能令眾生禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞遍生慈力,能令眾生經過嶮路賊不能劫。九者薰聞離塵色所不劫,能令一切多婬眾生遠離貪欲。十者純音無塵,根境圓融無對所對,能令一切忿恨眾生離諸嗔恚。十一者銷塵旋明法界身心,猶如瑠璃朗徹無礙,能令一切昏鈍性障,諸阿顛迦永離癡暗。十二者融形復聞,不動道場涉入世間,不壞世界能遍十方,供養微塵諸佛如來,各各佛邊為法王子,能令法界無子眾生,欲求男者誕生福德智慧之男。十三者六根圓通,明照無二含十方界,立大圓鏡空如來藏,承順十方微塵如來,祕密法門受領無失,能令法界無子眾生,欲求女者誕生端正福德柔順,眾人愛敬有相之女。十四者此三千大千世界百億日月,現住世間諸法王子,有六十二恒河沙數修法垂範,教化眾生隨順眾生,方便智慧各各不同,由我所得圓通本根發妙耳門,然後身心微妙含容遍周法界,能令眾生持我名號,與彼共持六十二恒河沙諸法王子,二人福德正等無異。世尊,我一號名與彼眾多名號無異,由我修習得真圓通,是名十四施無畏力福備眾生。」

「世尊,我又獲是圓通修證無上道故,又能善獲四不思議無作妙德。一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞,見聞覺知不能分隔,成一圓融清淨寶覺,故我能現眾多妙容,能說無邊祕密神呪。其中或現一首三首,五首七首九首十一首,如是乃至一百八首,千首萬首八萬四千爍迦囉首。二臂四臂六臂八臂,十臂十二臂十四十六,十八二十至二十四,如是乃至一百八臂千臂萬臂,八萬四千母陀羅臂。二目三目四目九目,如是乃至一百八目千目萬目,八萬四千清淨寶目。或慈或威或定或慧,救護眾生得大自在。」

「二者由我聞思脫出六塵,如聲度垣不能為礙,故我妙能現一一形,誦一一呪,其形其呪,能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國土,皆名我為施無畏者。」

「三者由我修習本妙圓通清淨本根,所遊世界,皆令眾生,捨身珍寶求我哀愍。」

「四者我得佛心證於究竟,能以珍寶種種供養十方如來,傍及法界六道眾生,求妻得妻求子得子,求三昧得三昧,求長壽得長壽,如是乃至求大涅槃得大涅槃。」

「佛問圓通,我從耳門圓照三昧,緣心自在因入流相,得三摩提成就菩提斯為第一。世尊,彼佛如來,歎我善得圓通法門,於大會中授記我為觀世音號,由我觀聽十方圓明,故觀音名遍十方界。」

爾時世尊於師子座,從其五體同放寶光,遠灌十方微塵如來,及法王子諸菩薩頂。彼諸如來亦於五體同放寶光,從微塵方來灌佛頂,并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木池沼皆演法音,交光相羅如寶絲網。是諸大眾得未曾有,一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華,青黃赤白間錯紛糅。十方虛空成七寶色,此娑婆界大地山河俱時不現,唯見十方微塵國土合成一界。梵唄詠歌自然數奏。

於是如來告文殊師利法王子:「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢,各說最初成道方便,皆言修習真實圓通。彼等修行實無優劣前後差別。我今欲令阿難開悟,二十五行誰當其根。兼我滅後此界眾生,入菩薩乘求無上道,何方便門得易成就。」文殊師利法王子奉佛慈旨,即從座起頂禮佛足,承佛威神說偈對佛。」

覺海性澄圓 圓澄覺元妙

元明照生所 所立照性亡

迷妄有虛空 依空立世界

想澄成國土 知覺乃眾生

空生大覺中 如海一漚發

有漏微塵國 皆從空所生

漚滅空本無 況復諸三有

歸元性無二 方便有多門

聖性無不通 順逆皆方便

初心入三昧 遲速不同倫

色想結成塵 精了不能徹

如何不明徹 於是獲圓通

音聲雜語言 但伊名句味

一非含一切 云何獲圓通

香以合中知 離則元無有

不恒其所覺 云何獲圓通

味性非本然 要以味時有

其覺不恒一 云何獲圓通

觸以所觸明 無所不明觸

合離性非定 云何獲圓通

法稱為內塵 憑塵必有所

能所非遍涉 云何獲圓通

見性雖洞然 明前不明後

四維虧一半 云何獲圓通

鼻息出入通 現前無交氣

支離匪涉入 云何獲圓通

舌非入無端 因味生覺了

味亡了無有 云何獲圓通

身與所觸同 各非圓覺觀

涯量不冥會 云何獲圓通

知根雜亂思 湛了終無見

想念不可脫 云何獲圓通

識見雜三和 詰本稱非相

自體先無定 云何獲圓通

心聞洞十方 生于大因力

初心不能入 云何獲圓通

鼻想本權機 秖令攝心住

住成心所住 云何獲圓通

說法弄音文 開悟先成者

名句非無漏 云何獲圓通

持犯但束身 非身無所束

元非遍一切 云何獲圓通

神通本宿因 何關法分別

念緣非離物 云何獲圓通

若以地性觀 堅礙非通達

有為非聖性 云何獲圓通

若以水性觀 想念非真實

如如非覺觀 云何獲圓通

若以火性觀 厭有非真離

非初心方便 云何獲圓通

若以風性觀 動寂非無對

對非無上覺 云何獲圓通

若以空性觀 昏鈍先非覺

無覺異菩提 云何獲圓通

若以識性觀 觀識非常住

存心乃虛妄 云何獲圓通

諸行是無常 念性無生滅

因果今殊感 云何獲圓通

我今白世尊 佛出娑婆界

此方真教體 清淨在音聞

欲取三摩提 實以聞中入

離苦得解脫 良哉觀世音

於恒沙劫中 入微塵佛國

得大自在力 無畏施眾生

妙音觀世音 梵音海潮音

救世悉安寧 出世獲常住

我今啟如來 如觀音所說

譬如人靜居 十方俱擊皷

十處一時聞 此則圓真實

目非觀障外 口鼻亦復然

身以合方知 心念紛無緒

隔垣聽音響 遐邇俱可聞

五根所不齊 是則通真實

音聲性動靜 聞中為有無

無聲號無聞 非實聞無性

聲無既無滅 聲有亦非生

生滅二圓離 是則常真實

縱令在夢想 不為不思無

覺觀出思惟 身心不能及

今此娑婆國 聲論得宣明

眾生迷本聞 循聲故流轉

阿難縱強記 不免落邪思

豈非隨所淪 旋流獲無妄

阿難汝諦聽 我承佛威力

宣說金剛王 如幻不思議

佛母真三昧 汝聞微塵佛

一切祕密門 欲漏不先除

畜聞成過誤 將聞持佛佛

何不自聞聞 聞非自然生

因聲有名字 旋聞與聲脫

能脫欲誰名 一根既返源

六根成解脫 見聞如幻翳

三界若空花 聞復翳根除

塵銷覺圓淨 淨極光通達

寂照含虛空 却來觀世間

猶如夢中事 摩登伽在夢

誰能留汝形 如世巧幻師

幻作諸男女 雖見諸根動

要以一機抽 息機歸寂然

諸幻成無性 六根亦如是

元依一精明 分成六和合

一處成休復 六用皆不成

塵垢應念銷 成圓明淨妙

餘塵尚諸學 明極即如來

大眾及阿難 旋汝倒聞機

反聞聞自性 性成無上道

圓通實如是 此是微塵佛

一路涅槃門 過去諸如來

斯門已成就 現在諸菩薩

今各入圓明 未來修學人

當依如是法 我亦從中證

非唯觀世音 誠如佛世尊

詢我諸方便 以救諸末劫

求出世間人 成就涅槃心

觀世音為最 自餘諸方便

皆是佛威神 即事捨塵勞

非是長修學 淺深同說法

頂禮如來藏 無漏不思議

願加被未來 於此門無惑

方便易成就 堪以教阿難

及末劫沈淪 但以此根修

圓通超餘者 真實心如是

於是阿難及諸大眾,身心了然得大開示。觀佛菩提及大涅槃,猶如有人因事遠遊未得歸還,明了其家所歸道路。普會大眾天龍八部有學二乘,及諸一切新發心菩薩,其數凡有十恒河沙皆得本心,遠塵離垢獲法眼淨。性比丘尼聞說偈已成阿羅漢。無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

阿難整衣服,望大眾中合掌頂禮,心迹圓明悲欣交集。欲益未來諸眾生故,稽首白佛:「大悲世尊,我今已悟成佛法門,是中修行得無疑惑。常聞如來說如是言,自未得度先度人者菩薩發心,自覺已圓能覺他者如來應世。我雖未度願度末劫一切眾生。世尊,此諸眾生去佛漸遠,邪師說法如恒河沙。欲攝其心入三摩地,云何令其安立道場遠諸魔事,於菩提心得無退屈?」

爾時世尊於大眾中稱讚阿難:「善哉善哉。如汝所問,安立道場救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽當為汝說。」阿難大眾唯然奉教。

佛告阿難:「汝常聞我毘奈耶中,宣說修行三決定義。所謂攝心為戒因戒生定因定發慧,是則名為三無漏學。阿難,云何攝心我名為戒?若諸世界六道眾生其心不婬,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,婬心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷婬必落魔道。上品魔王中品魔民下品魔女,彼等諸魔亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此魔民熾盛世間,廣行貪婬為善知識。令諸眾生,落愛見坑失菩提路。汝教世人修三摩地先斷心婬,是名如來先佛世尊,第一決定清淨明誨。是故阿難若不斷婬修禪定者,如蒸沙石欲其成飯,經百千劫秖名熱沙。何以故?此非飯本石沙成故。汝以婬身求佛妙果,縱得妙悟皆是婬根,根本成婬輪轉三途必不能出。如來涅槃何路修證?必使婬機身心俱斷斷性亦無,於佛菩提斯可希冀。如我此說名為佛說,不如此說即波旬說。」

「阿難,又諸世界六道眾生其心不殺,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,殺心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷殺必落神道。上品之人為大力鬼,中品即為飛行夜叉諸鬼帥等,下品尚為地行羅剎。彼諸鬼神亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此神鬼熾盛世間,自言食肉得菩提路。阿難,我令比丘食五淨肉,此肉皆我神力化生本無命根。汝婆羅門地多蒸濕,加以沙石草菜不生,我以大悲神力所加,因大慈悲假名為肉。汝得其味,奈何如來滅度之後,食眾生肉名為釋子。汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地,皆大羅剎,報終必沈生死苦海非佛弟子。如是之人相殺相吞相食未已,云何是人得出三界。汝教世人修三摩地次斷殺生,是名如來先佛世尊,第二決定清淨明誨。是故阿難若不斷殺修禪定者,譬如有人自塞其耳,高聲大叫求人不聞。此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩,於岐路行不踏生草,況以手拔。云何大悲取諸眾生血肉充食。若諸比丘不服東方絲綿絹帛,及是此土靴覆裘毳乳酪醍醐,如是比丘於世真脫,酬還宿債不遊三界。何以故?服其身分皆為彼緣。如人食其地中百穀,足不離地必使身心。於諸眾生若身身分,身心二途不服不食,我說是人真解脫者。如我此說名為佛說,不如此說即波旬說。」

「阿難,又復世界六道眾生其心不偷,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,偷心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷偷必落邪道。上品精靈中品妖魅,下品邪人諸魅所著。彼等群邪亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此妖邪熾盛世間,潛匿姦欺稱善知識,各自謂已得上人法,詃惑無識恐令失心,所過之處其家耗散。我教比丘循方乞食,令其捨貪成菩薩道。諸比丘等不自熟食,寄於殘生旅泊三界,示一往還去已無返。云何賊人假我衣服,禆販如來造種種業。皆言佛法却非出家,具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生墮無間獄。若我滅後其有比丘,發心決定修三摩提,能於如來形像之前,身然一燈燒一指節,及於身上爇一香炷,我說是人無始宿債一時酬畢,長挹世間永脫諸漏。雖未即明無上覺路,是人於法已決定心。若不為此捨身微因,縱成無為必還生人酬其宿債。如我馬麥正等無異。汝教世人修三摩地後斷偷盜,是名如來先佛世尊,第三決定清淨明誨。是故阿難若不斷偷修禪定者,譬如有人水灌漏巵欲求其滿,縱經塵劫終無平復。若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜,乞食餘分施餓眾生,於大集會合掌禮眾,有人捶罵同於稱讚,必使身心二俱捐捨,身肉骨血與眾生共。不將如來不了義說,迴為已解以誤初學。佛印是人得真三昧。如我所說名為佛說,不如此說即波旬說。」

「阿難,如是世界六道眾生,雖則身心無殺盜婬,三行已圓若大妄語,即三摩提不得清淨,成愛見魔失如來種。所謂未得謂得未證言證,或求世間尊勝第一。謂前人言:『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道、辟支佛乘、十地地前諸位菩薩。』求彼禮懺貪其供養。是一顛迦銷滅佛種,如人以刀斷多羅木。佛記是人永殞善根無復知見,沈三苦海不成三昧。我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢,應身生彼末法之中,作種種形度諸輪轉。或作沙門白衣居士,人王宰官童男童女,如是乃至婬女寡婦姦偷屠販,與其同事稱歎佛乘,令其身心入三摩地。終不自言我真菩薩真阿羅漢,泄佛密因輕言未學。唯除命終陰有遺付,云何是人惑亂眾生成大妄語。汝教世人修三摩地,後復斷除諸大妄語,是名如來先佛世尊,第四決定清淨明誨。是故阿難若不斷其大妄語者,如刻人糞為栴檀形,欲求香氣無有是處。我教比丘直心道場,於四威儀一切行中尚無虛假,云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王自取誅滅,況復法王如何妄竊。因地不直果招紆曲,求佛菩提如噬臍人,欲誰成就。若諸比丘心如直絃,一切真實入三摩提永無魔事。我印是人成就菩薩無上知覺。如我是說名為佛說,不如此說即波旬說。」

《楞嚴經第六卷》白話文翻譯

爾時觀世音菩薩即從座起,頂禮佛足而白佛言:「世尊,憶念我昔無數恒河沙劫,於時有佛出現於世名觀世音。我於彼佛發菩提心,彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所,所入既寂動靜二相了然不生。如是漸增聞所聞盡,盡聞不住覺所覺空。空覺極圓空所空滅,生滅既滅寂滅現前。忽然超越世出世間,十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心,與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道眾生,與諸眾生同一悲仰。」

很久很久以前,有一位名叫觀世音的菩薩。有一天,他站起來,恭敬地向佛陀頂禮,然後開始訴說自己的故事。觀世音菩薩說:「尊敬的佛陀,我記得在遙遠的過去,有一位佛陀出現在世間,他的名字也叫觀世音。那時候,我在他的指導下開始了修行之路。」

他繼續解釋道:「那位佛陀教導我要從聽聞、思考和修行三個方面來達到三摩地(一種深層的冥想狀態)。我開始專注於聆聽,漸漸地,我達到了一種寂靜的境界,不再被動靜所困擾。我的修行不斷深入,最終超越了世間和出世間的一切,獲得了兩種特殊的能力。」

觀世音菩薩接著描述了這兩種能力:「第一,我能夠與十方諸佛的覺悟之心相連,擁有與佛陀一樣的慈悲之力。第二,我能夠與所有六道眾生心靈相通,理解並分擔他們的痛苦。」

「世尊,由我供養觀音如來,蒙彼如來授我如幻聞薰聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故,令我身成三十二應入諸國土。世尊,若諸菩薩入三摩地,進修無漏勝解現圓,我現佛身而為說法令其解脫。若諸有學寂靜妙明勝妙現圓,我於彼前現獨覺身,而為說法令其解脫。若諸有學斷十二緣,緣斷勝性勝妙現圓,我於彼前,現緣覺身,而為說法令其解脫。若諸有學得四諦空,修道入滅勝性現圓,我於彼前現聲聞身,而為說法令其解脫。」

他繼續說道:「因為我虔誠地供養觀音如來,他賜予我一種特殊的修行方法。這使我能夠化現成三十二種不同的形象,去幫助各個國度的眾生。」

觀世音菩薩解釋了他如何幫助不同層次的修行者:「如果有菩薩進入深層冥想狀態,我會以佛陀的形象出現,為他們說法。」「對於那些正在修習寂靜妙明的修行者,我會以獨覺(獨自修行成佛的人)的形象出現。」

「對於那些正在斷除十二因緣的修行者,我會以緣覺(通過觀察因果關係而悟道的人)的形象出現。」

「對於那些已經領悟四聖諦、正在修習滅道的修行者,我會以聲聞(佛陀的直接弟子)的形象出現。」

觀世音菩薩說:「無論是哪種情況,我都會根據他們的需要現身說法,幫助他們獲得解脫。」

「若諸眾生,欲心明悟,不犯欲塵欲身清淨,我於彼前現梵王身,而為說法令其解脫。若諸眾生欲為天主統領諸天,我於彼前現帝釋身,而為說法令其成就。若諸眾生欲身自在遊行十方,我於彼前現自在天身,而為說法令其成就。若諸眾生欲身自在飛行虛空,我於彼前現大自在天身,而為說法令其成就。若諸眾生愛統鬼神救護國土,我於彼前現天大將軍身,而為說法令其成就。若諸眾生愛統世界保護眾生,我於彼前現四天王身,而為說法令其成就。若諸眾生愛生天宮驅使鬼神,我於彼前現四天王國太子身,而為說法令其成就。」

觀世音菩薩繼續講述他如何幫助不同的眾生:

「對於那些想要保持心靈純潔、遠離慾望的人,我會化身為梵天王來教導他們。」

「如果有人想成為天界的領袖,我會以帝釋天的形象出現。」

「對於渴望自由自在、想要遊歷十方的人,我會現身為自在天。」

「而對那些想要在天空中飛翔的人,我則會化身為大自在天。」

觀世音菩薩接著說:「有些人想要統領鬼神、保護國家,我就會以天界大將軍的形象出現。對於那些想要守護整個世界和眾生的人,我會化身為四大天王。如果有人想要生在天宮並指揮鬼神,我會現身為四大天王的太子。」

「若諸眾生樂為人主,我於彼前現人王身,而為說法令其成就。若諸眾生愛主族姓世間推讓,我於彼前現長者身,而為說法令其成就。若諸眾生愛談名言清淨其居,我於彼前現居士身,而為說法令其成就。若諸眾生愛治國土剖斷邦邑,我於彼前現宰官身,而為說法令其成就。若諸眾生愛諸數術攝衛自居,我於彼前現婆羅門身,而為說法令其成就。若有男子好學出家持諸戒律,我於彼前現比丘身,而為說法令其成就。若有女子好學出家持諸禁戒,我於彼前現比丘尼身,而為說法令其成就。若有男子樂持五戒,我於彼前現優婆塞身,而為說法令其成就。若復女子五戒自居,我於彼前現優婆夷身,而為說法令其成就。」

他繼續解釋道:「在人間,我也會根據不同人的需求變化形象。」

「對於那些想要成為國王的人,我會以人王的身份出現。」

「想要成為受人尊敬的族長的,我會化身為長者。」

「喜愛談論名言、追求生活清淨的人,我會以居士的形象出現。」

「對於那些想要治理國家、判斷是非的人,我會現身為朝廷官員。」

「喜愛研究數術、想要保護自己的人,我會化身為婆羅門。」

觀世音菩薩還說:「對於想要出家修行的男子,我會現身為比丘;對於想要出家的女子,我則會化身為比丘尼。」

「如果有在家的男子想要持守五戒,我會現身為優婆塞(男居士);如果是女子想要持守五戒,我就會化身為優婆夷(女居士)。」

觀世音菩薩最後說:「無論是哪種情況,我都會根據他們的願望和需求現身說法,幫助他們實現目標,獲得解脫。」

「若有女人內政立身以修家國,我於彼前現女主身,及國夫人命婦大家,而為說法令其成就。若有眾生不壞男根,我於彼前現童男身,而為說法令其成就。若有處女愛樂處身不求侵暴,我於彼前現童女身,而為說法令其成就。若有諸天樂出天倫,我現天身而為說法令其成就。若有諸龍樂出龍倫,我現龍身而為說法令其成就。若有藥叉樂度本倫,我於彼前現藥叉身,而為說法令其成就。若乾闥婆樂脫其倫,我於彼前現乾闥婆身,而為說法令其成就。若阿修羅樂脫其倫,我於彼前現阿修羅身,而為說法令其成就。若緊陀羅樂脫其倫,我於彼前現緊陀羅身,而為說法令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫,我於彼前現摩呼羅伽身,而為說法令其成就。若諸眾生樂人修人,我現人身而為說法令其成就。若諸非人有形無形,有想無想樂度其倫,我於彼前皆現其身,而為說法令其成就。是名妙淨三十二應入國土身,皆以三昧聞薰聞修,無作妙力自在成就。」

觀世音菩薩繼續講述他如何幫助各種不同的眾生:

「對於那些想要管理內政、建立家國的女性,我會化身為女主人、國母或貴婦,來指導她們。」

「對於那些保持純潔的男子,我會現身為童男來教導他們。」

「而對於那些喜愛保持處女之身、不願受到侵犯的少女,我會以童女的形象出現。」

觀世音菩薩接著說:「我的化身不僅限於人間,還包括各種非人的世界。」

「如果有天神想要超越天界,我就會現出天神的樣子。」

「對於想要超脫龍族身份的龍,我會化身為龍。」

「藥叉想要擺脫本族束縛時,我會現出藥叉的樣子。」

「同樣地,對於乾闥婆、阿修羅、緊那羅和摩呼羅伽,我都會化身為相應的形象,幫助他們超越自身的限制。」

「如果有人想要修行成為更好的人,我就會以人的形象出現。」

「甚至對於那些非人的眾生,無論是有形還是無形,有想還是無想,只要他們想要超越自己的種族,我都會現出與他們相同的身形來教導他們。」

最後,觀世音菩薩總結道:「這就是我所說的三十二種應化身。我能夠進入各種國土,以不同的形象出現。這一切都是通過深層的禪定和修行而實現的,是一種不可思議的神通力量。」

「世尊,我復以此聞薰聞修金剛三昧無作妙力,與諸十方三世六道,一切眾生同悲仰故,令諸眾生於我身心,獲十四種無畏功德。一者由我不自觀音以觀觀者,令彼十方苦惱眾生,觀其音聲即得解脫。二者知見旋復,令諸眾生設入大火火不能燒。三者觀聽旋復,令諸眾生大水所漂水不能溺。四者斷滅妄想心無殺害,令諸眾生入諸鬼國鬼不能害。五者薰聞成聞,六根銷復同於聲聽,能令眾生臨當被害刀段段壞,使其兵戈猶如割水,亦如吹光性無搖動。六者聞薰精明明遍法界,則諸幽暗性不能全,能令眾生藥叉羅剎鳩槃茶鬼,及毘舍遮富單那等,雖近其傍目不能視。七者音性圓銷,觀聽返入離諸塵妄,能令眾生禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞遍生慈力,能令眾生經過嶮路賊不能劫。九者薰聞離塵色所不劫,能令一切多婬眾生遠離貪欲。十者純音無塵,根境圓融無對所對,能令一切忿恨眾生離諸嗔恚。十一者銷塵旋明法界身心,猶如瑠璃朗徹無礙,能令一切昏鈍性障,諸阿顛迦永離癡暗。十二者融形復聞,不動道場涉入世間,不壞世界能遍十方,供養微塵諸佛如來,各各佛邊為法王子,能令法界無子眾生,欲求男者誕生福德智慧之男。十三者六根圓通,明照無二含十方界,立大圓鏡空如來藏,承順十方微塵如來,祕密法門受領無失,能令法界無子眾生,欲求女者誕生端正福德柔順,眾人愛敬有相之女。十四者此三千大千世界百億日月,現住世間諸法王子,有六十二恒河沙數修法垂範,教化眾生隨順眾生,方便智慧各各不同,由我所得圓通本根發妙耳門,然後身心微妙含容遍周法界,能令眾生持我名號,與彼共持六十二恒河沙諸法王子,二人福德正等無異。世尊,我一號名與彼眾多名號無異,由我修習得真圓通,是名十四施無畏力福備眾生。」

觀世音菩薩繼續講述他的神通力量:「尊敬的佛陀,因為我修習了這種特殊的禪定方法,我能夠與所有眾生感同身受。這使得眾生能夠從我這裡獲得十四種無畏的功德。」他開始詳細解釋這十四種功德:

「第一,我能夠幫助受苦的眾生。只要他們呼喚我的名字,就能得到解脫。」

「第二,我能保護眾生不被大火燒傷。」

「第三,我能讓落水的人不會溺水。」

「第四,我能保護人們不被鬼怪傷害。」

「第五,我能使武器變得無害,就像割水或吹風一樣。」

「第六,我能讓各種鬼怪無法看見並傷害人。」

「第七,我能使囚犯的枷鎖自動鬆開。」

「第八,我能保護旅人不被劫匪傷害。」

「第九,我能幫助人們遠離色慾。」

「第十,我能幫助憤怒的人平息怒火。」

「第十一,我能幫助愚昧的人遠離無知。」

「第十二,我能幫助想要兒子的人生出聰明有福的男孩。」

「第十三,我能幫助想要女兒的人生出美麗善良的女孩。」

「第十四,我能讓念誦我名號的人,獲得與其他眾多菩薩一樣的福德。」

觀世音菩薩最後總結道:「這就是我能夠給予眾生的十四種無畏的力量。只要誦念我的名號,就能獲得這些保護和福德。」

「世尊,我又獲是圓通修證無上道故,又能善獲四不思議無作妙德。一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞,見聞覺知不能分隔,成一圓融清淨寶覺,故我能現眾多妙容,能說無邊祕密神呪。其中或現一首三首,五首七首九首十一首,如是乃至一百八首,千首萬首八萬四千爍迦囉首。二臂四臂六臂八臂,十臂十二臂十四十六,十八二十至二十四,如是乃至一百八臂千臂萬臂,八萬四千母陀羅臂。二目三目四目九目,如是乃至一百八目千目萬目,八萬四千清淨寶目。或慈或威或定或慧,救護眾生得大自在。」

觀世音菩薩繼續講述他的神通力量:「尊敬的佛陀,因為我修行到了最高境界,我還獲得了四種不可思議的神奇能力。」他開始詳細解釋這四種能力:

「第一,我的心靈變得如此純淨,以至於我能夠現出各種不同的形象。我可以顯現出一個頭、三個頭,甚至上千個頭。我也可以顯現出不同數量的手臂,從兩隻到上萬隻不等。我的眼睛也可以變化,從兩隻到成千上萬隻。這些變化都是為了幫助眾生,有時慈祥,有時威嚴,有時平靜,有時充滿智慧。」

「二者由我聞思脫出六塵,如聲度垣不能為礙,故我妙能現一一形,誦一一呪,其形其呪,能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國土,皆名我為施無畏者。」

「第二,我的心靈能夠超越一切障礙。就像聲音能穿過牆壁一樣,我能夠自由地變化形象,唸誦各種神奇的咒語。因此,在十方世界中,人們都稱我為『無畏施予者』。」

「三者由我修習本妙圓通清淨本根,所遊世界,皆令眾生,捨身珍寶求我哀愍。」

「第三,因為我修行到了最純淨的境界,所以我所到之處,眾生都願意捨棄珍寶來求得我的憐憫。」

「四者我得佛心證於究竟,能以珍寶種種供養十方如來,傍及法界六道眾生,求妻得妻求子得子,求三昧得三昧,求長壽得長壽,如是乃至求大涅槃得大涅槃。」

「第四,我已經達到了與佛陀一樣的境界。我不僅能夠供養十方諸佛,還能滿足六道眾生的各種願望。無論是求妻子、求兒女、求智慧、求長壽,甚至是追求最高的涅槃境界,我都能幫助他們實現。」

「佛問圓通,我從耳門圓照三昧,緣心自在因入流相,得三摩提成就菩提斯為第一。世尊,彼佛如來,歎我善得圓通法門,於大會中授記我為觀世音號,由我觀聽十方圓明,故觀音名遍十方界。」

觀世音菩薩最後總結道:「佛陀問我是如何獲得圓通的,我是通過耳根修行,專注於聽聞,最終達到了自在的境界。這就是我修行的核心方法。」

他接著說:「那位佛陀讚歎我善於掌握這種修行方法,並在大眾面前給我取名為『觀世音』。因為我能夠聽聞和觀察十方世界,所以這個名字傳遍了十方。」

爾時世尊於師子座,從其五體同放寶光,遠灌十方微塵如來,及法王子諸菩薩頂。彼諸如來亦於五體同放寶光,從微塵方來灌佛頂,并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木池沼皆演法音,交光相羅如寶絲網。是諸大眾得未曾有,一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華,青黃赤白間錯紛糅。十方虛空成七寶色,此娑婆界大地山河俱時不現,唯見十方微塵國土合成一界。梵唄詠歌自然數奏。

這時,故事的場景發生了奇妙的變化。佛陀坐在獅子寶座上,突然從全身放出寶光,照耀十方諸佛和菩薩。其他的佛陀也同樣放出寶光,照耀著釋迦牟尼佛和在場的菩薩們。整個世界彷彿變成了一個光芒交織的網絡。

甚至樹木和池塘都在演奏法音。所有在場的人都感受到前所未有的體驗,獲得了一種特殊的禪定境界。天空中開始下起了五彩繽紛的蓮花雨,整個世界變得絢麗多彩。原本的山河大地都消失不見,只剩下十方淨土合而為一的景象。空中自然響起了美妙的天籟之音。

於是如來告文殊師利法王子:「汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢,各說最初成道方便,皆言修習真實圓通。彼等修行實無優劣前後差別。我今欲令阿難開悟,二十五行誰當其根。兼我滅後此界眾生,入菩薩乘求無上道,何方便門得易成就。」文殊師利法王子奉佛慈旨,即從座起頂禮佛足,承佛威神說偈對佛。」

這時,佛陀對文殊菩薩說:「你看,這二十五位大修行者都講述了他們最初成道的方法。這些方法都很圓滿,沒有高下之分。但是,我想幫助阿難開悟,也想為將來的眾生指明一條容易修行的道路。你認為哪種方法最適合呢?」文殊菩薩恭敬地站起來,向佛陀頂禮,準備回答這個重要的問題。

「覺海性澄圓,圓澄覺元妙」「元明照生所,所立照性亡」「迷妄有虛空,依空立世界」「想澄成國土,知覺乃眾生」「空生大覺中,如海一漚發」「有漏微塵國,皆從空所生」

「很久很久以前,有一片浩瀚無邊的覺悟之海。這片海洋清澈透明,圓滿無缺,蘊含著無窮的奧妙。」

「在這片海洋中,有一道明亮的光芒。這道光芒照亮了周圍的一切,但奇怪的是,當它照亮其他東西時,自己反而變得不那麼明顯了。」

「有一天,一些迷霧出現在這片海洋上。這些迷霧形成了我們所知道的虛空。在這片虛空中,漸漸地形成了各種各樣的世界。」

「人們的想像力開始在這些世界中創造出美麗的國土。隨著時間的推移,有了知覺的生命也開始出現了,這就是我們所說的眾生。」

「但是,要記住一件很重要的事情:這所有的一切,包括虛空、世界、眾生,其實都只是那片覺悟大海中的一個小小泡沫而已。就像海面上偶爾會冒出的一個水泡,看起來獨立存在,實際上卻是海洋不可分割的一部分。」

「所有我們看到的世界,無論大小,都是從這個虛空中產生的。它們看似真實,但本質上卻如同海面上的泡沫一般虛幻。」

「漚滅空本無,況復諸三有」「歸元性無二,方便有多門」「聖性無不通,順逆皆方便」「初心入三昧,遲速不同倫」「色想結成塵,精了不能徹」「如何不明徹,於是獲圓通」

「在那片浩瀚的覺悟之海上,小水泡們來來去去。」

有一天,一個聰明的小水泡突然領悟到了一個道理。它對其他水泡們說:「朋友們,你們知道嗎?當我們消失的時候,其實什麼都沒有真正消失。因為我們本來就是這片大海的一部分啊!」

小水泡繼續說:「既然我們都來自同一片海洋,那麼我們的本質其實是一樣的。只是我們看起來有不同的形狀和大小罷了。」

這時,一個年長的水泡插話道:「沒錯!回歸本源的方法有很多種,就像我們可以從不同的方向融入大海一樣。聖人們知道,無論是順著潮流還是逆著潮流,都是回家的路。」

年輕的水泡們聽得似懂非懂,紛紛提問。老水泡耐心地解釋:「剛開始修行的時候,每個人的速度可能不一樣。有的水泡融入得快,有的慢一些,這都是正常的。」

老水泡嚴肅地說:「但是,如果我們太執著於自己的形狀和顏色,就會形成一層看不見的薄膜,阻礙我們融入大海。我們必須放下這些執著,才能真正地回歸本源。」

最後,老水泡微笑著說:「當我們真正明白了這個道理,放下了所有的執著,我們就能完全融入這片覺悟的大海,獲得真正的圓通自在。」

「音聲雜語言,但伊名句味」「一非含一切,云何獲圓通」「香以合中知,離則元無有」「不恒其所覺,云何獲圓通」「味性非本然,要以味時有」「其覺不恒一,云何獲圓通」

在一個充滿各種感官體驗的奇妙世界裡,住著幾個有趣的小精靈:聲音精靈、香氣精靈和味道精靈。他們每天都在討論如何才能真正理解這個世界的本質。

聲音精靈自豪地說:「我能聽懂所有的語言和聲音!」

但是智慧老者搖搖頭說:「可是,小聲音,你只能理解字詞和句子的表面意思。單單一個聲音並不能包含所有的意義啊。你怎麼能說自己完全理解了這個世界呢?」聲音精靈聽了,不好意思地低下了頭。

接著,香氣精靈躍躍欲試:「我可以分辨出所有的氣味!」

智慧老者溫和地說:「小香氣,你只有在聞到某種味道的時候才能感知它。當味道消散後,你就無法察覺了。你的感知並不持久,又怎麼能完全理解這個世界呢?」香氣精靈聽完,若有所思地點點頭。

最後,味道精靈自信滿滿地說:「我能品嚐出所有的美味!」

智慧老者笑著說:「小味道,你的感受也是依賴外物的。只有在品嚐食物的時候,你才能感受到味道。你的體驗並不是永恆不變的,又怎麼能說完全理解了這個世界呢?」味道精靈聽完,也陷入了沉思。

智慧老者最後對所有精靈說:「孩子們,你們每個人都有獨特的本領,但要真正理解這個世界的本質,還需要更深入、更持久的體悟。繼續努力吧,總有一天你們會明白的。」

「觸以所觸明,無所不明觸」「合離性非定,云何獲圓通」「法稱為內塵,憑塵必有所」「能所非遍涉,云何獲圓通」「見性雖洞然,明前不明後」「四維虧一半,云何獲圓通」

在感官世界的探索之旅中,又有三位新的小精靈加入了:觸覺精靈、思維精靈和視覺精靈。他們也想要理解這個世界的真相。

觸覺精靈興奮地說:「我能感受到所有的觸碰!」

智慧老者溫和地回應:「小觸覺,你確實能感受到很多,但你的感受總是在變化。當你碰到東西時能感受到,離開時又感受不到了。你的體驗並不穩定,怎麼能說完全理解這個世界呢?」觸覺精靈聽了,若有所思地點點頭。

思維精靈自信滿滿地說:「我能思考所有的問題!」

智慧老者笑著說:「小思維,你的確很聰明。但是,你的思考總是依賴於某些概念或想法。你並不能涵蓋所有的可能性,又怎麼能說完全理解這個世界呢?」思維精靈聽完,陷入了沉思。

最後,視覺精靈驕傲地說:「我的視力很好,能看到很遠很遠!」

智慧老者溫和地說:「小視覺,你的確看得很遠。但是,你只能看到你面前的東西,看不到身後的。你的視野也有局限,不是完全的360度。你怎麼能說完全理解這個世界呢?」視覺精靈聽完,也開始反思自己的局限。

智慧老者最後對所有精靈說:「孩子們,你們每個人都有獨特的本領,但要真正理解這個世界的本質,還需要更全面、更持久的體悟。不要滿足於現在的能力,要繼續探索,突破自己的局限。」

「鼻息出入通,現前無交氣」「支離匪涉入,云何獲圓通」「舌非入無端,因味生覺了」「味亡了無有,云何獲圓通」「身與所觸同,各非圓覺觀」「涯量不冥會,云何獲圓通」

在感官世界的探索之旅中,又有三位新的小精靈加入了:呼吸精靈、味覺精靈和身體精靈。他們也渴望理解這個世界的真相。

呼吸精靈自豪地說:「我能控制呼吸,感受空氣的流動!」

智慧老者溫和地回應:「小呼吸,你確實能感受到氣息的進出。但是,當你呼氣時,吸氣就停止了;當你吸氣時,呼氣又停止了。你的體驗是斷斷續續的,怎麼能說完全理解這個世界呢?」呼吸精靈聽了,若有所思地點點頭。

味覺精靈興奮地說:「我能品嚐所有的美味!」

智慧老者笑著說:「小味覺,你的確能感受到各種味道。但是,只有當食物在你嘴裡時,你才能品嚐到味道。當食物離開後,你的感受就消失了。你的體驗並不持久,又怎麼能說完全理解這個世界呢?」味覺精靈聽完,露出了思考的表情。

最後,身體精靈自信滿滿地說:「我能感受到所有的碰觸!」

智慧老者溫和地說:「小身體,你確實能感受到很多。但是,你只能感受到正在接觸的東西,而且你的感受和被碰觸的物體是分開的。你的體驗並不完整,怎麼能說完全理解這個世界呢?」身體精靈聽完,也開始反思自己的局限。

智慧老者最後對所有精靈說:「孩子們,你們每個人都有獨特的本領,但要真正理解這個世界的本質,還需要更全面、更持久的體悟。不要被自己的能力所限制,要學會超越這些限制,尋求更深層次的理解。」

「知根雜亂思,湛了終無見」「想念不可脫,云何獲圓通」「識見雜三和,詰本稱非相」「自體先無定,云何獲圓通」「心聞洞十方,生于大因力」「初心不能入,云何獲圓通」

在感官世界的探索之旅中,又有三位新的小精靈加入了:思考精靈、認識精靈和聽心精靈。他們也想要理解這個世界的真相。

思考精靈驕傲地說:「我能思考一切事物!」

智慧老者溫和地回應:「小思考,你確實能想很多事。但是,你的思緒常常雜亂無章,難以真正平靜下來。你總是被各種想法纏繞,無法擺脫。這樣混亂的狀態,怎麼能說完全理解這個世界呢?」思考精靈聽了,不好意思地低下了頭。

認識精靈自信滿滿地說:「我能認識和理解所有事物!」

智慧老者笑著說:「小認識,你的確能認識很多東西。但是,你的認識往往是由眼、耳、意識等多方面混合而成的。如果追究到底,你會發現這些認識本身並沒有固定的本質。你的理解並不穩定,又怎麼能說完全掌握了這個世界呢?」認識精靈聽完,露出了困惑的表情。

最後,聽心精靈興奮地說:「我能聽到十方世界的聲音!」

智慧老者溫和地說:「小聽心,你的能力確實很特別。但是,這種能力是因為有很強大的因緣才產生的。對於剛開始修行的人來說,這種境界很難進入。如果連起步都困難,怎麼能說已經完全理解這個世界呢?」聽心精靈聽完,若有所思地點點頭。

智慧老者最後對所有精靈說:「孩子們,你們每個人都有獨特的本領,但要真正理解這個世界的本質,還需要更深入、更純粹的體悟。不要被自己現有的能力所限制,要學會超越這些限制,尋求更本質的理解。」

「鼻想本權機,秖令攝心住」「住成心所住,云何獲圓通」「說法弄音文,開悟先成者」「名句非無漏,云何獲圓通」「持犯但束身,非身無所束」「元非遍一切,云何獲圓通」

在修行世界的探索之旅中,又有三位新的小修行者加入了:數息修行者、說法修行者和持戒修行者。他們都想要找到通往真理的道路。

數息修行者自信滿滿地說:「我能通過數呼吸來控制我的心!」

智慧老者溫和地回應:「小修行者,數息確實是一個很好的方法來集中注意力。但是,這只是一個初步的技巧,目的是讓你的心安定下來。如果你只是停留在這個階段,你的心還是被某種東西束縛著。這樣能完全理解世界的本質嗎?」數息修行者聽了,若有所思地點點頭。

說法修行者興奮地說:「我能用美妙的言辭來解釋佛法!」

智慧老者笑著說:「小說法者,你的確能用優美的語言來解釋佛法。但是,言辭和名相本身並不是最終的真理。它們只能幫助那些已經有一定悟性的人。如果過於執著於言辭,怎麼能真正體悟到超越語言的真理呢?」說法修行者聽完,露出了思考的表情。

最後,持戒修行者嚴肅地說:「我嚴格遵守所有的戒律!」

智慧老者溫和地說:「小持戒者,遵守戒律確實很重要。但是,戒律主要是用來約束身體和行為的。如果沒有身體,戒律又約束什麼呢?而且,單純的持戒並不能涵蓋修行的所有方面。你怎麼能說僅靠持戒就能完全理解這個世界呢?」持戒修行者聽完,也開始反思自己的修行方式。

智慧老者最後對所有修行者說:「孩子們,你們每個人的修行方法都有其價值,但要真正理解這個世界的本質,還需要更全面、更深入的修行。不要被某一種方法所限制,要學會融會貫通,尋求更圓滿的修行方式。」

「神通本宿因,何關法分別」「念緣非離物,云何獲圓通」「若以地性觀,堅礙非通達」「有為非聖性,云何獲圓通」「若以水性觀,想念非真實」「如如非覺觀,云何獲圓通」

在修行世界的探索之旅中,又有四位新的修行者加入了:神通修行者、觀想修行者、地性觀修行者和水性觀修行者。他們都渴望找到通往真理的道路。

神通修行者驕傲地說:「我能施展各種神通!」

智慧老者溫和地回應:「小神通者,你的能力確實令人驚嘆。但是,這些神通是由過去的因緣所產生的,並不是通過對法的分別而得來的。你的能力雖然神奇,但如果只依賴於此,怎麼能真正理解世界的本質呢?」神通修行者聽了,不好意思地低下了頭。

觀想修行者自信滿滿地說:「我能觀想各種境界!」

智慧老者笑著說:「小觀想者,你的想像力確實豐富。但是,你的觀想總是依附於外在的事物。如果無法超越這些外在的概念,怎麼能真正體悟到超越一切的真理呢?」觀想修行者聽完,露出了思考的表情。

地性觀修行者認真地說:「我通過觀察地的性質來修行!」

智慧老者溫和地說:「小地性觀者,觀察地的性質確實是一種修行方法。但是,地的性質是堅硬的,這可能會讓你的心變得不夠靈活。而且,地是有為法,是會變化的。如果執著於這種變化的東西,怎麼能體悟到不變的聖性呢?」地性觀修行者聽完,若有所思地點點頭。

水性觀修行者興奮地說:「我通過觀察水的性質來修行!」

智慧老者溫和地說:「小水性觀者,觀察水的性質也是一種很好的方法。但是,水的性質是流動的,這可能會讓你的想念變得不夠穩定。真正的如如境界是超越一切觀想的。如果只停留在觀想的層面,怎麼能真正體悟到不生不滅的真如呢?」水性觀修行者聽完,也開始反思自己的修行方式。

智慧老者最後對所有修行者說:「孩子們,你們每個人的修行方法都有其價值,但要真正理解這個世界的本質,還需要更深入、更本質的體悟。不要被某一種方法所限制,要學會超越這些方法,尋求更直接、更究竟的真理。」

「若以火性觀,厭有非真離」「非初心方便,云何獲圓通」「若以風性觀,動寂非無對」「對非無上覺,云何獲圓通」「若以空性觀,昏鈍先非覺」「無覺異菩提,云何獲圓通」

在修行世界的探索之旅中,又有三位新的修行者加入了:火性觀修行者、風性觀修行者和空性觀修行者。他們都渴望找到通往真理的道路。

火性觀修行者熱情地說:「我通過觀察火的性質來修行!」

智慧老者溫和地回應:「小火性觀者,觀察火的性質確實能讓人產生厭離世間的心。但是,真正的解脫不僅僅是厭惡現實世界。如果只是想逃避,而不是真正超越,這對於初學者來說可能不是最好的方法。你覺得這樣能完全理解世界的本質嗎?」火性觀修行者聽了,若有所思地點點頭。

風性觀修行者興奮地說:「我通過觀察風的性質來修行!」

智慧老者笑著說:「小風性觀者,風確實有動有靜,這種觀察方法很有意思。但是,動和靜是相對的概念,它們總是互相對立的。最高的覺悟境界是超越這種對立的。如果停留在這種相對的層面,你怎麼能體會到絕對的真理呢?」風性觀修行者聽完,露出了思考的表情。

空性觀修行者平靜地說:「我通過觀察空的性質來修行!」

智慧老者溫和地說:「小空性觀者,觀察空確實是一種深奧的修行方法。但是,如果不小心,這種方法可能會讓人變得昏沉遲鈍,失去了覺知的能力。真正的菩提是充滿智慧和覺察的。如果陷入了無知無覺的狀態,怎麼能達到真正的覺悟呢?」空性觀修行者聽完,也開始反思自己的修行方式。

智慧老者最後對所有修行者說:「孩子們,你們每個人的修行方法都有其獨特的價值,但要真正理解這個世界的本質,還需要更全面、更深入的體悟。不要被某一種方法所限制,要學會融會貫通,尋求更圓滿、更究竟的修行方式。」

「若以識性觀,觀識非常住」「存心乃虛妄,云何獲圓通」「諸行是無常,念性無生滅」「因果今殊感,云何獲圓通」「我今白世尊,佛出娑婆界」「此方真教體,清淨在音聞」

在修行世界的探索之旅中,又有兩位新的修行者加入了:識性觀修行者和念性觀修行者。他們都渴望找到通往真理的道路。同時,一位智者也來到了佛陀面前,準備分享他的見解。

識性觀修行者自信滿滿地說:「我通過觀察意識的本質來修行!」

智慧老者溫和地回應:「小識性觀者,觀察意識確實是一種深入的方法。但是,你有沒有注意到,意識總是在變化,從來不會停留在一個狀態?如果執著於這種不斷變化的意識,你的修行可能會變得虛妄不實。你覺得這樣能完全理解世界的本質嗎?」識性觀修行者聽了,若有所思地點點頭。

念性觀修行者興奮地說:「我通過觀察念頭的本質來修行!」

智慧老者笑著說:「小念性觀者,觀察念頭確實能讓人看到一些有趣的東西。念頭的本質似乎是不生不滅的,但是它所產生的因果卻是截然不同的。如果只停留在觀察念頭的層面,而忽視了它所帶來的實際影響,你怎麼能真正理解這個世界的運作呢?」念性觀修行者聽完,露出了思考的表情。

這時,那位智者走到佛陀面前,恭敬地說:「尊敬的世尊,您來到這個充滿苦難的世界,為我們指明了修行的方向。在這裡,最純粹、最真實的修行方法,就是通過聽聞來淨化我們的心靈。」

智者繼續說:「通過聆聽佛法,我們可以逐漸理解真理,淨化我們的心靈。這種方法簡單直接,卻又深奧無比。它適合各種根器的人,是最圓滿的修行方法。」佛陀聽完智者的話,露出了慈祥的微笑。

他對所有的修行者說:「孩子們,你們每個人的修行方法都有其價值。但是,正如這位智者所說,在這個世界上,通過聽聞佛法來修行,是一種特別適合的方法。它能幫助你們逐步理解真理,最終達到圓通的境界。」

「欲取三摩提,實以聞中入」「離苦得解脫,良哉觀世音」「於恒沙劫中,入微塵佛國」「得大自在力,無畏施眾生」「妙音觀世音,梵音海潮音」「救世悉安寧,出世獲常住」

在佛陀的教導下,智者繼續分享他的見解,講述了一個美妙的故事:「各位修行的朋友們,如果你們想要達到深層的禪定境界,最好的方法就是從聆聽開始。通過用心聆聽佛法,我們可以逐漸進入那種美妙的境界。」

智者的眼中閃耀著敬佩的光芒,他繼續說道:「在這個方面,觀世音菩薩給了我們最好的榜樣。他是多麼了不起啊!」

然後,智者開始講述觀世音菩薩的故事:「在無數個漫長的時代中,觀世音菩薩遊歷了數不清的佛國。通過不斷的修行,他獲得了無比強大的力量。」

「但是,他並沒有把這種力量用於自己,而是用來幫助所有的眾生擺脫恐懼。」

智者的聲音變得柔和而充滿感情:「觀世音菩薩的名字真是太美妙了!『妙音』、『觀世音』、『梵音』、『海潮音』,每一個名字都像美妙的音樂,充滿了智慧和慈悲。」

「他用這種美妙的聲音來幫助世間的眾生。無論是誰,只要聽到觀世音菩薩的名字,心中的痛苦就會平息,世界就會變得安寧。而那些追求更高境界的人,則能通過他的指引,獲得永恆的安樂。」

智者最後總結道:「所以,親愛的朋友們,讓我們學習觀世音菩薩的榜樣,用心聆聽佛法,用慈悲的心去幫助他人。這樣,我們就能逐漸擺脫痛苦,獲得真正的解脫。」

「我今啟如來,如觀音所說」「譬如人靜居,十方俱擊皷」「十處一時聞,此則圓真實」「目非觀障外,口鼻亦復然」「身以合方知,心念紛無緒」「隔垣聽音響,遐邇俱可聞」

智者繼續向佛陀和眾人分享他的理解,他用一個生動的比喻來解釋:「讓我來告訴大家,為什麼觀世音菩薩所說的聽聞法門如此殊勝。」

智者微笑著說,想像一下這樣一個場景:「有一個人安靜地坐在房間裡。突然間,在他周圍的十個方向同時有人敲響了鼓。」

智者提高了聲音,讓每個人都能聽清楚:「奇妙的是,這個人能夠同時聽到所有方向的鼓聲!這就是圓滿而真實的聽覺能力。」

然後,智者開始比較其他感官:「我們的眼睛不能看到障礙物後面的東西,對吧?」眾人點頭表示同意。「我們的鼻子和嘴巴也是一樣,它們的感知範圍很有限。」

智者繼續說道:「至於我們的身體,只有在直接接觸到東西時才能感知。」「而我們的心念呢?」智者問道「它常常紛亂無序,難以集中。」

智者的眼睛閃耀著智慧的光芒:「但是,聽覺就不一樣了。即使隔著牆壁,我們也能聽到聲音。無論聲音來自遠處還是近處,我們都能聽到。」

最後,智者總結道:「這就是為什麼聽聞法門如此特別。它能讓我們超越物理的限制,直接感受真理。就像觀世音菩薩教導我們的那樣,通過聆聽,我們可以更全面、更深入地理解這個世界。」

「五根所不齊,是則通真實」「音聲性動靜,聞中為有無」「無聲號無聞,非實聞無性」「聲無既無滅,聲有亦非生」「生滅二圓離,是則常真實」「縱令在夢想,不為不思無」

智者繼續他的講解,眼中閃耀著智慧的光芒:「各位朋友,你們知道為什麼聽覺如此特別嗎?」他環顧四周,然後說道:「因為它能做到其他感官做不到的事情。這就是它能通達真實的原因。」

智者接著用一個有趣的比喻來解釋:「想像聲音就像是一個調皮的小精靈,時而出現,時而消失。」

「當小精靈出現時,我們說有聲音;當小精靈消失時,我們說沒有聲音。」智者微笑著說:「但是,我們的聽覺一直都在那裡,不是嗎?」

他繼續解釋:「即使在安靜的時候,我們也不能說聽覺不存在。因為一旦有聲音,我們馬上就能聽到。」

智者的聲音變得深沉:「更奇妙的是,當聲音消失時,它並沒有真正地死去;當聲音出現時,它也並非憑空而生。聲音的本質超越了生與滅的概念。」智者總結道「這就是聽覺的真實性,它永恆存在,不受生滅的影響。」

最後,智者說了一個讓所有人都感到驚訝的事實:「你們知道嗎?即使在我們做夢的時候,聽覺也不會完全消失。它總是在那裡,準備隨時捕捉聲音。」

「覺觀出思惟,身心不能及」「今此娑婆國,聲論得宣明」「眾生迷本聞,循聲故流轉」「阿難縱強記,不免落邪思」「豈非隨所淪,旋流獲無妄」「阿難汝諦聽,我承佛威力」

智者溫和地說道:「親愛的朋友們,當我們開始思考和觀察時,我們的身心常常跟不上我們的想法。這就像是我們的思維是一匹快馬,而我們的身心卻是一輛慢車。」

智者環顧四周,確保每個人都在認真聽他說話:「在我們生活的這個世界裡,聲音和語言是傳播知識的主要方式。這就像是一個巨大的音樂廳,知識就是在這裡通過聲音傳播的。」

但是,智者的表情突然變得有些憂傷:「可惜的是,很多人忘記了聆聽的本質。他們只是追逐聲音,卻忽略了聲音背後的真理。這就像是一群人在追逐回音,卻忘了尋找發出聲音的源頭。」

智者提到了一個大家都認識的人:「就拿阿難來說吧,他的記憶力非常好,幾乎能記住所有聽到的東西。但是,即使是他,有時也會陷入錯誤的思維中。」

智者的聲音變得更加溫和:「但是,我們不應該氣餒。即使我們現在可能迷失在思想的漩渦中,只要我們願意回頭,順著正確的方向前進,我們就能擺脫錯誤,找到真理。」

最後,智者深吸一口氣,說道:「阿難,還有在座的各位,請仔細聽我接下來要說的話。我現在要告訴你們的,是承蒙佛陀的恩典才能理解的深奧道理。」

「宣說金剛王,如幻不思議」「佛母真三昧,汝聞微塵佛」「一切祕密門,欲漏不先除」「畜聞成過誤,將聞持佛佛」「何不自聞聞,聞非自然生」「因聲有名字,旋聞與聲脫」

智者緩緩開口說道:「佛陀宣說了一種強大而神奇的法門,就像金剛一樣堅不可摧,又如幻術般不可思議。

這個法門就是佛陀智慧的源泉,是真正的三昧境界。」弟子們睜大眼睛,專注地聽著。

「你們聽說過無數佛陀的教導,也學習了許多秘密法門。」

「但是,孩子們,要記住一件重要的事情,如果你們不先去除欲望和執著,僅僅積累知識反而會成為障礙。」一位年輕的弟子舉手問道:「師父,那我們應該如何修行呢?」

智者慈祥地笑了笑,回答:「與其一味地追求佛陀的教導,不如先學會聆聽自己內心的聲音。」

「要知道,聽覺並非自然而然就存在的,它是因為有聲音才產生的。當你能夠超越聲音和名相,真正地聆聽自己的內心時,你就能獲得真正的智慧。」

「能脫欲誰名,一根既返源」「六根成解脫,見聞如幻翳」「三界若空花,聞復翳根除」「塵銷覺圓淨,淨極光通達」「寂照含虛空,却來觀世間」「猶如夢中事,摩登伽在夢」

智者說道:「當我們能夠擺脫欲望的束縛時,我們就獲得了真正的自由。就像一根枝條回歸樹幹,當我們的一個感官返回本源,其他五個感官也會隨之解脫。」一位年長的弟子困惑地問:「師父,這是什麼意思呢?」

智者慈祥地解釋:「想像一下,我們的感官就像被蒙上一層薄霧。我們所見所聞,都如同幻覺一般。整個世界,就像空中的花朵,看似真實,卻沒有實體。」

他停頓了一下,讓弟子們消化這個概念,然後繼續說:「但是,當我們真正理解了聽覺的本質,這層薄霧就會消散。隨著塵埃消逝,我們的覺悟就會變得圓滿純淨。」

弟子們專注地聽著,智者的聲音變得更加柔和:「當我們達到極致的純淨時,我們的智慧之光就能通達一切。」

「這種寂靜而明亮的覺知,能夠包容整個虛空。」

他的眼神變得深邃,彷彿看透了時空:「到那時,我們再回頭看這個世界,就會發現一切都如同夢中的景象。就像摩登伽女子在夢中的經歷一樣,看似真實,卻又虛幻。」

「誰能留汝形,如世巧幻師」「幻作諸男女,雖見諸根動」「要以一機抽,息機歸寂然」「諸幻成無性,六根亦如是」「元依一精明,分成六和合」

智者說道:「孩子們,讓我們用一個比喻來理解這個深奧的道理。」「想像一下,在這個世界上有一位技藝高超的魔術師。他能夠變出各種各樣的男男女女,栩栩如生。」

智者繼續說:「這些幻化出來的人看起來好像真的能動,有自己的生命。但是,你知道嗎?」

他故意停頓了一下,吸引了所有人的注意力:「其實,魔術師只需要拉動一根線,所有的幻象就會消失。當他停止表演時,一切都會歸於平靜,那些看似真實的人物也會變成虛無。」弟子們睜大了眼睛,似乎開始理解了什麼。

智者接著解釋:「我們的六種感官——眼、耳、鼻、舌、身、意,也是如此。它們看似獨立,但實際上都源於同一個明亮純淨的本性。」

他環顧四周,溫和地說:「就像魔術師的幻象一樣,我們的感官體驗看似真實,但本質上卻是空幻的。它們都是從一個根源分化而來,彼此和合,形成了我們對世界的認知。」

「一處成休復,六用皆不成」「塵垢應念銷,成圓明淨妙」「餘塵尚諸學,明極即如來」「大眾及阿難,旋汝倒聞機」「反聞聞自性,性成無上道」「圓通實如是,此是微塵佛」

智者緩緩說道:「假如我們能夠在一個感官上達到完全的寧靜,其他五個感官也會隨之停止運作。就像關掉了一個開關,整個系統都會安靜下來。」一位好奇的弟子問道:「師父,那會發生什麼呢?」

智者慈祥地回答:「當我們做到這一點時,我們內心的塵垢就會瞬間消散。我們的心靈將變得圓滿、明亮、純淨而奇妙。」

他停頓了一下,然後繼續說:「當然,這需要不斷的修行。即使還有一絲塵埃,我們也要繼續學習。但是,當我們的心靈達到極致的明亮時,我們就能像佛陀一樣。」

智者環顧四周,目光落在每一位弟子身上:「大家啊,包括阿難在內,你們要學會轉變你們的聽聞之道。不要只聽外界的聲音,而要學會聆聽自己的本性。」

他的聲音變得更加莊嚴:「當你們能夠真正聽到自己的本性時,你們就能成就無上的道果。這就是真正的圓通境界。」

最後,智者總結道:「這個道理,不是我一個人的發現。無數的佛陀都是這樣教導的。這是一個永恆的真理。」

「一路涅槃門,過去諸如來」「斯門已成就,現在諸菩薩」「今各入圓明,未來修學人」「當依如是法,我亦從中證」「非唯觀世音,誠如佛世尊」「詢我諸方便,以救諸末劫」

智者的眼中閃爍著智慧的光芒,他繼續娓娓道來:「孩子們,我要告訴你們一個重要的秘密。這個我們剛才討論的方法,就像是一扇通向涅槃的大門。」一位年輕的弟子好奇地問:「師父,這個方法真的那麼神奇嗎?」

智者慈祥地笑了笑,回答道:「確實如此。你要知道,過去的所有佛陀都是通過這個法門成就的。」他環顧四周,繼續說:「不僅如此,現在的菩薩們也都在通過這個方法進入圓明的境界。」

智者的聲音變得更加堅定:「對於未來想要修行的人來說,他們也應該依循這個法門。這不是我一個人的看法,而是千百年來無數修行者的共同經驗。」

他的眼神變得深邃,彷彿穿越了時空:「我自己也是通過這個方法證悟的。」

「但要記住,不只是觀世音菩薩,每個人都可以通過這個方法成就。」

智者的語氣變得更加莊重:「就像佛陀詢問我如何救度末法時代的眾生一樣,我現在把這個方法傳授給你們。這是最有效的修行方法,能夠幫助所有想要覺悟的人。」

「求出世間人,成就涅槃心」「觀世音為最,自餘諸方便」「皆是佛威神,即事捨塵勞」「非是長修學,淺深同說法」「頂禮如來藏,無漏不思議」「願加被未來,於此門無惑」

智者看著弟子們敬畏的眼神,微笑著繼續他的教導:「孩子們,對於那些想要超越世俗、追求涅槃境界的人來說,我要告訴你們一個重要的訊息。」

他的聲音變得柔和而堅定:「在眾多的修行方法中,觀世音菩薩的法門是最殊勝的。」一位弟子好奇地問:「那其他的方法呢,師父?」

智者慈祥地回答:「其他的修行方法也都是佛陀的智慧所流露的。它們都有各自的優點,能夠幫助我們放下塵世的煩惱。」

他停頓了一下,然後補充道:「而且,這些方法的好處是,你不需要長期苦修就能看到效果。無論你的修為深淺如何,都可以從中受益。」

智者的語氣變得更加莊重:「讓我們一起向如來藏致以最崇高的敬意。這是一個無漏、不可思議的境界,超越了我們的想像。」

他環顧四周,目光中充滿了慈愛:「我由衷地祈願,未來的修行者在面對這個法門時,不會有任何疑惑。願佛陀的加持能夠幫助他們清晰地理解這個道理。」

「方便易成就,堪以教阿難」「及末劫沈淪,但以此根修」「圓通超餘者,真實心如是」

智者的眼神中閃爍著智慧的光芒,他繼續他的教導:「孩子們,讓我告訴你們一個好消息。」他的聲音充滿了鼓勵:「這個修行的方法非常容易掌握,而且很快就能看到成效。它是如此的簡單有效,以至於我們可以用它來教導阿難,甚至是在這個混亂的時代中迷失的人們。」

一位年輕的弟子好奇地問:「師父,我們該如何修習這個方法呢?」智者慈祥地笑了笑,回答道:「很簡單,你只需要專注於你的聽覺。通過這一個感官的修行,你就能達到圓通的境界。」他環顧四周,目光落在每一位弟子身上:「要知道,這個方法比其他所有的修行方法都要殊勝。它能夠幫助你直接體悟到真實的心性。」

智者的語氣變得更加堅定:「這就是真正的心,這就是我們一直在尋找的真相。」弟子們聽完後,都感到一陣興奮和希望。他們意識到,自己已經找到了一個簡單而有效的修行方法。每個人的眼中都閃爍著渴望和決心,準備開始這個奇妙的修行之旅。

於是阿難及諸大眾,身心了然得大開示。觀佛菩提及大涅槃,猶如有人因事遠遊未得歸還,明了其家所歸道路。普會大眾天龍八部有學二乘,及諸一切新發心菩薩,其數凡有十恒河沙皆得本心,遠塵離垢獲法眼淨。性比丘尼聞說偈已成阿羅漢。無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

在寺院的大殿裡,阿難和眾多修行者聽完了佛陀的教導,他們的臉上都露出了恍然大悟的表情。

智者看著他們,微笑著說:「看來,你們都有所領悟了。」

阿難激動地說:「是的,師父。我們終於明白了菩提和涅槃的真諦。就像一個離家多年的遊子,終於找到了回家的路。」

智者點點頭,環顧四周:「不僅是你們,在場的所有人,包括天龍八部、聲聞緣覺,還有剛開始修行的菩薩,總共有十恆河沙那麼多的眾生,都找回了自己的本心。他們的心靈變得清淨,遠離了塵世的污染。」

他特別指出:「你們看,性比丘尼聽完佛陀的偈語後,當場就證得了阿羅漢果位。還有無數的眾生都發了無上菩提心,決心追求最高的覺悟。」

阿難整衣服,望大眾中合掌頂禮,心迹圓明悲欣交集。欲益未來諸眾生故,稽首白佛:「大悲世尊,我今已悟成佛法門,是中修行得無疑惑。常聞如來說如是言,自未得度先度人者菩薩發心,自覺已圓能覺他者如來應世。我雖未度願度末劫一切眾生。世尊,此諸眾生去佛漸遠,邪師說法如恒河沙。欲攝其心入三摩地,云何令其安立道場遠諸魔事,於菩提心得無退屈?」

這時,阿難整理了一下衣服,面向大眾合掌致敬。他的眼中既有喜悅,又有一絲憂傷。

他轉向佛陀,恭敬地說:「慈悲的世尊,我現在已經明白了成佛之道,修行時再也不會有疑惑了。我常聽您說,菩薩發心是為了度化他人,而如來示現世間是為了覺悟眾生。雖然我自己還未完全解脫,但我願意幫助末法時代的所有眾生。」

阿難的表情變得嚴肅:「世尊,未來的眾生離佛陀的時代越來越遠,會有很多邪師說法誤導他們。我想知道,該如何幫助他們安心修行,遠離魔障,堅定菩提心呢?」

爾時世尊於大眾中稱讚阿難:「善哉善哉。如汝所問,安立道場救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽當為汝說。」阿難大眾唯然奉教。

佛陀聽了阿難的話,露出讚許的微笑:「說得好,阿難。你問的問題非常重要。關於如何建立道場,救度末法時代的眾生,我會詳細地告訴你。」

佛告阿難:「汝常聞我毘奈耶中,宣說修行三決定義。所謂攝心為戒因戒生定因定發慧,是則名為三無漏學。阿難,云何攝心我名為戒?若諸世界六道眾生其心不婬,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,婬心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷婬必落魔道。上品魔王中品魔民下品魔女,彼等諸魔亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此魔民熾盛世間,廣行貪婬為善知識。令諸眾生,落愛見坑失菩提路。汝教世人修三摩地先斷心婬,是名如來先佛世尊,第一決定清淨明誨。是故阿難若不斷婬修禪定者,如蒸沙石欲其成飯,經百千劫秖名熱沙。何以故?此非飯本石沙成故。汝以婬身求佛妙果,縱得妙悟皆是婬根,根本成婬輪轉三途必不能出。如來涅槃何路修證?必使婬機身心俱斷斷性亦無,於佛菩提斯可希冀。如我此說名為佛說,不如此說即波旬說。」

佛陀看著阿難和眾多弟子,神情嚴肅地開始教導:「阿難,你經常聽我在戒律中提到修行的三個重要原則。這就是所謂的『三無漏學』:攝心為戒、因戒生定、因定發慧。」阿難認真地點頭。

佛陀繼續說道:「那麼,什麼是『攝心為戒』呢?如果六道眾生能夠不起淫念,就不會陷入生死輪迴。你修習禪定的目的是要超脫塵世的煩惱,但如果不能斷除淫心,就無法擺脫塵世。」

佛陀的語氣變得更加嚴厲:「即使你有很高的智慧,能夠入定,如果不斷除淫念,也一定會落入魔道。這些魔有上中下三品,他們都有追隨者,每個都自稱達到了無上之道。」

他停頓了一下,環顧四周,然後繼續說:「在我入滅後的末法時期,這些魔的徒眾會在世間興盛,他們會以行淫為善,自稱是善知識。這會讓眾生陷入愛欲和邪見的深坑,失去了覺悟的道路。」

佛陀轉向阿難,語重心長地說:「所以,阿難,當你教導世人修習禪定時,首先要教他們斷除淫念。這是我和過去諸佛最重要、最清淨的教導。」

他用一個比喻來說明:「如果不斷除淫念而修禪定,就像想把沙石蒸成米飯一樣,即使經過千百劫,也只能得到熱沙,永遠不可能成為米飯。」

佛陀的聲音變得更加堅定:「如果你想以有淫念的身心來追求佛果,即使有所悟道,也都是建立在淫念之上的。這樣的根本會讓你在三惡道中輪迴,永遠無法解脫。要證得涅槃,就必須徹底斷除身心的淫機,連斷除的念頭也要沒有,這樣才能希望得到菩提。」

最後,佛陀嚴肅地說:「記住,我所說的才是佛法。如果有人說與此相反的話,那就是魔說。」

「阿難,又諸世界六道眾生其心不殺,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,殺心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷殺必落神道。上品之人為大力鬼,中品即為飛行夜叉諸鬼帥等,下品尚為地行羅剎。彼諸鬼神亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此神鬼熾盛世間,自言食肉得菩提路。阿難,我令比丘食五淨肉,此肉皆我神力化生本無命根。汝婆羅門地多蒸濕,加以沙石草菜不生,我以大悲神力所加,因大慈悲假名為肉。汝得其味,奈何如來滅度之後,食眾生肉名為釋子。汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地,皆大羅剎,報終必沈生死苦海非佛弟子。如是之人相殺相吞相食未已,云何是人得出三界。汝教世人修三摩地次斷殺生,是名如來先佛世尊,第二決定清淨明誨。是故阿難若不斷殺修禪定者,譬如有人自塞其耳,高聲大叫求人不聞。此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩,於岐路行不踏生草,況以手拔。云何大悲取諸眾生血肉充食。若諸比丘不服東方絲綿絹帛,及是此土靴覆裘毳乳酪醍醐,如是比丘於世真脫,酬還宿債不遊三界。何以故?服其身分皆為彼緣。如人食其地中百穀,足不離地必使身心。於諸眾生若身身分,身心二途不服不食,我說是人真解脫者。如我此說名為佛說,不如此說即波旬說。」

佛陀繼續他的教導,神情嚴肅地說:「阿難,再說六道眾生,如果他們的心中不起殺念,就不會陷入生死輪迴。你修行的目的是要超脫塵世的煩惱,但如果不能斷除殺心,就無法擺脫塵世。」

佛陀的語氣變得更加嚴厲:「即使你有很高的智慧,能夠入定,如果不斷除殺心,也一定會落入神道。上品的人會成為大力鬼,中品的會成為飛行夜叉,下品的則成為地行羅剎。這些鬼神也都有追隨者,每個都自稱達到了無上之道。」

他停頓了一下,環顧四周,然後繼續說:「在我入滅後的末法時期,這些鬼神的徒眾會在世間興盛,他們會說吃肉可以得到菩提道。阿難,我允許比丘食用五種淨肉,但那些肉都是我用神力變化而成,本來就沒有生命。」

佛陀解釋道:「我之所以這麼做,是因為在婆羅門的地方,土地潮濕多沙,蔬菜難以生長。我以大悲心用神力創造了這些肉,讓你們能夠獲得營養。但是在我入滅之後,如果有人吃眾生肉還自稱是我的弟子,那就大錯特錯了。」

他的聲音變得更加堅定:「食肉的人即使似乎開悟了,也只是變成了大羅剎。他們最終還是會沉淪在生死苦海中,不能算是佛弟子。這樣的人相互殺戮、吞食,怎麼可能超脫三界呢?」

佛陀轉向阿難,語重心長地說:「所以,阿難,當你教導世人修習禪定時,第二個重要的教導就是要斷除殺生。如果不斷除殺心而修禪定,就像有人堵住自己的耳朵,卻大聲叫喊希望別人聽不見一樣可笑。」

他用一些具體的例子來說明:「清淨的比丘和菩薩,走在岔路上都不會踩踏青草,更不用說拔草了。他們怎麼可能因為大悲心而吃眾生的血肉呢?如果比丘不穿絲綢、皮革、毛皮,不吃乳酪、醍醐,這樣的比丘才是真正超脫世間的人。」

最後,佛陀嚴肅地說:「記住,我所說的才是佛法。如果有人說與此相反的話,那就是魔說。」

「阿難,又復世界六道眾生其心不偷,則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞,偷心不除塵不可出。縱有多智禪定現前,如不斷偷必落邪道。上品精靈中品妖魅,下品邪人諸魅所著。彼等群邪亦有徒眾,各各自謂成無上道。我滅度後末法之中,多此妖邪熾盛世間,潛匿姦欺稱善知識,各自謂已得上人法,詃惑無識恐令失心,所過之處其家耗散。我教比丘循方乞食,令其捨貪成菩薩道。諸比丘等不自熟食,寄於殘生旅泊三界,示一往還去已無返。云何賊人假我衣服,禆販如來造種種業。皆言佛法却非出家,具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生墮無間獄。若我滅後其有比丘,發心決定修三摩提,能於如來形像之前,身然一燈燒一指節,及於身上爇一香炷,我說是人無始宿債一時酬畢,長挹世間永脫諸漏。雖未即明無上覺路,是人於法已決定心。若不為此捨身微因,縱成無為必還生人酬其宿債。如我馬麥正等無異。汝教世人修三摩地後斷偷盜,是名如來先佛世尊,第三決定清淨明誨。是故阿難若不斷偷修禪定者,譬如有人水灌漏巵欲求其滿,縱經塵劫終無平復。若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜,乞食餘分施餓眾生,於大集會合掌禮眾,有人捶罵同於稱讚,必使身心二俱捐捨,身肉骨血與眾生共。不將如來不了義說,迴為已解以誤初學。佛印是人得真三昧。如我所說名為佛說,不如此說即波旬說。」

佛陀繼續他的教導,神情嚴肅地說:「阿難,再說六道眾生,如果他們的心中不起偷盜之念,就不會陷入生死輪迴。你修行的目的是要超脫塵世的煩惱,但如果不能斷除偷盜之心,就無法擺脫塵世。」

佛陀的語氣變得更加嚴厲:「即使你有很高的智慧,能夠入定,如果不斷除偷盜之心,也一定會落入邪道。上品的會成為精靈,中品的會成為妖魅,下品的則會被邪魔附身。這些邪魔也都有追隨者,每個都自稱達到了無上之道。」

他停頓了一下,環顧四周,然後繼續說:「在我入滅後的末法時期,這些妖邪會在世間興盛,他們會潛藏起來,欺騙他人,自稱是善知識。他們會說自己已經得道,迷惑無知的人,讓人失去理智。他們所到之處,那家的財產就會耗盡。」

佛陀解釋道:「我教導比丘們要四處化緣,就是為了讓他們捨棄貪念,成就菩薩道。比丘們不自己煮食,就是為了示現他們只是暫時寄居在三界中,終將離去不再回來。」

他的聲音變得更加堅定:「那些偷盜的人,假借我的衣服,做著各種違背佛法的事情,卻說這才是佛法,反而說那些持戒的比丘是小乘。這樣會讓無數眾生產生疑惑,最終墮入地獄。」

佛陀轉向阿難,語重心長地說:「如果在我入滅後,有比丘決心修行,能在佛像前點燃一盞燈,燒一根指節,或在身上燃一柱香,我說這個人的宿債就此還清,永遠脫離了世間的煩惱。雖然他可能還沒有完全覺悟,但他的心已經堅定了。」

他用一個比喻來說明:「如果不斷除偷盜之心而修禪定,就像往漏斗裡倒水一樣,永遠也裝不滿。真正的比丘應該除了衣缽外一無所有,剩餘的食物要施捨給饑餓的眾生。在大眾集會時要合掌禮敬眾人,即使被人打罵也要視如讚美。」

最後,佛陀嚴肅地說:「記住,我所說的才是佛法。如果有人說與此相反的話,那就是魔說。」

「阿難,如是世界六道眾生,雖則身心無殺盜婬,三行已圓若大妄語,即三摩提不得清淨,成愛見魔失如來種。所謂未得謂得未證言證,或求世間尊勝第一。謂前人言:『我今已得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道、辟支佛乘、十地地前諸位菩薩。』求彼禮懺貪其供養。是一顛迦銷滅佛種,如人以刀斷多羅木。佛記是人永殞善根無復知見,沈三苦海不成三昧。我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢,應身生彼末法之中,作種種形度諸輪轉。或作沙門白衣居士,人王宰官童男童女,如是乃至婬女寡婦姦偷屠販,與其同事稱歎佛乘,令其身心入三摩地。終不自言我真菩薩真阿羅漢,泄佛密因輕言未學。唯除命終陰有遺付,云何是人惑亂眾生成大妄語。汝教世人修三摩地,後復斷除諸大妄語,是名如來先佛世尊,第四決定清淨明誨。是故阿難若不斷其大妄語者,如刻人糞為栴檀形,欲求香氣無有是處。我教比丘直心道場,於四威儀一切行中尚無虛假,云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王自取誅滅,況復法王如何妄竊。因地不直果招紆曲,求佛菩提如噬臍人,欲誰成就。若諸比丘心如直絃,一切真實入三摩提永無魔事。我印是人成就菩薩無上知覺。如我是說名為佛說,不如此說即波旬說。」

佛陀繼續他的教導,神情嚴肅地說:「阿難,即使六道眾生在身心上已經不再殺生、偷盜、邪淫,但如果他們說大妄語,他們的禪定就無法達到清淨,反而會成為愛見魔,失去成佛的種子。」

佛陀解釋道:「所謂大妄語,就是沒有得到卻說得到,沒有證悟卻說證悟。比如有人為了得到世間的尊敬,對別人說:『我已經得到須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道、辟支佛乘,或者是十地菩薩的某個階位。』他們這樣做是為了讓別人來禮拜懺悔,貪圖供養。」

他的聲音變得更加嚴厲:「這樣的人就像是斷多羅樹一樣,永遠斷絕了成佛的可能。他們會永遠失去善根,沒有正確的知見,沉淪在三苦之海,無法成就禪定。」

佛陀轉向阿難,語重心長地說:「在我入滅後,我會命令諸位菩薩和阿羅漢,化身到末法時代,以各種形象來度化眾生。他們可能會化現為出家人、在家居士、國王大臣、童男童女,甚至是妓女、寡婦、小偷、屠夫等。他們會和這些人一起生活,讚歎佛法,引導他們進入禪定境界。」

他補充道:「但是,這些菩薩和阿羅漢絕不會自稱是真正的菩薩或阿羅漢,也不會隨意向未學之人透露佛法的秘密。只有在臨終時,他們才會留下一些暗示。」

佛陀嚴肅地說:「你要教導世人修習禪定時,第四個重要的教誨就是要斷除大妄語。如果不斷除大妄語而修禪定,就像把人的糞便雕刻成檀香木的形狀,想要它散發香氣,這是絕對不可能的。」

他用一個比喻來說明:「就像一個窮人妄稱自己是皇帝,必定會自取滅亡。更何況是冒充法王呢?如果修行的基礎不正直,結果必定歪曲。想要成佛卻說大妄語,就像想要咬自己的肚臍一樣,永遠也達不到。」

最後,佛陀溫和地說:「如果比丘們的心像直弦一樣正直,一切都真實無欺,那麼他們在禪定中就永遠不會遇到魔障。這樣的人,我印證他必定能成就無上菩提。」阿難和眾弟子聽完後,都深深地被佛陀的教導所震撼,紛紛下定決心要誠實不欺,絕不說大妄語。