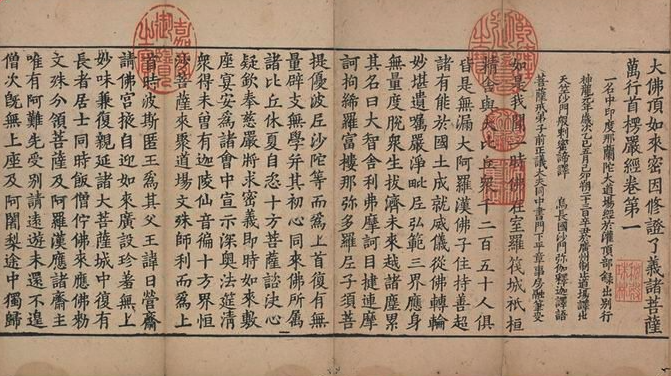

《楞嚴經第四卷》重點摘要

-

六根的形成與運作:

- 佛陀解釋了眼、耳、鼻、舌、身、意六根的形成過程。

- 每個感官都有其特定的功能和比喻,如眼如葡萄、耳如新卷葉等。

-

感官的本質:

- 感官本來是純淨無染的,但因執著外界事物而被蒙蔽。

- 若能超越感官的限制,可達到更高的覺知狀態。

-

修行的方法:

- 不執著於動靜、合離、恬變、通塞、生滅、明暗等相對概念。

- 淨化一個感官,其他感官也會跟著變得清淨。

-

感官與覺知的關係:

- 通過鐘聲實驗說明,聽覺本性不因聲音的有無而改變。

- 感官知覺(如聽到聲音)與感官本性(能聽的能力)是不同的。

-

本性的永恆:

- 即使在睡夢中或肉體消逝後,覺知的本性仍然存在。

-

修行的目標:

- 放下對生滅現象的執著,守住真常的本性。

- 達到心靈清明,最終獲得無上覺悟。

-

錯誤認知的糾正:

- 指出眾生常被外界現象迷惑,忘記自己本來清淨的本性。

- 強調要超越感官表象,認識真實的本性。

-

修行的關鍵:

- 不被外界現象所迷惑,回歸到純淨的覺知狀態。

- 理解感官體驗與感官本性的區別,從而超越感官限制。

這些要點揭示了佛陀對人類感知、意識本質以及修行道路的深刻見解,為修行者指明了方向。

《楞嚴經第四卷》完整經文

爾時,富樓那彌多羅尼子。在大眾中即從座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:

「大威德世尊,善為眾生敷演如來第一義諦。世尊常推說法人中我為第一。今聞如來微妙法音,猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋。本所不見,何況得聞。佛雖宣明令我除惑,今猶未詳斯義究竟無疑惑地。世尊,如阿難輩,雖則開悟習漏未除。我等會中登無漏者,雖盡諸漏今聞如來所說法音,尚紆疑悔。世尊,若復世間一切根塵陰處界等,皆如來藏清淨本然。云何忽生山河大地,諸有為相次第遷流終而復始。又如來說地水火風本性圓融,周遍法界湛然常住。世尊,若地性遍云何容水。水性周遍火則不生,復云何明。水火二性俱遍虛空不相陵滅。世尊,地性障礙空性虛通,云何二俱周遍法界。而我不知是義攸往,惟願如來宣流大慈,開我迷雲及諸大眾。」

作是語已,五體投地,欽渴如來無上慈誨。

爾時,世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢:「如來今日普為此會,宣勝義中真勝義性。令汝會中定性聲聞,及諸一切未得二空,迴向上乘阿羅漢等,皆獲一乘寂滅場地,真阿練若正修行處。汝今諦聽,當為汝說。」

富樓那等欽佛法音,默然承聽。

佛言:「富樓那,如汝所言清淨本然,云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明,本覺明妙。」

富樓那言:「唯然,世尊。我常聞佛宣說斯義。」

佛言:「汝稱覺明,為復性明稱名為覺,為覺不明稱為明覺。」

富樓那言:「若此不明名為覺者,則無無明。」

佛言:「若無所明則無明覺。有所非覺,無所非明。無明又非覺湛明性。性覺必明,妄為明覺。覺非所明,因明立所。所既妄立,生汝妄能。無同異中,熾然成異。異彼所異,因異立同。同異發明,因此復立無同無異。如是擾亂,相待生勞。勞久發塵,自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界,靜成虛空。虛空為同,世界為異。彼無同異,真有為法。」

「覺明空昧,相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖,堅明立礙。彼金寶者,明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成,搖明風出。風金相摩,故有火光為變化性。寶明生潤,火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降,交發立堅。濕為巨海,乾為洲潬。以是義故,彼大海中火光常起。彼洲潬中江河常注。水勢劣火,結為高山。是故山石擊則成炎,融則成水。土勢劣水,抽為草木。是故林藪遇燒成土,因絞成水。交妄發生,遞相為種。以是因緣,世界相續。」

「復次,富樓那,明妄非他,覺明為咎。所妄既立,明理不踰。以是因緣,聽不出聲,見不超色。色香味觸,六妄成就。由是分開見覺聞知。同業相纏,合離成化。見明色發,明見想成。異見成憎,同想成愛。流愛為種,納想為胎。交遘發生,吸引同業。故有因緣生羯囉藍、遏蒱曇等。胎卵濕化,隨其所應。卵唯想生,胎因情有。濕以合感,化以離應。情想合離,更相變易。所有受業,逐其飛沈。以是因緣,眾生相續。」

「富樓那,想愛同結,愛不能離。則諸世間父母子孫,相生不斷。是等則以欲貪為本。貪愛同滋,貪不能止。則諸世間卵化濕胎,隨力強弱遞相吞食。是等則以殺貪為本。以人食羊,羊死為人,人死為羊。如是乃至十生之類,死死生生互來相噉。惡業俱生,窮未來際。是等則以盜貪為本。汝負我命,我還債汝。以是因緣,經百千劫常在生死。汝愛我心,我憐汝色。以是因緣,經百千劫常在纏縛。唯殺盜婬,三為根本。以是因緣,業果相續。」

「富樓那,如是三種顛倒相續。皆是覺明,明了知性。因了發相,從妄見生。山河大地,諸有為相,次第遷流。因此虛妄,終而復始。」

富樓那言:「若此妙覺本妙覺明,與如來心不增不減。無狀忽生山河大地,諸有為相。如來今得妙空明覺,山河大地,有為習漏,何當復生。」

佛告富樓那:「譬如迷人,於一聚落惑南為北。此迷為復因迷而有,因悟所出。」

富樓那言:「如是迷人,亦不因迷又不因悟。何以故?迷本無根,云何因迷。悟非生迷,云何因悟。」

佛言:「彼之迷人,正在迷時,倐有悟人指示令悟。富樓那,於意云何。此人縱迷,於此聚落更生迷不。」

「不也,世尊。」

「富樓那,十方如來亦復如是。此迷無本,性畢竟空。昔本無迷,似有迷覺。覺迷迷滅,覺不生迷。亦如瞖人見空中花。瞖病若除,華於空滅。忽有愚人,於彼空花所滅空地,待花更生。汝觀是人為愚為慧。」

富樓那言:「空元無花,妄見生滅。見花滅空已是顛倒。勅令更出,斯實狂癡。云何更名如是狂人為愚為慧。」

佛言:「如汝所解,云何問言諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大地。又如金鑛雜於精金,其金一純更不成雜。如木成灰不重為木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。」

「富樓那,又汝問言,地水火風本性圓融,周遍法界。疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地,俱遍法界不合相容。富樓那,譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何?富樓那,彼太虛空,日照則明,雲屯則暗,風搖則動,霽澄則清,氣凝則濁,土積成霾,水澄成映。於意云何?如是殊方諸有為相,為因彼生為復空有。若彼所生,富樓那,且日照時既是日明,十方世界同為日色。云何空中更見圓日。若是空明,空應自照。云何中宵雲霧之時不生光耀。當知是明,非日非空,不異空日。觀相元妄,無可指陳。猶邀空花,結為空果。云何詰其相陵滅義。觀性元真,唯妙覺明。妙覺明心,先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明,亦復如是。汝以空明則有空現。地水火風各各發明則各各現。若俱發明則有俱現。云何俱現。」

「富樓那,如一水中現於日影,兩人同觀水中之日。東西各行則各有日,隨二人去一東一西。先無准的,不應難言此日是一云何各行。各日既雙,云何現一。宛轉虛妄,無可憑據。」

「富樓那,汝以色空相傾相奪於如來藏,而如來藏隨為色空周遍法界。是故於中風動空澄,日明雲暗。眾生迷悶,背覺合塵。故發塵勞,有世間相。我以妙明不滅不生合如來藏,而如來藏唯妙覺明圓照法界。是故於中一為無量,無量為一。小中現大,大中現小。不動道場遍十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺,故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心,非心非空,非地非水非風非火。非眼非耳鼻舌身意。非色非聲香味觸法。非眼識界如是乃至非意識界。非明無明明無明盡。如是乃至非老非死非老死盡。非苦非集非滅非道。非智非得非檀那非尸羅。非毘梨耶非羼提非禪那。非鉢剌若非波羅蜜多。如是乃至非怛闥阿竭。非阿羅訶三耶三菩。非大涅槃非常非樂非我非淨。以是俱非世出世故。即如來藏元明心妙。即心即空,即地即水即風即火。即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界如是乃至即意識界。即明無明明無明盡。如是乃至即老即死即老死盡。即苦即集即滅即道。即智即得即檀那即尸羅。即毘梨耶即羼提即禪那。即鉢剌若即波羅蜜多。如是乃至即怛闥阿竭。即阿羅訶三耶三菩。即大涅槃即常即樂即我即淨。以是即俱世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非是即非即。如何世間三有眾生,及出世間聲聞緣覺。以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見。譬如琴瑟箜篌琵琶,雖有妙音,若無妙指終不能發。汝與眾生亦復如是,寶覺真心各各圓滿。如我按指海印發光,汝暫舉心塵勞先起。由不勤求無上覺道,愛念小乘得少為足。」

富樓那言:「我與如來寶覺圓明,真妙淨心無二圓滿。而我昔遭無始妄想,久在輪迴。今得聖乘,猶未究竟。世尊,諸妄一切圓滅獨妙真常。敢問如來,一切眾生何因有妄。自蔽妙明受此淪溺。」

佛告富樓那:「汝雖除疑,餘惑未盡。吾以世間現前諸事,今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。忽於晨朝以鏡照面,愛鏡中頭眉目可見。瞋責己頭不見面目。以為魑魅無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。」

富樓那言:「是人心狂,更無他故。」

佛言:「妙覺明圓本圓明妙。既稱為妄,云何有因。若有所因,云何名妄。自諸妄想,展轉相因。從迷積迷,以歷塵劫。雖佛發明,猶不能返。如是迷因,因迷自有。識迷無因,妄無所依。尚無有生,欲何為滅。得菩提者,如寤時人。說夢中事,心縱精明。欲何因緣取夢中物。況復無因本無所有。如彼城中演若達多,豈有因緣自怖頭走。忽然狂歇,頭非外得。縱未歇狂,亦何遺失。富樓那,妄性如是,因何為在。汝但不隨分別世間,業果眾生三種相續。三緣斷故,三因不生。則汝心中演若達多,狂性自歇。歇即菩提,勝淨明心本周法界。不從人得,何藉劬勞肯綮修證。」

譬如有人於自衣中,繫如意珠不自覺知。窮露他方,乞食馳走。雖實貧窮,珠不曾失。忽有智者指示其珠,所願從心,致大饒富。方悟神珠非從外得。

即時阿難在大眾中,頂禮佛足起立白佛:「世尊現說殺盜婬業,三緣斷故三因不生。心中達多狂性自歇,歇即菩提不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。我從因緣心得開悟。世尊,此義何獨我等年少有學聲聞。今此會中大目犍連,及舍利弗須菩提等,從老梵志聞佛因緣,發心開悟得成無漏。今說菩提不從因緣,則王舍城拘舍梨等,所說自然成第一義。惟垂大悲開發迷悶。」

佛告阿難:「即如城中演若達多,狂性因緣若得滅除,則不狂性自然而出。因緣自然理窮於是。阿難,演若達多頭本自然,本自其然,無然非自。何因緣故怖頭狂走。若自然頭因緣故狂,何不自然因緣故失。本頭不失,狂怖妄出。曾無變易,何藉因緣。本狂自然,本有狂怖。未狂之際,狂何所潛。不狂自然,頭本無妄,何為狂走。若悟本頭,識知狂走。因緣自然,俱為戲論。是故我言,三緣斷故即菩提心。菩提心生,生滅心滅。此但生滅,滅生俱盡無功用道。若有自然,如是則明自然心生,生滅心滅。此亦生滅,無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和,成一體者名和合性。非和合者稱本然性。本然非然,和合非合。合然俱離,離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來,十二部經清淨妙理,如恒河沙秖益戲論。汝雖談說因緣自然,決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習,不能免離摩登伽難。何因待我佛頂神呪,摩登伽心婬火頓歇,得阿那含。於我法中成精進林,愛河乾枯令汝解脫。是故阿難,汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴,不如一日修無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽宿為婬女,由神呪力鎖其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺羅母耶輸陀羅同悟宿因,知歷世因貪愛為苦。一念薰修無漏善故,或得出纏或蒙授記。」

「如何自欺尚留觀聽。」

阿難及諸大眾聞佛示誨,疑惑銷除,心悟實相。身意輕安,得未曾有。重復悲淚,頂禮佛足。長跪合掌而白佛言:「無上大悲清淨寶王,善開我心。能以如是種種因緣方便提獎,引諸沈冥出於苦海。世尊,我今雖承如是法音,知如來藏妙覺明心,遍十方界。含育如來十方國土,清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功,不逮修習。我今猶如旅泊之人,忽蒙天王賜以華屋。雖獲大宅要因門入。唯願如來不捨大悲,示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘必獲如來,無餘涅槃本發心路。令有學者從何攝伏疇昔攀緣,得陀羅尼入佛知見。」作是語已,五體投地。在會一心,佇佛慈旨。」

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞,於菩提心未自在者。及為當來佛滅度後,末法眾生發菩薩心。開無上乘妙修行路。宣示阿難及諸大眾:「汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提不生疲惓。應當先明發覺初心二決定義。云何初心二義決定。阿難,第一義者,汝等若欲捐捨聲聞,修菩薩乘入佛知見。應當審觀因地發心,與果地覺為同為異。阿難,若於因地,以生滅心為本修因,而求佛乘不生不滅。無有是處。以是義故,汝當照明諸器世間。可作之法皆從變滅。阿難,汝觀世間,可作之法誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故?空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為地,潤濕為水,煖觸為火,動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙覺明心,為視為聽為覺為察。從始入終五疊渾濁。云何為濁。阿難,譬如清水清潔本然。即彼塵土灰沙之倫,本質留礙,二體法爾性不相循。有世間人取彼土塵投於淨水,土失留礙,水亡清潔。容貌汩然,明之為濁。汝濁五重亦復如是。」

「阿難,汝見虛空遍十方界,空見不分。有空無體,有見無覺,相織妄成。是第一重名為劫濁。汝身現摶四大為體,見聞覺知壅令留礙。水火風土旋令覺知,相織妄成。是第二重名為見濁。又汝心中憶識誦習,性發知見容現六塵。離塵無相,離覺無性,相織妄成。是第三重名煩惱濁。又汝朝夕生滅不停,知見每欲留於世間。業運每常遷於國土,相織妄成。是第四重名眾生濁。汝等見聞元無異性,眾塵隔越無狀異生。性中相知,用中相背。同異失準,相織妄成。是第五重名為命濁。」

「阿難,汝今欲令見聞覺知,遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本,依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生,伏還元覺,得元明覺。無生滅性為因地心。然後圓成果地修證。如澄濁水貯於淨器,靜深不動,沙土自沈,清水現前。名為初伏客塵煩惱。去泥純水,名為永斷根本無明。明相精純,一切變現不為煩惱。皆合涅槃清淨妙德。」

「第二義者,汝等必欲發菩提心。於菩薩乘生大勇猛,決定棄捐諸有為相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生,誰作誰受。阿難,汝修菩提,若不審觀煩惱根本,則不能知虛妄根塵。何處顛倒,處尚不知。云何降伏取如來位。阿難,汝觀世間解結之人,不見所結云何知解。不聞虛空被汝墮裂。何以故?空無相形無結解故。則汝現前眼耳鼻舌及與身心,六為賊媒自劫家寶。由此無始眾生世界生纏縛故。於器世間不能超越。」

「阿難,云何名為眾生世界。世為遷流,界為方位。汝今當知東西南北,東南西南東北西北上下為界。過去未來現在為世。位方有十,流數有三。一切眾生織妄相成。身中貿遷,世界相涉。而此界性,設雖十方定位可明,世間秖目東西南北。上下無位,中無定方。四數必明,與世相涉。三四四三,宛轉十二。流變三疊,一十百千。總括始終,六根之中。各各功德有千二百。」

「阿難,汝復於中克定優劣。如眼觀見,後暗前明。前方全明,後方全暗。左右傍觀,三分之二。統論所作,功德不全。三分言功,一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺,動若邇遙,諍無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞通出入息,有出有入而闕中交。驗於耳根三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚盡諸世間出世間智,言有方分理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸識於違順,合時能覺離中不知。離一合雙,驗於舌根三分闕一。當知身唯八百功德。如意默容十方三世,一切世間出世間法。惟聖與凡無不苞容盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。」

「阿難,汝今欲逆生死欲流,返窮流根至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離,誰深誰淺。誰為圓通,誰不圓滿。若能於此悟圓通根,逆彼無始織妄業流。得循圓通,與不圓根日劫相倍。我今備顯六湛圓明,本所功德數量如是。隨汝詳擇其可入者,吾當發明令汝增進。十方如來於十八界,一一修行皆得圓滿無上菩提。於其中間亦無優劣。但汝下劣未能於中圓自在慧。故我宣揚,令汝但於一門深入。入一無妄,彼六知根一時清淨。」

阿難白佛言:「世尊,云何逆流深入一門,能令六根一時清淨。」

佛告阿難:「汝今已得須陀洹果。已滅三界眾生世間見所斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根,為一為六。阿難,若言一者,耳何不見,目何不聞。頭奚不履,足奚無語。若此六根決定成六,如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。」

阿難言:「我用耳聞。」

佛言:「汝耳自聞何關身口。口來問義,身起欽承。是故應知非一終六,非六終一。終不汝根元一元六。阿難,當知是根非一非六。由無始來顛倒淪替,故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六銷,猶未亡一。如太虛空參合群器。由器形異名之異空。除器觀空說空為一。彼太虛空云何為汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根亦復如是。」

「由明暗等二種相形,於妙圓中粘湛發見。見精映色結色成根。根元目為清淨四大。因名眼體如蒲萄朵。浮根四塵流逸奔色。由動靜等二種相擊,於妙圓中粘湛發聽。聽精映聲卷聲成根。根元目為清淨四大。因名耳體如新卷葉。浮根四塵流逸奔聲。由通塞等二種相發,於妙圓中粘湛發嗅。嗅精映香納香成根。根元目為清淨四大。因名鼻體如雙垂爪。浮根四塵流逸奔香。由恬變等二種相參,於妙圓中粘湛發嘗。嘗精映味絞味成根。根元目為清淨四大。因名舌體如初偃月。浮根四塵流逸奔味。由離合等二種相摩,於妙圓中粘湛發覺。覺精映觸搏觸成根。根元目為清淨四大。因名身體如腰鼓顙。浮根四塵流逸奔觸。由生滅等二種相續,於妙圓中粘湛發知。知精映法覽法成根。根元目為清淨四大。因名意思如幽室見。浮根四塵流逸奔法。」

「阿難,如是六根。由彼覺明有明明覺。失彼精了粘妄發光。是以汝今離暗離明無有見體。離動離靜元無聽質。無通無塞嗅性不生。非變非恬嘗無所出。不離不合覺觸本無。無滅無生了知安寄。汝但不循動靜合離恬變通塞生滅暗明。如是十二諸有為相。隨拔一根脫粘內伏。伏歸元真發本明耀。耀性發明,諸餘五粘應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根寄根明發。由是六根互相為用。」

「阿難,汝豈不知。今此會中阿那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。殑伽神女非鼻聞香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身有觸。如來光中映令暫現。既為風質其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉,久滅意根圓明了知不因心念。阿難,今汝諸根若圓拔已內瑩發光。如是浮塵及器世間,諸變化相如湯銷氷。應念化成無上知覺。」

「阿難,如彼世人聚見於眼。若令急合暗相現前。六根黯然頭足相類。彼人以手循體外繞彼雖不見。頭足一辯知覺是同。緣見因明暗成無見不明自發。則諸暗相永不能昏。根塵既銷云何覺明不成圓妙。」

阿難白佛言:「世尊,如佛說言。因地覺心欲求常住,要與果位名目相應。世尊,如果位中菩提涅槃真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智。是七種名稱謂雖別,清淨圓滿體性堅凝。如金剛王常住不壞。若此見聽離於暗明,動靜通塞畢竟無體。猶如念心離於前塵本無所有。云何將此畢竟斷滅以為修因。欲獲如來七常住果。世尊,若離明暗見畢竟空。如無前塵念自性滅。進退循環微細推求,本無我心及我心所。將誰立因求無上覺。如來先說湛精圓常,違越誠言終成戲論。云何如來真實語者。惟垂大慈開我蒙悋。」

佛告阿難:「汝學多聞未盡諸漏。心中徒知顛倒所因,真倒現前實未能識。恐汝誠心猶未信伏。吾今試將塵俗諸事當除汝疑。」即時如來勅羅睺羅擊鍾一聲。問阿難言:「汝今聞不。」

阿難大眾俱言:「我聞。」

鍾歇無聲。佛又問言:「汝今聞不。」

阿難大眾俱言:「不聞。」

時羅睺羅又擊一聲。佛又問言:「汝今聞不。」

阿難大眾又言俱聞。

佛問阿難:「汝云何聞,云何不聞。」

阿難大眾俱白佛言:「鍾聲若擊則我得聞,擊久聲銷音響雙絕則名無聞。」

如來又勅羅睺擊鍾,問阿難言:「爾今聲不。」

阿難言:「聲。」

少選聲銷,佛又問言:「爾今聲不。」

阿難大眾答言:「無聲。」

有頃羅睺更來撞鍾,佛又問言:「爾今聲不。」

阿難大眾俱言:「有聲。」

佛問阿難:「汝云何聲,云何無聲。」

阿難大眾俱白佛言:「鍾聲若擊則名有聲,擊久聲銷音響雙絕則名無聲。」

佛語阿難及諸大眾:「汝今云何自語矯亂。」

大眾阿難俱時問佛:「我今云何名為矯亂。」

佛言:「我問汝聞汝則言聞,又問汝聲汝則言聲。惟聞與聲報答無定。如是云何不名矯亂。阿難,聲銷無響汝說無聞。若實無聞聞性已滅同于枯木。鍾聲更擊汝云何知。知有知無自是聲塵。或無或有豈彼聞性為汝有無。聞實云無誰知無者。是故阿難,聲於聞中自有生滅。非為汝聞聲生聲滅令汝聞性為有為無。汝尚顛倒惑聲為聞。何怪昏迷以常為斷。終不應言離諸動靜、閉塞開通說聞無性。」

「如重睡人眠熟床枕,其家有人於彼睡時擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲,別作他物。或為擊鼓,或復撞鍾。即於夢時自怪其鍾為木石響。於時忽寤遄知杵音。自告家人我正夢時,惑此舂音將為鼓響。阿難,是人夢中豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐聞性不昏。縱汝形銷命光遷謝,此性云何為汝銷滅。」

「以諸眾生從無始來,循諸色聲逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常逐諸生滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅守於真常,常光現前。塵根識心應時銷落。想相為塵,識情為垢,二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。」

《楞嚴經第四卷》白話文翻譯

爾時,富樓那彌多羅尼子。在大眾中即從座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:

在一個莊嚴的佛堂裡,眾多修行者安靜地聆聽著佛陀的教導。突然,一位名叫富樓那的弟子站了起來。他恭敬地半跪在地上,雙手合十,對佛陀說道:

「大威德世尊,善為眾生敷演如來第一義諦。世尊常推說法人中我為第一。今聞如來微妙法音,猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋。本所不見,何況得聞。佛雖宣明令我除惑,今猶未詳斯義究竟無疑惑地。世尊,如阿難輩,雖則開悟習漏未除。我等會中登無漏者,雖盡諸漏今聞如來所說法音,尚紆疑悔。世尊,若復世間一切根塵陰處界等,皆如來藏清淨本然。云何忽生山河大地,諸有為相次第遷流終而復始。又如來說地水火風本性圓融,周遍法界湛然常住。世尊,若地性遍云何容水。水性周遍火則不生,復云何明。水火二性俱遍虛空不相陵滅。世尊,地性障礙空性虛通,云何二俱周遍法界。而我不知是義攸往,惟願如來宣流大慈,開我迷雲及諸大眾。」

「尊敬的佛陀,您總是能用最高深的智慧來教導我們。您曾經稱讚我是最會解釋佛法的人,但現在聽到您的教導,我卻感到自己像是一個聾子,站在很遠的地方試圖聽蚊子的聲音一樣困難。即使您已經解釋得很清楚了,我還是有許多疑惑。」

富樓那接著說:「就像阿難一樣,雖然已經開悟,但還有一些習氣未除。我們這些已經達到無漏境界的人,雖然已經去除了所有的煩惱,但聽到您的教導後,還是感到困惑。」

他繼續問道:「佛陀,如果世間的一切本來都是清淨的,為什麼突然會出現山河大地這些有形之物呢?它們為什麼會不斷變化,生生不息?您說過地、水、火、風這四大元素本來是圓融的,遍佈整個世界,永恆不變。

但是,如果地的本性是遍佈各處的,那水要怎麼存在呢?如果水的本性是遍佈各處的,火又怎麼能存在呢?水和火同時遍佈虛空,為什麼它們不會互相消滅呢?地的本性是阻礙的,空的本性是通透的,它們怎麼能同時遍佈整個世界呢?我實在不明白這些道理,懇請佛陀慈悲為我們解答這些疑惑。」

作是語已,五體投地,欽渴如來無上慈誨。

說完這些話,富樓那恭敬地五體投地,渴望聽到佛陀的教導。

爾時,世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢:「如來今日普為此會,宣勝義中真勝義性。令汝會中定性聲聞,及諸一切未得二空,迴向上乘阿羅漢等,皆獲一乘寂滅場地,真阿練若正修行處。汝今諦聽,當為汝說。」

這時,佛陀對富樓那和在場的所有修行者說:「我今天要為大家解釋最殊勝的真理。這將幫助你們所有人,無論是已經達到某種境界的修行者,還是正在追求更高境界的人,都能達到最終的寂靜之地。現在,請仔細聽我的解釋。」

富樓那等欽佛法音,默然承聽。

富樓那和其他弟子們恭敬地聆聽著佛陀的教導,保持著安靜。

佛言:「富樓那,如汝所言清淨本然,云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明,本覺明妙。」

佛陀開口說道:「富樓那,你問道,如果一切本來清淨,為什麼會突然出現山河大地。你難道沒有聽過我常說的『性覺妙明,本覺明妙』這句話嗎?」

富樓那言:「唯然,世尊。我常聞佛宣說斯義。」

富樓那回答:「是的,世尊。我經常聽您講解這個道理。」

佛言:「汝稱覺明,為復性明稱名為覺,為覺不明稱為明覺。」

佛陀繼續問道:「那麼,你說的覺明,是指本性就是明亮的覺知,還是指覺知本身不明亮,所以需要明亮來形容覺知?」

富樓那言:「若此不明名為覺者,則無無明。」

富樓那思考了一下,回答說:「如果說不明亮的東西就是覺知,那就不存在無明了。」

佛言:「若無所明則無明覺。有所非覺,無所非明。無明又非覺湛明性。性覺必明,妄為明覺。覺非所明,因明立所。所既妄立,生汝妄能。無同異中,熾然成異。異彼所異,因異立同。同異發明,因此復立無同無異。如是擾亂,相待生勞。勞久發塵,自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界,靜成虛空。虛空為同,世界為異。彼無同異,真有為法。

佛陀點點頭,解釋道:「如果沒有可以被明白的東西,那就不存在明亮的覺知。有所對象就不是真正的覺知,無所對象才是真正的明亮。無明也不是覺知的本質。本性的覺知必定是明亮的,但我們錯誤地認為明亮是覺知的特質。

真正的覺知不應該有對象,但因為有了明亮,就產生了對象。有了對象,就產生了能認識對象的能力。在沒有相同和不同的情況下,突然產生了差異。因為有了差異,才建立了相同的概念。相同和不同的概念一旦形成,又產生了既不相同也不不同的概念。」

佛陀接著說:「這樣的混亂導致了相互依存的關係,長期下來就產生了塵埃,使得一切變得混濁。這就是煩惱的由來。動態的就成了世界,靜態的就成了虛空。虛空代表相同,世界代表不同。而真正的實相既不相同也不不同,這才是真實的現象。」

「覺明空昧,相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖,堅明立礙。彼金寶者,明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成,搖明風出。風金相摩,故有火光為變化性。寶明生潤,火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降,交發立堅。濕為巨海,乾為洲潬。以是義故,彼大海中火光常起。彼洲潬中江河常注。水勢劣火,結為高山。是故山石擊則成炎,融則成水。土勢劣水,抽為草木。是故林藪遇燒成土,因絞成水。交妄發生,遞相為種。以是因緣,世界相續。」

佛陀繼續解釋道:「當覺知和明亮相互對立時,就產生了動搖。這就是為什麼有了風,它支撐著世界。因為空虛產生了動搖,堅固和明亮就產生了障礙。金屬和寶石就是明亮的覺知變得堅固的結果。所以有了金輪來保護大地。」

佛陀接著說:「當堅固的覺知變成了寶物,動搖的明亮就變成了風。風和金屬相互摩擦,就產生了火光,這是變化的本質。寶物的光澤產生了濕潤,火光向上蒸騰,所以就有了水,包含了十方世界。火上升,水下降,它們相互作用,形成了堅固的東西。濕潤的變成了大海,乾燥的變成了陸地。」

他繼續解釋:「這就是為什麼在大海中總有火光出現,在陸地上總有江河流動。水的力量不如火,所以形成了高山。這就是為什麼石頭被敲打會產生火花,融化後會變成水。土的力量不如水,所以長出了草木。這就是為什麼森林被燒後會變成土,被擠壓後會變成水。這些錯誤的認知相互作用,互相成為彼此的根源。這就是世界不斷延續的原因。」

「復次,富樓那,明妄非他,覺明為咎。所妄既立,明理不踰。以是因緣,聽不出聲,見不超色。色香味觸,六妄成就。由是分開見覺聞知。同業相纏,合離成化。見明色發,明見想成。異見成憎,同想成愛。流愛為種,納想為胎。交遘發生,吸引同業。故有因緣生羯囉藍、遏蒱曇等。胎卵濕化,隨其所應。卵唯想生,胎因情有。濕以合感,化以離應。情想合離,更相變易。所有受業,逐其飛沈。以是因緣,眾生相續。」

佛陀轉向富樓那,繼續說道:「再者,富樓那,明亮的錯誤不是別的,正是覺知的明亮造成的。一旦錯誤的認知建立起來,正確的道理就無法超越它。因此,耳朵聽不到聲音之外的東西,眼睛看不到顏色之外的東西。顏色、氣味、味道、觸感,這六種錯誤的認知就這樣形成了。」

「這就產生了視覺、聽覺等感知。相似的業力相互糾纏,聚合和分離就產生了變化。看到明亮就產生了顏色,明亮的視覺就形成了想像。不同的視覺產生了厭惡,相同的想像產生了喜愛。喜愛流動成為種子,想像被接受成為胎兒。」

佛陀最後說:「這些相互作用,產生了生命,吸引了相似的業力。所以有了因緣,產生了各種生命形態。卵生、胎生、濕生、化生,都是根據各自的條件而產生的。卵只需要想像就能產生,胎需要情感才能形成。濕生需要接觸的感覺,化生需要分離的反應。情感和想像的聚合與分離,不斷地相互轉化。所經歷的業力,決定了生命的升降。這就是眾生不斷延續的原因。」

「富樓那,想愛同結,愛不能離。則諸世間父母子孫,相生不斷。是等則以欲貪為本。貪愛同滋,貪不能止。則諸世間卵化濕胎,隨力強弱遞相吞食。是等則以殺貪為本。以人食羊,羊死為人,人死為羊。如是乃至十生之類,死死生生互來相噉。惡業俱生,窮未來際。是等則以盜貪為本。汝負我命,我還債汝。以是因緣,經百千劫常在生死。汝愛我心,我憐汝色。以是因緣,經百千劫常在纏縛。唯殺盜婬,三為根本。以是因緣,業果相續。」

佛陀繼續對富樓那解釋:「富樓那,當想像和愛結合在一起時,愛就無法分離。這就是為什麼世間上的父母子孫會不斷地相互生育。這種現象的根本原因是欲望和貪婪。」

佛陀接著說:「當貪愛一同滋長,貪欲就無法停止。這就是為什麼世間上的卵生、化生、濕生、胎生的生物,會根據自己的力量強弱相互吞食。這種現象的根本原因是殺戮和貪婪。」

佛陀舉例說明:「比如,人吃羊,羊死後可能轉世為人,人死後可能轉世為羊。就這樣,所有的生命形態都在生生死死中相互吞噬。這種惡業會一直延續下去,沒有盡頭。這種現象的根本原因是偷盜和貪婪。」

佛陀繼續解釋:「你奪走了我的生命,我就要來討債。因為這個原因,眾生在生死輪迴中經歷百千劫。你愛我的心,我憐惜你的容貌,因為這個原因,眾生在纏縛中經歷百千劫。殺生、偷盜、淫欲,這三種行為是一切的根本。因為這些原因,業果才會不斷相續。」

「富樓那,如是三種顛倒相續。皆是覺明,明了知性。因了發相,從妄見生。山河大地,諸有為相,次第遷流。因此虛妄,終而復始。」

佛陀總結道:「富樓那,這三種顛倒的相續,都是源於覺知的明瞭本性。因為了解而產生相狀,從錯誤的見解中生出。山河大地,所有有形的事物,都是按照次序流轉變化的。正是因為這種虛妄,才會有終而復始的循環。」

富樓那言:「若此妙覺本妙覺明,與如來心不增不減。無狀忽生山河大地,諸有為相。如來今得妙空明覺,山河大地,有為習漏,何當復生。」

富樓那聽完佛陀的解釋後,提出了一個新的疑問:「如果這種奇妙的覺知本來就是完美的,和佛陀的心沒有任何區別,那為什麼會突然產生山河大地這些有形的東西呢?既然佛陀已經獲得了奇妙空明的覺知,為什麼這些世間的現象還會再次出現呢?」

佛告富樓那:「譬如迷人,於一聚落惑南為北。此迷為復因迷而有,因悟所出。」

佛陀微笑著回答:「讓我給你舉個例子。假設有一個迷路的人,在一個村子裡把南方誤認為是北方。你覺得這種迷惑是因為迷惑而產生的,還是因為醒悟而消失的呢?」

富樓那言:「如是迷人,亦不因迷又不因悟。何以故?迷本無根,云何因迷。悟非生迷,云何因悟。」

富樓那思考了一下,回答道:「這種迷惑既不是因為迷惑而有,也不是因為醒悟而消失。為什麼呢?因為迷惑本來就沒有根源,怎麼能說是因為迷惑而有呢?醒悟也不會產生迷惑,怎麼能說是因為醒悟而消失呢?」

佛言:「彼之迷人,正在迷時,倐有悟人指示令悟。富樓那,於意云何。此人縱迷,於此聚落更生迷不。」

佛陀點頭讚許:「說得好。那麼,如果這個迷路的人正在迷惑中,突然有一個明白的人指點他,讓他醒悟過來。富樓那,你怎麼看?這個人即使曾經迷路,在這個村子裡還會再次迷路嗎?」

「不也,世尊。」

富樓那堅定地回答:「不會的,世尊。」

「富樓那,十方如來亦復如是。此迷無本,性畢竟空。昔本無迷,似有迷覺。覺迷迷滅,覺不生迷。亦如瞖人見空中花。瞖病若除,華於空滅。忽有愚人,於彼空花所滅空地,待花更生。汝觀是人為愚為慧。」

佛陀繼續解釋:「十方的佛陀也是如此。這種迷惑本來就沒有根源,它的本質是空的。原本就沒有迷惑,只是看起來似乎有迷惑和覺醒。一旦覺醒了迷惑,迷惑就會消失,覺醒不會再產生迷惑。」

佛陀又舉了一個例子:「就像一個眼睛有問題的人,看到空中有花朵。當眼睛的毛病治好了,空中的花朵就消失了。如果有個愚蠢的人,在花朵消失的地方等待花朵重新出現,你覺得這個人是聰明還是愚蠢呢?」

富樓那言:「空元無花,妄見生滅。見花滅空已是顛倒。勅令更出,斯實狂癡。云何更名如是狂人為愚為慧。」

富樓那聽完佛陀的比喻,恍然大悟地說:「空中本來就沒有花,只是錯誤的看法導致了生滅的現象。看到花消失在空中已經是顛倒的想法了,還要求花重新出現,這確實是瘋狂的行為。怎麼能說這樣的瘋子是聰明還是愚蠢呢?」

佛言:「如汝所解,云何問言諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大地。又如金鑛雜於精金,其金一純更不成雜。如木成灰不重為木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。」

佛陀微笑著說:「既然你已經明白了這個道理,為什麼還要問諸佛如來的妙覺明空為什麼會再次產生山河大地呢?這就像是金礦中的純金,一旦提煉出來就不會再變回雜質。或者像木頭燒成灰後,就不會再變回木頭。諸佛如來的菩提涅槃也是如此。」

「富樓那,又汝問言,地水火風本性圓融,周遍法界。疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地,俱遍法界不合相容。富樓那,譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何?富樓那,彼太虛空,日照則明,雲屯則暗,風搖則動,霽澄則清,氣凝則濁,土積成霾,水澄成映。於意云何?如是殊方諸有為相,為因彼生為復空有。若彼所生,富樓那,且日照時既是日明,十方世界同為日色。云何空中更見圓日。若是空明,空應自照。云何中宵雲霧之時不生光耀。當知是明,非日非空,不異空日。觀相元妄,無可指陳。猶邀空花,結為空果。云何詰其相陵滅義。觀性元真,唯妙覺明。妙覺明心,先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明,亦復如是。汝以空明則有空現。地水火風各各發明則各各現。若俱發明則有俱現。云何俱現。」

佛陀接著回答富樓那之前的疑問:「你問地、水、火、風這四大元素本性圓融,遍布法界,為什麼水火的性質不會相互消滅。你還問虛空和大地同時遍布法界為什麼不會相互衝突。富樓那,讓我再舉個例子。」

「就像虛空本身沒有固定的形狀,但它不會拒絕各種現象的出現。為什麼呢?因為在這個虛空中,太陽照耀時就明亮,烏雲密布時就昏暗,風吹時就動盪,天氣晴朗時就清澈,空氣凝結時就渾濁,塵土堆積時就模糊,水澄清時就能映照物象。」

佛陀問道:「你怎麼看?這些不同的現象是因為虛空而產生的,還是虛空本來就有的?」

佛陀繼續解釋:「如果是因為虛空而產生的,那麼當太陽照耀時,整個世界都應該變成太陽的顏色,為什麼我們還能在空中看到圓圓的太陽呢?如果是虛空本來就明亮,那麼虛空應該能自己發光,為什麼在夜晚或多雲的時候就不發光了呢?」

「所以,這種明亮既不是來自太陽,也不是來自虛空,但也不能說與太陽和虛空無關。如果仔細觀察,你會發現這些現象本來就是虛妄的,無法真正指出它們的本質。就像想要摘取空中的花朵一樣,是不可能的。」

「真正的本性是純粹的覺知,既不是水也不是火。所以不要再問它們是否會相互衝突。真正的妙覺明心也是如此。你認為有空間,就會看到空間;你認為有地水火風,它們就各自顯現。如果你同時認識到它們,它們就會同時顯現。」

「富樓那,如一水中現於日影,兩人同觀水中之日。東西各行則各有日,隨二人去一東一西。先無准的,不應難言此日是一云何各行。各日既雙,云何現一。宛轉虛妄,無可憑據。」

佛陀繼續用生動的比喻來解釋:「富樓那,想像在一池水中,有太陽的倒影。兩個人一起看這水中的太陽。如果他們分別向東西走去,每個人都會看到自己腳下有個太陽跟著走。這時候,我們不能問為什麼原本的一個太陽變成了兩個,也不能問為什麼兩個人看到的是同一個太陽。這就像是一場幻覺,沒有真實的依據。」

「富樓那,汝以色空相傾相奪於如來藏,而如來藏隨為色空周遍法界。是故於中風動空澄,日明雲暗。眾生迷悶,背覺合塵。故發塵勞,有世間相。我以妙明不滅不生合如來藏,而如來藏唯妙覺明圓照法界。是故於中一為無量,無量為一。小中現大,大中現小。不動道場遍十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺,故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心,非心非空,非地非水非風非火。非眼非耳鼻舌身意。非色非聲香味觸法。非眼識界如是乃至非意識界。非明無明明無明盡。如是乃至非老非死非老死盡。非苦非集非滅非道。非智非得非檀那非尸羅。非毘梨耶非羼提非禪那。非鉢剌若非波羅蜜多。如是乃至非怛闥阿竭。非阿羅訶三耶三菩。非大涅槃非常非樂非我非淨。以是俱非世出世故。即如來藏元明心妙。即心即空,即地即水即風即火。即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界如是乃至即意識界。即明無明明無明盡。如是乃至即老即死即老死盡。即苦即集即滅即道。即智即得即檀那即尸羅。即毘梨耶即羼提即禪那。即鉢剌若即波羅蜜多。如是乃至即怛闥阿竭。即阿羅訶三耶三菩。即大涅槃即常即樂即我即淨。以是即俱世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非是即非即。如何世間三有眾生,及出世間聲聞緣覺。以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見。譬如琴瑟箜篌琵琶,雖有妙音,若無妙指終不能發。汝與眾生亦復如是,寶覺真心各各圓滿。如我按指海印發光,汝暫舉心塵勞先起。由不勤求無上覺道,愛念小乘得少為足。」

佛陀對富樓那說:「富樓那啊,讓我來告訴你一個故事。

想像一下,這個世界就像一個神奇的寶藏盒子,我們叫它『如來藏』。這個盒子裡面裝滿了各種奇妙的東西,有形的、無形的,全都混在一起。

有時候,我們看到的世界是這樣的:風在吹,天空很清澈;太陽很明亮,雲朵很暗。但是,很多人不明白這些現象的本質,他們迷失了,忘記了自己的本性,反而被外面的世界迷惑了。

我們再來看看這個神奇的寶藏盒子。它其實非常奇妙,可以變化出無數的世界。在這個盒子裡,一個東西可以變成無數個,無數個東西又可以合成一個。小小的東西裡面可以出現巨大的世界,大大的東西裡面也可以藏著小小的世界。

想像一下,在一根頭髮尖上,可以出現一個華麗的王國;在一粒小小的灰塵裡,可以轉動巨大的佛法之輪。這就是寶藏盒子的神奇之處。

這個寶藏盒子是如此神奇,它不是我們平常理解的心,也不是空虛的;它不是地、水、火、風這些元素;它不是我們的眼、耳、鼻、舌、身、意這些感官;它也不是色、聲、香、味、觸、法這些感知的對象。它超越了我們所有的認知和理解。

但是,這個寶藏盒子又與一切事物有關。它可以是心,可以是空,可以是地水火風,可以是我們的感官和感知的對象。它包含了一切,又超越了一切。

富樓那,你知道嗎?很多人,包括那些修行的人,都想用自己有限的知識去理解這個無限的寶藏盒子。這就像用小木棍去量測大海一樣,是不可能成功的。

讓我給你打個比方:就像一把琴,雖然它可以發出美妙的聲音,但如果沒有技巧高超的人來彈奏,它就永遠不會響起。你和所有的眾生都擁有這個寶藏盒子,但是如果不努力去理解和運用它,就永遠不會發現它的奇妙之處。

所以,富樓那,不要滿足於小小的成就,要勇敢地追求最高的智慧,去探索這個神奇的寶藏盒子吧!」

富樓那言:「我與如來寶覺圓明,真妙淨心無二圓滿。而我昔遭無始妄想,久在輪迴。今得聖乘,猶未究竟。世尊,諸妄一切圓滅獨妙真常。敢問如來,一切眾生何因有妄。自蔽妙明受此淪溺。」

富樓那聽完佛陀的解釋後,又提出了新的疑問:「世尊,我明白我和您一樣都具有圓滿的覺悟本性。但為什麼我從無始以來就被妄想所困擾,長期在輪迴中流轉呢?即使現在我已經接受了聖者的教導,但還是沒有完全覺悟。我想請教您,為什麼眾生會有這些妄想,遮蔽了自己的本來面目,陷入輪迴的苦海呢?」

佛告富樓那:「汝雖除疑,餘惑未盡。吾以世間現前諸事,今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。忽於晨朝以鏡照面,愛鏡中頭眉目可見。瞋責己頭不見面目。以為魑魅無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。」

佛陀微笑著回答:「你雖然已經解除了一些疑惑,但還有些迷惑未除。讓我用一個現實生活中的例子來說明。你聽說過室羅城裡的演若達多嗎?」

佛陀接著講述了一個有趣的故事:「有一天早晨,演若達多照鏡子,看到鏡中自己的頭、眉毛和眼睛。但他突然生氣地責怪自己的頭,說看不到自己的面目。他以為自己變成了鬼怪,就瘋狂地跑了起來。你覺得,這個人為什麼會無緣無故地發瘋呢?」

富樓那言:「是人心狂,更無他故。」

富樓那回答:「這個人就是心裡發瘋了,沒有別的原因。」

佛言:「妙覺明圓本圓明妙。既稱為妄,云何有因。若有所因,云何名妄。自諸妄想,展轉相因。從迷積迷,以歷塵劫。雖佛發明,猶不能返。如是迷因,因迷自有。識迷無因,妄無所依。尚無有生,欲何為滅。得菩提者,如寤時人。說夢中事,心縱精明。欲何因緣取夢中物。況復無因本無所有。如彼城中演若達多,豈有因緣自怖頭走。忽然狂歇,頭非外得。縱未歇狂,亦何遺失。富樓那,妄性如是,因何為在。汝但不隨分別世間,業果眾生三種相續。三緣斷故,三因不生。則汝心中演若達多,狂性自歇。歇即菩提,勝淨明心本周法界。不從人得,何藉劬勞肯綮修證。」

佛陀點頭說:「沒錯。同樣的,我們本來就具有圓滿的覺悟本性。既然我們稱某些東西為妄想,它怎麼會有原因呢?如果有原因,又怎麼能稱它為妄想呢?這些妄想只是相互產生,累積了無數劫的時間。即使佛陀已經指明了真相,有些人還是無法回到本來面目。」

佛陀繼續解釋:「這種迷惑是因為迷惑本身而存在的。如果你認識到迷惑沒有真正的原因,妄想就沒有依靠了。既然本來就不存在,又何必去消滅它呢?」

「獲得覺悟的人,就像是從夢中醒來的人。即使他能清楚地描述夢中的事情,但又怎麼能真的拿到夢中的東西呢?更何況這些妄想本來就不存在。就像那個城裡的演若達多,他為什麼要害怕自己的頭而到處亂跑呢?如果他突然清醒過來,就會發現自己的頭從來沒有丟失過。」

佛陀最後總結道:「富樓那,妄想的本質就是這樣,它根本不存在。你只需要不再分別世間的業果和眾生的相續,當這些條件斷絕時,妄想的根源就不會再生起。那時,你心中的演若達多就會自然安靜下來。這種安靜就是覺悟,是超越一切的清淨明心,本來就遍布整個宇宙。它不是從別人那裡得到的,何必要辛辛苦苦地修行證得呢?」

譬如有人於自衣中,繫如意珠不自覺知。窮露他方,乞食馳走。雖實貧窮,珠不曾失。忽有智者指示其珠,所願從心,致大饒富。方悟神珠非從外得。

佛陀接著用一個比喻來解釋:「想像有個人,在自己的衣服裡縫了一顆如意寶珠,但他自己卻不知道。他在外地四處奔波乞食,雖然實際上很富有,但卻過著貧窮的生活。

忽然有一天,一個聰明人指出了他衣服裡的寶珠。從那時起,他所有的願望都能實現,變得非常富有。這時他才明白,這顆神奇的寶珠一直都在他身上,不是從外面得來的。」

即時阿難在大眾中,頂禮佛足起立白佛:「世尊現說殺盜婬業,三緣斷故三因不生。心中達多狂性自歇,歇即菩提不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。我從因緣心得開悟。世尊,此義何獨我等年少有學聲聞。今此會中大目犍連,及舍利弗須菩提等,從老梵志聞佛因緣,發心開悟得成無漏。今說菩提不從因緣,則王舍城拘舍梨等,所說自然成第一義。惟垂大悲開發迷悶。」

這時,阿難站起來向佛陀請教:「世尊,您剛才說殺、盜、淫三種行為,如果斷除了它們的緣由,就不會再產生這些行為。

就像那個演若達多的故事,他的瘋狂本性自然會平息,這種平息就是覺悟,不是從別人那裡得到的。這看起來還是因緣關係啊,為什麼您又說要放棄因緣呢?我就是通過因緣的道理而開悟的啊。」

阿難接著說:「不只是我們這些年輕的學生有這樣的疑惑,就連大目犍連、舍利弗、須菩提等大師,也是聽了佛陀講解因緣之後才開悟的。如果說覺悟不是從因緣而來,那麼王舍城的外道所說的自然而然豈不是成了第一義諦了嗎?請佛陀慈悲為我們解惑。」

佛告阿難:「即如城中演若達多,狂性因緣若得滅除,則不狂性自然而出。因緣自然理窮於是。阿難,演若達多頭本自然,本自其然,無然非自。何因緣故怖頭狂走。若自然頭因緣故狂,何不自然因緣故失。本頭不失,狂怖妄出。曾無變易,何藉因緣。本狂自然,本有狂怖。未狂之際,狂何所潛。不狂自然,頭本無妄,何為狂走。若悟本頭,識知狂走。因緣自然,俱為戲論。是故我言,三緣斷故即菩提心。菩提心生,生滅心滅。此但生滅,滅生俱盡無功用道。若有自然,如是則明自然心生,生滅心滅。此亦生滅,無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和,成一體者名和合性。非和合者稱本然性。本然非然,和合非合。合然俱離,離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來,十二部經清淨妙理,如恒河沙秖益戲論。汝雖談說因緣自然,決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習,不能免離摩登伽難。何因待我佛頂神呪,摩登伽心婬火頓歇,得阿那含。於我法中成精進林,愛河乾枯令汝解脫。是故阿難,汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴,不如一日修無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽宿為婬女,由神呪力鎖其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺羅母耶輸陀羅同悟宿因,知歷世因貪愛為苦。一念薰修無漏善故,或得出纏或蒙授記。」

佛陀對阿難說了一個有趣的故事:「阿難啊,讓我告訴你一個關於城裡一個叫演若達多的人的故事。

這個人有一天突然變得瘋瘋癲癲的,到處跑著喊:『我的頭不見了!我的頭不見了!』其實,他的頭好好地長在脖子上,根本沒有丟失。

想像一下,如果有人告訴他:『嘿,冷靜點,你的頭還在啊!』那麼他的瘋狂就會停止,他就會恢復正常。

阿難,你看,演若達多的頭本來就在那裡,從來沒有離開過。那麼,為什麼他會突然害怕自己的頭不見了呢?如果說他的頭是自然存在的,那麼為什麼他會因為某些原因而變得瘋狂呢?如果他的頭真的是因為某些原因而存在,那麼為什麼它不會因為某些原因而消失呢?

事實是,他的頭從來沒有丟失過,只是他的恐懼和瘋狂是莫名其妙冒出來的。頭沒有變化,何需去找原因呢?如果說他本來就是瘋的,那麼在他還沒瘋的時候,瘋狂藏在哪裡呢?如果說他本來就是正常的,那麼為什麼他會突然瘋狂地跑來跑去呢?

阿難,這個故事告訴我們,當我們理解了真相,就會明白我們的恐懼和煩惱都是沒有根據的。無論是說事物有原因,還是說事物是自然存在的,這些都只是一些玩笑話而已。

真正的智慧和解脫,並不是通過記住很多經文或者談論很多道理就能得到的。就像你,阿難,雖然你記得很多佛經,被稱為多聞第一,但是當你遇到摩登伽女的誘惑時,這些知識並沒有幫到你。反而是我的神咒,立刻讓摩登伽女的慾望熄滅,使她成為一位修行人,也讓你擺脫了困境。

所以,阿難,與其花很多時間去記住很多經文,不如花一天的時間真正去修行,遠離世間的喜歡和討厭這兩種煩惱。就像摩登伽女,她以前是個風塵女子,但通過修行,她現在成為了一位比丘尼。她和羅睺羅的母親耶輸陀羅一樣,都明白了過去生中的因果,知道貪愛會帶來痛苦。她們因為修行,或者擺脫了煩惱,或者得到了成佛的預言。」

「如何自欺尚留觀聽。」

佛陀說完後,問道:「你們怎麼還在自欺欺人,只是聽聽看看而已呢?」

阿難及諸大眾聞佛示誨,疑惑銷除,心悟實相。身意輕安,得未曾有。重復悲淚,頂禮佛足。長跪合掌而白佛言:「無上大悲清淨寶王,善開我心。能以如是種種因緣方便提獎,引諸沈冥出於苦海。世尊,我今雖承如是法音,知如來藏妙覺明心,遍十方界。含育如來十方國土,清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功,不逮修習。我今猶如旅泊之人,忽蒙天王賜以華屋。雖獲大宅要因門入。唯願如來不捨大悲,示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘必獲如來,無餘涅槃本發心路。令有學者從何攝伏疇昔攀緣,得陀羅尼入佛知見。」作是語已,五體投地。在會一心,佇佛慈旨。」

阿難和在場的大眾聽了佛陀的教導,心中的疑惑消除了,領悟到了真實的道理。他們感到身心輕鬆,有一種前所未有的感覺。

阿難再次流下感動的眼淚,向佛陀頂禮,跪在地上合掌說道:「慈悲無上的佛陀,您善巧地開導了我們的心。您用各種方法引導我們這些迷惑的人脫離苦海。雖然我現在明白了如來藏妙覺明心遍布十方,但您說我們只是多聞而已,沒有真正修行。我現在就像一個旅人,突然得到國王賜予的華麗房子,雖然得到了大宅院,但還是需要從門進去。請您不要放棄對我們的慈悲,指導我們這些仍在迷惑中的人,捨棄小乘,走上成佛的道路。請告訴我們如何控制過去的習氣,獲得佛的智慧。」說完,阿難五體投地,和大家一起等待佛陀的教導。

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞,於菩提心未自在者。及為當來佛滅度後,末法眾生發菩薩心。開無上乘妙修行路。宣示阿難及諸大眾:「汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提不生疲惓。應當先明發覺初心二決定義。云何初心二義決定。阿難,第一義者,汝等若欲捐捨聲聞,修菩薩乘入佛知見。應當審觀因地發心,與果地覺為同為異。阿難,若於因地,以生滅心為本修因,而求佛乘不生不滅。無有是處。以是義故,汝當照明諸器世間。可作之法皆從變滅。阿難,汝觀世間,可作之法誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故?空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為地,潤濕為水,煖觸為火,動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙覺明心,為視為聽為覺為察。從始入終五疊渾濁。云何為濁。阿難,譬如清水清潔本然。即彼塵土灰沙之倫,本質留礙,二體法爾性不相循。有世間人取彼土塵投於淨水,土失留礙,水亡清潔。容貌汩然,明之為濁。汝濁五重亦復如是。」

佛陀看到在場的一些修行者還不太理解菩提心的真正含義。他想要幫助這些人,也想要幫助將來佛陀不在世時的修行者。於是,他對阿難和其他人說:

「親愛的朋友們,如果你們真的想要成佛,就要先明白兩個重要的道理。

第一個道理是這樣的:假設你想要修行成佛,你得先想清楚,你現在的心和將來成佛時的心是一樣的還是不一樣的?阿難,如果你用會生滅的心去修行,卻想得到不生不滅的佛果,這是不可能的。

讓我給你們舉個例子。你們看看這個世界上的東西,所有能被製造出來的東西,最後都會壞掉,對吧?但是你們有沒有聽說過空氣會壞掉?為什麼呢?因為空氣不是被製造出來的,所以它不會壞。

現在,讓我們來看看你們的身體。你們的身體裡有硬的東西,像是骨頭,這就像是地;有濕的東西,像是血液,這就像是水;有暖的東西,這就像是火;還有會動的東西,這就像是風。這四種東西把你們原本清淨的心包裹起來,讓你們有了看、聽、感覺和思考的能力。

但是,這樣一來,你們的心就變得不純淨了。就像是清澈的水被泥土攪渾了一樣。原本清澈的水和泥土是不會混在一起的,但如果有人把泥土扔進清水裡,水就會變得渾濁。你們的心也是這樣,原本是清淨的,但因為這些感官和想法,變得混濁不清了。」

「阿難,汝見虛空遍十方界,空見不分。有空無體,有見無覺,相織妄成。是第一重名為劫濁。汝身現摶四大為體,見聞覺知壅令留礙。水火風土旋令覺知,相織妄成。是第二重名為見濁。又汝心中憶識誦習,性發知見容現六塵。離塵無相,離覺無性,相織妄成。是第三重名煩惱濁。又汝朝夕生滅不停,知見每欲留於世間。業運每常遷於國土,相織妄成。是第四重名眾生濁。汝等見聞元無異性,眾塵隔越無狀異生。性中相知,用中相背。同異失準,相織妄成。是第五重名為命濁。」

佛陀繼續教導阿難,解釋五種污濁:「阿難,你看到的虛空遍布十方,但其實空和見是不分的。空沒有實體,見沒有覺知,這兩個概念交織在一起,形成了錯誤的認識。這是第一種污濁,叫做劫濁。」

「你的身體由地水火風四大元素組成,你的見聞覺知被這些元素所阻礙。四大元素和覺知相互交織,形成了錯誤的認識。這是第二種污濁,叫做見濁。」

「你的心中記憶、識別、誦念的習慣,產生了知見,容納了色聲香味觸法六種感官對象。離開這些感官對象就沒有相,離開覺知就沒有本性。這些相互交織,形成了錯誤的認識。這是第三種污濁,叫做煩惱濁。」

「你的生命每天都在生滅變化,但你的知見總想留在世間,你的業力卻常常讓你輪迴轉世。這些相互交織,形成了錯誤的認識。這是第四種污濁,叫做眾生濁。」

「你的見聞本來沒有差別,但因為各種塵埃的阻隔,產生了不同的認識。在本性中相互了知,在作用中卻相互背離。這些相互交織,形成了錯誤的認識。這是第五種污濁,叫做命濁。」

「阿難,汝今欲令見聞覺知,遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本,依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生,伏還元覺,得元明覺。無生滅性為因地心。然後圓成果地修證。如澄濁水貯於淨器,靜深不動,沙土自沈,清水現前。名為初伏客塵煩惱。去泥純水,名為永斷根本無明。明相精純,一切變現不為煩惱。皆合涅槃清淨妙德。」

佛陀接著告訴阿難:「如果你想讓你的見聞覺知達到佛的境界,你應該先找出生死的根本,依靠不生不滅的圓滿本性。用這個本性來消除虛妄的生滅,回歸到本來的覺性。以這個不生不滅的本性作為修行的基礎,然後才能圓滿地證得佛果。」

佛陀用了一個比喻:「就像把渾濁的水放在乾淨的容器裡,靜置不動,泥沙自然沉澱,清水就會顯現。這就是最初降伏煩惱的狀態。完全去除污泥,只剩下純淨的水,就是永遠斷除根本無明。當明性純淨時,一切變化都不會成為煩惱,都符合涅槃的清淨美德。」

「第二義者,汝等必欲發菩提心。於菩薩乘生大勇猛,決定棄捐諸有為相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生,誰作誰受。阿難,汝修菩提,若不審觀煩惱根本,則不能知虛妄根塵。何處顛倒,處尚不知。云何降伏取如來位。阿難,汝觀世間解結之人,不見所結云何知解。不聞虛空被汝墮裂。何以故?空無相形無結解故。則汝現前眼耳鼻舌及與身心,六為賊媒自劫家寶。由此無始眾生世界生纏縛故。於器世間不能超越。」

佛陀又說:「第二個重要的道理是,如果你們想發菩提心,在菩薩道上勇猛精進,就應該徹底放棄所有有為的相。你們應該仔細觀察煩惱的根本。從無始以來,是誰在造業,誰在受果?阿難,如果你修行菩提道時不仔細觀察煩惱的根本,就無法知道虛妄的根源。連顛倒在哪裡都不知道,怎麼能降伏煩惱,達到佛的境界呢?」

佛陀最後用了一個比喻:「阿難,你看世間解開繩結的人,如果看不到結在哪裡,怎麼知道如何解開呢?你從未聽說過虛空被你弄破吧?為什麼?因為空無形相,沒有結可解。你現在的眼耳鼻舌身心,就像六個小偷,偷走了你家的寶物。正是因為這個原因,眾生從無始以來在世間被纏縛,無法超越。」

「阿難,云何名為眾生世界。世為遷流,界為方位。汝今當知東西南北,東南西南東北西北上下為界。過去未來現在為世。位方有十,流數有三。一切眾生織妄相成。身中貿遷,世界相涉。而此界性,設雖十方定位可明,世間秖目東西南北。上下無位,中無定方。四數必明,與世相涉。三四四三,宛轉十二。流變三疊,一十百千。總括始終,六根之中。各各功德有千二百。」

佛陀繼續對阿難解釋:「什麼是眾生的世界呢?世是指時間的流轉,界是指空間的方位。你要知道,東西南北,再加上東南、西南、東北、西北,以及上下,這就是十方位。過去、現在、未來是三世。

空間有十個方位,時間有三個階段。所有的眾生都是由這些虛妄的概念交織而成的。」

佛陀接著說:「在我們的身體中,這些概念不斷變化,世界與世界之間相互影響。雖然我們可以明確地指出十個方位,但人們通常只說東南西北。上下沒有固定位置,中間也沒有固定方向。四個方位與三個時間相互交織,就形成了十二個概念。這些概念又各自有千百種變化。

總的來說,在我們的六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)中,每一根都有一千二百種功能。」

「阿難,汝復於中克定優劣。如眼觀見,後暗前明。前方全明,後方全暗。左右傍觀,三分之二。統論所作,功德不全。三分言功,一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺,動若邇遙,諍無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞通出入息,有出有入而闕中交。驗於耳根三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚盡諸世間出世間智,言有方分理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸識於違順,合時能覺離中不知。離一合雙,驗於舌根三分闕一。當知身唯八百功德。如意默容十方三世,一切世間出世間法。惟聖與凡無不苞容盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。」

佛陀然後詳細解釋了每個感官的功能:「眼睛看東西,前方明亮,後方黑暗,左右兩邊只能看到三分之二。所以眼睛只有八百功德。」

「耳朵能聽到十方的聲音,不管遠近。所以耳根有圓滿的一千二百功德。」

「鼻子能聞到氣味,有呼氣和吸氣,但缺少中間的交換過程。所以鼻子只有八百功德。」

「舌頭能表達世間和出世間的智慧,雖然言語有限,但道理無窮。所以舌根有圓滿的一千二百功德。」

「身體能感覺觸碰,但只有在接觸時才能感覺,分開就不知道了。所以身體只有八百功德。」

「意識能包容十方三世的一切法,無論聖人還是凡人的想法都能包容。所以意根有圓滿的一千二百功德。」

「阿難,汝今欲逆生死欲流,返窮流根至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離,誰深誰淺。誰為圓通,誰不圓滿。若能於此悟圓通根,逆彼無始織妄業流。得循圓通,與不圓根日劫相倍。我今備顯六湛圓明,本所功德數量如是。隨汝詳擇其可入者,吾當發明令汝增進。十方如來於十八界,一一修行皆得圓滿無上菩提。於其中間亦無優劣。但汝下劣未能於中圓自在慧。故我宣揚,令汝但於一門深入。入一無妄,彼六知根一時清淨。」

佛陀最後告訴阿難:「如果你想逆轉生死的洪流,回到不生不滅的根源,就應該仔細觀察這六根。看看哪個更合適,哪個更圓通,哪個不圓滿。如果你能悟到最圓通的根,就能逆轉無始以來的虛妄業力。用圓通的根來修行,比不圓通的根效果要好得多。」

「十方如來在十八界中,每一界的修行都能達到圓滿的無上菩提,沒有優劣之分。但是你現在的根性還低劣,無法全面理解。所以我建議你只選擇一個入手,深入修行。如果你能在一個方面做到沒有錯誤,其他六根也會一起清淨。」

阿難白佛言:「世尊,云何逆流深入一門,能令六根一時清淨。」

阿難恭敬地問道:「世尊,您能告訴我,如何才能讓我們的六種感官同時變得清淨純潔呢?」

佛告阿難:「汝今已得須陀洹果。已滅三界眾生世間見所斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根,為一為六。阿難,若言一者,耳何不見,目何不聞。頭奚不履,足奚無語。若此六根決定成六,如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。」

佛陀微笑著回答:「阿難啊,你已經達到了須陀洹果的境界,這很好。但是你要知道,我們的感官裡還藏著許多從無始以來積累的習氣,這些習氣需要通過修行才能去除。」

接著,佛陀想要考驗一下阿難的理解,於是問道:「阿難,你認為我們的六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)是一個整體,還是六個獨立的部分呢?」

阿難言:「我用耳聞。」

阿難思考了一會兒,然後回答:「世尊,我用耳朵聽您說話。」

佛言:「汝耳自聞何關身口。口來問義,身起欽承。是故應知非一終六,非六終一。終不汝根元一元六。阿難,當知是根非一非六。由無始來顛倒淪替,故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六銷,猶未亡一。如太虛空參合群器。由器形異名之異空。除器觀空說空為一。彼太虛空云何為汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根亦復如是。」

佛陀笑著說:「很好,但是你的耳朵只能聽,不能說話,對吧?你的嘴在提問,你的身體在表達恭敬。所以,六根既不是完全分離的,也不是完全統一的。」

佛陀繼續解釋道:「就像天空和容器的關係一樣。天空是一體的,但是被不同的容器分隔後,看起來就像是不同的空間。同樣地,我們的六根雖然看似獨立,但本質上是統一的。

阿難,你要明白,我們的感官既不是完全分離的六個部分,也不是單一的整體,而是一種奇妙的統一。」

「由明暗等二種相形,於妙圓中粘湛發見。見精映色結色成根。根元目為清淨四大。因名眼體如蒲萄朵。浮根四塵流逸奔色。由動靜等二種相擊,於妙圓中粘湛發聽。聽精映聲卷聲成根。根元目為清淨四大。因名耳體如新卷葉。浮根四塵流逸奔聲。由通塞等二種相發,於妙圓中粘湛發嗅。嗅精映香納香成根。根元目為清淨四大。因名鼻體如雙垂爪。浮根四塵流逸奔香。由恬變等二種相參,於妙圓中粘湛發嘗。嘗精映味絞味成根。根元目為清淨四大。因名舌體如初偃月。浮根四塵流逸奔味。由離合等二種相摩,於妙圓中粘湛發覺。覺精映觸搏觸成根。根元目為清淨四大。因名身體如腰鼓顙。浮根四塵流逸奔觸。由生滅等二種相續,於妙圓中粘湛發知。知精映法覽法成根。根元目為清淨四大。因名意思如幽室見。浮根四塵流逸奔法。」

佛陀繼續對阿難說:「阿難,讓我來告訴你我們的感官是怎麼形成的,這就像是一個奇妙的故事。

首先,讓我們來看看眼睛:「想像有一個神奇的泡泡,它本來是清澈透明的。但是當它遇到明亮和黑暗時,就產生了看的能力。這個看的能力就像是一面鏡子,反射出色彩,然後形成了眼睛。眼睛的形狀就像一顆小葡萄。

接下來是耳朵:「當這個神奇的泡泡遇到動和靜時,就產生了聽的能力。這個聽的能力捕捉聲音,然後形成了耳朵。耳朵的形狀就像一片剛捲起來的樹葉。

再來是鼻子:「當這個神奇的泡泡遇到通暢和阻塞時,就產生了聞的能力。這個聞的能力吸收氣味,然後形成了鼻子。鼻子的形狀就像兩個垂下來的爪子。

然後是舌頭:「當這個神奇的泡泡遇到平淡和變化時,就產生了嘗的能力。這個嘗的能力品嚐味道,然後形成了舌頭。舌頭的形狀就像一彎新月。

再來是身體:「當這個神奇的泡泡遇到接觸和分離時,就產生了觸的能力。這個觸的能力感受碰觸,然後形成了身體。身體的形狀就像一個腰鼓。

最後是心思:「當這個神奇的泡泡遇到生和滅時,就產生了知的能力。這個知的能力理解各種事物,然後形成了心思。心思就像是在一個幽暗的房間裡看東西。」

「阿難,如是六根。由彼覺明有明明覺。失彼精了粘妄發光。是以汝今離暗離明無有見體。離動離靜元無聽質。無通無塞嗅性不生。非變非恬嘗無所出。不離不合覺觸本無。無滅無生了知安寄。汝但不循動靜合離恬變通塞生滅暗明。如是十二諸有為相。隨拔一根脫粘內伏。伏歸元真發本明耀。耀性發明,諸餘五粘應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根寄根明發。由是六根互相為用。」

「阿難,你要明白,我們的六種感官本來是純淨無染的。但因為我們執著於外界的事物,就像是把明亮的鏡子蒙上了灰塵。」

佛陀舉起手,做了個撥開灰塵的動作,繼續說:「如果你能夠不再被外界的變化所影響,比如不再執著於動靜、合離、恬變、通塞、生滅、明暗這些相對的概念,你就能夠回歸到最初的純淨狀態。」

佛陀微笑著說,「想像一下,如果你能夠淨化其中一個感官,其他的感官也會跟著變得清淨。就像是一串珠子,拉動其中一顆,其他的珠子也會跟著移動。」

「阿難,汝豈不知。今此會中阿那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。殑伽神女非鼻聞香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身有觸。如來光中映令暫現。既為風質其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉,久滅意根圓明了知不因心念。阿難,今汝諸根若圓拔已內瑩發光。如是浮塵及器世間,諸變化相如湯銷氷。應念化成無上知覺。」

接著,佛陀用一些具體的例子來說明這個道理:「你看,在我們這個集會中,有些特別的例子。阿那律陀雖然眼睛看不見,但他能夠用心靈之眼看到世界。跋難陀龍沒有耳朵,卻能聽到聲音。殑伽神女沒有鼻子,卻能聞到香味。驕梵鉢提的舌頭與眾不同,卻能分辨各種味道。舜若多神沒有實體,卻能感受觸覺。」

佛陀的聲音變得更加柔和:「還有,像摩訶迦葉這樣的修行者,他們已經超越了普通的意識,達到了一種更高的覺知狀態。」

最後,佛陀鼓勵阿難說:「阿難,如果你能夠徹底淨化你的感官,你的內在就會發出光芒。到那時,這個變化無常的世界就會像冰在熱水中融化一樣,轉化成最高的智慧。」

「阿難,如彼世人聚見於眼。若令急合暗相現前。六根黯然頭足相類。彼人以手循體外繞彼雖不見。頭足一辯知覺是同。緣見因明暗成無見不明自發。則諸暗相永不能昏。根塵既銷云何覺明不成圓妙。」

佛陀繼續向阿難解釋,用了一個有趣的比喻:「阿難,想像一下,如果有人突然閉上眼睛,他會看到一片黑暗,對吧?但即使在黑暗中,他還是能用手摸索自己的身體,分辨出頭和腳的位置。這說明什麼呢?這說明我們的覺知並不完全依賴於眼睛的視覺。」

佛陀微笑著說:「同樣的,如果我們能夠超越光明和黑暗,超越感官的限制,我們就能達到一種更高的覺知狀態。這種覺知是圓滿而美妙的。」

阿難白佛言:「世尊,如佛說言。因地覺心欲求常住,要與果位名目相應。世尊,如果位中菩提涅槃真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智。是七種名稱謂雖別,清淨圓滿體性堅凝。如金剛王常住不壞。若此見聽離於暗明,動靜通塞畢竟無體。猶如念心離於前塵本無所有。云何將此畢竟斷滅以為修因。欲獲如來七常住果。世尊,若離明暗見畢竟空。如無前塵念自性滅。進退循環微細推求,本無我心及我心所。將誰立因求無上覺。如來先說湛精圓常,違越誠言終成戲論。云何如來真實語者。惟垂大慈開我蒙悋。」

聽到這裡,阿難若有所思。他對佛陀說:「世尊,我理解您的教導。您說要達到常住的境界,我們的修行方法要與最終的果位相符。但是,我有些疑惑。」

阿難繼續說:「您提到的菩提、涅槃、真如、佛性等等,這些境界都是清淨圓滿的,就像金剛一樣堅固不壞。但是,如果我們的感官離開了它們的對象,比如視覺離開了明暗,聽覺離開了動靜,它們就好像不存在了。這就像我們的念頭離開了對象,也就消失了。」

阿難有些困惑地問:「那麼,我們怎麼能用這種似乎會完全消失的東西作為修行的基礎呢?我們要如何建立一個堅實的修行基礎,來達到那些永恆的境界呢?」

阿難誠懇地說:「世尊,我真的很困惑。您之前說過的湛精圓常(清淨、精妙、圓滿、永恆)似乎與這個道理相矛盾。請您慈悲為我解惑。」

佛告阿難:「汝學多聞未盡諸漏。心中徒知顛倒所因,真倒現前實未能識。恐汝誠心猶未信伏。吾今試將塵俗諸事當除汝疑。」即時如來勅羅睺羅擊鍾一聲。問阿難言:「汝今聞不。」

佛陀聽完阿難的疑問,臉上露出了慈祥而又略帶調皮的笑容。他對阿難說:「阿難啊,你雖然學識淵博,但還沒有完全擺脫煩惱。你雖然知道顛倒的原因,但面對真正的顛倒時,還是無法識別。我擔心你的內心還沒有完全相信和臣服於真理。不過別擔心,讓我用一個簡單的例子來幫你解開疑惑吧。」

說完,佛陀轉頭對著一旁的羅睺羅說:「羅睺羅,麻煩你敲一下鐘。」

「咚——」鐘聲悠揚地響起。佛陀問道:「阿難,你現在聽到聲音了嗎?」

阿難大眾俱言:「我聞。」

阿難和在場的大眾都回答:「我們聽到了。」

鍾歇無聲。佛又問言:「汝今聞不。」

過了一會兒,鐘聲漸漸消失了。佛陀又問:「現在呢,你們聽到聲音嗎?」

阿難大眾俱言:「不聞。」

這次阿難和大眾都搖頭說:「沒有聽到。」

時羅睺羅又擊一聲。佛又問言:「汝今聞不。」

佛陀又示意羅睺羅再次敲鐘。「咚——」鐘聲再次響起。

佛陀又問:「現在你們聽到了嗎?」

阿難大眾又言俱聞。

大家又異口同聲地回答:「聽到了。」

佛問阿難:「汝云何聞,云何不聞。」

佛陀微笑著問阿難:「阿難,你能解釋一下,為什麼有時候你說聽到了,有時候又說沒聽到呢?」

阿難大眾俱白佛言:「鍾聲若擊則我得聞,擊久聲銷音響雙絕則名無聞。」

阿難思考了一下,回答道:「世尊,當鐘被敲響的時候,我們能聽到聲音。但是當聲音漸漸消失,我們就聽不到了。所以,有聲音時我們說聽到,沒有聲音時我們說沒聽到。」

如來又勅羅睺擊鍾,問阿難言:「爾今聲不。」

佛陀看著阿難,決定再進行一次實驗。

他又對羅睺羅說:「羅睺羅,請再敲一次鐘。」「咚——」鐘聲再次響起。

佛陀問阿難:「現在有聲音嗎?」

阿難言:「聲。」

阿難回答:「有聲音。」

少選聲銷,佛又問言:「爾今聲不。」

過了一會兒,鐘聲漸漸消失。佛陀又問:「現在呢?」

阿難大眾答言:「無聲。」

阿難和大眾都回答:「沒有聲音了。」

有頃羅睺更來撞鍾,佛又問言:「爾今聲不。」

佛陀又讓羅睺羅敲了第三次鐘。「咚——」

佛陀再次問:「現在有聲音嗎?」

阿難大眾俱言:「有聲。」

阿難和大眾異口同聲地說:「有聲音。」

佛問阿難:「汝云何聲,云何無聲。」

佛陀微笑著問:「阿難,你能再解釋一下,為什麼有時候有聲音,有時候又沒有聲音呢?」

阿難大眾俱白佛言:「鍾聲若擊則名有聲,擊久聲銷音響雙絕則名無聲。」

阿難想了想,回答道:「世尊,當鐘被敲響時,我們聽到聲音,所以說有聲音。當聲音漸漸消失,我們就聽不到了,所以說沒有聲音。」

佛語阿難及諸大眾:「汝今云何自語矯亂。」

聽完阿難的回答,佛陀的表情變得有些嚴肅,他對阿難和在場的大眾說:「你們現在的回答,是不是有些自相矛盾呢?」

大眾阿難俱時問佛:「我今云何名為矯亂。」

阿難和大眾都感到困惑,他們問道:「世尊,我們哪裡說得不對嗎?為什麼您說我們自相矛盾呢?」

佛言:「我問汝聞汝則言聞,又問汝聲汝則言聲。惟聞與聲報答無定。如是云何不名矯亂。阿難,聲銷無響汝說無聞。若實無聞聞性已滅同于枯木。鍾聲更擊汝云何知。知有知無自是聲塵。或無或有豈彼聞性為汝有無。聞實云無誰知無者。是故阿難,聲於聞中自有生滅。非為汝聞聲生聲滅令汝聞性為有為無。汝尚顛倒惑聲為聞。何怪昏迷以常為斷。終不應言離諸動靜、閉塞開通說聞無性。」

佛陀看著困惑的阿難和大眾,慈祥地笑了笑,開始解釋:「你們看,當我問你們是否聽到聲音時,你們說聽到了。當我問有沒有聲音時,你們又說有聲音。你們的回答在聽到和聲音之間搖擺不定,這不就是自相矛盾嗎?」

佛陀接著說:「阿難,你說當聲音消失時,你就聽不到了。但是,如果真的聽不到,那麼你的聽覺本性豈不是也消失了嗎?如果是這樣,當鐘聲再次響起時,你又怎麼能聽到呢?」

佛陀微笑著說:「其實,聲音在你的聽覺中有生有滅,但你的聽覺本性並沒有因為聲音的有無而改變。就像一面鏡子,不會因為映照的物體來來去去而有所改變。」

「如重睡人眠熟床枕,其家有人於彼睡時擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲,別作他物。或為擊鼓,或復撞鍾。即於夢時自怪其鍾為木石響。於時忽寤遄知杵音。自告家人我正夢時,惑此舂音將為鼓響。阿難,是人夢中豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐聞性不昏。縱汝形銷命光遷謝,此性云何為汝銷滅。」

為了讓大家更容易理解,佛陀又講了一個故事:「想像有個人正在熟睡,他的家人在旁邊搗米。這個人在夢中聽到了搗米的聲音,但在夢裡,他把這個聲音誤認為是鼓聲或鐘聲。當他醒來時,才恍然大悟那其實是搗米的聲音。」

佛陀解釋道:「即使在睡夢中,這個人的聽覺本性也沒有消失。同樣地,即使你的肉體消逝,你的本性也不會消失。」

「以諸眾生從無始來,循諸色聲逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常逐諸生滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅守於真常,常光現前。塵根識心應時銷落。想相為塵,識情為垢,二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。」

最後,佛陀總結道:「眾生從無始以來,一直被外界的色聲所迷惑,忘記了自己本來清淨美妙的本性。如果能放下對生滅現象的執著,守住真常的本性,你的心就會變得清明,最終達到無上的覺悟境界。」

阿難和大眾聽完佛陀的解釋,似乎有了新的領悟。他們開始明白,真正的聽覺本性是超越聲音的存在與否的,這是通往更高境界的重要一步。