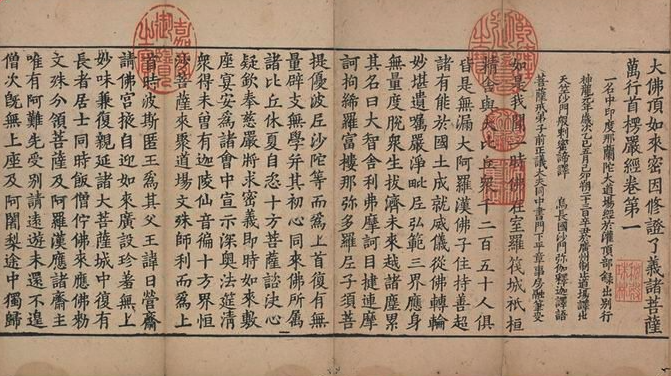

《楞嚴經第三卷》重點摘要

-

六根、六塵與六識的關係:

- 佛陀詳細解釋了舌與味、身與觸、意與法之間的關係,以及它們如何產生相應的識。

- 強調這些關係並非簡單的因果或自然現象,而是更深層的本質。

-

如來藏的概念:

- 佛陀多次提到「如來藏」,表示這是一切現象的本源。

- 強調如來藏是清淨本然,周遍法界的。

-

四大(地、水、火、風)與空的探討:

- 佛陀用多個例子(如挖井、取火)來說明四大元素與空的本質。

- 指出這些元素的本性都是圓融的,來自如來藏。

-

識的本質:

- 探討識的來源,指出識並非單純由六根或六塵產生。

- 強調識的本性也是圓滿寂靜的,與如來藏不分。

-

妄想與實相:

- 指出世人因無知而將現象誤解為因緣和合或自然而然。

- 強調這些只是識心的分別計較,並無實義。

-

悟道的境界:

- 描述阿難等人聽聞佛法後的開悟境界,如心遍十方、見十方空。

- 強調悟道後對身心和世界的全新認識。

-

菩薩道的發心:

- 阿難等人發願度化眾生,不為自己求取涅槃。

- 表達了要先入五濁惡世,幫助所有眾生成佛的大乘精神。

-

對佛陀的讚頌:

- 讚歎佛陀的智慧和教導,形容為「妙湛總持不動尊」、「首楞嚴王」等。

-

進一步求法的渴望:

- 請求佛陀繼續開示,幫助解除更微細的迷惑。

- 表達了早日成就無上覺悟的願望。

這一卷經文深入探討了心識、感官、外境的本質,以及它們與如來藏的關係,同時也展現了大乘佛教的菩薩精神和對佛陀的崇敬。

《楞嚴經第三卷》完整經文

復次阿難,云何六入本如來藏妙真如性?阿難,即彼目精瞪發勞者,兼目與勞同是菩提。瞪發勞相,因于明暗,二種妄塵發見居中,吸此塵象名為見性。此見離彼明暗二塵,畢竟無體。

如是阿難,當知是見非明暗來,非於根出,不於空生。何以故?若從明來,暗即隨滅,應非見暗。若從暗來,明即隨滅,應無見明。若從根生,必無明暗,如是見精本無自性。若於空出,前矚塵象,歸當見根。又空自觀,何關汝入?是故當知眼入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,譬如有人,以兩手指急塞其耳,耳根勞故頭中作聲。兼耳與勞同是菩提。瞪發勞相,因于動靜,二種妄塵發聞居中,吸此塵象名聽聞性。此聞離彼動靜二塵,畢竟無體。

如是阿難,當知是聞非動靜來,非於根出,不於空生。何以故?若從靜來,動即隨滅,應非聞動。若從動來,靜即隨滅,應無覺靜。若從根生,必無動靜,如是聞體本無自性。若於空出,有聞成性即非虛空。又空自聞,何關汝入?是故當知耳入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,譬如有人,急畜其鼻,畜久成勞,則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實,如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞同是菩提。瞪發勞相,因于通塞,二種妄塵發聞居中,吸此塵象名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵,畢竟無體。

當知是聞非通塞來,非於根出,不於空生。何以故?若從通來,塞自隨滅,云何知塞?如因塞有通則無聞,云何發明香臭等觸?若從根生,必無通塞,如是聞體本無自性。若從空出,是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞,何關汝入?是故當知鼻入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,譬如有人,以舌舐吻,熟舐令勞。其人若病則有苦味,無病之人微有甜觸。由甜與苦顯此舌根,不動之時淡性常在。兼舌與勞同是菩提。瞪發勞相,因甜苦淡,二種妄塵發知居中,吸此塵象名知味性。此知味性離彼甜苦及淡二塵,畢竟無體。

如是阿難,當知如是嘗苦淡知,非甜苦來,非因淡有。又非根出,不於空生。何以故?若甜苦來,淡即知滅,云何知淡?若從淡出,甜即知亡,復云何知甜苦二相?若從舌生,必無甜淡及與苦塵,斯知味根本無自性。若於空出,虛空自味,非汝口知。又空自知,何關汝入?是故當知舌入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,譬如有人,以一冷手觸於熱手。若冷勢多熱者從冷,若熱功勝冷者成熱。如是以此合覺之觸顯於離知,涉勢若成因于勞觸。兼身與勞同是菩提。瞪發勞相,因于離合,二種妄塵發覺居中,吸此塵象名知覺性。此知覺體離彼離合違順二塵,畢竟無體。

如是阿難,當知是覺,非離合來,非違順有。不於根出,又非空生。何以故?若合時來,離當已滅,云何覺離?違順二相亦復如是。若從根出,必無離合違順四相,則汝身知元無自性。必於空出,空自知覺,何關汝入?是故當知身入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,譬如有人,勞倦則眠,睡熟便寤。覽塵斯憶,失憶為妄。是其顛倒生住異滅,吸習中歸,不相踰越,稱意知根。兼意與勞同是菩提。瞪發勞相,因于生滅,二種妄塵集知居中。吸撮內塵,見聞逆流,流不及地,名覺知性。此覺知性離彼寤寐,生滅二塵,畢竟無體。

如是阿難,當知如是覺知之根,非寤寐來,非生滅有。不於根出,亦非空生。何以故?若從寤來,寐即隨滅,將何為寐?必生時有,滅即同無,令誰受滅?若從滅有,生即滅無,孰知生者?若從根出,寤寐二相隨身開合,離斯二體,此覺知者同於空花,畢竟無性。若從空生,自是空知,何關汝入?是故當知意入虛妄,本非因緣,非自然性。

復次阿難,云何十二處本如來藏妙真如性?阿難,汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。於意云何?此等為是色生眼見,眼生色相?阿難,若復眼根生色相者,見空非色,色性應銷。銷則顯發一切都無,色相既無,誰明空質?空亦如是。

若復色塵生眼見者,觀空非色,見即銷亡。亡則都無,誰明空色?是故當知見與色空俱無處所,即色與見二處虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,汝更聽此祇陀園中,食辦擊鼓,眾集撞鐘。鐘鼓音聲前後相續。於意云何?此等為是聲來耳邊,耳往聲處?阿難,若復此聲來於耳邊,如我乞食室羅筏城,在祇陀林則無有我。此聲必來阿難耳處,目連迦葉應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門,一聞鐘聲同來食處?

若復汝耳往彼聲邊,如我歸住祇陀林中,在室羅城則無有我。汝聞鼓聲,其耳已往擊鼓之處,鐘聲齊出應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響?若無來往亦復無聞。是故當知聽與音聲俱無處所,即聽與聲二處虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一銖,室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何?此香為復生栴檀木,生於汝鼻,為生於空?阿難,若復此香生於汝鼻,稱鼻所生當從鼻出。鼻非栴檀,云何鼻中有栴檀氣?稱汝聞香當於鼻入,鼻中出香說聞非義。

若生於空,空性常恒,香應常在。何藉鑪中爇此枯木?若生於木,則此香質因爇成煙。若鼻得聞,合蒙煙氣。其煙騰空,未及遙遠,四十里內云何已聞?是故當知香臭與聞俱無處所,即嗅與香二處虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,汝常二時眾中持鉢。其間或遇酥酪醍醐名為上味。於意云何?此味為復生於空中,生於舌中,為生食中?阿難,若復此味生於汝舌,在汝口中秖有一舌。其舌爾時已成酥味,遇黑石蜜應不推移。若不變移,不名知味。若變移者,舌非多體,云何多味一舌之知?

若生於食,食非有識,云何自知?又食自知,即同他食。何預於汝名味之知?若生於空,汝噉虛空當作何味?必其虛空若作鹹味,既鹹汝舌亦鹹汝面。則此界人同於海魚。既常受鹹了不知淡。若不識淡亦不覺鹹,必無所知云何名味?是故當知味舌與甞俱無處所,即甞與味二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,汝常晨朝以手摩頭。於意云何?此摩所知唯為能觸,能為在手為復在頭?若在於手,頭則無知,云何成觸?若在於頭,手則無用,云何名觸?若各各有,則汝阿難應有二身。若頭與手一觸所生,則手與頭當為一體。若一體者,觸則無成。若二體者,觸誰為在?在能非所,在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知覺觸與身俱無處所,即身與觸二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難,汝常意中所緣善惡無記三性生成法則。此法為復即心所生,為當離心別有方所?

阿難,若即心者,法則非塵,非心所緣,云何成處?若離於心別有方所,則法自性為知非知?知則名心,異汝非塵。同他心量,即汝即心,云何汝心更二於汝?若非知者,此塵既非色聲香味離合冷煖,及虛空相,當於何在?今於色空都無表示,不應人間更有空外。心非所緣,處從誰立?是故當知法則與心俱無處所,則意與法二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

復次阿難,云何十八界本如來藏妙真如性?阿難,如汝所明,眼色為緣生於眼識。此識為復因眼所生以眼為界,因色所生以色為界?阿難,若因眼生,既無色空,無可分別。縱有汝識欲將何用?汝見又非青黃赤白,無所表示,從何立界?

若因色生,空無色時汝識應滅。云何識知是虛空性?若色變時汝亦識其色相遷變,汝識不遷界從何立?從變則變界相自無,不變則恒既從色生,應不識知虛空所在。若兼二種眼色共生,合則中離離則兩合,體性雜亂云何成界?是故當知眼色為緣生眼識界,三處都無。則眼與色及色界三,本非因緣,非自然性。

阿難,又汝所明,耳聲為緣生於耳識。此識為復因耳所生以耳為界,因聲所生以聲為界?

阿難,若因耳生,動靜二相既不現前,根不成知必無所知。知尚無成,識何形貌?若取耳聞,無動靜故聞無所成,云何耳形雜色觸塵名為識界?則耳識界復從誰立?若生於聲,識因聲有則不關聞。無聞則亡聲相所在。識從聲生,許聲因聞而有聲相,聞應聞識不聞非界。聞則同聲,識已被聞誰知聞識?若無知者終如草木,不應聲聞雜成中界。界無中位,則內外相復從何成?是故當知耳聲為緣生耳識界,三處都無。則耳與聲及聲界三,本非因緣,非自然性。

阿難,又汝所明,鼻香為緣生於鼻識。此識為復因鼻所生以鼻為界,因香所生以香為界?

阿難,若因鼻生,則汝心中以何為鼻?為取肉形雙爪之相,為取嗅知動搖之性?若取肉形,肉質乃身,身知即觸,名身非鼻,名觸即塵。鼻尚無名,云何立界?若取嗅知,又汝心中以何為知?以肉為知,則肉之知元觸非鼻。以空為知,空則自知,肉應非覺。如是則應虛空是汝,汝身非知。今日阿難應無所在。以香為知,知自屬香,何預於汝?

若香臭氣必生汝鼻,則彼香臭二種流氣,不生伊蘭及栴檀木。二物不來,汝自嗅鼻為香為臭?臭則非香,香應非臭。若香臭二俱能聞者,則汝一人應有兩鼻。對我問道有二阿難,誰為汝體?若鼻是一,香臭無二。臭既為香,香復成臭。二性不有,界從誰立?若因香生,識因香有。如眼有見不能觀眼。因香有故,應不知香。知則非生,不知非識。香非知有,香界不成。識不知香,因界則非從香建立。既無中間,不成內外。彼諸聞性畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣生鼻識界,三處都無。則鼻與香及香界三,本非因緣,非自然性。

阿難,又汝所明,舌味為緣生於舌識。此識為復因舌所生以舌為界,因味所生以味為界?

阿難,若因舌生,則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽,細辛薑桂都無有味。汝自嘗舌為甜為苦?若舌性苦,誰來嘗舌?舌不自嘗,孰為知覺?舌性非苦,味自不生,云何立界?若因味生,識自為味,同於舌根應不自嘗。云何識知是味非味?

又一切味非一物生,味既多生,識應多體。識體若一,體必味生。鹹淡甘辛和合俱生,諸變異相同為一味,應無分別。分別既無,則不名識。云何復名舌味識界?不應虛空生汝心識。舌味和合即於是中,元無自性,云何界生?是故當知舌味為緣生舌識界,三處都無。則舌與味及舌界三,本非因緣,非自然性。

阿難,又汝所明,身觸為緣生於身識。此識為復因身所生以身為界,因觸所生以觸為界?

阿難,若因身生,必無合離。二覺觀緣,身何所識?若因觸生,必無汝身。誰有非身知合離者?阿難,物不觸知,身知有觸。知身即觸,知觸即身。即觸非身,即身非觸。身觸二相元無處所。合身即為身自體性,離身即是虛空等相。內外不成,中云何立?中不復立,內外性空。即汝識生從誰立界?是故當知身觸為緣生身識界,三處都無。則身與觸及身界三,本非因緣,非自然性。

阿難,又汝所明,意法為緣生於意識。此識為復因意所生以意為界,因法所生以法為界?

阿難,若因意生,於汝意中必有所思發明汝意。若無前法意無所生,離緣無形識將何用?又汝識心與諸思量,兼了別性為同為異?同意即意,云何所生?異意不同,應無所識。若無所識,云何意生?若有所識,云何識意?唯同與異二性無成,界云何立?

若因法生,世間諸法不離五塵。汝觀色法及諸聲法香法味法,及與觸法相狀分明。以對五根非意所攝。汝識決定依於法生,汝今諦觀法法何狀?若離色空,動靜通塞合離生滅,越此諸相終無所得。生則色空諸法等生,滅則色空諸法等滅。所因既無,因生有識作何形相?相狀不有,界云何生?是故當知意法為緣生意識界,三處都無。則意與法及意界三,本非因緣,非自然性。

阿難白佛言:「世尊,如來常說和合因緣,一切世間種種變化,皆因四大和合發明。云何如來因緣自然二俱排擯?我今不知斯義所屬。推垂哀愍,開示眾生,中道了義無戲論法。」

爾時世尊告阿難言:「汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法,發心勤求無上菩提。故我今時為汝開示第一義諦。如何復將世間戲論,妄想因緣而自纏繞?汝雖多聞,如說藥人,真藥現前不能分別。如來說為真可憐愍。汝今諦聽,吾當為汝分別開示。亦令當來修大乘者通達實相。」阿難默然承佛聖旨。

阿難,如汝所言,四大和合發明世間種種變化。阿難,若彼大性體非和合,則不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者,同於變化,始終相成,生滅相續。生死死生,生生死死,如旋火輪未有休息。

阿難,如水成氷,氷還成水。汝觀地性,麁為大地,細為微塵。至隣虛塵析彼極微,色邊際相七分所成。更析隣虛即實空性。阿難,若此隣虛析成虛空,當知虛空出生色相。汝今問言由和合故,出生世間諸變化相。汝且觀此一隣虛塵,用幾虛空和合而有?不應隣虛合成隣虛。又隣虛塵析入空者,用幾色相合成虛空?

若色合時合色非空,若空合時合空非色。色猶可析,空云何合?汝元不知如來藏中,性色真空性空真色,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量,循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,火性無我寄於諸緣。汝觀城中未食之家欲炊爨時,手執陽燧日前求火。阿難,名和合者,如我與汝一千二百五十比丘今為一眾。眾雖為一,詰其根本各各有身,皆有所生,氏族名字。如舍利弗婆羅門種,優盧頻螺迦葉波種,乃至阿難瞿曇種姓。阿難,若此火性因和合有,彼手執鏡於日求火,此火為從鏡中而出,為從艾出,為於日來?

阿難,若日來者,自能燒汝手中之艾,來處林木皆應受焚。若鏡中出,自能於鏡出然于艾,鏡何不鎔?紆汝手執尚無熱相,云何融泮?若生於艾,何藉日鏡光明相接然後火生?汝又諦觀鏡因手執,日從天來,艾本地生。火從何方遊歷於此?日鏡相遠,非和非合。不應火光無從自有。

汝猶不知如來藏中,性火真空性空真火,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。阿難當知,世人一處執鏡一處火生,遍法界執滿世間起。起遍世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,水性不定流息無恒。如室羅城迦毘羅仙、斫迦羅仙,及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師,求太陰精用和幻藥。是諸師等於白月晝,手執方諸承月中水。此水為復從珠中出,空中自有,為從月來?阿難,若從月來,尚能遠方令珠出水,所經林木皆應吐流。流則何待方珠所出?不流明水非從月降。若從珠出,則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝?若從空生,空性無邊水當無際。從人洎天皆同陷溺。云何復有水陸空行?

汝更諦觀月從天陟,珠因手持,承珠水盤本人敷設。水從何方流注於此?月珠相遠,非和非合。不應水精無從自有。汝尚不知如來藏中,性水真空性空真水,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。一處執珠一處水出,遍法界執滿法界生。生滿世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,風性無體,動靜不常。汝常整衣入於大眾,僧伽梨角動及傍人,則有微風拂彼人面。此風為復出袈裟角、發於虛空、生彼人面?阿難,此風若復出袈裟角,汝乃披風,其衣飛搖應離汝體。我今說法會中垂衣,汝看我衣風何所在?不應衣中有藏風地。

若生虛空,汝衣不動何因無拂?空性常住風應常生。若無風時虛空當滅,滅風可見滅空何狀?若有生滅不名虛空,名為虛空云何風出?若風自生彼拂之面,從彼面生當應拂汝。自汝整衣云何倒拂?

汝審諦觀,整衣在汝,面屬彼人。虛空寂然不參流動,風自誰方鼓動來此?風空性隔非和非合,不應風性無從自有。汝宛不知如來藏中,性風真空性空真風,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。阿難,如汝一人微動服衣有微風出,遍法界拂滿國土生。周遍世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,空性無形因色顯發。如空羅城去河遙處,諸剎利種及婆羅門、毘舍首陀兼頗羅墮旃陀羅等,新立安居鑿井求水。出土一尺於中則有一尺虛空,如是乃至出土一丈,中間還得一丈虛空。空虛淺深隨出多少。

此空為當因土所出?因鑿所有?無因自生?阿難,若復此空無因自生,未鑿土前何不無礙?唯見大地逈無通達。若因土出,則土出時應見空入。若土先出無空入者,云何虛空因土而出?若無出入,則應空土元無異因。無異則同,則土出時空何不出?

若因鑿出,則鑿出空應非出土。不因鑿出,鑿自出土云何見空?汝更審諦,諦審諦觀。鑿從人手隨方運轉,土因地移。如是虛空因何所出?鑿空虛實不相為用,非和非合。不應虛空無從自出。

若此虛空性圓周遍,本不動搖。當知現前地水火風,均名五大性真圓融,皆如來藏本無生滅。阿難,汝心昏迷不悟四大元如來藏。當觀虛空為出為入,為非出入。汝全不知如來藏中,性覺真空性空真覺,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。

阿難,如一井空空生一井,十方虛空亦復如是。圓滿十方寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,見覺無知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏,設居中宵白月則光,黑月便暗。則明暗等因見分析。此見為復與明暗相并太虛空,為同一體為非一體?或同非同或異非異?

阿難,此見若復與明與暗及與虛空元一體者,則明與暗二體相亡。暗時無明,明時非暗。若與暗一,明則見亡。必一於明,暗時當滅。滅則云何見明見暗?若暗明殊,見無生滅,一云何成?

若此見精與暗與明非一體者,汝離明暗及與虛空,分析見元作何形相?離明離暗及離虛空,是見元同龜毛兔角。明暗虛空三事俱異,從何立見?明暗相背云何或同?離三元無云何或異?分空分見本無邊畔,云何非同?見暗見明性非遷改,云何非異?

汝更細審,微細審詳,審諦審觀。明從太陽,暗隨黑月。通屬虛空,擁歸大地。如是見精因何所出?見覺空頑非和非合。不應見精無從自出。

若見聞知性圓周遍,本不動搖,當知無邊不動虛空,并其動搖地水火風均名六大。性真圓融皆如來藏,本無生滅。阿難,汝性沈淪不悟汝之見聞覺知本如來藏。汝當觀此見聞覺知為生為滅、為同為異、為非生滅、為非同異。

汝曾不知如來藏中,性見覺明覺精明見,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。如一見根見周法界,聽嗅嘗觸覺觸覺知,妙德瑩然遍周法界。圓滿十虛寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

阿難,識性無源,因於六種根塵妄出。汝今遍觀此會聖眾,用目循歷其目周視,但如鏡中無別分析。汝識於中次第標指:此是文殊、此富樓那、此目乾連、此須菩提、此舍利弗。此識了知為生於見?為生於相?為生虛空?為無所因突然而出?

阿難,若汝識性生於見中,如無明暗及與色空,四種必無元無汝見。見性尚無,從何發識?若汝識性生於相中,不從見生。既不見明亦不見暗,明暗不矚即無色空。彼相尚無,識從何發?若生於空,非相非見。非見無辯,自不能知明暗色空。非相滅緣,見聞覺知無處安立。處此二非,空非同無,有非同物。縱發汝識欲何分別?

若無所因突然而出,何不日中別識明月?汝更細詳,微細詳審。見託汝睛,相椎前境。可狀成有,不相成無。如是識緣因何所出?識動見澄,非和非合。聞聽覺知亦復如是。不應識緣無從自出。

若此識心本無所從,當知了別見聞覺知,圓滿湛然性非從所。兼彼虛空地水火風,均名七大性真圓融,皆如來藏本無生滅。阿難,汝心麁浮不悟見聞發明了知本如來藏。汝應觀此六處識心為同為異、為空為有、為非同異、為非空有。汝元不知如來藏中,性識明知覺明真識,妙覺湛然遍周法界。含吐十虛寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

爾時阿難及諸大眾,蒙佛如來微妙開示,身心蕩然得無罣礙。是諸大眾,各各自知心遍十方見十方空,如觀掌中所持葉物。一切世間諸所有物,皆即菩提妙明元心,心精遍圓含裹十方。反觀父母所生之身,猶彼十方虛空之中,吹一微塵若存若亡。如湛巨海流一浮漚,起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅。禮佛合掌得未曾有,於如來前說偈讚佛:

妙湛總持不動尊 首楞嚴王世希有

銷我億劫顛倒想 不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王 還度如是恒沙眾

將此深心奉塵剎 是則名為報佛恩

伏請世尊為證明 五濁惡世誓先入

如一眾生未成佛 終不於此取泥洹

大雄大力大慈悲 希更審除微細惑

令我早登無上覺 於十方界坐道場

舜若多性可銷亡 爍迦囉心無動轉

《楞嚴經第三卷》白話文翻譯

復次阿難,云何六入本如來藏妙真如性?阿難,即彼目精瞪發勞者,兼目與勞同是菩提。瞪發勞相,因于明暗,二種妄塵發見居中,吸此塵象名為見性。此見離彼明暗二塵,畢竟無體。

佛陀正在向他的弟子阿難講解人的感官與真如本性的關係。佛陀慈祥地說道:「阿難啊,讓我們來談談六種感官入口是如何與如來藏的妙真如性相關的。」

阿難專注地聆聽著,佛陀繼續解釋:「想像一個人長時間盯著某物看,眼睛會感到疲勞。這種疲勞感和眼睛本身,其實都源於同一個菩提智慧。當我們凝視時,會因為明暗的變化而產生疲勞,這就像是兩種幻象在我們的視覺中心產生了作用。我們吸收這些影像,並稱之為『見性』。但是,如果沒有明暗這兩種幻象,我們的視覺本身是沒有實體的。」

如是阿難,當知是見非明暗來,非於根出,不於空生。何以故?若從明來,暗即隨滅,應非見暗。若從暗來,明即隨滅,應無見明。若從根生,必無明暗,如是見精本無自性。若於空出,前矚塵象,歸當見根。又空自觀,何關汝入?是故當知眼入虛妄,本非因緣,非自然性。

阿難若有所思地點了點頭,佛陀接著說:「你要明白,我們的視覺既不是來自光明,也不是來自黑暗,不是從眼睛裡產生的,也不是從虛空中生出來的。為什麼呢?」

佛陀停頓了一下,然後解釋道:「如果視覺是從光明來的,那麼當黑暗出現時,我們就看不見黑暗了。如果是從黑暗來的,那麼當光明出現時,我們就看不見光明了。如果是從眼睛裡產生的,那麼即使沒有光明和黑暗,我們也能看見東西,但事實並非如此。如果是從虛空中生出的,那麼我們應該能看到自己的眼睛,但這也是不可能的。」

阿難,譬如有人,以兩手指急塞其耳,耳根勞故頭中作聲。兼耳與勞同是菩提。瞪發勞相,因于動靜,二種妄塵發聞居中,吸此塵象名聽聞性。此聞離彼動靜二塵,畢竟無體。

佛陀繼續向阿難解釋感官與真如本性的關係,這次他將焦點轉向了聽覺和嗅覺。

佛陀溫和地說道:「阿難,讓我們來談談耳朵和鼻子。」他用生動的比喻開始解釋:「想像一個人用手指緊緊堵住耳朵。因為耳朵受到壓力,他會在頭中聽到聲音。這種壓力感和耳朵本身,都源於同一個菩提智慧。」

阿難認真地聽著,佛陀繼續說:「當我們專注聆聽時,會因為聲音的動靜變化而產生疲勞,這就像是兩種幻象在我們的聽覺中心產生了作用。我們吸收這些聲音,並稱之為『聽聞性』。但是,如果沒有動靜這兩種幻象,我們的聽覺本身是沒有實體的。」

如是阿難,當知是聞非動靜來,非於根出,不於空生。何以故?若從靜來,動即隨滅,應非聞動。若從動來,靜即隨滅,應無覺靜。若從根生,必無動靜,如是聞體本無自性。若於空出,有聞成性即非虛空。又空自聞,何關汝入?是故當知耳入虛妄,本非因緣,非自然性。

佛陀進一步解釋道:「阿難,你要明白,我們的聽覺既不是來自動靜,也不是從耳朵裡產生的,更不是從虛空中生出來的。為什麼呢?

如果聽覺是從寂靜中來的,那麼當有聲音時,我們就聽不到聲音了。如果是從聲音中來的,那麼當寂靜時,我們就感覺不到寂靜了。如果是從耳朵裡產生的,那麼即使沒有動靜,我們也能聽到聲音,但事實並非如此。」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,耳朵這個感官入口也是虛幻的,它既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,譬如有人,急畜其鼻,畜久成勞,則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實,如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞同是菩提。瞪發勞相,因于通塞,二種妄塵發聞居中,吸此塵象名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵,畢竟無體。

接著,佛陀又談到了嗅覺:「再想像一個人緊緊捏住鼻子。捏久了,他會在鼻子裡感到涼意。通過這種觸感,他能分辨鼻子是通還是塞,是虛還是實,甚至能聞到各種香氣和臭味。這種感覺和鼻子本身,同樣源於菩提智慧。」

佛陀解釋道:「當我們專注於嗅聞時,會因為鼻子的通塞變化而產生疲勞,這又像是兩種幻象在我們的嗅覺中心產生了作用。我們吸收這些氣味,並稱之為『嗅聞性』。但是,如果沒有通塞這兩種幻象,我們的嗅覺本身也是沒有實體的。」

當知是聞非通塞來,非於根出,不於空生。何以故?若從通來,塞自隨滅,云何知塞?如因塞有通則無聞,云何發明香臭等觸?若從根生,必無通塞,如是聞體本無自性。若從空出,是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞,何關汝入?是故當知鼻入虛妄,本非因緣,非自然性。

佛陀慈祥地說道:「阿難,你要明白,我們的嗅覺既不是來自鼻子的通塞,也不是從鼻子裡產生的,更不是從虛空中生出來的。為什麼呢?」

他耐心地解釋:「如果嗅覺是從通暢中來的,那麼當鼻子堵塞時,我們就無法感知堵塞了。如果是因為堵塞才有通暢,那麼我們就無法聞到任何氣味了。如果是從鼻子裡產生的,那麼即使沒有通塞的變化,我們也能聞到氣味,但事實並非如此。

如果是從虛空中生出的,那麼氣味應該會自己飄到你的鼻子裡,而不需要你去聞。」佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,鼻子這個感官入口也是虛幻的,它既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,譬如有人,以舌舐吻,熟舐令勞。其人若病則有苦味,無病之人微有甜觸。由甜與苦顯此舌根,不動之時淡性常在。兼舌與勞同是菩提。瞪發勞相,因甜苦淡,二種妄塵發知居中,吸此塵象名知味性。此知味性離彼甜苦及淡二塵,畢竟無體。

接著,佛陀又談到了味覺:「想像一個人不斷地舔嘴唇,舔得久了會感到疲勞。如果這個人生病了,他會嘗到苦味;如果他很健康,可能會感到一絲甜味。無論是甜味還是苦味,都能顯示出舌頭的存在。而當舌頭不動時,我們會感受到淡味。這種感覺和舌頭本身,同樣源於菩提智慧。」

佛陀繼續解釋:「當我們專注於品嚐時,會因為甜、苦、淡的變化而產生疲勞,這又像是幻象在我們的味覺中心產生了作用。我們吸收這些味道,並稱之為『知味性』。但是,如果沒有這些味道的變化,我們的味覺本身是沒有實體的。」

如是阿難,當知如是嘗苦淡知,非甜苦來,非因淡有。又非根出,不於空生。何以故?若甜苦來,淡即知滅,云何知淡?若從淡出,甜即知亡,復云何知甜苦二相?若從舌生,必無甜淡及與苦塵,斯知味根本無自性。若於空出,虛空自味,非汝口知。又空自知,何關汝入?是故當知舌入虛妄,本非因緣,非自然性。

「阿難,你要明白,」佛陀說,「我們對甜、苦、淡的感知,既不是從甜苦而來,也不是因為淡而有的。它不是從舌頭裡產生的,也不是從虛空中生出來的。為什麼呢?

如果是從甜苦而來,那麼我們就無法感知淡味了。如果是從淡味而來,我們就無法感知甜苦了。如果是從舌頭產生的,那麼即使沒有甜、苦、淡的變化,我們也能感受到味道,但事實並非如此。如果是從虛空中生出的,那麼虛空自己就應該能品嚐味道,而不需要通過你的口腔。」

佛陀最後總結道:「所以,阿難,你要明白,舌頭這個感官入口也是虛幻的,它既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,譬如有人,以一冷手觸於熱手。若冷勢多熱者從冷,若熱功勝冷者成熱。如是以此合覺之觸顯於離知,涉勢若成因于勞觸。兼身與勞同是菩提。瞪發勞相,因于離合,二種妄塵發覺居中,吸此塵象名知覺性。此知覺體離彼離合違順二塵,畢竟無體。

佛陀慈祥地說道:「阿難,讓我們來談談觸覺。」

他用生動的比喻開始解釋:「想像一個人用冷的手去碰熱的手。如果冷的感覺更強烈,熱的手會變冷;如果熱的感覺更強烈,冷的手會變熱。這種接觸的感覺讓我們意識到冷熱的區別,而這種感知是因為手的勞動而產生的。」

佛陀繼續說:「這種觸覺和身體本身,都源於同一個菩提智慧。當我們專注於觸摸時,會因為接觸和分離的變化而產生疲勞,這就像是兩種幻象在我們的觸覺中心產生了作用。我們吸收這些感覺,並稱之為『知覺性』。但是,如果沒有接觸和分離這兩種變化,我們的觸覺本身是沒有實體的。」

如是阿難,當知是覺,非離合來,非違順有。不於根出,又非空生。何以故?若合時來,離當已滅,云何覺離?違順二相亦復如是。若從根出,必無離合違順四相,則汝身知元無自性。必於空出,空自知覺,何關汝入?是故當知身入虛妄,本非因緣,非自然性。

「阿難,你要明白,」佛陀解釋道,「這種觸覺既不是來自接觸或分離,也不是來自舒適或不適。它不是從身體裡產生的,也不是從虛空中生出來的。為什麼呢?

如果是從接觸而來,那麼分離時就無法感知了。如果是從身體產生的,那麼即使沒有接觸和分離的變化,我們也能感受到觸覺,但事實並非如此。如果是從虛空中生出的,那麼虛空自己就應該能感知觸覺,而不需要通過你的身體。」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,身體這個感官入口也是虛幻的,它既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,譬如有人,勞倦則眠,睡熟便寤。覽塵斯憶,失憶為妄。是其顛倒生住異滅,吸習中歸,不相踰越,稱意知根。兼意與勞同是菩提。瞪發勞相,因于生滅,二種妄塵集知居中。吸撮內塵,見聞逆流,流不及地,名覺知性。此覺知性離彼寤寐,生滅二塵,畢竟無體。

接著,佛陀又談到了意識:「想像一個人,疲倦了就睡覺,睡醒了就清醒。看到事物就會記住,忘記了就變成妄想。這些生、住、異、滅的變化,都是在意識中發生的。我們稱這個能夠記憶和思考的能力為意根。」

佛陀解釋道:「這種意識和疲勞感,同樣源於菩提智慧。當我們專注思考時,會因為念頭的生滅而產生疲勞,這又像是兩種幻象在我們的意識中心產生了作用。我們吸收這些念頭,並稱之為『覺知性』。但是,如果沒有睡醒和生滅這些變化,我們的意識本身是沒有實體的。」

如是阿難,當知如是覺知之根,非寤寐來,非生滅有。不於根出,亦非空生。何以故?若從寤來,寐即隨滅,將何為寐?必生時有,滅即同無,令誰受滅?若從滅有,生即滅無,孰知生者?若從根出,寤寐二相隨身開合,離斯二體,此覺知者同於空花,畢竟無性。若從空生,自是空知,何關汝入?是故當知意入虛妄,本非因緣,非自然性。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難啊,你要知道,我們的意識和覺知,就像是一個神奇的寶盒。這個寶盒既不是從睡覺或醒著的狀態來的,也不是因為生或滅而存在的。」

阿難睜大眼睛,好奇地問:「老師,那麼這個寶盒是從哪裡來的呢?」

佛陀耐心地解釋:「這個寶盒不是從我們的感官中產生的,也不是從虛空中憑空出現的。讓我們來想想看:」

「如果說意識是從清醒的狀態來的,那麼當我們睡著時,意識就會消失。那麼,誰來體驗睡眠呢?」

「如果說意識是在我們出生時產生的,那麼當我們死亡時,意識就會消失。那麼,誰來經歷死亡呢?」

「如果說意識是從消失中產生的,那麼當我們出生時,意識就不存在。那麼,誰來知道我們出生了呢?」

阿難若有所思地點點頭,佛陀繼續說:「如果說意識是從我們的感官中產生的,那麼它應該隨著我們的身體狀態而改變。但是,離開了身體,我們的意識就像空中的花朵一樣,根本不存在。」

「如果說意識是從虛空中產生的,那麼它就應該自己知道一切,為什麼還需要通過你的感官來認識世界呢?」

佛陀最後總結道:「所以,阿難,你要明白,我們的意識和覺知,既不是因為某些原因而產生的,也不是自然而然存在的。它的本質是虛幻的,就像是一場美麗的夢境。」

復次阿難,云何十二處本如來藏妙真如性?阿難,汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。於意云何?此等為是色生眼見,眼生色相?阿難,若復眼根生色相者,見空非色,色性應銷。銷則顯發一切都無,色相既無,誰明空質?空亦如是。

佛陀溫和地說道:「阿難,讓我們來談談十二處是如何與如來藏的妙真如性相關的。」

他指著周圍的環境,說:「阿難,你看看這祇陀樹林和這些泉池。你認為,是這些色彩產生了你的視覺,還是你的眼睛產生了這些色彩呢?」

阿難思考了一會兒,佛陀繼續解釋:「如果是眼睛產生了色彩,那麼當你看到空無一物時,色彩就應該消失了。如果色彩消失了,那麼一切都將不復存在。那麼,又有誰能看到空無一物呢?」

若復色塵生眼見者,觀空非色,見即銷亡。亡則都無,誰明空色?是故當知見與色空俱無處所,即色與見二處虛妄,本非因緣,非自然性。

「反之,如果是色彩產生了視覺,那麼當你觀察空無一物時,視覺就應該消失了。如果視覺消失了,又有誰能分辨色彩和空無呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,視覺和色彩、空無都沒有固定的位置。視覺和色彩這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,汝更聽此祇陀園中,食辦擊鼓,眾集撞鐘。鐘鼓音聲前後相續。於意云何?此等為是聲來耳邊,耳往聲處?阿難,若復此聲來於耳邊,如我乞食室羅筏城,在祇陀林則無有我。此聲必來阿難耳處,目連迦葉應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門,一聞鐘聲同來食處?

接著,佛陀又談到了聽覺:「阿難,你再聽聽祇陀園中的聲音。有人敲鼓通知用餐,眾人集合時又敲鐘。鐘鼓的聲音一前一後地響起。你認為,是聲音來到了耳朵旁邊,還是耳朵去到了聲音那裡?」

佛陀解釋道:「如果聲音來到耳朵旁邊,那麼當我在室羅筏城乞食時,就聽不到祇陀林中的聲音了。而且,如果聲音只來到你的耳邊,那麼目犍連和迦葉等人就聽不到了。更不用說其他一千二百五十位沙門了,他們怎麼可能同時聽到鐘聲而來用餐呢?」

若復汝耳往彼聲邊,如我歸住祇陀林中,在室羅城則無有我。汝聞鼓聲,其耳已往擊鼓之處,鐘聲齊出應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響?若無來往亦復無聞。是故當知聽與音聲俱無處所,即聽與聲二處虛妄,本非因緣,非自然性。

「反之,如果是耳朵去到聲音那裡,那麼當我在祇陀林中時,就聽不到室羅筏城的聲音了。而且,如果你的耳朵已經去到鼓聲那裡,又怎麼能同時聽到鐘聲呢?更不用說其他象、馬、牛、羊等各種聲音了。」

佛陀總結道:「如果既不是聲音來,也不是耳朵去,那麼就根本聽不到聲音了。所以,阿難,你要明白,聽覺和聲音都沒有固定的位置。聽覺和聲音這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一銖,室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何?此香為復生栴檀木,生於汝鼻,為生於空?阿難,若復此香生於汝鼻,稱鼻所生當從鼻出。鼻非栴檀,云何鼻中有栴檀氣?稱汝聞香當於鼻入,鼻中出香說聞非義。

佛陀溫和地說道:「阿難,現在請你聞一聞這爐中的檀香。如果只燃燒一小撮檀香,整個室羅筏城四十里內都能聞到香氣。你認為,這香氣是從檀香木中生出的,還是從你的鼻子裡生出的,或者是從空中生出的呢?」

阿難思考了一會兒,佛陀繼續解釋:「如果香氣是從你的鼻子裡生出的,那麼它就應該從鼻子裡出來。但鼻子並不是檀香木,怎麼可能從鼻子裡產生檀香氣呢?如果說你聞到的香氣是從鼻子裡進去的,那麼從鼻子裡出來的香氣就不能說是你聞到的了。」

若生於空,空性常恒,香應常在。何藉鑪中爇此枯木?若生於木,則此香質因爇成煙。若鼻得聞,合蒙煙氣。其煙騰空,未及遙遠,四十里內云何已聞?是故當知香臭與聞俱無處所,即嗅與香二處虛妄,本非因緣,非自然性。

「如果香氣是從空中生出的,那麼空氣一直存在,香氣就應該一直存在。那為什麼還需要在爐中燃燒檀香木呢?如果香氣是從木頭中生出的,那麼香氣應該是因為燃燒而成為煙霧。如果鼻子能聞到,應該是聞到了煙氣。但煙霧飄到空中,還沒有飄得很遠,為什麼四十里內就能聞到呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,香氣和嗅覺都沒有固定的位置。嗅覺和香氣這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,汝常二時眾中持鉢。其間或遇酥酪醍醐名為上味。於意云何?此味為復生於空中,生於舌中,為生食中?阿難,若復此味生於汝舌,在汝口中秖有一舌。其舌爾時已成酥味,遇黑石蜜應不推移。若不變移,不名知味。若變移者,舌非多體,云何多味一舌之知?

接著,佛陀又談到了味覺:「阿難,你經常在眾人中持缽乞食。有時候你會遇到酥油、奶酪、醍醐這些美味。你認為,這些味道是從空中生出的,還是從你的舌頭上生出的,或者是從食物中生出的呢?」

佛陀解釋道:「如果味道是從你的舌頭上生出的,那麼你的口中只有一個舌頭。如果舌頭已經變成了酥油的味道,那麼遇到黑糖蜜時就不應該改變了。如果不能改變,就不能說是能感知味道。如果能改變,那麼舌頭又不是有多個,怎麼能同時知道多種味道呢?」

若生於食,食非有識,云何自知?又食自知,即同他食。何預於汝名味之知?若生於空,汝噉虛空當作何味?必其虛空若作鹹味,既鹹汝舌亦鹹汝面。則此界人同於海魚。既常受鹹了不知淡。若不識淡亦不覺鹹,必無所知云何名味?是故當知味舌與甞俱無處所,即甞與味二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

「如果味道是從食物中生出的,食物是沒有意識的,怎麼能自己知道自己的味道呢?如果食物能自己知道味道,那就和別人吃一樣了,跟你有什麼關係呢?」

「如果味道是從空中生出的,那麼你吃虛空會是什麼味道呢?如果虛空是鹹的,那麼不只你的舌頭會鹹,你的臉也會鹹。那麼這個世界上的人就都像海魚一樣,經常吃鹹的,就不知道什麼是淡的了。如果不知道什麼是淡的,也就不會覺得鹹了。如果什麼都不知道,那還怎麼說是味道呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,味道和舌頭、品嚐都沒有固定的位置。味覺和味道這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,汝常晨朝以手摩頭。於意云何?此摩所知唯為能觸,能為在手為復在頭?若在於手,頭則無知,云何成觸?若在於頭,手則無用,云何名觸?若各各有,則汝阿難應有二身。若頭與手一觸所生,則手與頭當為一體。若一體者,觸則無成。若二體者,觸誰為在?在能非所,在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知覺觸與身俱無處所,即身與觸二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

佛陀溫和地說道:「阿難,你每天早晨都會用手摸摸頭。你認為,這種觸摸的感覺是在手上,還是在頭上呢?」

阿難思考了一會兒,佛陀繼續解釋:「如果觸感在手上,那麼頭就沒有感覺了,怎麼能說是觸摸呢?如果觸感在頭上,那麼手就沒有作用了,又怎麼能說是觸摸呢?如果手和頭都有觸感,那麼你阿難就應該有兩個身體了。如果說頭和手是一體的,那麼觸摸就無法成立了。如果是兩個部分,那麼觸感究竟在哪裡呢?不可能是虛空和你產生了觸感吧?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,觸覺和身體都沒有固定的位置。身體和觸覺這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,汝常意中所緣善惡無記三性生成法則。此法為復即心所生,為當離心別有方所?

接著,佛陀又談到了意識:「阿難,你的意識中常常會想到善、惡、無記這三種性質的事物,形成各種法則。這些法則是從心中生出的,還是離開心而獨立存在的呢?」

阿難,若即心者,法則非塵,非心所緣,云何成處?若離於心別有方所,則法自性為知非知?知則名心,異汝非塵。同他心量,即汝即心,云何汝心更二於汝?若非知者,此塵既非色聲香味離合冷煖,及虛空相,當於何在?今於色空都無表示,不應人間更有空外。心非所緣,處從誰立?是故當知法則與心俱無處所,則意與法二俱虛妄,本非因緣,非自然性。

佛陀解釋道:「如果法則就是心,那麼它就不是外在的事物,也不是心所緣慮的對象,那麼怎麼能成為一個處所呢?如果法則離開心而獨立存在,那麼這法則本身是有知覺還是沒有知覺呢?如果有知覺,那就等同於心了,就不是外在的事物了。如果沒有知覺,那麼這法則既不是色、聲、香、味,也不是冷、暖,更不是虛空,那它究竟存在於何處呢?」

「在這個世界上,我們看不到也摸不到這樣的法則,它也不可能存在於我們所知的空間之外。如果心不能緣慮它,那麼這個處所又是從哪裡建立的呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,法則和心都沒有固定的位置。意識和法則這兩處都是虛幻的,它們既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

復次阿難,云何十八界本如來藏妙真如性?阿難,如汝所明,眼色為緣生於眼識。此識為復因眼所生以眼為界,因色所生以色為界?阿難,若因眼生,既無色空,無可分別。縱有汝識欲將何用?汝見又非青黃赤白,無所表示,從何立界?

佛陀微笑著對阿難說:「親愛的阿難,讓我們來探討一個有趣的話題。你知道嗎?我們的世界可以分為十八個領域,這些領域都源自於如來藏的真如本性。這聽起來很神奇,對吧?」阿難點點頭,眼中閃爍著求知的光芒。

佛陀繼續說:「讓我們用眼睛和顏色來舉個例子。你知道,當眼睛看到顏色時,我們的眼識就產生了。但是,這個眼識到底是怎麼來的呢?它是因為眼睛而產生的嗎?還是因為顏色而產生的呢?」

阿難思考了一會兒,然後小心翼翼地回答:「老師,我想它可能是因為眼睛和顏色一起作用而產生的。」

佛陀點頭說:「很好的猜測,阿難。但是讓我們再深入思考一下。假如眼識是因為眼睛而產生的,那麼當沒有顏色和空間時,眼識還能分辨什麼呢?即使你有眼識,又能用來做什麼呢?」阿難皺起了眉頭,顯得有些困惑。

佛陀繼續解釋:「再想想看,你所看到的世界並不僅僅是藍、黃、紅、白這些顏色。如果眼識無法表示這些,那麼我們又該如何劃分這個領域呢?」

阿難若有所思地說:「老師,您的意思是,我們對世界的認識可能比我們想像的要複雜得多?」

佛陀欣慰地笑了:「沒錯,阿難。我們的感官、意識和世界之間的關係是如此的奇妙和深奧。它們就像是一幅巨大的拼圖,每一塊都與其他部分緊密相連。理解這一點,就能幫助我們更好地認識自己和周圍的世界。」

若因色生,空無色時汝識應滅。云何識知是虛空性?若色變時汝亦識其色相遷變,汝識不遷界從何立?從變則變界相自無,不變則恒既從色生,應不識知虛空所在。若兼二種眼色共生,合則中離離則兩合,體性雜亂云何成界?是故當知眼色為緣生眼識界,三處都無。則眼與色及色界三,本非因緣,非自然性。

阿難思考了一會兒,佛陀繼續解釋:「如果眼識是因眼睛而生的,那麼當沒有色彩和空間時,就無法分別任何東西了。即使你有識,又能用來做什麼呢?你看到的既不是藍黃紅白,沒有任何可以表示的,那麼這個界又是怎麼建立的呢?」

「如果眼識是因色彩而生的,那麼當沒有色彩時,你的識就應該消失了。那麼你又怎麼能識別虛空呢?如果色彩變化時,你能識別色彩的變化,但你的識並沒有變化,那麼這個界又是怎麼建立的呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,眼睛、色彩和眼識這三處都是不存在的。眼睛、色彩和眼識界這三者,既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,又汝所明,耳聲為緣生於耳識。此識為復因耳所生以耳為界,因聲所生以聲為界?

接著,佛陀又談到了耳識:「阿難,你也知道耳朵和聲音作為條件,產生了耳識。那麼,這個識是因為耳朵而產生的,還是因為聲音而產生的呢?」

阿難,若因耳生,動靜二相既不現前,根不成知必無所知。知尚無成,識何形貌?若取耳聞,無動靜故聞無所成,云何耳形雜色觸塵名為識界?則耳識界復從誰立?若生於聲,識因聲有則不關聞。無聞則亡聲相所在。識從聲生,許聲因聞而有聲相,聞應聞識不聞非界。聞則同聲,識已被聞誰知聞識?若無知者終如草木,不應聲聞雜成中界。界無中位,則內外相復從何成?是故當知耳聲為緣生耳識界,三處都無。則耳與聲及聲界三,本非因緣,非自然性。

佛陀解釋道:「如果耳識是因耳朵而生的,當沒有動靜兩種聲音時,耳根就無法產生知覺,必定沒有所知。知覺都不存在了,識又會是什麼樣子呢?」

「如果耳識是因聲音而生的,識因聲音而有,就與聽覺無關了。沒有聽覺,聲音的存在就無從談起。如果說識是從聲音而生,允許聲音因聽覺而有聲相,那麼聽覺應該能聽到識,不能聽到的就不是界了。如果能聽到,識就和聲音一樣了,識已經被聽到了,那麼又有誰來知道這個聽識呢?」

佛陀總結道:「所以,阿難,你要明白,耳朵、聲音和耳識這三處都是不存在的。耳朵、聲音和耳識界這三者,既不是因果關係產生的,也不是自然而然存在的。」

阿難,又汝所明,鼻香為緣生於鼻識。此識為復因鼻所生以鼻為界,因香所生以香為界?

佛陀溫和地說道:「阿難,你也知道鼻子和香氣作為條件,產生了鼻識。那麼,這個識是因為鼻子而產生的,還是因為香氣而產生的呢?」

阿難,若因鼻生,則汝心中以何為鼻?為取肉形雙爪之相,為取嗅知動搖之性?若取肉形,肉質乃身,身知即觸,名身非鼻,名觸即塵。鼻尚無名,云何立界?若取嗅知,又汝心中以何為知?以肉為知,則肉之知元觸非鼻。以空為知,空則自知,肉應非覺。如是則應虛空是汝,汝身非知。今日阿難應無所在。以香為知,知自屬香,何預於汝?

佛陀慈祥地看著阿難,說:「阿難,讓我們來思考一個有趣的問題。如果說我們的意識是從鼻子產生的,那麼你認為鼻子是什麼呢?」

阿難歪著頭想了想,然後問:「老師,您是指鼻子的形狀,還是鼻子的嗅覺功能呢?」

佛陀微笑著回答:「很好的問題,阿難。讓我們一起來分析一下。」

「如果我們說鼻子就是那個肉做的、長得像雙爪的器官,那麼這其實是身體的一部分。當我們觸摸鼻子時,那種感覺是屬於觸覺,不是嗅覺。所以,這樣定義的話,我們就分不清鼻子和身體的界限了。」阿難點點頭,顯得若有所思。

佛陀繼續說:「那麼,如果我們說鼻子是能夠聞到氣味的那種能力,我們又該怎麼理解這種能力呢?是鼻子的肉體在聞嗎?如果是的話,那又變成觸覺了,不是嗅覺。」

「如果說是空氣在聞,那麼空氣就應該自己有知覺,而你的鼻子反而沒有感覺了。這樣一來,豈不是說空氣就是你,而你的身體反而沒有知覺了嗎?」阿難睜大了眼睛,顯得有些困惑。

佛陀繼續解釋:「如果說是香氣本身有知覺,那麼這種知覺就屬於香氣,跟你又有什麼關係呢?」

阿難思考了一會兒,然後小心翼翼地說:「老師,聽您這麼一說,我覺得我們平常認為理所當然的事情,其實並沒有那麼簡單。」

佛陀欣慰地笑了:「沒錯,阿難。我們的感官、意識和世界之間的關係是非常奇妙的。它們看似簡單,實則深奧。理解這一點,能幫助我們更好地認識自己和周圍的世界。」

若香臭氣必生汝鼻,則彼香臭二種流氣,不生伊蘭及栴檀木。二物不來,汝自嗅鼻為香為臭?臭則非香,香應非臭。若香臭二俱能聞者,則汝一人應有兩鼻。對我問道有二阿難,誰為汝體?若鼻是一,香臭無二。臭既為香,香復成臭。二性不有,界從誰立?若因香生,識因香有。如眼有見不能觀眼。因香有故,應不知香。知則非生,不知非識。香非知有,香界不成。識不知香,因界則非從香建立。既無中間,不成內外。彼諸聞性畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣生鼻識界,三處都無。則鼻與香及香界三,本非因緣,非自然性。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難,讓我們來想像一個有趣的問題。如果說香氣和臭氣是從你的鼻子裡產生的,那麼這些氣味應該不是來自於伊蘭樹或檀香木囉?」

阿難點點頭,有些困惑地問:「是的,老師。但如果氣味不是來自外界,那麼我們聞到的香味和臭味又是從哪裡來的呢?」

佛陀繼續解釋:「好問題!如果香味和臭味是分開的,那麼一個人應該有兩個鼻子才對,一個聞香,一個聞臭。這樣的話,站在我面前的就應該是兩個阿難了。你覺得呢?」

阿難忍不住笑了:「老師,這聽起來太奇怪了。我當然只有一個鼻子。」

佛陀點頭說:「沒錯。如果只有一個鼻子,那麼香味和臭味就不應該有區別。香的就是臭的,臭的也就是香的。但我們知道,香味和臭味是不同的。這是不是很矛盾呢?」

阿難若有所思地說:「確實很矛盾,老師。那麼,我們聞到的氣味到底是怎麼回事呢?」

佛陀繼續道:「讓我們再想深一層。如果說我們的意識是因為聞到香氣才產生的,那麼這個意識應該不知道香氣是什麼。就像眼睛能看到東西,但看不到自己一樣。」

「但是,如果我們知道香氣是什麼,那麼這個意識就不是因為香氣而產生的。如果不知道香氣是什麼,那又怎麼能說是嗅覺的意識呢?」

阿難看起來更困惑了,佛陀總結道:「阿難,你看,當我們仔細思考時,就會發現鼻子、香氣和嗅覺意識這三者之間的關係並不像我們平常想的那麼簡單。它們既不是因為某些原因而存在,也不是自然而然就有的。」

阿難若有所悟地說:「老師,聽您這麼一說,我感覺我們平常認為理所當然的事情,其實背後隱藏著很深的道理。」

佛陀欣慰地笑了:「沒錯,阿難。世界的真相往往比我們想像的要複雜得多。通過這樣的思考,我們可以逐漸接近事物的本質,理解生命和宇宙的奧秘。重要的是保持開放的心態,不要執著於固有的觀念。」

阿難,又汝所明,舌味為緣生於舌識。此識為復因舌所生以舌為界,因味所生以味為界?

佛陀說:「阿難啊,讓我們來想像一下。你認為舌頭能感受味道,然後產生了舌識。但是,這個舌識究竟是因為舌頭而產生的呢?還是因為味道而產生的呢?」

阿難,若因舌生,則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽,細辛薑桂都無有味。汝自嘗舌為甜為苦?若舌性苦,誰來嘗舌?舌不自嘗,孰為知覺?舌性非苦,味自不生,云何立界?若因味生,識自為味,同於舌根應不自嘗。云何識知是味非味?

阿難若有所思地點點頭,佛陀繼續說道:「假如舌識是因為舌頭而產生的,那麼世界上所有的食物,無論是甘蔗、烏梅、黃連還是鹽巴,都應該沒有味道了。你自己舔一舔舌頭,它是甜的還是苦的呢?」

佛陀笑著問道:「如果舌頭本身是苦的,那誰來品嚐這個苦味呢?舌頭不能品嚐自己,那又是誰在感受味道呢?」

又一切味非一物生,味既多生,識應多體。識體若一,體必味生。鹹淡甘辛和合俱生,諸變異相同為一味,應無分別。分別既無,則不名識。云何復名舌味識界?不應虛空生汝心識。舌味和合即於是中,元無自性,云何界生?是故當知舌味為緣生舌識界,三處都無。則舌與味及舌界三,本非因緣,非自然性。

接著,佛陀又說:「如果舌識是因為味道而產生的,那麼舌識本身就應該成為味道了,就像舌頭一樣無法品嚐自己。那麼,舌識又怎麼能分辨這是什麼味道,那不是什麼味道呢?」

佛陀繼續解釋:「再者,世界上的味道不是由一種東西產生的。既然味道是多種多樣的,那麼舌識是不是也應該有多個呢?如果舌識只有一個,那麼所有的味道——鹹的、淡的、甜的、辣的,混在一起,豈不是都變成了同一種味道?那樣的話,我們就無法分辨不同的味道了。」

最後,佛陀總結道:「所以啊,阿難,舌頭、味道和舌識這三者之間,並沒有一個固定不變的關係。它們既不是因果關係,也不是自然而然存在的。這就是我們需要明白的道理。」

阿難,又汝所明,身觸為緣生於身識。此識為復因身所生以身為界,因觸所生以觸為界?

阿難繼續向佛陀請教,這次是關於身體、觸覺和身識的關係。

佛陀微笑著,耐心地解釋道:「阿難啊,讓我們來想像一下。你認為身體接觸到東西,就會產生身識。但是,這個身識究竟是因為身體而產生的呢?還是因為觸覺而產生的呢?」

阿難,若因身生,必無合離。二覺觀緣,身何所識?若因觸生,必無汝身。誰有非身知合離者?阿難,物不觸知,身知有觸。知身即觸,知觸即身。即觸非身,即身非觸。身觸二相元無處所。合身即為身自體性,離身即是虛空等相。內外不成,中云何立?中不復立,內外性空。即汝識生從誰立界?是故當知身觸為緣生身識界,三處都無。則身與觸及身界三,本非因緣,非自然性。

佛陀溫和地對阿難說:「阿難,讓我們來思考一個有趣的問題。如果說我們的意識是從身體產生的,那麼身體應該無法感知物體的接觸和分離。你覺得呢?」

阿難皺眉思考了一會兒,然後小心翼翼地回答:「老師,這聽起來確實很奇怪。如果身體無法感知接觸和分離,那我們又是如何感覺到這些的呢?」

佛陀點頭說:「很好的問題!現在,讓我們換個角度想想。如果說意識是因為觸覺而產生的,那麼沒有了你的身體,誰來感知接觸和分離呢?」

阿難睜大了眼睛,顯得有些困惑。佛陀繼續解釋:「你看,物體本身是沒有知覺的,是我們的身體感知到了接觸。但是,知道身體的存在就等於感受到了觸覺,感受到觸覺也就等於知道身體的存在。它們似乎是一體的,又似乎是分開的。」

「如果觸覺不是身體,身體也不是觸覺,那麼身體和觸覺這兩個概念究竟存在於哪裡呢?如果它們合二為一,那就變成了身體的本質。如果它們分開,那觸覺就像虛空一樣,無處可尋。」

阿難若有所思地說:「老師,聽您這麼一說,我覺得我們平常認為簡單的事情,其實並沒有那麼容易理解。」

佛陀微笑著說:「沒錯,阿難。當我們深入思考時,就會發現身體、觸覺和由此產生的意識,這三者之間的關係非常奇妙。它們既不是因為某些原因而存在,也不是自然而然就有的。」

阿難好奇地問:「那麼,老師,我們應該如何理解這些感覺呢?」

佛陀慈祥地回答:「阿難,重要的不是得出一個確定的答案,而是要學會質疑和思考。通過這樣的思考,我們可以逐漸接近事物的本質,理解生命和宇宙的奧秘。」

阿難,又汝所明,意法為緣生於意識。此識為復因意所生以意為界,因法所生以法為界?

接著,佛陀又談到了意識和法(思想、概念)的關係:「阿難,你可能會認為,意識是由心意和法(思想、概念)共同產生的。但是,讓我們仔細思考一下。」

阿難,若因意生,於汝意中必有所思發明汝意。若無前法意無所生,離緣無形識將何用?又汝識心與諸思量,兼了別性為同為異?同意即意,云何所生?異意不同,應無所識。若無所識,云何意生?若有所識,云何識意?唯同與異二性無成,界云何立?

「如果意識是由心意產生的,那麼在你的心中必定會有某些想法來啟發你的意識。但是,如果沒有外在的事物或概念,你的心意又從何而生呢?」

「另一方面,如果意識是由法(思想、概念)產生的,那麼你的意識和你的思考過程是一樣的呢?還是不一樣的呢?如果它們是一樣的,那麼意識又是如何產生的呢?如果它們是不一樣的,那麼意識又如何能夠理解這些思想和概念呢?」

佛陀總結道:「所以啊,阿難,無論是身體和觸覺,還是意識和法,它們之間的關係都不是簡單的因果關係,也不是自然而然存在的。這就是我們需要明白的深奧道理。」

若因法生,世間諸法不離五塵。汝觀色法及諸聲法香法味法,及與觸法相狀分明。以對五根非意所攝。汝識決定依於法生,汝今諦觀法法何狀?若離色空,動靜通塞合離生滅,越此諸相終無所得。生則色空諸法等生,滅則色空諸法等滅。所因既無,因生有識作何形相?相狀不有,界云何生?是故當知意法為緣生意識界,三處都無。則意與法及意界三,本非因緣,非自然性。

佛陀說道:「阿難啊,如果意識是由法(思想、概念)產生的,那麼我們就要仔細觀察這個世界上的各種法。你看,這世間的一切法,不都是與我們的五種感官相關的嗎?顏色、聲音、香氣、味道、觸感,這些都是那麼明顯,直接與我們的五官相對應。」

佛陀接著問道:「那麼,除了這些感官體驗之外,法還能是什麼呢?如果我們去掉了色、空、動、靜、通、塞、合、離、生、滅這些現象,還剩下什麼呢?」

阿難若有所思地搖搖頭,佛陀繼續說:「所以啊,意識、法和意界這三者之間,並沒有一個固定不變的關係。它們既不是因果關係,也不是自然而然存在的。」

阿難白佛言:「世尊,如來常說和合因緣,一切世間種種變化,皆因四大和合發明。云何如來因緣自然二俱排擯?我今不知斯義所屬。推垂哀愍,開示眾生,中道了義無戲論法。」

聽到這裡,阿難忍不住問道:「世尊,您經常說一切世間的變化都是因緣和合而產生的,是由地、水、火、風四大元素組成的。可是現在您又說因緣和自然都不對,我有些困惑了。請您慈悲,為我們解釋一下,什麼才是真正的中道之理呢?」

爾時世尊告阿難言:「汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法,發心勤求無上菩提。故我今時為汝開示第一義諦。如何復將世間戲論,妄想因緣而自纏繞?汝雖多聞,如說藥人,真藥現前不能分別。如來說為真可憐愍。汝今諦聽,吾當為汝分別開示。亦令當來修大乘者通達實相。」阿難默然承佛聖旨。

佛陀慈祥地看著阿難,溫和地說:「親愛的阿難,我記得你曾經告訴我,你已經對小乘法感到厭倦了。你說你想追求更高深的佛法,尋找真正的覺悟之路。」阿難恭敬地點了點頭。

佛陀繼續說:「正因為如此,我今天要為你揭示最高深的真理。但是阿難啊,我看你似乎還在用世俗的思維方式來理解這些道理,把自己困在因果關係的迷宮裡。」阿難有些慚愧地低下了頭。

佛陀微笑著說:「阿難,你確實學識淵博,就像一個精通藥理的人。但如果真正的靈丹妙藥就擺在你面前,你卻認不出來,那豈不是很可惜嗎?」阿難抬起頭,眼中閃爍著求知的光芒。

佛陀慈愛地說:「不要灰心,阿難。你的這種狀態,正是讓人感到憐惜的。現在,請你仔細聽好。我要為你,也為將來所有想要追求大乘佛法的人,詳細解釋真正的實相。」聽到這裡,阿難激動得說不出話來,只是默默地點頭,表示自己已經準備好聆聽佛陀的教誨。

阿難,如汝所言,四大和合發明世間種種變化。阿難,若彼大性體非和合,則不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者,同於變化,始終相成,生滅相續。生死死生,生生死死,如旋火輪未有休息。

佛陀繼續他的教導,阿難專注地聆聽著。佛陀說道:「阿難啊,你說世間的變化是由地、水、火、風四大元素和合而成的。但是,讓我們仔細思考一下。」

佛陀用生動的比喻解釋道:「如果這些元素本質上不能和合,那麼它們就永遠不能混合在一起,就像虛空不能與顏色混合一樣。但如果它們真的能和合,那麼它們就會不斷變化,生生不息,就像一個不停旋轉的火輪一樣。」

阿難,如水成氷,氷還成水。汝觀地性,麁為大地,細為微塵。至隣虛塵析彼極微,色邊際相七分所成。更析隣虛即實空性。阿難,若此隣虛析成虛空,當知虛空出生色相。汝今問言由和合故,出生世間諸變化相。汝且觀此一隣虛塵,用幾虛空和合而有?不應隣虛合成隣虛。又隣虛塵析入空者,用幾色相合成虛空?

佛陀指著湖面,溫和地對阿難說:「阿難,你看這湖水。水可以結成冰,冰也可以融化成水。它們的本質是相同的,只是形態不同。現在,讓我們來思考一下我們腳下的大地。」阿難好奇地看著佛陀,專心聆聽。

佛陀繼續說:「大地看起來堅實無比,但如果我們不斷地把它分割,最後會得到什麼呢?」

阿難思考了一會兒,回答說:「會得到非常小的粒子,小到我們肉眼看不見的程度。」

佛陀點頭說:「沒錯。這些極小的粒子,我們稱之為『隣虛塵』。如果我們繼續分割這些隣虛塵,最後會變成虛空。」

阿難睜大了眼睛,顯得有些困惑。佛陀微笑著解釋:「阿難,如果隣虛塵可以分解成虛空,那麼反過來說,虛空是不是也可以產生物質呢?你剛才問我,世間的萬物是不是由各種元素組合而成的。那麼,讓我們仔細想想:一個隣虛塵是由多少虛空組成的呢?」

阿難皺眉思考著,然後小心翼翼地說:「老師,這個問題似乎沒有答案。隣虛塵已經是最小的粒子了,不可能由更小的粒子組成。」

佛陀贊許地點頭:「很好的觀察,阿難。那麼,如果隣虛塵可以分解成虛空,那麼需要多少個隣虛塵才能組成虛空呢?」阿難陷入了沉思,感到這個問題超出了他的理解範圍。

佛陀慈祥地說:「阿難,不要灰心。這些問題的目的不是為了得到一個確定的答案,而是要讓我們思考物質世界的本質。當我們深入思考時,會發現我們平常認為理所當然的事情,其實並沒有那麼簡單。」

阿難若有所悟地點點頭,他開始意識到,世界的真相遠比表面看起來要複雜得多。這次的對話,讓他對物質世界有了全新的認識,也開始思考存在的本質。從此,阿難看待世界的眼光變得更加深邃和智慧。

若色合時合色非空,若空合時合空非色。色猶可析,空云何合?汝元不知如來藏中,性色真空性空真色,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量,循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難,讓我們再深入思考一下。如果說物質是由虛空組合而成的,那麼當它們結合時,就不再是虛空了,對吧?同樣,如果虛空結合成物質,那麼它就不再是虛空了。」

阿難點點頭,顯得有些困惑。佛陀繼續說:「我們可以把物質分解,但虛空又該如何結合呢?這些問題看似沒有答案,但其實揭示了一個更深層的真理。」

阿難好奇地問:「老師,什麼樣的真理呢?」

佛陀慈祥地說:「阿難,在如來藏中,也就是宇宙的本質中,物質的本性就是虛空,虛空的本性就是物質。它們本來就是清淨的,遍布整個法界。」

阿難睜大了眼睛,似乎有些明白了。佛陀繼續解釋:「這個世界會根據每個生命的心念和業力而顯現不同的樣子。但是,世人不了解這個道理,就把它們誤認為是因果關係或自然而然的結果。」

阿難若有所思地說:「老師,您的意思是,我們看到的世界其實是我們內心的反映?」

佛陀欣慰地點頭:「沒錯,阿難。所有這些解釋和理論,都只是我們的心識在分別計算。它們只是一些空洞的言語,並沒有真實的意義。」

阿難陷入了深思,佛陀溫和地說:「阿難,不要因為這些深奧的道理而感到困擾。重要的是要明白,我們所看到的世界,並不是最終的真相。真正的智慧,是超越語言和概念的。」

阿難恍然大悟,深深地向佛陀鞠了一躬。這次的對話,讓他對世界的本質有了全新的認識。他明白了,真正的智慧不在於追求表面的知識,而在於理解生命和宇宙的本質。從此,阿難看待世界的眼光變得更加深邃和智慧。

阿難,火性無我寄於諸緣。汝觀城中未食之家欲炊爨時,手執陽燧日前求火。阿難,名和合者,如我與汝一千二百五十比丘今為一眾。眾雖為一,詰其根本各各有身,皆有所生,氏族名字。如舍利弗婆羅門種,優盧頻螺迦葉波種,乃至阿難瞿曇種姓。阿難,若此火性因和合有,彼手執鏡於日求火,此火為從鏡中而出,為從艾出,為於日來?

為了讓阿難更好地理解,佛陀又舉了一個例子:「阿難,火沒有自己的本體,它依附於各種條件而存在。你看,城裡有家人想要生火做飯,他們拿著凸透鏡對著太陽取火。」

「所謂的和合」佛陀解釋道,「就像我們這一千二百五十位比丘聚在一起成為一個僧團。雖然我們是一個整體,但每個人都有自己的身體,有自己的出身和名字。就像舍利弗是婆羅門種,優盧頻螺迦葉是迦葉族,你阿難是瞿曇族一樣。」

佛陀最後問道:「那麼,如果火的本性是因為和合而有的,當那個人用凸透鏡對著太陽取火時,這火是從鏡子裡出來的?還是從艾草出來的?還是從太陽來的呢?」

阿難,若日來者,自能燒汝手中之艾,來處林木皆應受焚。若鏡中出,自能於鏡出然于艾,鏡何不鎔?紆汝手執尚無熱相,云何融泮?若生於艾,何藉日鏡光明相接然後火生?汝又諦觀鏡因手執,日從天來,艾本地生。火從何方遊歷於此?日鏡相遠,非和非合。不應火光無從自有。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難啊,讓我們仔細思考一下這個取火的問題。如果火是從太陽來的,那麼你手中的艾草早就應該被燒著了,甚至沿途的樹木也該著火了,對吧?」

佛陀接著說:「如果火是從鏡子裡出來的,那麼鏡子本身應該先熔化才對。可是你拿著鏡子,卻感覺不到熱,這又是為什麼呢?」

「如果火是從艾草本身產生的,那又何必需要太陽和鏡子呢?」佛陀問道,「你仔細想想,鏡子在你手中,太陽在天上,艾草來自地上,那麼火又是從哪裡來的呢?」

汝猶不知如來藏中,性火真空性空真火,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。阿難當知,世人一處執鏡一處火生,遍法界執滿世間起。起遍世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難,你看這團火。你可能還不知道,在宇宙的本質中,也就是如來藏裡,火的本性就是虛空,虛空的本性就是火。它們本來就是清淨的,遍布整個宇宙。」

阿難睜大了眼睛,顯得有些困惑。佛陀繼續說:「這個世界會根據每個生命的心念和理解能力而顯現不同的樣子。」

阿難好奇地問:「老師,這是什麼意思呢?」

佛陀指著篝火,耐心地解釋:「阿難,你知道嗎?世人在一個地方拿著鏡子,太陽的光就會在那個地方聚焦成火。如果在整個世界都放滿了鏡子,那麼火就會遍布整個世界。」阿難若有所思地點點頭。

佛陀繼續說:「但是,這遍佈世界的火,真的有固定的位置嗎?它不過是因為我們的業力而顯現的。世人不了解這個道理,就把它誤認為是因果關係或自然而然的結果。」

阿難驚訝地說:「老師,您的意思是,我們看到的火,其實是我們內心和業力的反映?」

佛陀欣慰地點頭:「沒錯,阿難。所有這些解釋和理論,都只是我們的心識在分別計算。它們只是一些空洞的言語,並沒有真實的意義。」

阿難陷入了深思,佛陀溫和地說:「阿難,不要因為這些深奧的道理而感到困擾。重要的是要明白,我們所看到的世界,並不是最終的真相。真正的智慧,是超越語言和概念的。」

阿難恍然大悟,深深地向佛陀鞠了一躬。這次的對話,讓他對世界的本質有了全新的認識。他明白了,真正的智慧不在於追求表面的知識,而在於理解生命和宇宙的本質。從此,阿難看待世界的眼光變得更加深邃和智慧。

阿難,水性不定流息無恒。如室羅城迦毘羅仙、斫迦羅仙,及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師,求太陰精用和幻藥。是諸師等於白月晝,手執方諸承月中水。此水為復從珠中出,空中自有,為從月來?阿難,若從月來,尚能遠方令珠出水,所經林木皆應吐流。流則何待方珠所出?不流明水非從月降。若從珠出,則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝?若從空生,空性無邊水當無際。從人洎天皆同陷溺。云何復有水陸空行?

佛陀決定用水的奧秘來教導阿難一些深奧的道理。佛陀微笑著對阿難說:「阿難,你看這湖水。水的性質是變化無常的,有時流動,有時靜止。這讓我想起了一個有趣的故事。」

阿難好奇地問:「是什麼故事呢,老師?」

佛陀開始娓娓道來:「在室羅城有一些著名的魔術師,比如迦毘羅仙、斫迦羅仙,還有鉢頭摩訶薩多。他們總是尋找月亮的精華來製作神奇的藥水。」

「這些魔術師會在白天的時候,手裡拿著一種特殊的寶珠,對著月亮接取水。」

阿難睜大了眼睛,驚訝地問:「老師,這水是從哪裡來的呢?是從寶珠裡出來的嗎?還是空中本來就有?或者是從月亮上來的?」

佛陀慈祥地說:「阿難,讓我們一起來思考這個問題。如果水是從月亮來的,那麼月光照到的所有地方,包括樹木,都應該流出水來。但事實並非如此,對吧?」

阿難點點頭。佛陀繼續說:「如果水是從寶珠裡出來的,那麼寶珠應該隨時都能流出水來,為什麼要等到月光照射的時候呢?」

「如果水是從空中來的,那麼空中到處都是水,整個世界不是都要被淹沒了嗎?那還怎麼有陸地和天空呢?」

阿難聽得入神,卻又感到困惑。佛陀溫和地說:「阿難,這個故事告訴我們,事物的本質並不像我們表面看到的那樣簡單。我們常常用自己有限的知識去解釋世界,但真相可能遠比我們想像的複雜。」

阿難若有所思地說:「老師,您的意思是,我們不應該輕易下定論,而應該保持開放的心態去探索世界的本質?」

佛陀欣慰地點頭:「沒錯,阿難。真正的智慧不在於追求表面的解釋,而在於理解生命和宇宙的本質。保持好奇心和開放的態度,這才是智慧之路。」

汝更諦觀月從天陟,珠因手持,承珠水盤本人敷設。水從何方流注於此?月珠相遠,非和非合。不應水精無從自有。汝尚不知如來藏中,性水真空性空真水,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。一處執珠一處水出,遍法界執滿法界生。生滿世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀溫和地對阿難說:「阿難,讓我們再仔細想想。月亮高高在天上,寶珠在人的手中,接水的盤子是人擺放的。那麼,水究竟是從哪裡來的呢?」

阿難皺眉思考著,佛陀繼續說:「月亮和寶珠相距那麼遠,既不相連也不相合。水又不可能無緣無故地自己出現。你能想到答案嗎?」

阿難搖搖頭,表示不知道。佛陀微笑著說:「阿難,其實你還不知道,在宇宙的本質中,也就是如來藏裡,水的本性就是虛空,虛空的本性就是水。它們本來就是清淨的,遍布整個宇宙。」

阿難睜大了眼睛,顯得很驚訝。佛陀繼續解釋:「這個世界會根據每個生命的心念和理解能力而顯現不同的樣子。就像在一個地方拿著寶珠,水就在那個地方出現。如果在整個宇宙都放滿了寶珠,那麼水就會遍布整個宇宙。」

阿難若有所思地問:「老師,您的意思是,我們看到的水,其實是我們內心的反映?」

佛陀欣慰地點頭:「沒錯,阿難。水遍布世界,但它真的有固定的位置嗎?它不過是因為我們的業力而顯現的。世人不了解這個道理,就把它誤認為是因果關係或自然而然的結果。」

佛陀最後總結道:「所有這些解釋和理論,都只是我們的心識在分別計算。它們只是一些空洞的言語,並沒有真實的意義。」

阿難深深地陷入了思考,佛陀溫和地說:「阿難,不要因為這些深奧的道理而感到困擾。重要的是要明白,我們所看到的世界,並不是最終的真相。真正的智慧,是超越語言和概念的。」

阿難,風性無體,動靜不常。汝常整衣入於大眾,僧伽梨角動及傍人,則有微風拂彼人面。此風為復出袈裟角、發於虛空、生彼人面?阿難,此風若復出袈裟角,汝乃披風,其衣飛搖應離汝體。我今說法會中垂衣,汝看我衣風何所在?不應衣中有藏風地。

佛陀繼續他的教導,這次談到了風的本質。他微笑著對阿難說:「阿難啊,風是沒有固定形體的,它時而動時而靜。你有沒有注意到,當你整理衣服走進大眾中時,你的袈裟角會輕輕擺動,引起一陣微風,拂過旁邊人的臉。」

佛陀接著問道:「這陣風是從哪裡來的呢?是從你的袈裟角裡出來的嗎?是從虛空中產生的?還是從那個人的臉上生出來的呢?」

佛陀笑著解釋:「如果風是從袈裟角裡出來的,那麼你穿上衣服時,衣服應該會飛起來離開你的身體。可是你看,我現在在說法,我的衣服卻很安靜地垂下來,風在哪裡呢?」

若生虛空,汝衣不動何因無拂?空性常住風應常生。若無風時虛空當滅,滅風可見滅空何狀?若有生滅不名虛空,名為虛空云何風出?若風自生彼拂之面,從彼面生當應拂汝。自汝整衣云何倒拂?

「如果風是從虛空中生出來的」佛陀繼續說,「那麼為什麼有時候會有風,有時候又沒有呢?虛空是一直存在的,風難道不應該也一直存在嗎?」

佛陀又問:「如果風是從那個人的臉上生出來的,為什麼是你整理衣服的時候,風才吹到他的臉上,而不是反過來呢?」

汝審諦觀,整衣在汝,面屬彼人。虛空寂然不參流動,風自誰方鼓動來此?風空性隔非和非合,不應風性無從自有。汝宛不知如來藏中,性風真空性空真風,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。阿難,如汝一人微動服衣有微風出,遍法界拂滿國土生。周遍世間寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀慈祥地看著阿難,繼續他的教導:「阿難啊,你仔細想想。整理衣服的是你,感受到風的是別人。虛空本來是寂靜的,不會自己流動。那麼,這風究竟是從哪裡來的呢?」

佛陀微笑著說:「風和空的性質是不同的,它們既不能完全融合,也不能完全分開。風的本性不可能憑空出現。」

「其實,阿難」佛陀繼續說,「你還不知道在如來藏中,風的本性就是空,空的本性就是風。這個道理清淨本然,遍布整個法界。只是因為眾生的心不同,對這個道理的理解也就不同。」

佛陀用生動的比喻解釋道:「就像你輕輕動一下衣服,就會產生一陣微風。如果整個世界都在動,那麼風豈不是會遍布整個世界嗎?風到底在哪裡呢?這其實都是因為眾生的業力而顯現的。世人不了解這個道理,就把它誤解為因緣和合或自然而然。但這些都只是我們的識心在分別計較,只是空洞的言語,沒有真實的意義。」

阿難,空性無形因色顯發。如空羅城去河遙處,諸剎利種及婆羅門、毘舍首陀兼頗羅墮旃陀羅等,新立安居鑿井求水。出土一尺於中則有一尺虛空,如是乃至出土一丈,中間還得一丈虛空。空虛淺深隨出多少。

接著,佛陀又談到了空的本質:「阿難,空是沒有形狀的,但它因為物質的存在而顯現出來。讓我給你舉個例子。」

佛陀描述道:「在遠離河流的地方,有一群人在那裡安居。他們有剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀羅,甚至旃陀羅等各種階層的人。他們想要找水,就開始挖井。」

「當他們挖出一尺土時,就會出現一尺的空間。挖出一丈土,就會出現一丈的空間。空間的深淺,完全取決於他們挖出多少土。」

佛陀總結道:「阿難,你看,空間似乎是隨著我們的行為而出現的。但實際上,空間一直都在那裡,只是我們通過挖掘的行為才發現了它。這就像我們對世界的理解一樣,需要通過修行和思考,才能真正領悟其中的奧秘。」

此空為當因土所出?因鑿所有?無因自生?阿難,若復此空無因自生,未鑿土前何不無礙?唯見大地逈無通達。若因土出,則土出時應見空入。若土先出無空入者,云何虛空因土而出?若無出入,則應空土元無異因。無異則同,則土出時空何不出?

佛陀繼續他的教導,這次他用挖井的例子來解釋更深奧的道理。他微笑著對阿難說:「阿難啊,讓我們仔細思考一下。當人們挖井時,出現的那個空間是從哪裡來的呢?是因為挖出了土才有的嗎?是因為挖掘的動作產生的嗎?還是它本來就在那裡?」

佛陀接著說:「如果說這個空間是自己出現的,那麼在挖井之前,為什麼我們看不到它呢?我們只能看到堅實的大地,沒有任何通道。」

若因鑿出,則鑿出空應非出土。不因鑿出,鑿自出土云何見空?汝更審諦,諦審諦觀。鑿從人手隨方運轉,土因地移。如是虛空因何所出?鑿空虛實不相為用,非和非合。不應虛空無從自出。

佛陀繼續說:「如果說空間是因為挖出土而出現的,那麼當土被挖出來的時候,我們應該能看到空間進入井中。但是我們並沒有看到這樣的情況,對吧?」

佛陀笑著問道:「如果空間是因為挖掘而出現的,那麼挖掘應該產生空間,而不是產生土。但是我們明明看到的是土被挖出來,那麼空間又是怎麼出現的呢?」佛陀慈祥地說:「阿難,你要仔細觀察。挖掘是人的動作,土是從地裡移出來的,那麼空間又是從哪裡來的呢?挖掘和空間似乎沒有直接的關係,它們既不能完全融合,也不能完全分開。」

若此虛空性圓周遍,本不動搖。當知現前地水火風,均名五大性真圓融,皆如來藏本無生滅。阿難,汝心昏迷不悟四大元如來藏。當觀虛空為出為入,為非出入。汝全不知如來藏中,性覺真空性空真覺,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。

佛陀繼續說:「其實阿難,虛空的本性是圓滿周遍的,本來就不動不搖。你要知道,現在我們看到的地、水、火、風,這五大元素的本性其實都是圓融的,都是來自如來藏,本來就沒有生滅。」

佛陀總結道:「阿難,你的心還在迷惑中,還沒有領悟到四大元素的本質就是如來藏。你應該觀察虛空是否真的有出入。其實,在如來藏中,覺性就是真空,空性就是真覺。這個道理清淨本然,遍布整個法界。只是因為眾生的心不同,對這個道理的理解也就不同。」

阿難,如一井空空生一井,十方虛空亦復如是。圓滿十方寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀微笑著對阿難說:「阿難啊,就像一口井的空間只存在於那一口井中,十方的虛空也是如此。虛空遍布十方,哪裡有固定的位置呢?但是世人不了解這個道理,就把它誤解為因緣和合或自然而然。這些都只是我們的識心在分別計較,只是空洞的言語,沒有真實的意義。」

阿難,見覺無知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏,設居中宵白月則光,黑月便暗。則明暗等因見分析。此見為復與明暗相并太虛空,為同一體為非一體?或同非同或異非異?

接著,佛陀用日夜變化來解釋更深奧的道理:「阿難,我們的視覺感知是因為有光明和黑暗才存在的。比如說,你現在在祇陀林中,早晨天亮,晚上天黑。如果是月中,月亮明亮的時候就光明,月亮不明的時候就黑暗。光明和黑暗是因為我們的視覺而被分別出來的。」

佛陀接著問道:「那麼,這個見,是與光明、黑暗和虛空是一體的呢?還是不是一體的?或者既是一體又不是一體?或者既不是一體也不是不一體?」

阿難,此見若復與明與暗及與虛空元一體者,則明與暗二體相亡。暗時無明,明時非暗。若與暗一,明則見亡。必一於明,暗時當滅。滅則云何見明見暗?若暗明殊,見無生滅,一云何成?

佛陀解釋說:「如果見與光明、黑暗和虛空是一體的,那麼光明和黑暗就應該互相消失。在黑暗中就沒有光明,在光明中就沒有黑暗。

如果見與黑暗是一體的,那麼在光明中見就應該消失。

如果見與光明是一體的,那麼在黑暗中見就應該消失。

但是我們明明可以在光明中看到東西,也可以在黑暗中看到東西,這又該如何解釋呢?」

佛陀總結道:「如果光明和黑暗是不同的,而見是不生不滅的,那麼它們怎麼可能是一體的呢?」

若此見精與暗與明非一體者,汝離明暗及與虛空,分析見元作何形相?離明離暗及離虛空,是見元同龜毛兔角。明暗虛空三事俱異,從何立見?明暗相背云何或同?離三元無云何或異?分空分見本無邊畔,云何非同?見暗見明性非遷改,云何非異?

佛陀慈祥地說:「阿難啊,如果說我們的視覺感知與光明、黑暗和虛空不是一體的,那麼你能離開光明、黑暗和虛空,單獨描述視覺的本質嗎?如果離開了這些,視覺就像龜毛兔角一樣,根本不存在。」

佛陀接著問道:「如果光明、黑暗和虛空是完全不同的,那麼視覺又是如何建立的呢?光明和黑暗是相反的,它們怎麼可能是相同的呢?但如果離開了這三者,視覺又怎麼可能存在呢?」

汝更細審,微細審詳,審諦審觀。明從太陽,暗隨黑月。通屬虛空,擁歸大地。如是見精因何所出?見覺空頑非和非合。不應見精無從自出。

佛陀笑著說:「你要更仔細地思考,更深入地觀察。光明來自太陽,黑暗隨著月亮變化,虛空無所不在,大地承載一切。那麼,我們的視覺感知又是從哪裡來的呢?它既不能與其他東西融合,也不能完全分離。視覺的本質不可能憑空出現。」

若見聞知性圓周遍,本不動搖,當知無邊不動虛空,并其動搖地水火風均名六大。性真圓融皆如來藏,本無生滅。阿難,汝性沈淪不悟汝之見聞覺知本如來藏。汝當觀此見聞覺知為生為滅、為同為異、為非生滅、為非同異。

佛陀繼續解釋:「如果我們的視覺、聽覺、知覺的本性是圓滿周遍的,本來就不動不搖,那麼你就應該知道,無邊無際的虛空,以及運動的地、水、火、風,這六大元素的本性其實都是圓融的,都是來自如來藏,本來就沒有生滅。」

汝曾不知如來藏中,性見覺明覺精明見,清淨本然周遍法界。隨眾生心應所知量。如一見根見周法界,聽嗅嘗觸覺觸覺知,妙德瑩然遍周法界。圓滿十虛寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀慈愛地說:「阿難,你的本性還在沉淪中,還沒有領悟到你的視覺、聽覺、感覺和知覺的本質就是如來藏。你應該觀察這些感知是生是滅,是相同還是不同,是非生非滅,還是非同非異。」

最後,佛陀總結道:「阿難,你一直不知道在如來藏中,視覺的本性是明亮的,覺知的本質是清明的。這個道理清淨本然,遍布整個法界。只是因為眾生的心不同,對這個道理的理解也就不同。就像一個眼根可以看到整個法界,我們的聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和知覺也是如此,它們的妙用遍布整個法界。它們圓滿十方,哪裡有固定的位置呢?但是世人不了解這個道理,就把它誤解為因緣和合或自然而然。這些都只是我們的識心在分別計較,只是空洞的言語,沒有真實的意義。」

阿難,識性無源,因於六種根塵妄出。汝今遍觀此會聖眾,用目循歷其目周視,但如鏡中無別分析。汝識於中次第標指:此是文殊、此富樓那、此目乾連、此須菩提、此舍利弗。此識了知為生於見?為生於相?為生虛空?為無所因突然而出?

佛陀繼續他的教導,這次談到了識的本質。他慈祥地看著阿難,說道:「阿難啊,我們的識(意識)本來是沒有來源的,它是因為六根和六塵的錯誤認知而產生的。讓我們做個小實驗。」

佛陀微笑著說:「你現在環顧四周,看看這些聖眾。你的眼睛掃視過去,就像鏡子一樣反映出影像,沒有任何分別。但是你的識卻能夠辨認出來:『這是文殊菩薩,這是富樓那,這是目犍連,這是須菩提,這是舍利弗。』」

佛陀接著問道:「那麼,這個識是從哪裡來的呢?是從你的視覺中產生的嗎?是從你所看到的相中產生的嗎?是從虛空中產生的嗎?還是無緣無故突然出現的呢?」

阿難,若汝識性生於見中,如無明暗及與色空,四種必無元無汝見。見性尚無,從何發識?若汝識性生於相中,不從見生。既不見明亦不見暗,明暗不矚即無色空。彼相尚無,識從何發?若生於空,非相非見。非見無辯,自不能知明暗色空。非相滅緣,見聞覺知無處安立。處此二非,空非同無,有非同物。縱發汝識欲何分別?

佛陀繼續解釋:「如果說識是從視覺中產生的,那麼當沒有光明、黑暗、顏色和空間時,你的視覺就不存在了。視覺都不存在了,識又從何而來呢?」

「如果說識是從相中產生的,不是從視覺中產生的,」佛陀說,「那麼你既看不見光明,也看不見黑暗。看不見光明和黑暗,就沒有顏色和空間可言。那些相都不存在了,識又從何而來呢?」

佛陀笑著說:「如果說識是從虛空中產生的,既不是從相中,也不是從見中產生的。那麼它既不能辨別,自己也不能知道光明、黑暗、顏色和空間。它既不是相,也不是緣,那麼我們的視覺、聽覺、感覺和知覺又該如何建立呢?」

最後,佛陀總結道:「阿難,你看,識既不是空無,也不是實物。即使它真的產生了,又能分別什麼呢?」

若無所因突然而出,何不日中別識明月?汝更細詳,微細詳審。見託汝睛,相椎前境。可狀成有,不相成無。如是識緣因何所出?識動見澄,非和非合。聞聽覺知亦復如是。不應識緣無從自出。

佛陀慈祥地說:「阿難啊,如果說識是無緣無故突然出現的,那麼為什麼我們不能在大白天忽然看到月亮呢?你要更仔細地思考,更深入地觀察。」

佛陀解釋道:「我們的視覰依托於眼睛,所見的相依托於外境。有形狀的東西我們看得見,沒有形狀的東西我們看不見。那麼,識又是依托於什麼而產生的呢?識是動的,而見是靜的,它們既不能融合,也不能完全分離。我們的聽覺、感覺和知覺也是如此。識不可能憑空出現。」

若此識心本無所從,當知了別見聞覺知,圓滿湛然性非從所。兼彼虛空地水火風,均名七大性真圓融,皆如來藏本無生滅。阿難,汝心麁浮不悟見聞發明了知本如來藏。汝應觀此六處識心為同為異、為空為有、為非同異、為非空有。汝元不知如來藏中,性識明知覺明真識,妙覺湛然遍周法界。含吐十虛寧有方所?循業發現世間無知,惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度,但有言說都無實義。

佛陀繼續說:「如果這個識心本來就沒有來源,那麼我們就應該知道,我們的視覺、聽覺、感覺和知覺其實是圓滿寂靜的,它們的本性不是從某處來的。加上虛空、地、水、火、風,這七大元素的本性其實都是圓融的,都是來自如來藏,本來就沒有生滅。」

佛陀慈愛地說:「阿難,你的心還很粗糙浮躁,還沒有領悟到你的視覺、聽覺、感覺和知覺的本質就是如來藏。你應該觀察這六種識心是相同還是不同,是空還是有,是非同非異,還是非空非有。」

最後,佛陀總結道:「阿難,你一直不知道在如來藏中,識的本性是明白知道的,覺知的本質是清明的真識。這個妙覺寂然,遍布整個法界。它包含了整個宇宙,哪裡有固定的位置呢?但是世人不了解這個道理,就把它誤解為因緣和合或自然而然。這些都只是我們的識心在分別計較,只是空洞的言語,沒有真實的意義。」

爾時阿難及諸大眾,蒙佛如來微妙開示,身心蕩然得無罣礙。是諸大眾,各各自知心遍十方見十方空,如觀掌中所持葉物。一切世間諸所有物,皆即菩提妙明元心,心精遍圓含裹十方。反觀父母所生之身,猶彼十方虛空之中,吹一微塵若存若亡。如湛巨海流一浮漚,起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅。禮佛合掌得未曾有,於如來前說偈讚佛:

在佛陀深奧而美妙的教導之後,阿難和在場的所有人都感到身心豁然開朗,彷彿所有的煩惱和束縛都消失了。每個人都突然意識到,自己的心靈竟然可以遍布十方,看到整個宇宙的空間,就像看著自己手掌中的一片樹葉那樣清晰。

他們驚訝地發現,世間的一切事物,原來都是來自於那個奇妙明亮的本心。這個心的精華圓滿無缺,包含了整個宇宙。當他們回過頭來看自己的身體時,才發現它在浩瀚的宇宙中,就像一粒微塵一樣渺小,時而存在,時而消失。就像在廣闊的大海中,一個小小的泡沫忽起忽滅。

但是,他們清楚地知道,自己已經找到了那個奇妙的本心,它是永恆不滅的。這個發現讓他們激動不已,紛紛向佛陀禮拜,合掌讚歎,感受到前所未有的喜悅。在佛陀面前,他們用優美的偈語讚頌道:

「妙湛總持不動尊,首楞嚴王世希有」「銷我億劫顛倒想,不歷僧祇獲法身」「願今得果成寶王,還度如是恒沙眾」

「佛陀啊,您是寂靜不動的尊者,擁有奇妙圓滿的智慧。首楞嚴王啊,您在世間是多麼稀有!

您消除了我們無數劫以來的顛倒妄想,讓我們不用經過漫長的修行,就能獲得法身。

我們願意成就這個珍貴的果位,然後再回來度化無數的眾生,就像恆河沙那樣多!」

「將此深心奉塵剎,是則名為報佛恩」「伏請世尊為證明,五濁惡世誓先入」「如一眾生未成佛,終不於此取泥洹」

「我們願意將這份深刻的悟性,奉獻給無數的世界,這才是真正報答佛陀恩德的方式。」

「慈悲的世尊啊,請您為我們作證,我們發誓要先進入五濁惡世,那裡充滿了各種煩惱和痛苦。」

「只要還有一個眾生沒有成佛,我們就絕不會獨自解脫,不會貪圖安逸而進入涅槃。」

「大雄大力大慈悲,希更審除微細惑」「令我早登無上覺,於十方界坐道場」「舜若多性可銷亡,爍迦囉心無動轉」

「偉大的佛陀啊,您就像一頭勇猛的雄獅,擁有無比的力量和無盡的慈悲。我們懇求您,再次仔細地為我們解除,那些微小難察的迷惑。」

「請您幫助我們早日成就無上的覺悟,讓我們能夠在十方世界中坐上菩提道場,成為像您一樣的覺者。」

「即使虛空的本性可以消失,我們堅定的心也永遠不會動搖。」

在這一刻,整個祇園精舍彷彿被一種莊嚴而神聖的氣氛所籠罩。阿難和大眾的眼中閃耀著堅定的光芒,他們已經不再是懵懂的求道者,而是充滿智慧和慈悲的菩薩行者。佛陀慈祥地看著他們,臉上露出了欣慰的笑容。他知道,這些弟子們已經走上了正確的道路,他們的心志堅定,願意為了眾生的解脫而不斷精進。

從這一天起,阿難和大眾開始了更加深入的修行。他們不再滿足於表面的理解,而是努力鑽研佛法的深奧義理,希望能夠徹底解除所有的迷惑。他們相信,只要保持這樣堅定不移的心,總有一天,他們會像佛陀一樣,成為照亮眾生的明燈,為世間帶來無盡的智慧和慈悲。