《楞嚴經第一卷》重點摘要

- 開場背景:故事發生在王舍城的祇桓精舍,阿難尊者因乞食時遇到摩登伽女的誘惑,幾乎破戒

- 佛陀救度:佛陀察覺阿難的危機,派文殊菩薩前去救援,文殊菩薩持咒語救出阿難

- 阿難的懺悔:阿難回到佛前,懺悔自己的過失,請求佛陀開示修行之道

- 佛陀開示:佛陀指出阿難雖多聞強記,但未能開悟的原因,強調真心與妄心的區別

- 七處徵心:佛陀通過詳細的問答,引導阿難尋找"心"的所在,逐一否定了心在身內、身外、眼根、內外等處的觀點

- 見性論述:佛陀開始論述"見性"的概念,說明見性不生不滅,常住不變

- 阿難的疑惑:阿難對佛陀的教導產生疑惑,質疑如果真心常住,為何眾生會輪迴生死

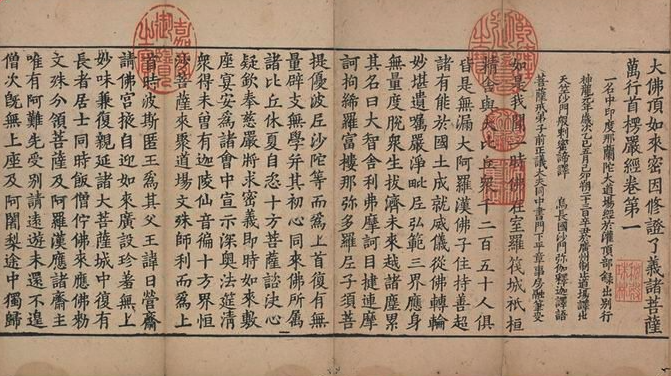

《楞嚴經第一卷》完整經文

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍,與大比丘眾千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢,佛子住持善超諸有,能於國土成就威儀,從佛轉輪妙堪遺囑,嚴淨毘尼弘範三界,應身無量度脫眾生,拔濟未來越諸塵累。其名曰:大智舍利弗、摩訶目乾連、摩訶拘絺羅、富樓那彌多羅尼子、須菩提、優波尼沙陀等而為上首。

復有無量辟支無學并其初心,同來佛所。屬諸比丘休夏自恣,十方菩薩諮決心疑,欽奉慈嚴將求密義。即時如來敷座宴安,為諸會中宣示深奧,法筵清眾得未曾有。迦陵仙音遍十方界,恒沙菩薩來聚道場,文殊師利而為上首。

時波斯匿王為其父王諱日營齋,請佛宮掖自迎如來,廣設珍羞無上妙味,兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士,同時飯僧佇佛來應。佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主。唯有阿難先受別請,遠遊未還不遑僧次。既無上座及阿闍黎,途中獨歸其日無供。

即時阿難執持應器,於所遊城次第循乞。心中初求最後檀越以為齋主,無問淨穢剎利尊姓及旃陀羅,方行等慈不擇微賤,發意圓成一切眾生無量功德。阿難已知如來世尊,訶須菩提及大迦葉,為阿羅漢心不均平,欽仰如來開闡無遮度諸疑謗。經彼城隍徐步郭門,嚴整威儀肅恭齋法。

爾時阿難因乞食次經歷婬室,遭大幻術摩登伽女,以娑毘迦羅先梵天呪攝入婬席,婬躬撫摩將毀戒體。如來知彼婬術所加,齋畢旋歸。王及大臣長者居士,俱來隨佛願聞法要。于時世尊頂放百寶無畏光明,光中出生千葉寶蓮,有佛化身結跏趺坐,宣說神呪。勅文殊師利將呪往護,惡呪銷滅,提奘阿難及摩登伽歸來佛所。

阿難見佛頂禮悲泣,恨無始來一向多聞未全道力。殷勤啟請十方如來得成菩提,妙奢摩他三摩禪那最初方便。於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等,俱願樂聞,退坐默然承受聖旨。

佛告阿難:「汝我同氣,情均天倫當初發心。於我法中見何勝相,頓捨世間深重恩愛?」

阿難白佛:「我見如來三十二相,勝妙殊絕形體映徹猶如瑠璃。常自思惟此相非是欲愛所生。何以故?欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜亂,不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。」

佛言:「善哉阿難!汝等當知一切眾生,從無始來生死相續,皆由不知常住真心性淨明體,用諸妄想。此想不真故有輪轉。汝今欲研無上菩提真發明性,應當直心詶我所問。十方如來同一道故,出離生死皆以直心。心言直故,如是乃至終始地位中間,永無諸委曲相。」

「阿難,我今問汝。當汝發心緣於如來三十二相,將何所見?誰為愛樂?」

阿難白佛言:「世尊,如是愛樂用我心目。由目觀見如來勝相心生愛樂,故我發心願捨生死。」

佛告阿難:「如汝所說,真所愛樂因于心目。若不識知心目所在,則不能得降伏塵勞。譬如國王為賊所侵,發兵討除,是兵要當知賊所在。使汝流轉心目為咎。吾今問汝:唯心與目今何所在?」

阿難白佛言:「世尊,一切世間十種異生,同將識心居在身內。縱觀如來青蓮花眼亦在佛面。我今觀此浮根四塵秖在我面,如是識心實居身內。」

佛告阿難:「汝今現坐如來講堂,觀祇陀林今何所在?」

「世尊,此大重閣清淨講堂在給孤園,今祇陀林實在堂外。」

「阿難,汝今堂中先何所見?」

「世尊,我在堂中,先見如來次觀大眾。如是外望方矚林園。」

「阿難,汝矚林園因何有見?」

「世尊,此大講堂戶牖開豁,故我在堂得遠瞻見。」

爾時世尊在大眾中,舒金色臂摩阿難頂,告示阿難及諸大眾:「有三摩提名大佛頂首楞嚴王,具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。」阿難頂禮伏受慈旨。

佛告阿難:「如汝所言身在講堂,戶牖開豁遠矚林園。亦有眾生在此堂中,不見如來見堂外者。」

阿難答言:「世尊在堂,不見如來能見林泉,無有是處。」

「阿難,汝亦如是。汝之心靈一切明了,若汝現前所明了心實在身內,爾時先合了知內身。頗有眾生先見身中後觀外物?縱不能見心肝脾胃,爪生髮長筋轉脤搖,誠合明了。如何不知?必不內知云何知外?是故應知汝言覺了能知之心,住在身內無有是處。」

阿難稽首而白佛言:「我聞如來如是法音,悟知我心實居身外。所以者何?譬如燈光然於室中,是燈必能先照室內,從其室門後及庭際。一切眾生不見身中獨見身外,亦如燈光居在室外不能照室。是義必明將無所惑,同佛了義得無妄耶?」

佛告阿難:「是諸比丘,適來從我室羅筏城,循乞摶食歸祇陀林。我已宿齋,汝觀比丘一人食時諸人飽不?」

阿難答言:「不也,世尊。何以故?是諸比丘,雖阿羅漢軀命不同,云何一人能令眾飽。」

佛告阿難:「若汝覺了知見之心實在身外,身心相外自不相干,則心所知身不能覺,覺在身際心不能知。我今示汝兜羅綿手,汝眼見時心分別不?」

阿難答言:「如是,世尊。」

佛告阿難:「若相知者云何在外?是故應知汝言覺了能知之心住在身外,無有是處。」

阿難白佛言:「世尊,如佛所言不見內故不居身內,身心相知不相離故不在身外。我今思惟知在一處。」

佛言:「處今何在?」

阿難言:「此了知心,既不知內而能見外。如我思忖潛伏根裏,猶如有人取瑠璃椀合其兩眼。雖有物合而不留礙,彼根隨見隨即分別。然我覺了能知之心,不見內者為在根故,分明矚外無障礙者潛根內故。」

佛告阿難:「如汝所言,潛根內者猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼,當見山河見瑠璃不?」

「如是世尊,是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃。」

佛告阿難:「汝心若同瑠璃合者,當見山河何不見眼?若見眼者,眼即同境不得成隨。若不能見云何說言此了知心,潛在根內如瑠璃合。是故應知汝言覺了能知之心,潛伏根裏如瑠璃合,無有是處。」

阿難白佛言:「世尊,我今又作如是思惟。是眾生身府藏在中竅穴居外,有藏則暗有竅則明。今我對佛開眼見明名為見外,閉眼見暗名為見內。是義云何?」

佛告阿難:「汝當閉眼見暗之時,此暗境界為與眼對為不對眼?若與眼對暗在眼前云何成內?若成內者,居暗室中無日月燈,此室暗中皆汝焦府。若不對者云何成見?若離外見內對所成,合眼見暗名為身中,開眼見明何不見面?若不見面內對不成。見面若成,此了知心及與眼根,乃在虛空何成在內?若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身。汝眼已知身合非覺,必汝執言身眼兩覺應有二知,即汝一身應成兩佛。是故應知汝言見暗名見內者無有是處。」

阿難言:「我常聞佛開示四眾,由心生故種種法生,由法生故種種心生。我今思惟即思惟體實我心性,隨所合處心則隨有,亦非內外中間三處。」

佛告阿難:「汝今說言由法生故種種心生,隨所合處心隨有者,是心無體則無所合。若無有體而能合者,則十九界因七塵合是義不然。若有體者如汝以手自挃其體,汝所知心為復內出為從外入。若復內出還見身中,若從外來先合見面。」

阿難言:「見是其眼心知非眼,為見非義。」

佛言:「若眼能見汝在室中門能見不?則諸已死尚有眼存應皆見物。若見物者云何名死?」

「阿難,又汝覺了能知之心若必有體,為復一體為有多體?今在汝身為復遍體為不遍體?若一體者,則汝以手挃一肢時,四肢應覺。若咸覺者挃應無在,若挃有所則汝一體自不能成。若多體者則成多人何體為汝?若遍體者同前所挃,若不遍者當汝觸頭亦觸其足,頭有所覺足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處心則隨有無有是處。」

阿難白佛言:「世尊,我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時,世尊亦言心不在內亦不在外。如我思惟內無所見外不相知,內無知故在內不成,身心相知在外非義。今相知故復內無見當在中間。」

佛言:「汝言中間,中必不迷非無所在。今汝推中中何為在?為復在處為當在身?若在身者在邊非中在中同內,若在處者為有所表為無所表。無表同無表則無定。何以故?如人以表表為中時,東看則西南觀成北,表體既混心應雜亂。」

阿難言:「我所說中非此二種。如世尊言眼色為緣生於眼識,眼有分別色塵無知,識生其中則為心在。」

佛言:「汝心若在根塵之中,此之心體為復兼二為不兼二?若兼二者物體雜亂,物非體知成敵兩立云何為中?兼二不成非知不知即無體性中何為相?是故應知當在中間無有是處。」

阿難白佛言:「世尊,我昔見佛與大目連、須菩提、富樓那、舍利弗四大弟子共轉法輪,常言覺知分別心性,既不在內亦不在外,不在中間俱無所在。一切無著名之為心,則我無著名為心不?」

佛告阿難:「汝言覺知分別心性俱無在者,世間虛空水陸飛行,諸所物象名為一切。汝不著者為在為無?無則同於龜毛兔角云何不著?有不著者不可名無。無相則無非無則相,相有則在云何無著?是故應知一切無著,名覺知心無有是處。」

爾時阿難在大眾中即從座起,偏袒右肩右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「我是如來最小之弟,蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐。所以多聞未得無漏,不能折伏娑毘羅呪,為彼所轉溺於婬舍。當由不知真際所指,唯願世尊大慈哀愍,開示我等奢摩他路,令諸闡提隳彌戾車。」作是語已,五體投地。及諸大眾傾渴翹佇欽聞示誨。

爾時世尊從其面門放種種光,其光晃耀如百千日。普佛世界六種震動,如是十方微塵國土一時開現。佛之威神令諸世界合成一界,其世界中所有一切諸大菩薩,皆住本國合掌承聽。

佛告阿難:「一切眾生,從無始來種種顛倒,業種自然如惡叉聚。諸修行人不能得成無上菩提,乃至別成聲聞緣覺,及成外道諸天魔王及魔眷屬,皆由不知二種根本錯亂修習。猶如煮沙欲成嘉饌,縱經塵劫終不能得。云何二種?阿難,一者無始生死根本,則汝今者與諸眾生,用攀緣心為自性者。二者無始菩提涅槃元清淨體,則汝今者識精元明,能生諸緣緣所遺者。由諸眾生遺此本明,雖終日行而不自覺枉入諸趣。」

「阿難,汝今欲知奢摩他路願出生死,今復問汝。」即時如來舉金色臂屈五輪指,語阿難言:「汝今見不?」

阿難言:「見。」

佛言:「汝何所見?」

阿難言:「我見如來舉臂屈指,為光明拳曜我心目。」

佛言:「汝將誰見?」

阿難言:「我與大眾同將眼見。」

佛告阿難:「汝今答我,如來屈指為光明拳,耀汝心目汝目可見。以何為心當我拳耀?」

阿難言:「如來現今徵心所在,而我以心推窮尋逐,即能推者我將為心。」

佛言:「咄,阿難!此非汝心。」

阿難矍然避座合掌起立白佛:「此非我心,當名何等?」

佛告阿難:「此是前塵虛妄相想,惑汝真性。由汝無始至于今生,認賊為子,失汝元常故受輪轉。」

阿難白佛言:「世尊,我佛寵弟,心愛佛故令我出家。我心何獨供養如來,乃至遍歷恒沙國土,承事諸佛及善知識發大勇猛,行諸一切難行法事皆用此心。縱令謗法永退善根亦因此心。若此發明不是心者,我乃無心同諸土木。離此覺知更無所有,云何如來說此非心?我實驚怖兼此大眾無不疑惑。唯垂大悲開示未悟。」

爾時世尊開示阿難及諸大眾,欲令心入無生法忍。於師子座摩阿難頂而告之言:「如來常說諸法所生唯心所現。一切因果世界微塵因心成體。阿難,若諸世界一切所有,其中乃至草葉縷結,詰其根元咸有體性。縱令虛空亦有名貌,何況清淨妙淨明心性一切心而自無體。」

「若汝執悋分別覺觀,所了知性必為心者,此心即應離諸一切色香味觸,諸塵事業別有全性。如汝今者承聽我法,此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知,內守幽閑猶為法塵分別影事。我非勅汝執為非心,但汝於心,微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心。若分別性離塵無體,斯則前塵分別影事。塵非常住若變滅時,此心則同龜毛兔角,則汝法身同於斷滅,其誰修證無生法忍。」

即時阿難與諸大眾默然自失。

佛告阿難:「世間一切諸修學人,現前雖成九次第定,不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤為真實,是故汝今雖得多聞不成聖果。」

阿難聞已重復悲淚,五體投地,長跪合掌而白佛言:「自我從佛發心出家,恃佛威神,常自思惟無勞我修,將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代,失我本心,雖身出家心不入道。譬如窮子捨父逃逝,今日乃知雖有多聞,若不修行與不聞等。如人說食終不能飽。世尊,我等今者二障所纏,良由不知寂常心性。唯願如來哀愍窮露,發妙明心開我道眼。」

即時如來從胸卍字涌出寶光,其光晃昱有百千色。十方微塵普佛世界一時周遍,遍灌十方所有寶剎諸如來頂,旋至阿難及諸大眾。告阿難言:「吾今為汝建大法幢,亦令十方一切眾生,獲妙微密性淨明心得清淨眼。」

「阿難,汝先答我見光明拳,此拳光明因何所有?云何成拳?汝將誰見?」

阿難言:「由佛全體閻浮檀金赩如寶山,清淨所生故有光明。我實眼觀五輪指端,屈握示人故有拳相。」

佛告阿難:「如來今日實言告汝,諸有智者要以譬喻而得開悟。阿難,譬如我拳,若無我手不成我拳。若無汝眼不成汝見。以汝眼根例我拳理,其義均不?」

阿難言:「唯然世尊,既無我眼不成見,以我眼根例如來拳事義相類。」

佛告阿難:「汝言相類是義不然。何以故?如無手人拳畢竟滅,彼無眼者非見全無。所以者何?汝試於途詢問盲人汝何所見。彼諸盲人必來答汝,我今眼前唯見黑暗更無他矚。以是義觀前塵自暗見何虧損。」

阿難言:「諸盲眼前,唯覩黑暗云何成見?」

佛告阿難:「諸盲無眼唯觀黑暗,與有眼人處於暗室,二黑有別為無有別?」

「如是世尊,此暗中人與彼群盲,二黑校量曾無有異。」

「阿難,若無眼人全見前黑,忽得眼光還於前塵,見種種色名眼見者。彼暗中人全見前黑,忽獲燈光亦於前塵,見種種色應名燈見。若燈見者燈能有見自不名燈,又則燈觀何關汝事。是故當知燈能顯色,如是見者是眼非燈。眼能顯色,如是見性是心非眼。」

阿難雖復得聞是言,與諸大眾口已默然心未開悟。猶冀如來慈音宣示,合掌清心佇佛悲誨。

爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指,誨勅阿難及諸大眾:「我初成道於鹿園中,為阿若多五比丘等及汝四眾言,一切眾生不成菩提及阿羅漢,皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟今成聖果?」

時憍陳那起立白佛:「我今長老於大眾中獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊,譬如行客投寄旅亭,或宿或食食宿事畢,俶裝前途不遑安住。若實主人自無攸往。如是思惟不住名客,住名主人。以不住者名為客義。又如新霽清暘昇天,光入隙中,發明空中諸有塵相。塵質搖動虛空寂然。如是思惟澄寂名空,搖動名塵。以搖動者名為塵義。」

佛言:「如是。」

即時如來於大眾中屈五輪指,屈已復開開已又屈。謂阿難言:「汝今何見?」

阿難言:「我見如來百寶輪掌眾中開合。」

佛告阿難:「汝見我手眾中開合,為是我手有開有合,為復汝見有開有合?」

阿難言:「世尊,寶手眾中開合,我見如來手自開合,非我見性自開自合。」

佛言:「誰動誰靜?」

阿難言:「佛手不住而我見性,尚無有靜誰為無住。」

佛言:「如是。」

如來於是從輪掌中,飛一寶光在阿難右,即時阿難迴首右[辦 - 力 + 目]。又放一光在阿難左,阿難又則迴首左[辦 - 力 + 目]。

佛告阿難:「汝頭今日何因搖動?」

阿難言:「我見如來出妙寶光來我左右,故左右觀頭自搖動。」

「阿難,汝[辦 - 力 + 目]佛光左右動頭,為汝頭動為復見動?」

「世尊,我頭自動而我見性,尚無有止誰為搖動。」

佛言:「如是。」

於是如來普告大眾:「若復眾生以搖動者名之為塵,以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖神無所動,又汝觀我手自開合見無舒卷。云何汝今以動為身以動為境?從始洎終念念生滅,遺失真性顛倒行事,性心失真認物為己,輪迴是中自取流轉。」

《楞嚴經第一卷》白話文翻譯

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍,與大比丘眾千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢,佛子住持善超諸有,能於國土成就威儀,從佛轉輪妙堪遺囑,嚴淨毘尼弘範三界,應身無量度脫眾生,拔濟未來越諸塵累。其名曰:大智舍利弗、摩訶目乾連、摩訶拘絺羅、富樓那彌多羅尼子、須菩提、優波尼沙陀等而為上首。

很久很久以前,在一個叫做室羅筏城的地方,有一座美麗的祇桓精舍。有一天,佛陀和他的一千二百五十個學生們聚在一起。這些學生都是非常厲害的修行者,他們跟隨佛陀學習,並且幫助其他人變得更好。在這群學生中,有一些特別出色的人,比如大智慧的舍利弗、神通廣大的目乾連、聰明過人的拘絺羅、善於說法的富樓那、深解空性的須菩提,還有優波尼沙陀等等。他們就像是班上的小班長一樣,帶領著其他同學。

復有無量辟支無學并其初心,同來佛所。屬諸比丘休夏自恣,十方菩薩諮決心疑,欽奉慈嚴將求密義。即時如來敷座宴安,為諸會中宣示深奧,法筵清眾得未曾有。迦陵仙音遍十方界,恒沙菩薩來聚道場,文殊師利而為上首。

那天,還有許多其他的修行者也來到了佛陀那裡。大家都很興奮,因為他們剛剛結束了一個重要的修行期,想要向佛陀請教一些問題。佛陀看到大家都來了,就坐下來,準備給大家講一些很深奧的道理。就在這時,天空中傳來了美妙的音樂聲,彷彿是在歡迎大家。更多的修行者從四面八方趕來,想要聽佛陀講經。在這些新來的人中,有一位叫文殊師利的,他非常聰明,大家都很尊敬他。

時波斯匿王為其父王諱日營齋,請佛宮掖自迎如來,廣設珍羞無上妙味,兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士,同時飯僧佇佛來應。佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主。唯有阿難先受別請,遠遊未還不遑僧次。既無上座及阿闍黎,途中獨歸其日無供。

城裡的國王波斯匿為了紀念他的父親,準備了一頓豐盛的齋飯。他親自邀請佛陀和其他修行者去王宮吃飯。城裡的其他富人們也準備了美味的食物,希望能請佛陀去他們家。佛陀看到大家都這麼熱情,就讓文殊師利帶領一些學生去接受邀請。但是有一個叫阿難的學生,他早就答應了別人的邀請,所以沒有跟大家一起。阿難一個人走在回來的路上,肚子咕咕叫,因為那天他沒有吃到任何東西。他心裡想:「哎呀,早知道就跟大家一起去吃飯了。」

即時阿難執持應器,於所遊城次第循乞。心中初求最後檀越以為齋主,無問淨穢剎利尊姓及旃陀羅,方行等慈不擇微賤,發意圓成一切眾生無量功德。阿難已知如來世尊,訶須菩提及大迦葉,為阿羅漢心不均平,欽仰如來開闡無遮度諸疑謗。經彼城隍徐步郭門,嚴整威儀肅恭齋法。

阿難是個很善良的人。他拿著他的飯碗,在城裡一家一家地乞食。他心裡想著:「我要找到最後一個給我食物的人,請他做我的齋主。」阿難不管別人是富人還是窮人,他對每個人都很友善,因為他想幫助所有的人變得更好。阿難記得佛陀曾經教導過,不應該區別對待不同的人。所以他決定要平等地對待每一個人,不管他們是誰。他走路的時候很小心,保持整潔的樣子,因為他知道乞食是一件很神聖的事情。

爾時阿難因乞食次經歷婬室,遭大幻術摩登伽女,以娑毘迦羅先梵天呪攝入婬席,婬躬撫摩將毀戒體。如來知彼婬術所加,齋畢旋歸。王及大臣長者居士,俱來隨佛願聞法要。于時世尊頂放百寶無畏光明,光中出生千葉寶蓮,有佛化身結跏趺坐,宣說神呪。勅文殊師利將呪往護,惡呪銷滅,提奘阿難及摩登伽歸來佛所。

就在這時,阿難走到了一個不太好的地方。那裡有個叫摩登伽的女孩,她會一些神奇的法術。她用了一個很厲害的咒語,想要讓阿難留在那裡。阿難差點就要違背他的修行誓言了!佛陀知道阿難遇到麻煩了。他吃完飯後,就帶著國王和其他人一起回來。大家都想聽佛陀講道理。這時,佛陀的頭頂上突然發出了漂亮的光芒,光芒中出現了一朵大蓮花,花上還坐著一個佛陀的分身!這個分身開始念一個神奇的咒語。佛陀讓文殊師利拿著這個咒語去幫助阿難。很快,壞咒語就被消除了,阿難和摩登伽都安全地回到了佛陀身邊。

阿難見佛頂禮悲泣,恨無始來一向多聞未全道力。殷勤啟請十方如來得成菩提,妙奢摩他三摩禪那最初方便。於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等,俱願樂聞,退坐默然承受聖旨。

阿難看到佛陀,感動得哭了起來。他說:「佛陀,我一直只顧著學習知識,卻沒有真正修行,所以才會遇到危險。」他懇求佛陀教他怎樣才能成為一個真正的修行者。 這時,很多其他的修行者也來了,他們都想聽佛陀講解這個道理。大家安靜地坐下,等待著佛陀的教導。

佛告阿難:「汝我同氣,情均天倫當初發心。於我法中見何勝相,頓捨世間深重恩愛?」

佛陀和他的學生阿難坐在一起聊天。佛陀微笑著問阿難:「阿難,我們就像一家人一樣親近。告訴我,你當初為什麼要放棄世俗的生活,來跟隨我學習呢?」

阿難白佛:「我見如來三十二相,勝妙殊絕形體映徹猶如瑠璃。常自思惟此相非是欲愛所生。何以故?欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜亂,不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。」

阿難認真地想了想,然後回答說:「佛陀,我跟隨您是因為我看到您有三十二種特別的相貌。您的身體就像美麗的水晶一樣透明純淨。我常常想,這麼美好的相貌一定不是因為普通的原因而產生的。」阿難接著解釋:「您知道的,一般人的身體是由各種不太乾淨的東西組成的。但您的身體卻散發著金色的光芒,非常特別。所以我才決定剃掉頭髮,成為您的學生。」

佛言:「善哉阿難!汝等當知一切眾生,從無始來生死相續,皆由不知常住真心性淨明體,用諸妄想。此想不真故有輪轉。汝今欲研無上菩提真發明性,應當直心詶我所問。十方如來同一道故,出離生死皆以直心。心言直故,如是乃至終始地位中間,永無諸委曲相。」

聽完阿難的話,佛陀高興地說:「阿難,你說得很好!」接著,佛陀開始教導阿難一些重要的道理:「阿難,你要知道,所有的生命從很久很久以前就一直在輪迴。這是因為他們不了解自己內心真正的本性。他們常常用錯誤的想法來看待世界,所以才會一直輪迴。」佛陀繼續說:「如果你想要真正地了解最高的智慧,你就要誠實地回答我接下來的問題。所有的佛陀都是通過誠實和正直的心來擺脫輪迴的。只有保持真誠,從開始到結束,中間都不彎曲,才能真正地修行。」

「阿難,我今問汝。當汝發心緣於如來三十二相,將何所見?誰為愛樂?」

佛陀和阿難又坐在一起聊天。佛陀想要教導阿難一些重要的道理,於是他問道:「阿難,你還記得你為什麼想要跟著我學習嗎?是因為你看到了我身上的三十二種特別的相貌,對吧?那麼,告訴我,你是用什麼來看的?又是用什麼來喜歡的呢?」

阿難白佛言:「世尊,如是愛樂用我心目。由目觀見如來勝相心生愛樂,故我發心願捨生死。」

阿難想了想,回答說:「佛陀,我是用我的眼睛看到您的,然後用我的心來喜歡您的。因為我的眼睛看到您那麼特別,我的心就很喜歡,所以我才決定要跟著您學習,不再輪迴。」

佛告阿難:「如汝所說,真所愛樂因于心目。若不識知心目所在,則不能得降伏塵勞。譬如國王為賊所侵,發兵討除,是兵要當知賊所在。使汝流轉心目為咎。吾今問汝:唯心與目今何所在?」

佛陀聽完後,笑著說:「阿難,你說得對,你是用眼睛看,用心來喜歡。但是,如果你不知道你的眼睛和心在哪裡,你就沒辦法真正地修行。」接著,佛陀用了一個小故事來解釋:「就像一個國王,如果他的國家被壞人侵犯了,他就要派兵去趕走壞人。但是,士兵們必須先知道壞人在哪裡,才能把他們趕走。同樣的,你現在會一直輪迴,就是因為你的眼睛和心的緣故。」最後,佛陀問了阿難一個重要的問題:「那麼阿難,你告訴我,你的心和眼睛現在在哪裡呢?」

阿難白佛言:「世尊,一切世間十種異生,同將識心居在身內。縱觀如來青蓮花眼亦在佛面。我今觀此浮根四塵秖在我面,如是識心實居身內。」

阿難對佛陀說:「佛陀,我們所有人都認為我們的心是在身體裡面的。就像您的美麗的藍眼睛在您的臉上一樣,我們的眼睛也在臉上。所以,我認為我們的心一定是在身體裡面的。」

佛告阿難:「汝今現坐如來講堂,觀祇陀林今何所在?」

佛陀聽了,笑了笑,然後問阿難:「阿難,你現在坐在講堂裡,那麼告訴我,祇陀林在哪裡呢?」

「世尊,此大重閣清淨講堂在給孤園,今祇陀林實在堂外。」

阿難回答:「佛陀,我們現在在給孤園的這個漂亮的講堂裡,祇陀林在講堂外面。」

「阿難,汝今堂中先何所見?」

佛陀又問:「那麼,你現在在講堂裡,首先看到了什麼?」

「世尊,我在堂中,先見如來次觀大眾。如是外望方矚林園。」

阿難說:「我首先看到了您,然後看到了其他人,最後才看到外面的樹林。」

「阿難,汝矚林園因何有見?」

佛陀繼續問:「你是怎麼看到外面的樹林的呢?」

「世尊,此大講堂戶牖開豁,故我在堂得遠瞻見。」

阿難回答:「因為講堂的門窗都開著,所以我可以從裡面看到外面的樹林。」

爾時世尊在大眾中,舒金色臂摩阿難頂,告示阿難及諸大眾:「有三摩提名大佛頂首楞嚴王,具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。」阿難頂禮伏受慈旨。

這時,佛陀伸出他金色的手,輕輕摸了摸阿難的頭,對阿難和其他人說:「有一種非常特別的修行方法,叫做『大佛頂首楞嚴王』。這個方法包含了所有的修行方式,是所有佛陀用來超越世界的美妙道路。阿難,你要仔細聽好。」阿難聽了,恭敬地低下頭,準備認真聆聽佛陀的教導。

佛告阿難:「如汝所言身在講堂,戶牖開豁遠矚林園。亦有眾生在此堂中,不見如來見堂外者。」

佛陀繼續和阿難聊天,他說:「阿難,你剛才說你在講堂裡,通過開著的門窗看到了外面的樹林。那麼,如果有人在這個講堂裡,看不到我,只能看到外面的東西,這可能嗎?」

阿難答言:「世尊在堂,不見如來能見林泉,無有是處。」

阿難想了想,搖搖頭說:「不可能的,佛陀。如果有人在講堂裡,怎麼可能看不到您卻能看到外面呢?」

「阿難,汝亦如是。汝之心靈一切明了,若汝現前所明了心實在身內,爾時先合了知內身。頗有眾生先見身中後觀外物?縱不能見心肝脾胃,爪生髮長筋轉脤搖,誠合明了。如何不知?必不內知云何知外?是故應知汝言覺了能知之心,住在身內無有是處。」

佛陀笑著說:「阿難,你的想法也是這樣的。你說你的心在身體裡面,能夠了解所有的事情。如果真是這樣,你應該先了解你的身體內部,然後才能了解外面的事情。有誰能先看到自己的身體內部,然後才看到外面的東西嗎?」佛陀接著說:「就算你看不到自己的心臟、肝臟這些內臟,但至少你應該知道自己的指甲在長、頭髮在長、肌肉在動,對吧?但是你並不知道這些事情。如果你連自己身體內部的事情都不知道,怎麼能知道外面的事情呢?所以,你說能夠了解一切的心住在身體裡面,這是不對的。」

阿難稽首而白佛言:「我聞如來如是法音,悟知我心實居身外。所以者何?譬如燈光然於室中,是燈必能先照室內,從其室門後及庭際。一切眾生不見身中獨見身外,亦如燈光居在室外不能照室。是義必明將無所惑,同佛了義得無妄耶?」

阿難聽了,恭敬地低下頭說:「佛陀,聽了您的解釋,我現在明白了,我的心其實是在身體外面的。」阿難接著解釋說:「就像一盞燈放在房間裡,燈光會先照亮房間內部,然後才能照到門外和院子。但是我們卻只能看到身體外面的東西,看不到身體裡面。這就像燈光在房間外面,照不到房間裡一樣。我現在明白了,我的想法和佛陀的教導是一樣的,對嗎?」

佛告阿難:「是諸比丘,適來從我室羅筏城,循乞摶食歸祇陀林。我已宿齋,汝觀比丘一人食時諸人飽不?」

佛陀問阿難:「阿難,剛才有些和尚從城裡乞食回來。如果只有一個和尚吃飯,其他和尚會飽嗎?」

阿難答言:「不也,世尊。何以故?是諸比丘,雖阿羅漢軀命不同,云何一人能令眾飽。」

阿難回答:「當然不會,佛陀。每個人都有自己的身體,一個人吃飯怎麼能讓其他人也飽呢?」

佛告阿難:「若汝覺了知見之心實在身外,身心相外自不相干,則心所知身不能覺,覺在身際心不能知。我今示汝兜羅綿手,汝眼見時心分別不?」

佛陀點點頭,說:「阿難,如果你的心真的在身體外面,那麼身體和心就應該是分開的。這樣的話,心知道的事情,身體就不會感覺到;身體感覺到的事情,心就不會知道。來,我給你看看我的手,你的眼睛看到的時候,你的心能分辨出來嗎?」

阿難答言:「如是,世尊。」

阿難說:「當然能,佛陀。」

佛告阿難:「若相知者云何在外?是故應知汝言覺了能知之心住在身外,無有是處。」

佛陀說:「如果眼睛和心能互相配合,那麼心怎麼可能在身體外面呢?」

阿難白佛言:「世尊,如佛所言不見內故不居身內,身心相知不相離故不在身外。我今思惟知在一處。」

阿難想了想,說:「佛陀,我明白了。心既不在身體裡面,也不在外面。我覺得它應該在一個特別的地方。」

佛言:「處今何在?」

佛陀問:「那麼,在哪裡呢?」

阿難言:「此了知心,既不知內而能見外。如我思忖潛伏根裏,猶如有人取瑠璃椀合其兩眼。雖有物合而不留礙,彼根隨見隨即分別。然我覺了能知之心,不見內者為在根故,分明矚外無障礙者潛根內故。」

阿難回答:「我想,心應該藏在我們的感官裡面,就像一個人用玻璃杯蓋住眼睛一樣。雖然有東西擋著,但還是能看到外面的東西。」

佛告阿難:「如汝所言,潛根內者猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼,當見山河見瑠璃不?」

佛陀聽了,又問:「如果真像你說的,那麼當一個人用玻璃杯蓋住眼睛的時候,他應該能看到山河,也能看到玻璃杯,對嗎?」

「如是世尊,是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃。」

阿難說:「是的,佛陀。」

佛告阿難:「汝心若同瑠璃合者,當見山河何不見眼?若見眼者,眼即同境不得成隨。若不能見云何說言此了知心,潛在根內如瑠璃合。是故應知汝言覺了能知之心,潛伏根裏如瑠璃合,無有是處。」

佛陀接著說:「那麼,如果你的心真的像玻璃杯一樣蓋在眼睛上,為什麼你能看到山河,卻看不到自己的眼睛呢?如果能看到眼睛,那眼睛就變成了外面的東西,不再是你的一部分了。如果看不到眼睛,那你怎麼能說心藏在感官裡面呢?」

阿難白佛言:「世尊,我今又作如是思惟。是眾生身府藏在中竅穴居外,有藏則暗有竅則明。今我對佛開眼見明名為見外,閉眼見暗名為見內。是義云何?」

阿難聽了,又想了想,說:「佛陀,我又有了新的想法。我們的身體裡面有些地方是黑暗的,有些地方是明亮的。當我睜開眼睛看到光明時,就是看到外面;當我閉上眼睛看到黑暗時,就是看到裡面。這樣說對嗎?」

佛告阿難:「汝當閉眼見暗之時,此暗境界為與眼對為不對眼?若與眼對暗在眼前云何成內?若成內者,居暗室中無日月燈,此室暗中皆汝焦府。若不對者云何成見?若離外見內對所成,合眼見暗名為身中,開眼見明何不見面?若不見面內對不成。見面若成,此了知心及與眼根,乃在虛空何成在內?若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身。汝眼已知身合非覺,必汝執言身眼兩覺應有二知,即汝一身應成兩佛。是故應知汝言見暗名見內者無有是處。」

佛陀聽了阿難的話,笑著說:「阿難,你說閉上眼睛就能看到黑暗,那麼這個黑暗是在你眼睛前面還是後面呢?如果在前面,怎麼能說是在身體裡呢?如果真的在身體裡,那麼在一個沒有燈光的黑屋子裡,你的身體裡應該全是黑暗了。如果不在眼睛前面,你又是怎麼看到的呢?」佛陀接著說:「如果你說看到臉就證明心在身體裡,那麼心和眼睛不就在空中了嗎?如果在空中,那就不是你的身體了。所以,你說看到黑暗就是看到身體裡面,這是不對的。」

阿難言:「我常聞佛開示四眾,由心生故種種法生,由法生故種種心生。我今思惟即思惟體實我心性,隨所合處心則隨有,亦非內外中間三處。」

阿難聽了,又想了想,說:「佛陀,我記得您曾經說過,心能產生各種法,法也能產生各種心。我現在想,也許我的心就是我的思考,它會跟著我的想法到處走,不在裡面,也不在外面,也不在中間。」

佛告阿難:「汝今說言由法生故種種心生,隨所合處心隨有者,是心無體則無所合。若無有體而能合者,則十九界因七塵合是義不然。若有體者如汝以手自挃其體,汝所知心為復內出為從外入。若復內出還見身中,若從外來先合見面。」

佛陀問道:「阿難,如果心真的能跟著法到處走,那麼心是有形體的還是沒有形體的呢?如果沒有形體,怎麼能跟著東西走呢?如果有形體,你能不能用手摸到它?它是從身體裡出來的,還是從外面進來的呢?」

阿難言:「見是其眼心知非眼,為見非義。」

阿難回答:「佛陀,看東西是眼睛的工作,心只是知道,不是用來看的。」

佛言:「若眼能見汝在室中門能見不?則諸已死尚有眼存應皆見物。若見物者云何名死?」

佛陀說:「如果真的是眼睛在看,那麼你在房間裡,門也應該能看東西了。還有,死去的人還有眼睛,為什麼看不見東西呢?」

「阿難,又汝覺了能知之心若必有體,為復一體為有多體?今在汝身為復遍體為不遍體?若一體者,則汝以手挃一肢時,四肢應覺。若咸覺者挃應無在,若挃有所則汝一體自不能成。若多體者則成多人何體為汝?若遍體者同前所挃,若不遍者當汝觸頭亦觸其足,頭有所覺足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處心則隨有無有是處。」

佛陀接著問:「阿難,如果你的心真的有形體,那麼它是一個整體還是很多小部分呢?它是遍布全身還是只在一個地方呢?如果是一個整體,你碰到一個地方,應該全身都有感覺。如果是很多部分,那你就變成很多個人了。如果遍布全身,那麼碰到頭的時候,腳也應該有感覺。但事實並非如此,對吧?」

阿難白佛言:「世尊,我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時,世尊亦言心不在內亦不在外。如我思惟內無所見外不相知,內無知故在內不成,身心相知在外非義。今相知故復內無見當在中間。」

阿難聽了,又說:「佛陀,我記得您曾經說過,心既不在身體裡,也不在身體外。我想,也許心是在中間的某個地方。」

佛言:「汝言中間,中必不迷非無所在。今汝推中中何為在?為復在處為當在身?若在身者在邊非中在中同內,若在處者為有所表為無所表。無表同無表則無定。何以故?如人以表表為中時,東看則西南觀成北,表體既混心應雜亂。」

佛陀聽了阿難的話,笑著說:「阿難,你說心在中間,那麼這個中間到底在哪裡呢?是在身體裡還是在身體外的某個地方?如果在身體裡,那不就還是在內部嗎?如果在外面,那要怎麼確定中間的位置呢?就像有人用一根棍子來標記中間,但從東邊看是西邊,從南邊看又變成北邊了。」

阿難言:「我所說中非此二種。如世尊言眼色為緣生於眼識,眼有分別色塵無知,識生其中則為心在。」

阿難想了想,說:「佛陀,我的意思是,就像您說過的,眼睛和物體相遇產生了眼識,這個眼識就是心,它在眼睛和物體之間。」

佛言:「汝心若在根塵之中,此之心體為復兼二為不兼二?若兼二者物體雜亂,物非體知成敵兩立云何為中?兼二不成非知不知即無體性中何為相?是故應知當在中間無有是處。」

佛陀問道:「如果心真的在眼睛和物體之間,那它是同時屬於眼睛和物體,還是都不屬於呢?如果同時屬於兩者,那就會混在一起。如果都不屬於,那又怎麼能說它在中間呢?」

阿難白佛言:「世尊,我昔見佛與大目連、須菩提、富樓那、舍利弗四大弟子共轉法輪,常言覺知分別心性,既不在內亦不在外,不在中間俱無所在。一切無著名之為心,則我無著名為心不?」

阿難聽了,又說:「佛陀,我記得您曾經說過,心不在內,不在外,也不在中間,它哪裡都不執著。那麼,我如果說心哪裡都不執著,是不是就對了呢?」

佛告阿難:「汝言覺知分別心性俱無在者,世間虛空水陸飛行,諸所物象名為一切。汝不著者為在為無?無則同於龜毛兔角云何不著?有不著者不可名無。無相則無非無則相,相有則在云何無著?是故應知一切無著,名覺知心無有是處。」

佛陀回答:「阿難,如果說心哪裡都不執著,那麼世界上所有的東西,無論是天上飛的,地上跑的,水里游的,你都不執著嗎?如果真的不執著,那心就不存在了。如果心存在,那就一定會有執著。所以,說心哪裡都不執著,這也是不對的。」

爾時阿難在大眾中即從座起,偏袒右肩右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「我是如來最小之弟,蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐。所以多聞未得無漏,不能折伏娑毘羅呪,為彼所轉溺於婬舍。當由不知真際所指,唯願世尊大慈哀愍,開示我等奢摩他路,令諸闡提隳彌戾車。」作是語已,五體投地。及諸大眾傾渴翹佇欽聞示誨。

阿難聽了,終於明白自己的想法都有問題。他站起來,恭敬地對佛陀說:「佛陀,我雖然是您最小的弟弟,受到您的疼愛,但我還是不夠聰明。我雖然學了很多,但還是不能真正明白。請您慈悲地教導我們正確的修行方法吧。」說完,阿難和其他人都跪在地上,期待著佛陀的教導。

爾時世尊從其面門放種種光,其光晃耀如百千日。普佛世界六種震動,如是十方微塵國土一時開現。佛之威神令諸世界合成一界,其世界中所有一切諸大菩薩,皆住本國合掌承聽。

這時,佛陀的臉上發出了美麗的光芒,照亮了整個世界。所有的菩薩都安靜地聽著,等待佛陀的教導。

佛告阿難:「一切眾生,從無始來種種顛倒,業種自然如惡叉聚。諸修行人不能得成無上菩提,乃至別成聲聞緣覺,及成外道諸天魔王及魔眷屬,皆由不知二種根本錯亂修習。猶如煮沙欲成嘉饌,縱經塵劫終不能得。云何二種?阿難,一者無始生死根本,則汝今者與諸眾生,用攀緣心為自性者。二者無始菩提涅槃元清淨體,則汝今者識精元明,能生諸緣緣所遺者。由諸眾生遺此本明,雖終日行而不自覺枉入諸趣。」

佛陀對阿難說:「阿難啊,所有的生命從很久很久以前就一直在做錯誤的事情,就像一串纏在一起的珠子,越纏越緊。很多人想要修行,但是卻走錯了路。這就像有人想煮沙子來做美味的飯菜,不管煮多久,都不可能成功。」佛陀接著解釋:「這是因為他們不知道兩個很重要的道理。第一個是我們一直用來抓住東西的心,第二個是我們原本清淨的本性。因為不知道這兩個道理,所以人們雖然每天都在努力,但卻找不到正確的方向。」

「阿難,汝今欲知奢摩他路願出生死,今復問汝。」即時如來舉金色臂屈五輪指,語阿難言:「汝今見不?」

佛陀溫和地說:「阿難,我知道你想了解通往解脫的道路,希望能夠擺脫生死輪迴。現在,我再問你一個問題。」說著,佛陀緩緩舉起他金色的手臂,彎曲了五根手指。他柔聲問道:「阿難,你現在看見什麼了嗎?」

阿難言:「見。」

阿難立即回答:「我看見了,佛陀。」

佛言:「汝何所見?」

佛陀進一步詢問:「那麼,你具體看到了什麼呢?」

阿難言:「我見如來舉臂屈指,為光明拳曜我心目。」

阿難仔細觀察後回答:「佛陀,我看到您舉起手臂,彎曲手指。您的手就像一個發光的拳頭,光芒照亮了我的眼睛和心靈。」

佛言:「汝將誰見?」

佛陀又問:「是誰在看呢?」

阿難言:「我與大眾同將眼見。」

阿難說:「我和大家都用眼睛看到了。」

佛告阿難:「汝今答我,如來屈指為光明拳,耀汝心目汝目可見。以何為心當我拳耀?」

「阿難,你剛才回答我說,你看到我彎曲手指形成一個發光的拳頭,這光芒照亮了你的眼睛和心靈。我現在問你:你的眼睛能夠看見我的拳頭,這一點很清楚。但是,你所說的『心』,是指什麼呢?是什麼樣的『心』被我的拳頭照耀了呢?」

阿難言:「如來現今徵心所在,而我以心推窮尋逐,即能推者我將為心。」

阿難想了想,說:「我用我的心來感受和思考,所以我覺得是我的心在感受。」

佛言:「咄,阿難!此非汝心。」

佛陀搖搖頭,說:「阿難,這不是你的真心。」

阿難矍然避座合掌起立白佛:「此非我心,當名何等?」

阿難嚇了一跳,站起來問:「如果這不是我的心,那它是什麼呢?」

佛告阿難:「此是前塵虛妄相想,惑汝真性。由汝無始至于今生,認賊為子,失汝元常故受輪轉。」

佛陀解釋說:「這只是你的想像,是假的東西。從很久以前到現在,你一直把這個假的東西當成是真的,就像把小偷當成自己的孩子一樣。因為這個錯誤,你一直在輪迴中受苦。」

阿難白佛言:「世尊,我佛寵弟,心愛佛故令我出家。我心何獨供養如來,乃至遍歷恒沙國土,承事諸佛及善知識發大勇猛,行諸一切難行法事皆用此心。縱令謗法永退善根亦因此心。若此發明不是心者,我乃無心同諸土木。離此覺知更無所有,云何如來說此非心?我實驚怖兼此大眾無不疑惑。唯垂大悲開示未悟。」

阿難聽完佛陀的問題後,陷入了深深的困惑。他思考了一會兒,然後恭敬地向佛陀回答道:「世尊,我是您最疼愛的弟子,正是因為我的心愛慕佛法,您才讓我出家的。我的這顆心不僅僅用來侍奉您,更是用來:

- 遍遊無數的國土

- 承事諸佛和善知識

- 發起巨大的勇氣

- 實踐各種艱難的修行

這一切都是用我這顆心來完成的。即使有時會誹謗佛法、失去善根,也是因為這顆心的緣故。

如果您說這不是心,那麼我豈不是成了沒有心的人,和木頭石頭沒什麼兩樣了?除了這個能夠覺知的心,我再也沒有其他東西了。為什麼您說這不是心呢?

我真的很驚恐,恐怕在座的大眾也都感到疑惑不解。懇請您以大慈大悲之心,為我們這些還不明白的人解惑開導。」

爾時世尊開示阿難及諸大眾,欲令心入無生法忍。於師子座摩阿難頂而告之言:「如來常說諸法所生唯心所現。一切因果世界微塵因心成體。阿難,若諸世界一切所有,其中乃至草葉縷結,詰其根元咸有體性。縱令虛空亦有名貌,何況清淨妙淨明心性一切心而自無體。」

聽完阿難的困惑,佛陀決定進一步開示阿難和在場的大眾。他希望能引導他們的心進入一種超越生死的境界,這種境界在佛教中被稱為「無生法忍」。

佛陀坐在莊嚴的獅子座上,慈愛地撫摸著阿難的頭頂,溫和地說道:「阿難,你要記住,我一直在教導大家:所有的現象都是由心所顯現的。整個世界,從最大的因果關係到最小的微塵,都是因為心而存在的。

讓我舉個例子:你看看這世界上的一切事物,哪怕是小小的草葉,或是細細的線結,如果你追根究底,都會發現它們有自己的本質和特性。甚至連看不見摸不著的虛空,我們都能給它起個名字,描述它的樣子。

那麼,反過來想想,我們的心是如此清淨美妙,能夠認知一切事物,怎麼可能反而沒有自己的本體呢?」

「若汝執悋分別覺觀,所了知性必為心者,此心即應離諸一切色香味觸,諸塵事業別有全性。如汝今者承聽我法,此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知,內守幽閑猶為法塵分別影事。我非勅汝執為非心,但汝於心,微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心。若分別性離塵無體,斯則前塵分別影事。塵非常住若變滅時,此心則同龜毛兔角,則汝法身同於斷滅,其誰修證無生法忍。」

佛陀繼續耐心地向阿難解釋,他的語氣溫和而堅定:「阿難,如果你堅持認為那個能夠分別、思考、了知的就是真正的心,那麼讓我們來仔細分析一下。如果這就是真正的心,那麼它應該能夠獨立於外界的一切感官刺激而存在,對吧?

比如說,現在你正在聽我講法,你的理解和分別就是因為聽到了聲音才產生的。即使你設法讓自己不再見、聞、覺、知,靜靜地守住內心,但你的心裡仍然會有各種念頭和影像出現,這些都是因為外界的刺激而產生的。

我並不是要強迫你認為這不是心,我只是希望你能更仔細地思考:如果離開了外界的刺激,你的心還能夠獨立存在和產生分別嗎?如果能,那才是你真正的心。

但是,如果離開了外界的刺激,這種分別的能力就不存在了,那麼這種分別其實只是外界刺激在心中產生的影像而已。外界的事物是不斷變化的,如果它們消失了,那麼依賴於它們的心豈不是也跟著消失了嗎?這就像烏龜的毛、兔子的角一樣根本不存在。

如果是這樣的話,你的本質豈不是會完全消失嗎?那麼,又有誰來修行、證悟那種超越生死的境界呢?」

即時阿難與諸大眾默然自失。

阿難和大家聽了,都沉默了,不知道該說什麼。

佛告阿難:「世間一切諸修學人,現前雖成九次第定,不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤為真實,是故汝今雖得多聞不成聖果。」

佛陀又說:「世界上很多修行的人,雖然修到很高的境界,但還是不能完全擺脫煩惱。這是因為他們把虛假的東西當成了真實的。阿難,你雖然學了很多,但還是沒有真正明白。」

阿難聞已重復悲淚,五體投地,長跪合掌而白佛言:「自我從佛發心出家,恃佛威神,常自思惟無勞我修,將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代,失我本心,雖身出家心不入道。譬如窮子捨父逃逝,今日乃知雖有多聞,若不修行與不聞等。如人說食終不能飽。世尊,我等今者二障所纏,良由不知寂常心性。唯願如來哀愍窮露,發妙明心開我道眼。」

聽完佛陀的教導,阿難內心受到了極大的震撼。他悲傷得淚流滿面,五體投地,長跪在地上,雙手合十,向佛陀傾訴道:「世尊,自從我跟隨您出家以來,一直依仗著您的庇護。我總是認為,只要跟著您,不需要自己努力修行,您就會賜予我禪定的智慧。現在我才明白,原來身體和心靈是不能互相替代的。我雖然身體出了家,但心卻沒有真正進入修行的境界。

我就像是那個拋棄父親逃跑的窮孩子。今天我終於懂得,即使學問再多,如果不去實踐,跟什麼都不知道是一樣的。這就像是光聽別人描述美食,自己卻永遠吃不飽一樣。

世尊,我們現在被兩種障礙所束縛,這都是因為不了解那個寂靜常在的心的本性。懇請您憐憫我們這些可憐無助的人,幫助我們開啟那美妙光明的心,讓我們的智慧之眼得以開啟。」

阿難的這番話充滿了自責和醒悟。他終於意識到,真正的修行不能只依賴他人,而是要親身實踐。他懇求佛陀的指引,希望能夠真正理解心的本質,踏上真正的修行之路。這個是阿難靈性成長的重要轉折點。

即時如來從胸卍字涌出寶光,其光晃昱有百千色。十方微塵普佛世界一時周遍,遍灌十方所有寶剎諸如來頂,旋至阿難及諸大眾。告阿難言:「吾今為汝建大法幢,亦令十方一切眾生,獲妙微密性淨明心得清淨眼。」

就在阿難懇求指引的那一刻,一個奇妙的景象出現了。佛陀胸前的卍字忽然發出了耀眼的光芒。這道光芒不是普通的光,它閃爍著數百上千種絢麗的色彩,美得讓人目眩神迷。

這神奇的光芒瞬間擴散開來,照亮了十方所有的佛國世界。它先是灑遍了所有佛國中諸佛的頭頂,然後又迴旋著來到阿難和在場所有大眾的身邊。

這時,佛陀對阿難說道:「阿難,我現在要為你豎立一面偉大的法幢。這不僅是為了你,也是為了十方世界所有的眾生。我要幫助你們獲得那微妙、精密、清淨而明亮的心,讓你們擁有清澈純淨的慧眼。」

佛陀的這番話充滿了慈悲和力量。「法幢」就像是一面巨大的旗幟,象徵著佛法的莊嚴和偉大。佛陀要通過這面法幢,幫助所有人理解心的本質,獲得真正的智慧。

「阿難,汝先答我見光明拳,此拳光明因何所有?云何成拳?汝將誰見?」

佛陀問阿難:「你剛才看到我的拳頭發光,你覺得這光是從哪裡來的?為什麼會有拳頭的形狀?是誰在看呢?」

阿難言:「由佛全體閻浮檀金赩如寶山,清淨所生故有光明。我實眼觀五輪指端,屈握示人故有拳相。」

阿難回答:「因為佛陀您的身體像金子一樣發光,您把手指彎曲成拳頭,所以我看到了發光的拳頭。」

佛告阿難:「如來今日實言告汝,諸有智者要以譬喻而得開悟。阿難,譬如我拳,若無我手不成我拳。若無汝眼不成汝見。以汝眼根例我拳理,其義均不?」

佛陀笑著說:「阿難,讓我用一個簡單的比喻來解釋。如果沒有手,就不會有拳頭,對吧?同樣的,如果沒有眼睛,你就看不見東西。你覺得這個比喻對嗎?」

阿難言:「唯然世尊,既無我眼不成見,以我眼根例如來拳事義相類。」

阿難點點頭說:「是的,佛陀,如果沒有眼睛,就看不見東西,這和您說的拳頭的例子很像。」

佛告阿難:「汝言相類是義不然。何以故?如無手人拳畢竟滅,彼無眼者非見全無。所以者何?汝試於途詢問盲人汝何所見。彼諸盲人必來答汝,我今眼前唯見黑暗更無他矚。以是義觀前塵自暗見何虧損。」

佛陀慈祥地看著阿難,開始解釋一個深奧的道理。他說:「阿難,你剛才說的那個比喻並不恰當。讓我來解釋一下為什麼。

想像一下,如果一個人沒有手,那麼他就永遠無法握拳了,對吧?但是,如果一個人沒有眼睛,並不意味著他完全失去了『見』的能力。

你不信?那麼讓我們做個小實驗。假設你在路上遇到一個盲人,你問他:『你現在看到什麼?』那個盲人很可能會這樣回答你:」

「我現在眼前只能看到一片黑暗,除此之外什麼也看不見。」

佛陀繼續解釋道:「你看,即使是盲人,他也能『看到』黑暗。這告訴我們什麼呢?這說明,即使外界的東西(前塵)本身是黑暗的,但『見』的能力並沒有受到損害。

所以,阿難,你要明白,『見』的本質並不依賴於外界的事物。即使在黑暗中,『見』的能力仍然存在。」

阿難言:「諸盲眼前,唯覩黑暗云何成見?」

阿難疑惑地問:「但是,盲人只能看到黑暗,這也算是看見嗎?」

佛告阿難:「諸盲無眼唯觀黑暗,與有眼人處於暗室,二黑有別為無有別?」

佛陀解釋說:「阿難,想像一下,一個有眼睛的人在黑暗的房間裡,和一個盲人站在一起。他們看到的黑暗有什麼不同嗎?」

「如是世尊,此暗中人與彼群盲,二黑校量曾無有異。」

阿難想了想,說:「您說得對,佛陀,他們看到的黑暗是一樣的。」

「阿難,若無眼人全見前黑,忽得眼光還於前塵,見種種色名眼見者。彼暗中人全見前黑,忽獲燈光亦於前塵,見種種色應名燈見。若燈見者燈能有見自不名燈,又則燈觀何關汝事。是故當知燈能顯色,如是見者是眼非燈。眼能顯色,如是見性是心非眼。」

佛陀繼續說:「現在,如果我們給盲人一雙眼睛,或者在黑暗的房間裡點亮一盞燈,他們就能看到各種顏色了。但是,我們不能說是燈在看東西,對吧?燈只是讓我們能夠看見顏色,真正在看的是眼睛。同樣的,眼睛讓我們能夠看見顏色,但真正在看的是我們的心。」

阿難雖復得聞是言,與諸大眾口已默然心未開悟。猶冀如來慈音宣示,合掌清心佇佛悲誨。

阿難和大家雖然聽了佛陀的話,卻還是不太明白。他們安靜地等待著,希望佛陀能再解釋一下。

爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指,誨勅阿難及諸大眾:「我初成道於鹿園中,為阿若多五比丘等及汝四眾言,一切眾生不成菩提及阿羅漢,皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟今成聖果?」

這時,佛陀伸出了他的手。他的手掌上有一種特殊的紋路,看起來就像是精美的網狀花紋。佛陀張開五指,這個動作看似簡單,卻充滿了莊嚴和智慧。他對阿難和在場的大眾說道:

「讓我們回顧一下過去。還記得我剛成道時,在鹿野苑中對阿若多等五位比丘,以及你們四眾弟子所說的話嗎?我當時是這麼說的:」

「所有的眾生之所以不能成就菩提(也就是最高的覺悟),不能成為阿羅漢(就是解脫的聖者),都是因為被外來的煩惱所迷惑。」

佛陀停頓了一下,然後問道:「你們當時是因為什麼而開悟的?又是怎麼修行才成就了今天的聖果呢?」

佛陀提出這個問題,是想讓阿難和大眾回想自己修行的歷程。他希望通過這種回顧,幫助大家理解一個重要的道理:我們的煩惱和迷惑,就像是飄來飄去的灰塵,並不是我們真正的本性。

這個比喻非常生動。就像一面乾淨的鏡子,本來能夠清晰地反映一切,但如果落了灰塵,就會變得模糊不清。同樣的,我們的心本來是清淨的,能夠明白一切道理,但因為被煩惱和迷惑遮蓋,就看不清事物的本質了。

佛陀這番話,是在引導大家思考:我們該如何擦去心中的灰塵,恢復本來清淨的心呢?這正是修行的關鍵所在。

時憍陳那起立白佛:「我今長老於大眾中獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊,譬如行客投寄旅亭,或宿或食食宿事畢,俶裝前途不遑安住。若實主人自無攸往。如是思惟不住名客,住名主人。以不住者名為客義。又如新霽清暘昇天,光入隙中,發明空中諸有塵相。塵質搖動虛空寂然。如是思惟澄寂名空,搖動名塵。以搖動者名為塵義。」

聽到佛陀的問題,在場的長老憍陳那站了起來。他是五比丘中最先開悟的人,現在他要向佛陀解釋自己的領悟。憍陳那恭敬地說:

「世尊,在大眾中,我有幸最先得到『解』的稱號。這是因為我領悟了『客』和『塵』這兩個字的含義,從而證得了果位。讓我用兩個比喻來解釋:

第一個比喻是關於『客』的:

想像有個旅人住進了旅店。他可能在那裡住一晚,或者吃頓飯。但不管做什麼,等事情辦完了,他就會收拾行李繼續趕路,不會長期停留。反過來說,如果是店主人,他就不會到處跑。

所以,不長久停留的叫做『客』,長期安住的就是『主人』。

第二個比喻是關於『塵』的:

想像一個剛下過雨的早晨,陽光明媚。陽光透過縫隙照進屋內,你會看到光線中飄動的灰塵。仔細觀察就會發現,灰塵在不停地動,而空氣卻是靜止的。

所以,靜止不動的是『空』,而飄來飄去的就是『塵』。」

憍陳那用這兩個生動的比喻,解釋了他對「客塵」的理解。他的意思是,我們的煩惱就像是過客和灰塵,它們來來去去,飄忽不定。而我們的真心,就像是店主和空氣,始終存在,不會改變。

這個解釋幫助我們理解:我們的本性是清淨的,煩惱只是暫時的,就像客人和灰塵一樣,終究會離去。理解了這一點,我們就能更好地修行,找回我們原本清淨的心。

佛言:「如是。」即時如來於大眾中屈五輪指,屈已復開開已又屈。謂阿難言:「汝今何見?」

佛陀點點頭,然後把手指彎曲又伸直,問阿難:「你看到了什麼?」

阿難言:「我見如來百寶輪掌眾中開合。」

阿難說:「我看到佛陀您的手在開合。」

佛告阿難:「汝見我手眾中開合,為是我手有開有合,為復汝見有開有合?」

佛陀又問:「是我的手在開合,還是你的眼睛在開合?」

阿難言:「世尊,寶手眾中開合,我見如來手自開合,非我見性自開自合。」

阿難回答:「是您的手在動,我的眼睛沒有動。」

佛言:「誰動誰靜?」

佛陀又問:「那麼,是誰在動,是誰在不動呢?」

阿難言:「佛手不住而我見性,尚無有靜誰為無住。」

阿難想了想,說:「佛陀,您的手在動,但我看東西的能力沒有動。」

佛言:「如是。」

佛陀點點頭,說:「沒錯。」

如來於是從輪掌中,飛一寶光在阿難右,即時阿難迴首右[辦 - 力 + 目]。又放一光在阿難左,阿難又則迴首左[辦 - 力 + 目]。

接著,佛陀從手中發出光芒,先照向阿難的右邊,然後又照向左邊。阿難的頭跟著左右轉動。

佛告阿難:「汝頭今日何因搖動?」

佛陀問:「阿難,你的頭為什麼在動?」

阿難言:「我見如來出妙寶光來我左右,故左右觀頭自搖動。」

阿難回答:「因為我看到您發出的光在左右移動,所以我的頭跟著動。」

「阿難,汝[辦 - 力 + 目]佛光左右動頭,為汝頭動為復見動?」

佛陀又問:「那麼,是你的頭在動,還是你看東西的能力在動呢?」

「世尊,我頭自動而我見性,尚無有止誰為搖動。」

阿難想了想,說:「佛陀,是我的頭在動,但我看東西的能力沒有動。」

佛言:「如是。」

佛陀再次點頭,說:「沒錯。」

於是如來普告大眾:「若復眾生以搖動者名之為塵,以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖神無所動,又汝觀我手自開合見無舒卷。云何汝今以動為身以動為境?從始洎終念念生滅,遺失真性顛倒行事,性心失真認物為己,輪迴是中自取流轉。」

佛陀向在場的所有人說道:「大家都聽清楚了嗎?我們把會動的東西叫做『塵』,把不常住的叫做『客』。但是,讓我們再仔細想想。」

佛陀指著阿難,溫和地說:「你們看阿難,他的頭在動,但他的精神卻沒有動,對吧?再看看我,我的手在開合,但你們『看』的能力並沒有跟著伸縮,對不對?」

佛陀停頓了一下,讓大家思考,然後繼續說:

「那麼,為什麼你們會把會動的東西當作自己的身體,把會變化的現象當作外在的世界呢?你們從生到死,念頭一直在生滅變化,因此失去了本來的真實本性,做事情總是顛倒的。

你們的本性和真心都迷失了,反而把外在的事物當成了自己。就是因為這樣,你們才會在輪迴中不斷流轉,無法解脫。」

佛陀這番話是在告訴大家一個很重要的道理:我們常常把會變化的東西誤認為是自己,或是真實的世界。但實際上,真正的我們,也就是我們的本性,是不會改變的。就像我們能看到手在動,但「看」的能力本身並沒有動一樣。

佛陀希望大家能夠明白,不要被表面的現象迷惑,要認識到自己不變的本性。只有這樣,我們才能擺脫困擾,獲得真正的自由和快樂。

這個教導雖然深奧,但對於想要真正了解自己、了解世界的人來說,是非常重要的智慧。